TVチューナーの故障修理(LT-H91-DTV) jh1agl

TVチューナーの故障修理(LT-H91-DTV) jh1agl

2011年(平成23年)に地デジ化が行われた。家族用としては、シャープのAQUOS LC-46LX3を購入し地デジ化に対応した。

しかし、その頃までは自分専用のテレビとしてNECのLavie-GのPCに付いているTV機能を使ってアナログ放送を楽しんでいたが、

このアナログ放送が見られなくなることになり、自分専用のTVの地デジ化のため手頃なTVがないか電気店を見て歩いていた。

そんな或る日、土浦のPCDEPOで BUFFALO Link theater LT-H91-DTVを見つけた。

〇写真の最下段の赤LEDの装置がLT-H91-DTV装置

このTVチュナーは、地デジ放送とBS/CSの受信出来る物なので、この装置の出力をNECのLavie-GのPCにつなぎ込み、

従来と同じような形でテレビを楽しむ事が出来るので購入した。

このチューナーには、番組録画用のHDD DISKをUSB接続ができるので好都合だった。

それ以来この装置でずっとTV番組を視聴し楽しんできたのだが、3日前についに故障で映らなくなってしまった。

電源が入らない、パワーランプ(LED)がともらない。リモート装置からも、装置そのものの電源スイッチからも

NGになってしまっていた。

これを失えば、今までの記録した大事なセーブした映画録画も失うことになる。何とかならないだろうか。???

いよいよ新しい小型TVを購入しなければならないかなと思っていた。そんな時タイミングよく会津若松にいる2ND(JP7IPU)がつくばに来たので、その話をしたら、

いよいよ新しい小型TVを購入しなければならないかなと思っていた。そんな時タイミングよく会津若松にいる2ND(JP7IPU)がつくばに来たので、その話をしたら、

どんな風に悪いの? と問診のあとで、壊れてどうせ捨てることになるなら中を開けて見て良いかな、と言って分解し中の点検を始めた。

その結果、電源が入らないという状態だと言うから電源回路を点検したら、コンデンサーが膨れているのが2個有るから、これを取り替えれば回復するかもよ。

との診断だった。

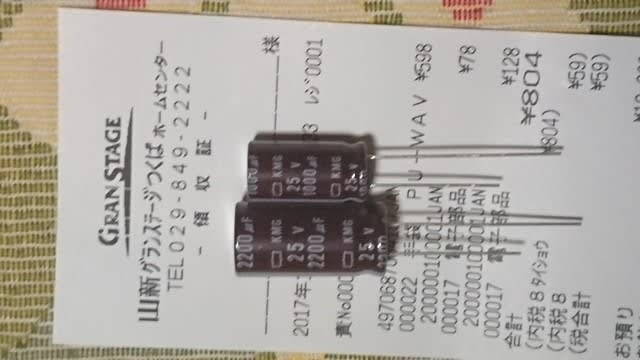

そのコンデンサーは、2200μFと1000μFであった。

手持ちの物が無いか探したが、あいにく手持ちが無い。購入となると通販を利用と言うことになる。

手持ちの物が無いか探したが、あいにく手持ちが無い。購入となると通販を利用と言うことになる。

先日、埼玉の八潮にある秋月電子に行って見たことがあるが、電子部品コーナーも有った。

(2017.10.20に秋月電子八潮店に買い物に行った時の写真)

そこまで買いに走しるしかないかぁー?、それとも通販と言うことになると日にちも掛かるだろうしと思い悩んでいたら、そんな時、

2NDが、我が家の近くのどこかで部品を売っているところは無いかを2NDがスマホで探してくれていた。

そしたら、つくばのお店で買えるところが有りそうだよとお店を見つけてくれた。

そのお店は、グランドステージ山新つくば店であった。

まさか、今まで何回も通っていたあのお店に電子部品コーナーができるとは思っても見なかった。

まさか、今まで何回も通っていたあのお店に電子部品コーナーができるとは思っても見なかった。

今年の9月から電子部品関連の商品扱いが始まったとのことである。もしそこに、欲しいコンデンサーがあればラッキーだ。

早速、出かけて商品を見たら、欲しいコンデンサー2200μFと1000μFがあるではないか。

早速、出かけて商品を見たら、欲しいコンデンサー2200μFと1000μFがあるではないか。

喜んで購入し取り替えることにした。

お店には、電子部品(コンデンサー、抵抗、ボリューム、)他に SW、エレキット、ケース(ブララスチック・アルミ)、

その他、小物なども有り、HAMで使えそうな品が売られている。ちょっとした不足なものが買えることができそうでFBです。

〇上の写真は、購入したコンデンサー

〇上の写真は、取り替える前の状態

〇上の写真は、取り替え後の状態

〇上の写真は、その後通電したらLED点灯

〇上の写真は、基盤も起動状態

2NDの診断通り、このコンデンサーの取り替えであっさりと装置が起動しテレビ機能が復旧した。よかったー。

もし、新しくTVを買っていたら、福沢諭吉様がお出かけするところだった。

もし、新しくTVを買っていたら、福沢諭吉様がお出かけするところだった。

それが、部品代128円+行動費(ガソリン代)の少額で済んだので大助かりでした。

この装置の復旧で、今までセーブしていた名作映画を捨てることな継続して見られるのはとても嬉しい。

(このHDDにセーブした録画番組は、他のテレビ機種では再生できないので、この装置の復旧で安堵した。)

〇 回復したTVの実映状態

2NDによると、PCの修理で電源が入らない症状の故障の多くがコンデンサーの劣化が原因なので、

2NDによると、PCの修理で電源が入らない症状の故障の多くがコンデンサーの劣化が原因なので、

そこに着目して点検したとのことであった。

昨日は、めでたしめでたしの日であった。PCに強いJP7IPUさんに感謝。

jh1aglとしては、久しぶりの半田ごて故障修理でした。

作成動機と工作メモ

作成動機と工作メモ

この方法でのポイントは、このボリュームが他の部品に影響なく収まること。

この方法でのポイントは、このボリュームが他の部品に影響なく収まること。