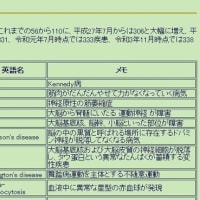

ファイザー社の文書が裁判所命令で公開され、9ページにわたってmRNAワクチンで起こり得る有害事象(1291種)が挙げられており、mRNAワクチンの危険性を報告した論文は1000以上出ています。実例は、「コロナワクチン 副反応データベース検索」で見ることができますがごく一部しか載っていません。コロナワクチンを接種して以下のような疾患になった場合はワクチン後遺症かもしれません。有害事象の一部をgoogleで調べてみました。

(Page7-5)

◆POEMS症候群(クロウ・深瀬症候群 形質細胞腫にともない末梢神経障害,浮腫,肝脾腫,内分泌障害などの多彩な症状を呈する稀少疾患)

POEMS症候群は、複数の内分泌腺に機能障害がみられるまれな病気です。 (多腺性機能不全症候群 内分泌腺とは、1種類または数種類のホルモンを分泌する器官です。 内分泌腺の機能不全の実際の原因は、体の免疫防御系が誤って自身の細胞を攻撃する 自己免疫反応に関係しているようです。

◆結節性多発動脈炎

結節性多発動脈炎(polyarteritis nodosa: PAN)は中型から小型動脈の血管壁に炎症をおこす疾患です。 血管壁が炎症により肥厚して内腔が狭窄すると臓器の虚血・梗塞(腎梗塞, 心筋梗塞, 皮膚潰瘍など)をきたします。

◆多発性関節炎

免疫介在性多発性関節炎は、自分の免疫の異常によって起こる関節炎です。 本来は外敵から自分を守るための免疫機能が、自分自身の複数の関節を敵とみなして攻撃することで、関節炎が多発する病気です。

◆多発性軟骨炎

「再発性多発軟骨炎(RP)」とはどのような病気ですか 骨とともに骨格を形作っている軟骨に原因不明の 炎症 が繰り返し起きる(再発性)疾患です。 炎症が継続する場合には軟骨は変形・消失します。 おかされる軟骨としては耳介軟骨が多く、次いで気道、眼、鼻、関節等が続きます。

◆多腺性自己免疫症候群I型

多腺性自己免疫症候群(Autoimmune polyglandular syndrome: APS)とは、自己免疫性の病態により複数の内分泌器官が障害される一群の疾患の総称である。本症候群は、I型、II型、III型の3つの型に臨床分類されている。ASP I型は,小児期に発症し、粘膜皮膚カンジダ症、副甲状腺機能低下症、副腎不全(アジソン病)を3徴とする。別称としてAutoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal syndrome(APECED)とも呼ばれる。

発症時期と症状 本疾患の発症は、通常小児期から10歳台である。最初の症状は、通常、慢性カンジダ感染症で、その後に、自己免疫性副甲状腺機能低下症と副腎不全(アジソン病)が引き続いて発症することが多いとされている。本疾患は、単一遺伝子病であるものの、臨床徴候は非常にバリエーションが広いが、その複雑さを規定している因子はまだ十分には解明されていない。

◆多腺性自己免疫症候群II型

多腺性自己免疫症候群は,自己免疫性多腺性内分泌症候群とも呼ばれ,自己免疫疾患に起因した内分泌腺を含む複数組織の機能障害の特徴的な組合せで定義される症候群である。広義の多腺性自己免疫症候群2型は,副腎皮質機能低下症(Addison病),自己免疫性甲状腺疾患(Basedow病,橋本病),1型糖尿病,性腺機能低下症,重症筋無力症,セリアック病のうち2種類以上を合併した場合に定義される。また,2型をさらに三つに細分する狭義の分類も存在する。狭義の分類では,副腎皮質機能低下症に自己免疫性甲状腺疾患や1型糖尿病などの自己免疫性内分泌腺疾患を合併した場合に2型,自己免疫性甲状腺疾患に副腎皮質機能低下症以外の内分泌腺疾患を合併した場合に3型,1~3型に該当しない複数の内分泌腺疾患を有する場合に4型と定義される.症候群名からは内分泌腺疾患に限定される印象を受けるが,多腺性自己免疫症候群は白斑,禿頭,紫膜炎,悪性貧血など多くの非内分泌腺疾患を合併しうる。

◆多腺性自己免疫症候群III型

多腺性自己免疫症候群(autoimmune polyendocrine syndrome: APS)3D型は、自己免疫性甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病)、副腎皮質機能低下症(アジソン病)、自己免疫性下垂体炎に膠原病または臓器非特異的な自己免疫疾患を合併する複合性自己免疫病です。

◆多小脳回

胎児の脳が形成される段階で何らかの異常が生じて、大脳の表面に近い部分にある大脳皮質と呼ばれる場所が正しい形に作られない疾患を「大脳皮質形成異常症」と総称し、病的に小さい脳回(脳の表面のしわの隆起部分)が多発する「多小脳回」はその中でも比較的頻度が高い病型です

◆多発性硬化症

多発性硬化症は、脳と脊髄、目の神経に問題が起こる病気です。

多発性硬化症の症状は、どの神経に異変が出るかによって変わります。目の神経に異常があればものが見にくくなったり、脳の下辺りにある小脳に異常があればまっすぐ歩けなくなったりします。

◆リューマチ性多発筋痛

リウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica:PMR)は頸部、肩、腰部、大腿など四肢近位部の痛みやこわばりを生じる原因不明の炎症性疾患です。 男女比は1:2で、50歳以上の中高年に多く発症します。

◆多発性筋炎

皮膚筋炎・多発性筋炎(dermatomyositis/polymyiositis: PM/DM)とは自己免疫疾患の一つで筋肉や皮膚、肺を中心に全身に炎症が生じる疾患です。 特徴的な皮膚症状がみられる場合を皮膚筋炎、皮膚症状を伴わない場合を多発性筋炎と呼びます。

◆多発性神経炎

多発神経障害(多発神経炎)は、全身の多くの末梢神経に同時に機能不全が起こる病気です。 感染症、毒性物質、薬剤、がん、栄養不良、その他の病気などが原因になって、多数の末梢神経に機能不全が起こります。 感覚、筋力、またはその両方が障害されます。 多くの場合は、まず足や手に、続いて腕、脚、または体幹に症状が現れます。

◆特発性進行性多発ニューロパチー

CIDPは、発症から2ヶ月以上にわたって進行する多発神経炎で、ゆっくりと進行するタイプ(慢性進行型)、再発・寛解を繰り返して進行するタイプ(再発寛解型)、一回しか発症をみとめないタイプ(単相型)があります。

CIDPの主な症状は、四肢の筋力低下として「腕が上がらない」、「階段がうまく登れない」、「転びやすい」、握力が低下して「物をうまくつかめない」、「箸が思うようにつかえない」などが挙げられます。また、四肢の感覚障害として「手足のしびれ感」、「手足がピリピリする」などの違和感を認めることがあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます