ニューファンド島はカナダ領のニューファンドランド・ラブラドル州に属し、カナダでは少数派のフランス語圏の島である。コロンブス以前からヨーロッパ(イギリス、フランス、ノルウェー、ポルトガルなど)の漁民がタラ漁に来ていた。先住民ベオスック族はヨーロッパからの移民・出稼ぎ者増加とともに減少し、19世紀には全滅した。フランスからの出稼ぎ漁民はミケロン島・サンピエール島を漁業基地として、周辺のバンクでタラを獲った。

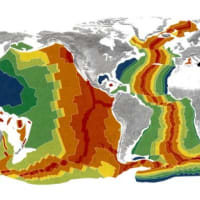

カナダのニューファンドランド島は、南下する寒流ラブラドル海流の影響を受け、冷帯湿潤気候Dfである。夏は涼しくて短い。冬は厳寒であり、流氷が南下する。夏は南風が寒冷なラブラドル海流上を通り、海霧が深い。

冬から春にかけては偏西風が温帯低気圧を運び、北東の強風をともなう大嵐ノーイースターが襲う。

冬のタラ漁は非常に危険になる。タラの生息には最適だが、冬のタラ漁を好天に恵まれた短期間で終わらせるためには、ハイテク機器を満載した大型トロール漁船が適している。

大型トロール船によるタラ漁は、ニューファンドタラ近海のバンクに集まったタラを文字通り一網打尽にして、さらに他の漁業資源も減少させた。

17世紀以降、ヨーロッパ各地からニューファンドランドに入植した漁民は、小さなリアス海岸ごとに漁業集落をつくり、各集落独自の生活様式を維持してきた。零細漁民の伝統タラ漁は、現在は2人乗りの小型ディーゼル船による延縄(はえなわ)漁業である。

ニューファンドランド島の漁民は、タラ延縄漁で漁船を満船にし、タラ漁で生計を維持できた。近海のタラ資源が豊富であり、カナダ政府の漁獲制限がないうちは、タラ漁だけで生計を維持できた。特に1980年代は200海里の漁業専管水域を設定したので、ミケロン島・サンピエール島のフランス出稼ぎ漁民と、ニューファンドランド島の零細漁民は、独占的にタラ漁を続けた。タラ漁業が儲かると、島内外の漁民が単独で、あるいは共同でトロール漁船を建造し、タラの大量漁獲を続けた。漁場は守られても、タラの魚体が小さくなり、タラの魚群が少なくなった。

1992年、カナダ政府はタラ漁を制限した。伝統的なタラ延縄漁では釣り針を2,000本以下とし、大型トロール漁船の漁期を1か月以内とした。タラ資源の回復を最大限の目標とした政策であったが、タラ資源は復活しなかった。

大型トロール魚船も零細タラ延縄漁民も資源回復まで待つことはできず、ズワイガニ漁への転換を図った。カナダ政府は、ズワイガニの漁獲量を漁民に割り当ててズワイガニの保護を徹底した。タラ資源は回復しなかったが、ズワイガニは割り当て分を獲ることができ、漁業としては安定した。

カナダ政府はニューファンドを含め、カナダの漁業を厳しき規制した。かつてタラ漁で大もうけをしたことを忘れらない者は、収入の増えないズワイガニ漁もあきらめた。ミケロン島・サンピエール島からは母国フランスに戻り、ニューファンド島からは大都市に移住して新たな職業を求めた。

ニューファンドランド島のナショナリズム

ニューファンドランドが1949年にカナダに編入するまでは、カナダと同格の自治権を所有し、法的には独立国であった。国家としての歴史的経験、村ごとの歴史や独自の方言から、島民には「カナダ人ではなくニューファンドランド人」の意識がある。現在はカナダからの再独立を求める動きはなく、ニューファンドランドは「州」と「国」の間を揺れ動いている。

ニューファウンドランドの三色旗

カナダ政府がタラ漁業からタラ資源を守るために、タラ漁を規制した。大型トロール漁によるタラ漁はなくなったが、ニューファンド島の零細漁民による伝統的な延縄漁業は続いているが、商品として流通するだけの漁獲量には届かず、2013年、タラ漁は全滅した。

フランス漁民以前

9~10世紀、ヴァイキングはタラを追い求め、スカンジナビア半島からニューファンドランドランドにたどり着いた。たらは簡単に漁獲でき、寒風にさらして干物にすると、すぐれた保存食になる。

バスク起源で、イギリス漁民がニューファウンドランドに残したタラは「塩漬けタラ」である。ヨーロッパ近海のタラはハンザ同盟によって独占されていたので、イギリス漁民は大西洋を越えて、北米岸のタラを大量漁獲した。「cod rush」とさせ言われた。ボストンにイギリス移民が殺到したのは、cod岬からニューフォウンドランドまで、タラを簡単に獲ることができ、食料に困ることはなかったからである。ボストンにはタラ成金・タラ貴族が生まれ、イギリス本国ではタラをメインにした「フィッシュ & チップス」が盛んに食べられるようになった。

(下図)ニューファウンドランド島で、イギリスからの出稼ぎ漁民が本国に送るタラを加工(16世紀)

日本への影響

カナダの200海里の漁業専管水域内タラ漁で、独占的操業による大漁が続いた。カナダ太平洋岸・大西洋岸でタラ・サケ・マス・カニなどを漁獲していた日本漁船は北洋漁場を追い出された。日本漁船の遠洋漁業が困難になった。1980年代は韓国・台湾船籍として、カナダ・アメリカの200海里内で操業したが、沿岸各国から批判されて、結局は海外から魚介類を輸入し、日本国内の需要をまかなった。

タラはカナダなどから輸入されて、日本国内では水産練り製品(かまぼこ)に加工された。ヨーロッパではタラを塩漬けにしたり、干物にして食べる分が多いが、日本では原型をとどめないほど加工されるので、冷凍タラとタラすり身とが輸入された。タラが不漁で価格高騰した場合は、他の白身魚を代用することもあった。日本漁船のタラ禁漁は一部の水産加工場を除き、日本の食卓には大きな影響はなかった。しかし、日本漁船は船員の高齢化と、低賃金による漁船員の不足の問題が深刻であった。船籍を海外に移転したり、インド人・フィリピン人・インドネシア人などの低賃金漁船員を雇うことが多くなっている。