第4章 公武合体と尊王攘夷運動

①公武合体策

1860年の「桜田門外の変」の後、幕府は朝廷の権威を背景に幕府権力の強化を図る=公武合体策

・1862年、皇女和宮(孝明天皇の妹)を将軍:家茂(いえもち)の正室に迎える

・1862年、薩摩藩主の父・島津久光が軍を率いて上京。

途中京都で勅使を奉じる。往路で伏見寺田屋に集合していた薩摩藩過激派を粛清(寺田屋事件)。上京した久光は幕府に公武合体の実現を迫る=文久の改革

・人事の刷新(安政の大獄で処罰された大名の復権)➡徳川慶喜を将軍後見職に松平慶永を政事総裁職に、会津藩主松平容保(かたもり)を京都守護職に任じる。

・幕府海軍の創設・参勤交代の緩和など

1862年9月帰路で生麦事件を起こす。➡翌1863年イギリス軍艦が鹿児島を報復攻撃=薩英戦争

⇒この頃、京都では尊王攘夷派の活動が活発化(長州藩が中心)

・朝廷工作➡幕府に圧力をかける。

1863年将軍・家茂の上洛➡5/10に攘夷を約束させる。1863/5/10長州は関門海峡を通る外国船を砲撃(単独攘夷決行)

・志士の活動が活発化

➡「天誅」(要人暗殺テロ)の横行

将軍上洛に当たり、庄内藩の清河八郎が浪人を集めて将軍警護に当たらせることを建言。➡浪士隊が結成され、将軍に先立って上洛、清河八郎は浪士を尊攘派の尖兵としようとするが、水戸藩浪士芹沢鴨らと江戸試衛館組の近藤 勇らは京都に残留➡清河八郎は江戸に召還され暗殺される。➡京都残留組は後に「新選組」となり、京都の治安に当たる。

・1863(文久3)年8月18日、薩摩・会津ら公武合体派は軍事クーデターを決行=八月十八日の政変➡長州・尊王攘夷派の公家は京都 を追放される。➡全国で尊王攘夷派の弾圧が行われる。(大和天誅組の乱・土佐勤王党の弾圧など)

・翌1864(元治元)年6月、長州は活動家を京都に潜伏させ、勢力挽回を図る⬅これを新選組が察知、尊王攘夷派の秘密会議を襲撃=池田屋事件

・同年7月長州藩軍勢を率いて上洛御所を攻撃、薩摩・会津・新選組などと交戦撃退され、朝敵となる。=禁門の変

同年8月、第一次長州征伐⬅長州は責任者を処罰して幕府に恭順。

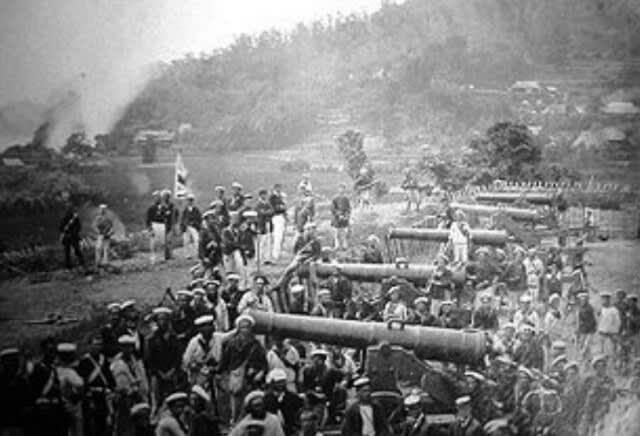

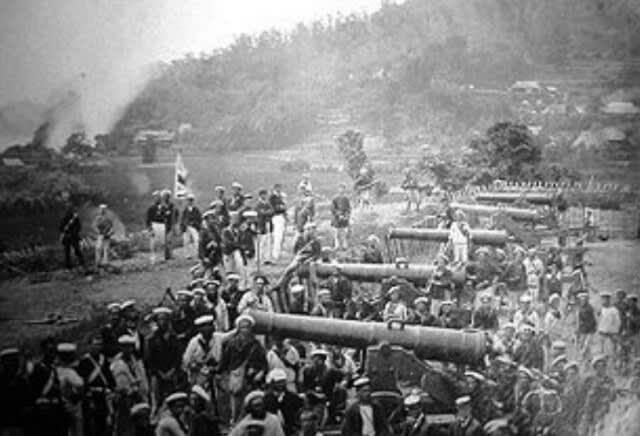

・同じ頃、英仏米蘭の連合艦隊が前年の単独攘夷の報復攻撃に下関砲台を占領。

高杉晋作が講和交渉に当たる。

⇒旧来の尊王攘夷運動は潰滅する。

①公武合体策

1860年の「桜田門外の変」の後、幕府は朝廷の権威を背景に幕府権力の強化を図る=公武合体策

・1862年、皇女和宮(孝明天皇の妹)を将軍:家茂(いえもち)の正室に迎える

・1862年、薩摩藩主の父・島津久光が軍を率いて上京。

途中京都で勅使を奉じる。往路で伏見寺田屋に集合していた薩摩藩過激派を粛清(寺田屋事件)。上京した久光は幕府に公武合体の実現を迫る=文久の改革

・人事の刷新(安政の大獄で処罰された大名の復権)➡徳川慶喜を将軍後見職に松平慶永を政事総裁職に、会津藩主松平容保(かたもり)を京都守護職に任じる。

・幕府海軍の創設・参勤交代の緩和など

1862年9月帰路で生麦事件を起こす。➡翌1863年イギリス軍艦が鹿児島を報復攻撃=薩英戦争

⇒この頃、京都では尊王攘夷派の活動が活発化(長州藩が中心)

・朝廷工作➡幕府に圧力をかける。

1863年将軍・家茂の上洛➡5/10に攘夷を約束させる。1863/5/10長州は関門海峡を通る外国船を砲撃(単独攘夷決行)

・志士の活動が活発化

➡「天誅」(要人暗殺テロ)の横行

将軍上洛に当たり、庄内藩の清河八郎が浪人を集めて将軍警護に当たらせることを建言。➡浪士隊が結成され、将軍に先立って上洛、清河八郎は浪士を尊攘派の尖兵としようとするが、水戸藩浪士芹沢鴨らと江戸試衛館組の近藤 勇らは京都に残留➡清河八郎は江戸に召還され暗殺される。➡京都残留組は後に「新選組」となり、京都の治安に当たる。

・1863(文久3)年8月18日、薩摩・会津ら公武合体派は軍事クーデターを決行=八月十八日の政変➡長州・尊王攘夷派の公家は京都 を追放される。➡全国で尊王攘夷派の弾圧が行われる。(大和天誅組の乱・土佐勤王党の弾圧など)

・翌1864(元治元)年6月、長州は活動家を京都に潜伏させ、勢力挽回を図る⬅これを新選組が察知、尊王攘夷派の秘密会議を襲撃=池田屋事件

・同年7月長州藩軍勢を率いて上洛御所を攻撃、薩摩・会津・新選組などと交戦撃退され、朝敵となる。=禁門の変

同年8月、第一次長州征伐⬅長州は責任者を処罰して幕府に恭順。

・同じ頃、英仏米蘭の連合艦隊が前年の単独攘夷の報復攻撃に下関砲台を占領。

高杉晋作が講和交渉に当たる。

⇒旧来の尊王攘夷運動は潰滅する。