能書の読めぬ所に効目あり

(のうがきのよめぬところにききめあり)

薬の効能書は難しいことも書かれて

あってよくわからないが、

それがかえっていかにも

効果がありそうだということ。

このことから、

何でもすべてわかっているよりは、

多少わからないことがあったほうが

ありがたみがある

ということのたとえ。

下手の道具立て

(へたのどうぐだて)

技術のないものほど

道具にあれこれと

注文や不満をつけたがる。

道具ばかり揃えている人は

たいした腕のない人である。

類語

下手の伊達道具

道具立てする者は仕事が鈍い

葬礼帰りの医者話

そうれいかえりのいしゃばなし

言っても仕方のない、

ぐちの話のたとえ。

葬式の帰りに、

あの医者にかかればよかった、

こういう手当をすればよかった

などと言ってみても、

それはしかたのない話で、

すべては手遅れだ。

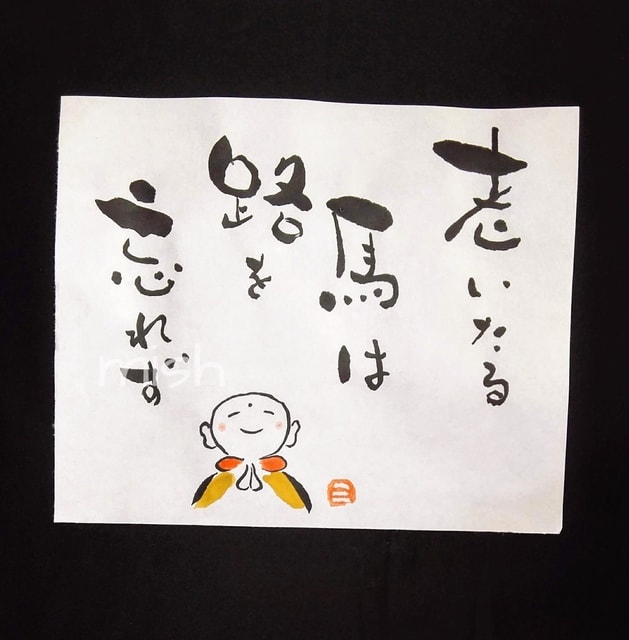

老いたる馬は路を忘れず

おいたるうまはみちをわすれず

道に迷ったときは、

老馬を放ってそのあとを

ついて行けば道に出るものだ。

という事から、

経験を積んだ者は、

行うべき道を誤らないことのたとえ。

「韓非子」説林から

楽は苦の種苦は楽の種

徳川光圀のことば

水戸黄門のモデルとなった人物。

人は、苦しいことを嫌がります。

そして、楽しいことを好みます。

でも、実際には、苦楽はコインの裏表であり、

楽は苦に変わっていくし

苦は楽に変わっていきます。

ですから、苦しみと楽しみは、

別々のものではありません。

実は、合わせて一つなのです。

苦しみがやってきても、

永遠に苦しみ続けることはありえません。

なぜなら、楽しみが出番を待っているからです。

楽しみも同じ事です。