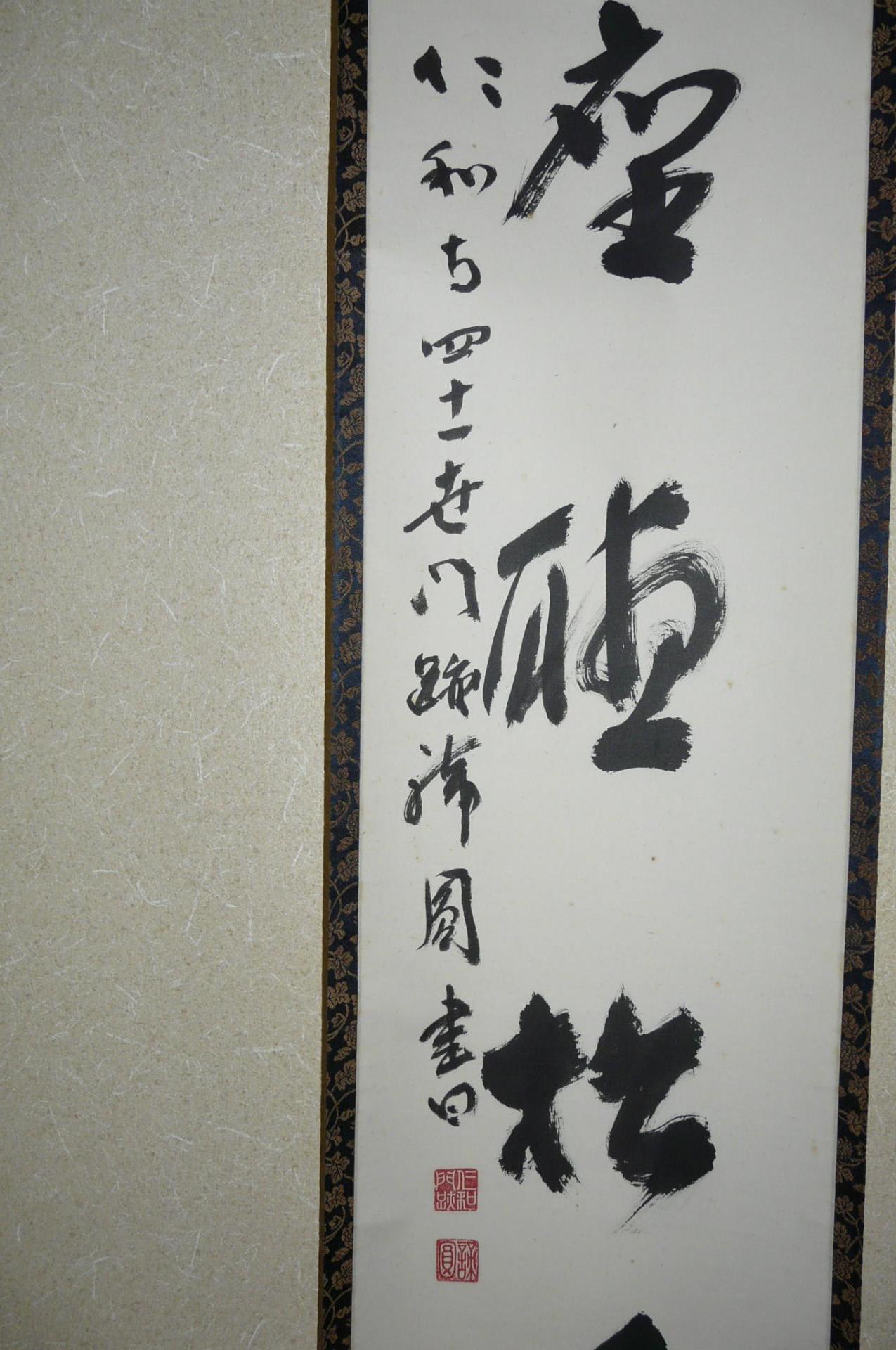

山水水墨画 紙本肉筆

勤皇家 墾 鉄操

あらき てっそう)

(参考資料:

森琴石関連資料)

幕末・明治の南画家。文政12年(1829)伊予生。墾藩と称す。画を武富圯南に学ぶ。明治年間に活躍した。

今は★金剛山大隆寺の墓地に眠る、勤皇家、墾鉄操の事跡については僅かに残された書画にその面影を偲ぶ程度で、私達は彼の出目も経歴もしらなかった。

★金剛山大隆寺(臨済宗妙心寺派)=

宇和島10万石に封ぜられた富田信高が、天正12年(1584)父富田知信菩提のために創建し金剛山正眼院と称した。元和元年(1615)

伊達秀宗入封以来伊達家の香華所となり、五代藩主村候(むらとき)六代藩主村寿(むらなが)父子により 寛政10年(1798)現在の堂宇が完成して寺号を大隆寺と改めた。五代藩主の戒名が大隆寺殿なるをもって寺号を呼ぶは非礼なりと、山号の金剛山を呼ぶならわしとなった。

大正13年1月建立された天赦園の記念碑に、太政大臣三条実美公が「富貴寿栄」の四字篆額を書き、★左氏珠山(1829~1896)撰文、★三好順風(1814~1889)敬書した碑文の中にー

荒木鉄操郡人と謀り碑を建てんと欲し云々ーと刻まれ、又宇和津彦神社に建つ「竹陰の筆塚」には世話人として鉄操の名が刻まれていてそれを見る限りに於いては遺墨と共に文人画家の域を出ないのではないかと思われた。

★左氏珠山(1829~1896)=上甲振洋に学ぶ、藩明倫館教授。廃藩置県後は法官となり判事補に任じられる。明治10年職を辞し上阪、帰郷して松山中学、宇和島中学の教官となった。

★三好順風(1814~1889)=藩医、書家、竹陰と号す。

最近東京の社団法人、日本工芸会理事長で東京国立博物館運営協力会理事等をつとめられている深見吉之助氏から墾鉄操のことが知りたい旨の連絡とそのための資料が届いた。

それによると深見氏の尊父、深見寅之助翁は、愛媛県議会第十九代と二十二代の議長をつとめ、のち衆議院議員となり昭和3年死去された政治家であり、能書家としても知られ、遺墨が各地に残っている。

特に越智郡伯方町の三島神社には彼の9歳の書「敬神愛国」の四字額が今も神前に掲げられていて有名であり、迚も9歳の童子の書とは思えない雄渾、堂々たるものである。

今回深見氏が墾鉄操の事績を調べたいと申される理由は、父寅之助が9歳の時、即ち明治20年の夏5月 今治藩医であった、★菅周庵に連れられて宇和島を訪れ、★

伊達春山公(宗紀)に謁見の際その労をとったのが

墾鉄操であった。

★管周庵(1808~1893)=今治の藩医、名は大譲、香雲、春菘、休叟、七松と号す。幼児貫名海屋に書を学ぶび、高橋執齋について医を修め、長崎に赴いて種痘の術を学び帰って之を藩民に施した。時に嘉永2年、地方に於ける種痘の初めという。

★

伊達宗紀(だて むねただ 1792~1889)=春山と号し、伊達家第七代藩主、第六代村寿(むらなが)の長子。

9歳の童子の書をご覧になった老公はその書を激賞され、一層勉励するようお言葉を賜り感激して退出した。翌明治21年5月13日今治から船で再び父に伴はれ、菅周庵と共に宇和島を訪れ、26日辰の時(午前8時頃)前回と同様、墾鉄操同席して、天赦園の潜渕館で謁見を許された。99歳の老公は自ら筆を執って「吾心在太古」の五字を揮毫し、春山の号の春の一字を賜り、「春洲」の号を授けられその「春洲」の揮毫と共にこれを頂戴した。

その時の様子を同行の菅周庵は「登竜門の栄は誠に一家の喜び、永らく後裔に伝えてもって家什となさん」と感激を書き残している。このことが幼年期の彼寅之助に大きな影響を与えたことは想像に難くない、果たせる哉、春山公の期待に応え 後に衆議院議員に栄進した。

伊達家文書の明治21年5月25日の日記をみると、菅七松が鯛一尾、深見藤平が塩浜焼の玉子を献上した記録が残っている。

深見家は代々塩田を経営していた。

以上の様な理由で深見氏が父寅之助を春山公にひきあわせた、墾鉄操が如何なる人物か調べてほしいとの依頼となった次第であった。

私は永年に亘り折にふれて鉄操翁の書画を見て、その人となりに久しく思いを馳せていた。「念ずれば花開く」の譬のとおり、最近ふとした機縁で鉄操翁の四男秀雄氏が仲平家の養子となり、その長男の仲平鉄也氏が医学博士となられ 現在神戸市に於いて医業を開き活躍されていることを知り、連絡したところ鉄操のものは戦災を蒙り、大半を失ったが、鉄操の門人が寫し取った略歴が幸い残っているからと送り届けて貰ったのが次のものである。

墾 鉄操 略歴

弘化元年(1844)15歳のとき佐賀藩儒員武富圯南、通称文之助に就き山水花鳥人物の画論を授けられ、同年佐賀小城藩士柴田花守※に四君子の画を学び、嘉永年間長崎に至り、僧鉄翁、木下逸雲、支那人陳逸舟に山水花卉の法を習学し※、安政年間画を以って筑後、久留米、柳川、肥後、豊後に歴遊する。

ついで大阪西京に留ること数年、萬延庚申(1860)3月江戸桜田門外の変に因り浮浪の士の寄留者多く、乃ち西京西山嵯峨天龍寺、義堂禅師に就いて参禅、或は茶道を修め、又中国地方を歴遊し、備前岡山の曹源寺に法遷禅師、九州に渡って臼杵多福寺の★鰲巓禅師に参禅し此に至って聊か禅味を看破するところあり、去って又西京に至り、近江、伊勢、大和の諸国に漫遊した。

★鰲巓禅師(がうてん=ごうてん)=尾州熱田の人、俗姓伊藤氏、十歳仏門に入り霜辛雪苦24歳蘇山禅師の印記を受く。嘉永元年より20年間豊後多福寺に住し臼杵藩主稲葉公の崇信を受く。明治24年遷化す。78歳。(初代妙心寺派管長)

この当時諸藩士より攘夷の説起こり、備前の★藤本鉄石、紀州の山本健三郎、土佐の★吉村寅太郎其の他勤皇の諸有士と共に諸国を歴遊し、たまたま将軍家茂上洛し、天皇加茂八幡に行幸あり、乃ち勤皇の雄藩士に加わり憂国悲痛身命を犠牲となし千辛萬苦を嘗め国家に報ぜんと、天皇大和神武の陵に行幸あらんとするに当たり、島原の桔梗屋に潜伏し時の至るを待った。

★藤本鉄石(1815~」1863)=岡山に生る。名真金、鉄石又は鉄寒士と号す。詩書画をよくし武術に達し兵学を修め、諸国を遊歴し嘉永3年(1850)宇和島金剛山に晦厳禅師を訪ね滞在すること約一年、文久3年(1863)天誅組を称し中山忠光を奉し十津川に義兵を挙ぐ、津藩 槍隊と戦い左肋を刺され重創を被り、同年9月25日死去、48歳。明治24年従4位を贈らる。

★吉村寅太郎(1837~1863)=土佐梼原村大庄屋・名は重郷、勤皇の志篤く藤本鉄石と共に天誅組の義兵に加わり敗死した。

数ケ月後、元治甲子(1864)の7月長州の軍西京に入り薩兵会津勢と戰いに及び、社寺民屋多く焼亡し身を潜むる所なく、嵯峨山大悲閣寺に避く。

会津兵再び来って火を放ち、難を避けて山崎に至るや藤堂家の兵に獲えられ縛につく。放たれて豊後佐ケ関に下り数ケ月留り、同國乙津村後藤碩田、攘夷の志あり、因って之を主とする。

時に長州征伐之役起こり諸藩兵出陣するに従って豊前高田、佐土原、延岡の所々に奔走し千辛を凌ぎ萬苦を経て勤皇の党派を募り日向より豊後日田に出て、留まること数月、然るに長州藩士萩川黒之助、桜佐門其の他2名、丸屋吉兵衛宅に在り幕臣之を探知し捕縛せんとするの密告あり、四人余に計を問う、乃ち金三円を与え夜之を脱せしむ、余も亦拂暁舟に乗り日田川を下り筑後久留米に至り島仙居の家に留まる、数月、勤皇の諸有志と盟を結び長崎に至る。

慶應晩年(1866)春西京変ある警報あり、因て副島次郎、大隈太郎※、会津の旧家老、神保修理等と相伴って土佐の蒸気船に乗り長崎港を発し三月十七日大阪に達し、京摂の間を奔走す。

秋九月脚氣に罹る。医曰く地を轉ぜれば癒へずと因て豊後佐ケ関に下り加療す。冬に至り漸く復す。

時に農兵の企てあり隊長熊本藩士高田某と勤皇の説を討論して其議会はず某大に怒り同夜郡代と謀り余を殺さんとすとの密告する者あり、正月十日夜半暗に乗じて舟を艤し、海を渡って宇和島雨井(現在の西宇和郡保内町)に着岸す。

同じく難を避けんとする豊後鶴崎、左頭久兵衛なる者と出石山を越え大洲城下円通寺に旧故あり仍て潜居すること1ケ月余り、伏見の戦より松山征伐の役ありと聞き為す所あらんと欲すとも雖ども一銭の貯えなく困難の極に至り為す術もなく徒に切歯慨嘆するのみなり。

一日大洲如法寺に至る、監察官之を怪しとし翌朝大洲藩士数十名円通寺に来り将に捕縛せんとす、因て言を金比羅宮に参詣するに寄するも之を聴せず大洲領境まで護衛して送り出す、因て轉じて宇和島に入る。

此年王政復古公明正大一新清明の世となり、明治元年(1867)晩春に至りて再び画業を起し、

伊達春山老公に扶持せられ今日に至る。

略歴として残されているものは以上である。これを読むと波乱萬丈、王事に盡瘁して東奔西走、苦難の連続であったことが推察されるのであるが維新によって世の中が治まり、宇和島に安住の地を得た翁が、明治三十年三月一日堀端の自邸において六十八歳の生涯を終るまでの三十年間のうち、春山公逝去までの二十二年間に亘って老公の知遇を受け(春山公の逝去は明治二十二年十一月二十四日 百歳であった)多くの門弟に絵画、茶道を教授し文化の中心的存在となり、妻ナカの間に四人の子供を養育し、余生は平穏無事であったとうかがえるのである。残っている遺墨の数々を見ると茶の道に人倫を説き、高雅な水墨画に勤皇の志を抱き続けて生死の間をきりぬけた鋭さと、それを乗り切った清明さをかいまみることができるのである。

金剛山大隆寺にある、透関院松厳鉄操居士夫妻の墓前の石灯篭一対のうちの一基には当時の宇和島を代表する人々、即ち玉井安蔵、安孫子六平、石崎庄吉、西本縫之助、長山昌三郎、山本惣左衛門、葛野空庵、福井春水、芝直熙、谷重安、竹場好明、清家直一郎、谷五平、以上十三名、他にこの灯篭を建立のため、周旋員として竹村光蔵と刻まれ、他の一基には正面に「茶道門人」、側面に、菅山、畳山、雪香、鳳鳴、杏塘、琴剛、鉄耕、梢雨、棠雨、黄花、秋香、玉粛、露香、桜花、小紅、梅処、柳塘、香蘭、玉江、秀香、玉佐、旭亭、小琴、玉篠、以上二十五名の茶名が刻まれている。

多くの友人知己、子弟の方々に惜しまれてこの世を去った往時が偲ばれ、翁の如き先覚者の道続が今日この地方の茶道の隆盛に寄與し、郷土文化の香りは後継者の活躍と共にその余薫を永く後の世に残すこととなった。

後記

鉄操の長男夫人墾亀子氏は八十七才の高齢で神戸市に居住し、金剛山大隆寺の墓守をされている。

又前記今治藩医であった管周庵(春菘)の記録には、明治二十二年五月一日から七日まで行われた。春山公百歳の寿宴に十歳の童子深見寅之助が一紙を書して寿を献ずとあり、伊達家文書の記録には、「従二位春山公伊達老公貴齢百歳寿会」の見出しで

-田能村直入翁及諸先生を聘し書画の揮毫を為し以て老公の高齢を祝す云々 - とあり、今治管春菘先生、西京田能村直入先生、その他諸先生の最後に今治深見春洲先生とある。この企画は荒木鉄操が主宰さたもので、十歳の深見春洲が諸大家と共に特筆されていることは驚きである。

※

★大隈重信・副島種臣については「平成18年12月注3」、柴田花守=武富圯南の門生(後日ご紹介)。

森琴石の周辺には、僧鉄翁、木下逸雲、陳逸舟に学んだ人物が多い。手元に森琴石の3氏の縮図などが残る。

★藤本鉄石については、関連資料:「藤本鉄石先生薦場余録」・「児玉玉立石碑文」などをご覧下さい。因みに「藤本鉄石先生薦場余録」には、「墾 鉄操」の名は無い。