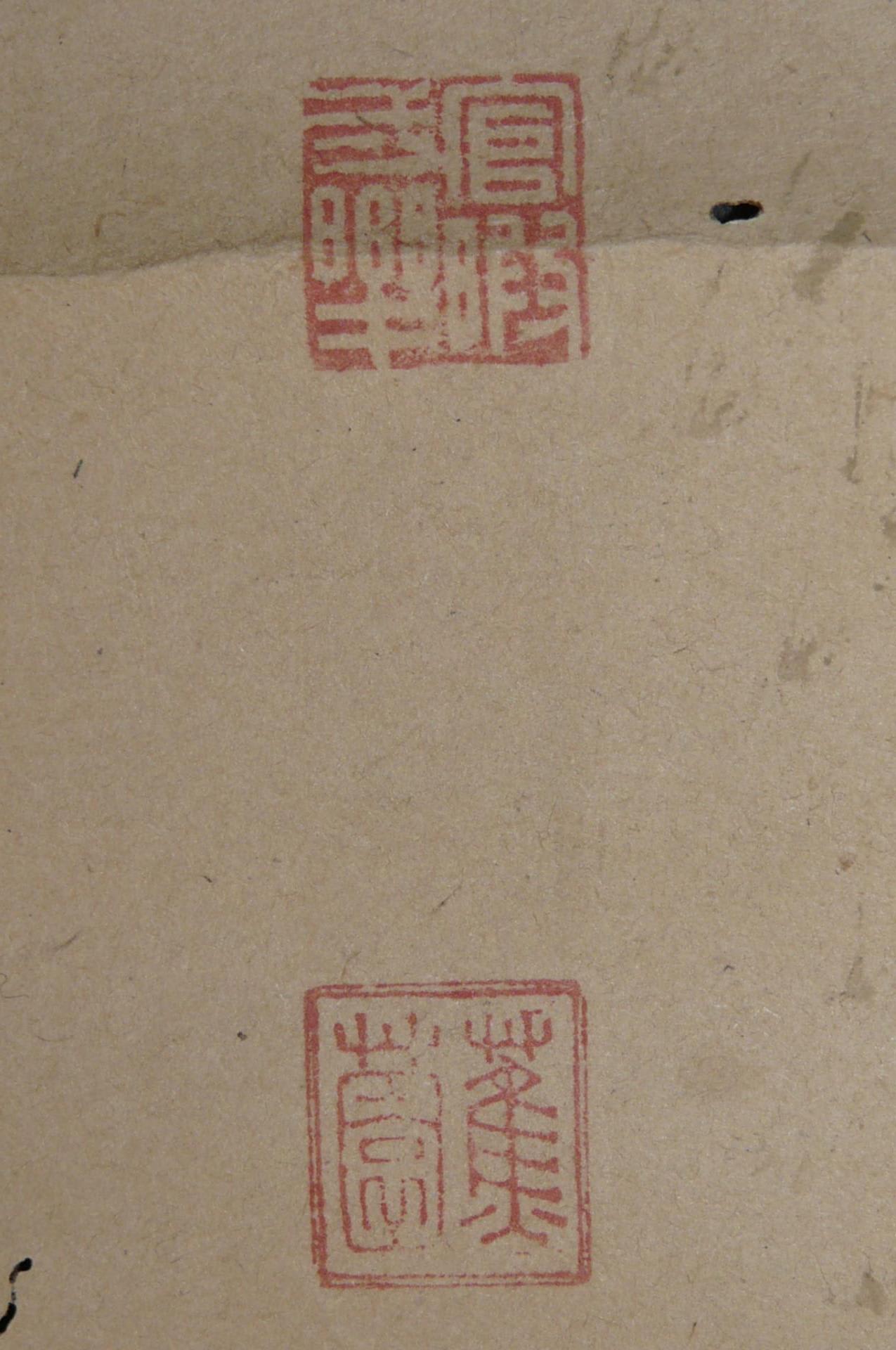

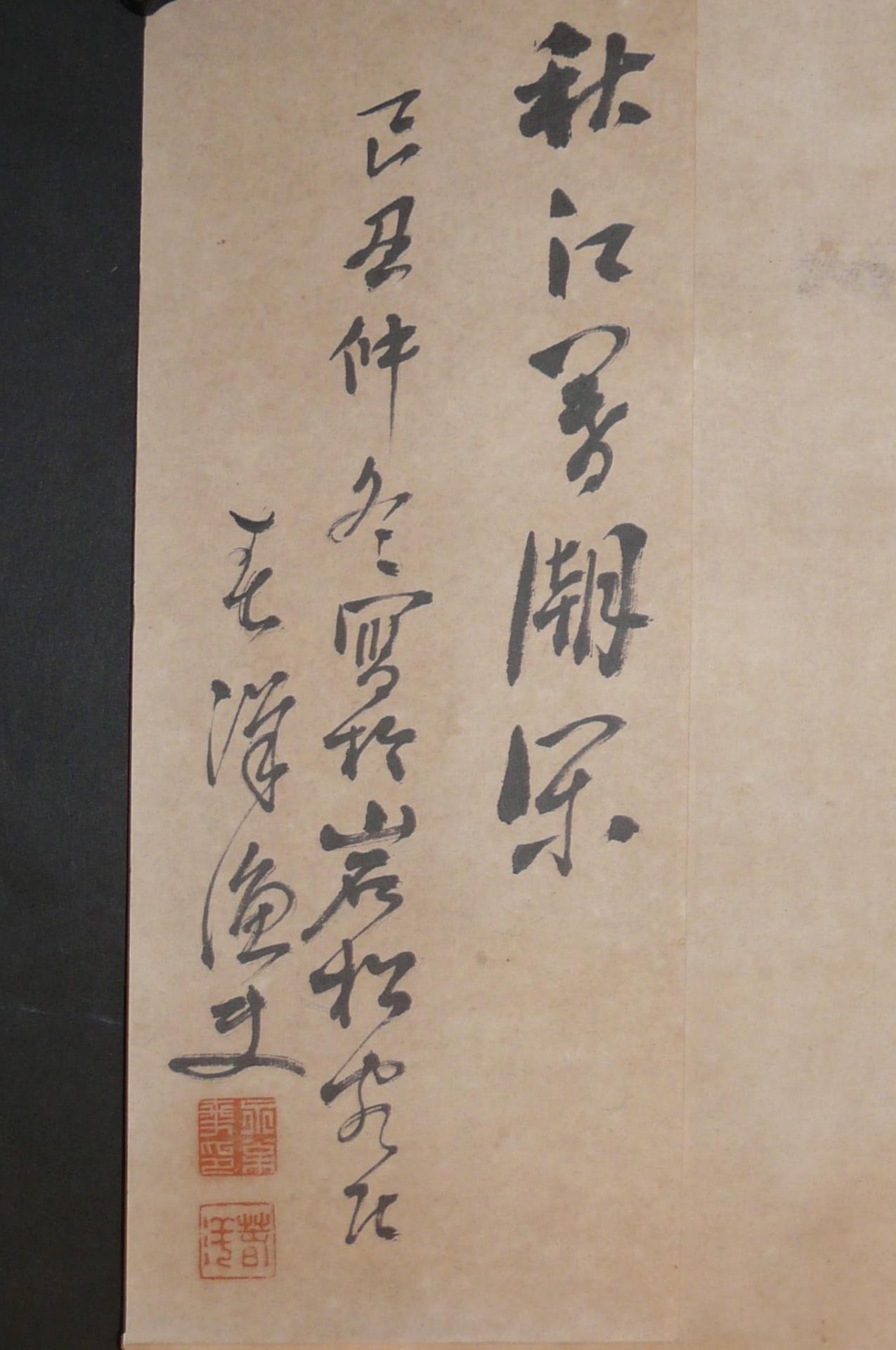

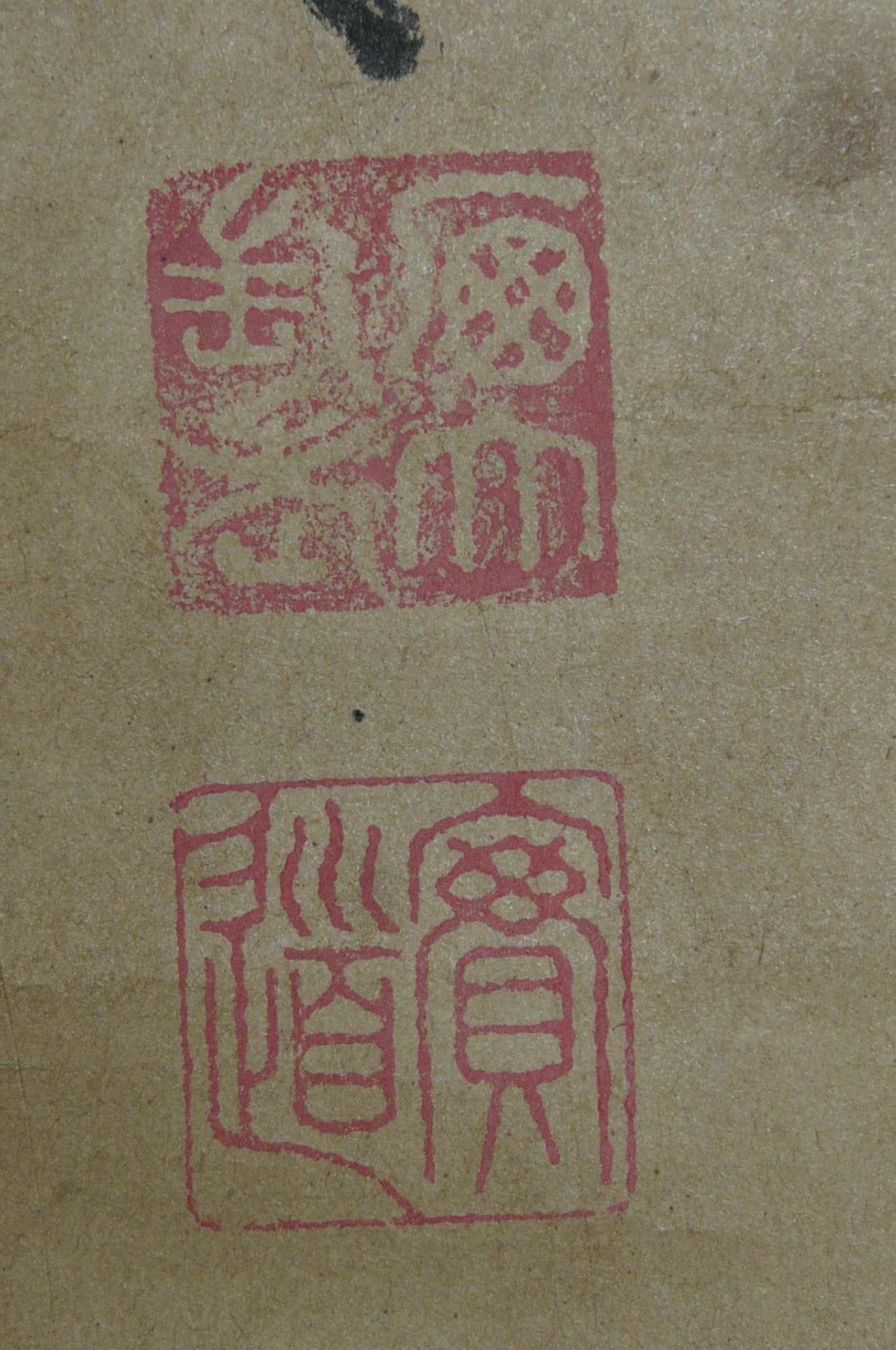

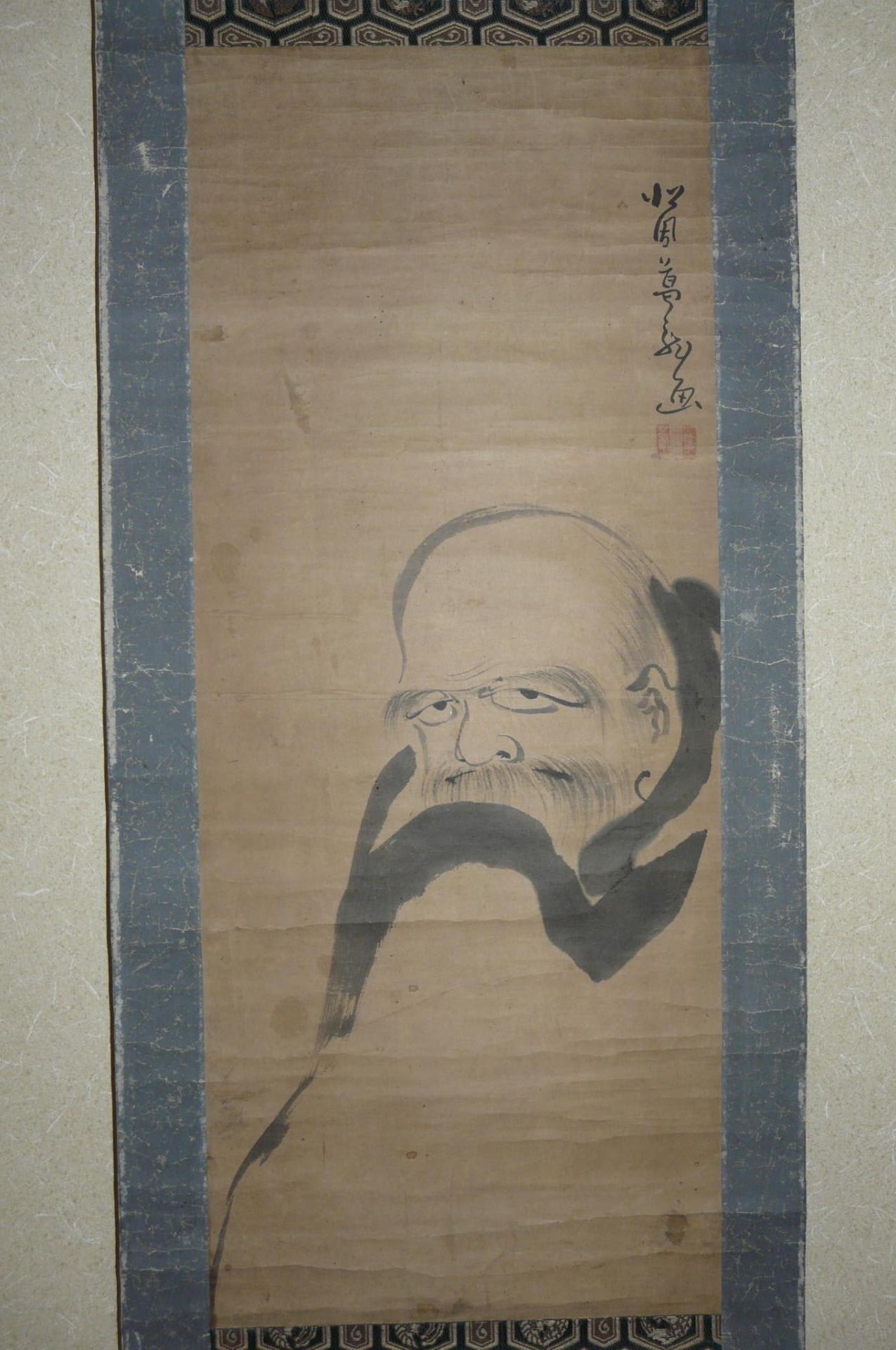

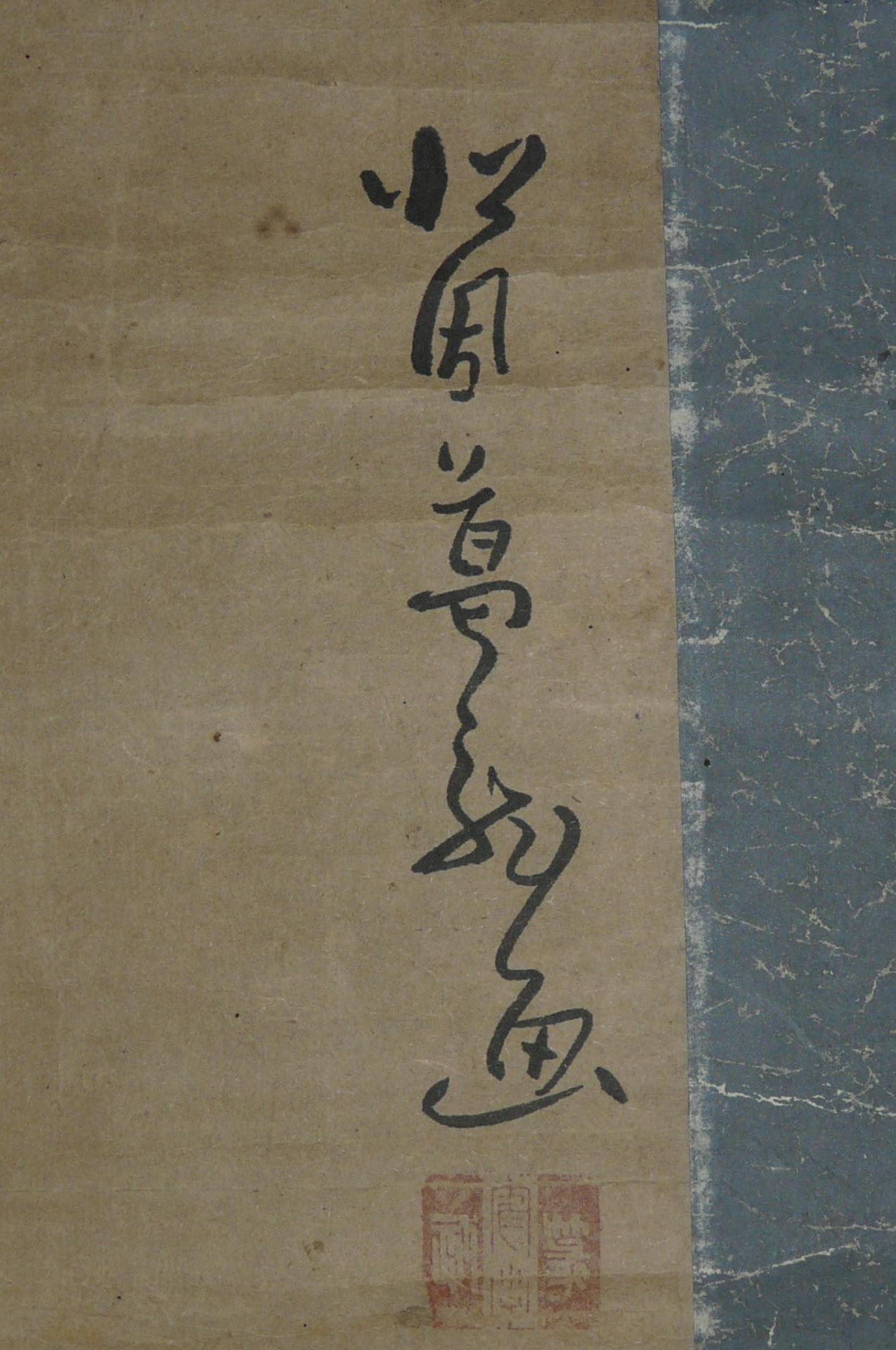

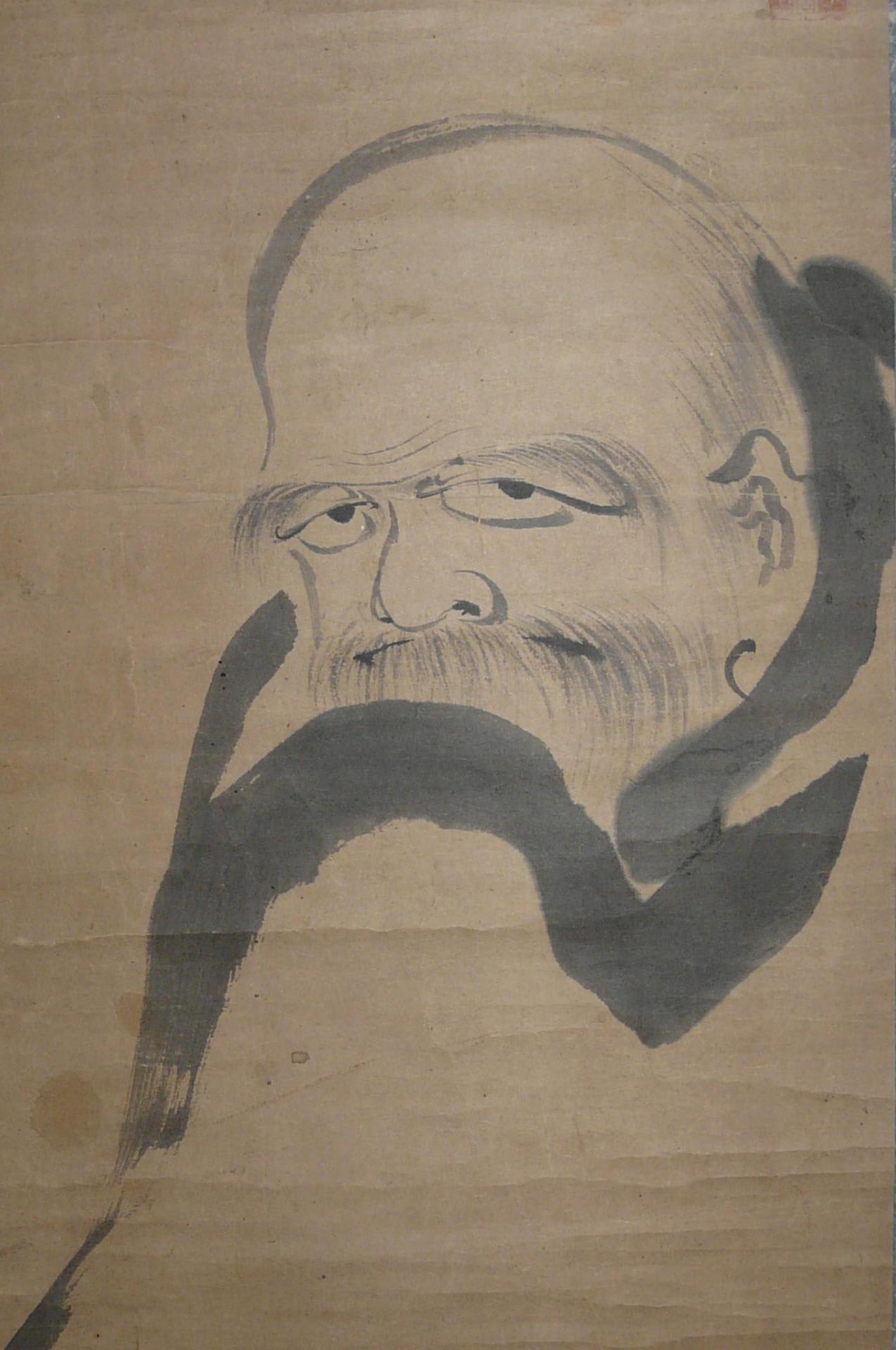

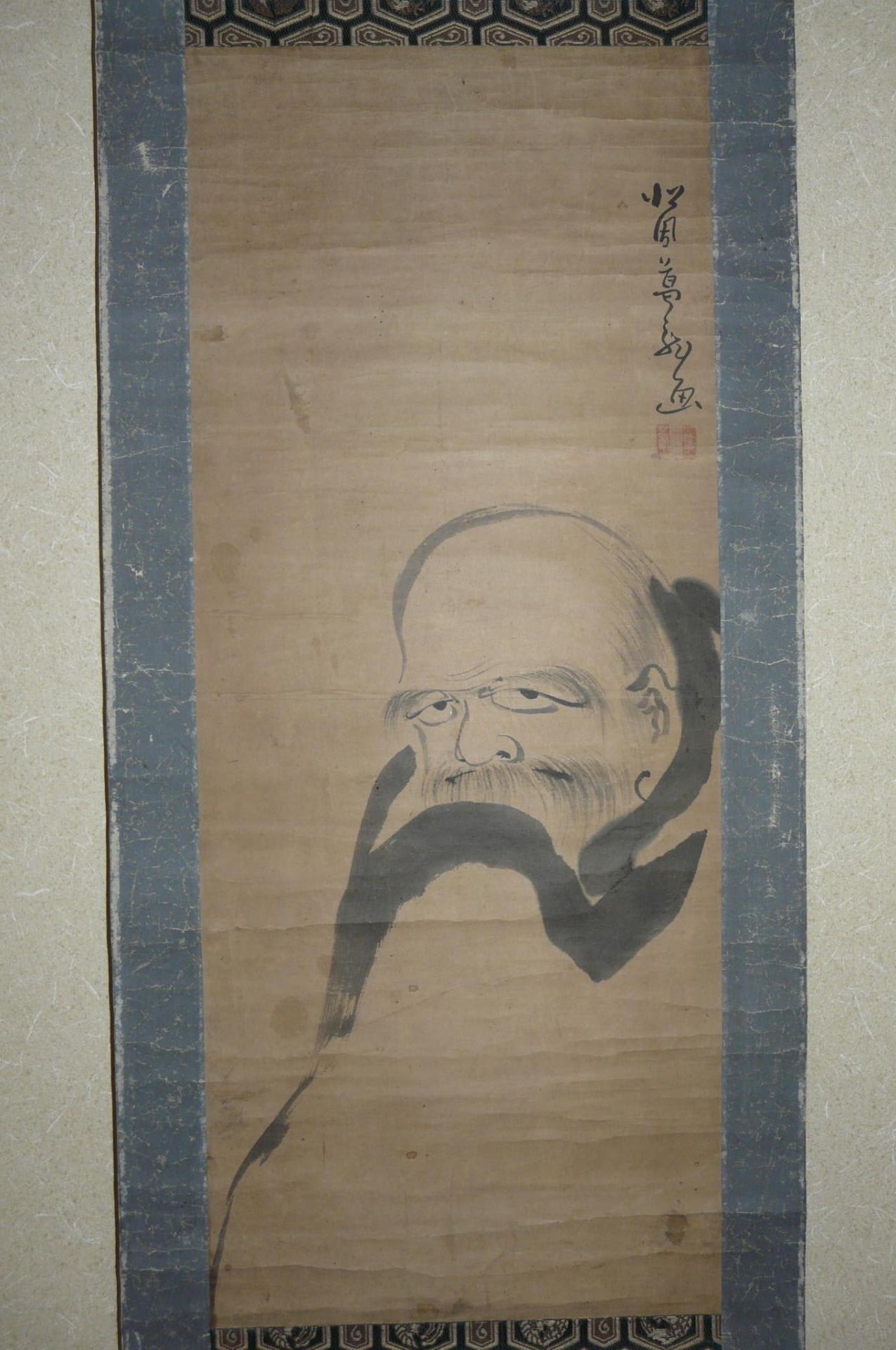

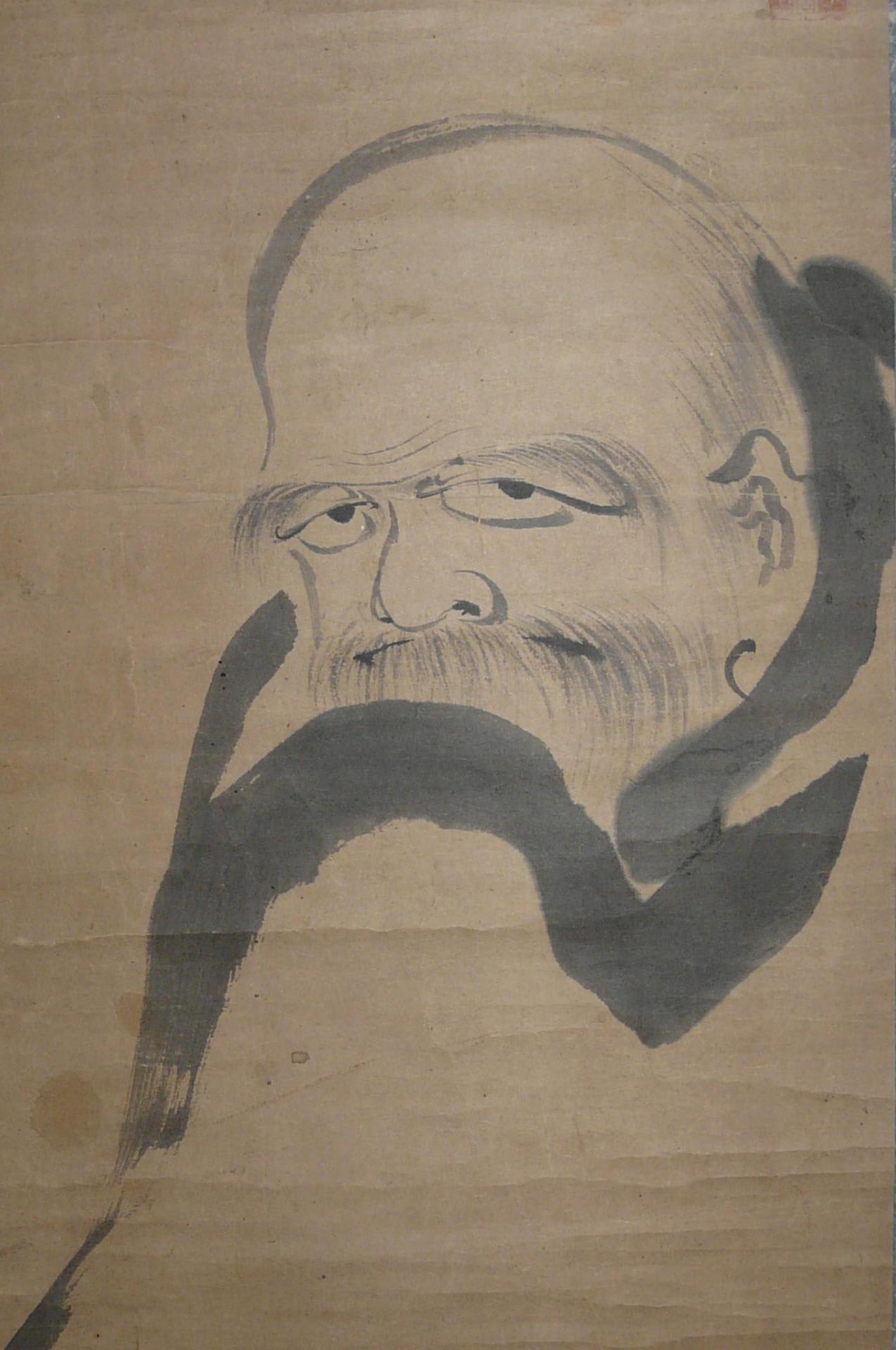

松平鶴堂候南广 確堂 松平 斉民(まつだいら なりたみ) 水墨画

紙本肉筆

松平 斉民(まつだいら なりたみ) 確堂

松平 斉民(まつだいら なりたみ)は、江戸時代後期から幕末の大名。美作国津山藩の第8代藩主。11代将軍徳川家斉の十四男で、12代将軍徳川家慶の異母弟。確堂の号で知られる。

文化14年(1817年)9月18日、津山藩主松平斉孝の養嗣子となる。文政5年(1822年)2月1日、御目見。文政7年(1824年)3月28日、元服して父・家斉より偏諱を受け斉民と名乗り、従四位上侍従・三河守に叙任する。文政9年(1826年)12月、左近衛権少将。のち正四位上左近衛権中将、越後守。天保2年(1831年)11月22日、養父の隠居により家督を相続する。天保3年(1832年)4月19日、初入国する。以後、藩の財政再建や教育の普及などに力を注いだ。

安政2年(1855年)5月3日、養子の慶倫(斉孝の四男)に家督を譲って隠居し、確堂と称する。文久3年(1863年)4月、津山に隠居した斉民に対し、幕府は毎年1万俵の隠居料を給したが、これは将軍家斉の実子という理由の他に、誠実な性格で将軍家において人望が厚かったためとされる。

慶応元年(1865年)3月、江戸に出府する。維新の動乱の際は、勤皇、佐幕の方針をめぐって藩内は混乱したが、斉民の力をもって勤皇に統一した。慶応4年(1868年)5月3日、江戸開城にともない新政府より田安亀之助(徳川家達)の後見人を命じられ、その養育に尽力した。明治14年(1881年)12月、従三位に昇進する。明治15年(1882年)6月、麝香間祗候。

明治24年(1891年)3月23日、78歳で死去した。家斉の53人の子(そのうち、男子は26人)や孫の多くが夭折したり、子孫が残せぬものが多い中、例外的に長命であったといえる。

天璋院と固い信頼関係にあったという。20歳ほど年下である彼女の死に際して、「御姿を仰ぐも悲しぬかつけは 落るなみたに雪もきえつつ」と詠んでいる。

安政5年(1858年)、大老井伊直弼は14代将軍徳川家茂の後見として、徳川慶頼とともに斉民を据えようと画策する。直弼は斉民に対して清水徳川家の相続を働きかけたものの、斉民が辞退したこと、またその後の幕府による調査の結果「評判宜しからず」と評価されたことなどから、この話は立ち消えになった(東京大学史料編纂所編纂『大日本維新史料 類纂之部 井伊家史料八』安政五年八月井伊直弼書簡)。

安政5年(1858年)、甥にあたる13代将軍徳川家定の後継問題が持ち上がると、やはり甥にあたる紀州慶福(徳川家茂)や一橋慶喜と並んで、一部では斉民を次期将軍に推する動きがあった。血筋からすると慶福や慶喜よりも宗家に近く、年齢も妥当だったが、一旦徳川家以外へ養子に出た者が宗家を相続することははばかられたこと、また南紀派や一橋派といった大きな派閥の後押しがなかったことから、実現には至らなかった。

維新後は将軍家斉の実子として、また徳川一族の長老として重きを成した。家達の後見人として徳川宗家の家政にも関与したため、周囲からは密かに「第16代様」と呼ばれたという。

徳川慶喜は娘の養育を斉民に任せている。慶喜が斉民を信頼していた傍証の一つに「縁談先を決めるときは、絶対に斉民と相談すべし」という書翰がある。さらに慶喜の七女の浪子は、斉民の嗣子(九男)である男爵松平斉に嫁いでいる。

四男康民の子で、妻の実家を継承した渡辺明は、谷崎潤一郎の妻松子の妹重子と結婚しているが、これが谷崎の長編小説『細雪』に出てくる三女・雪子の婚約者で子爵家の庶子・御牧実のモデルである。谷崎が戦争中に津山へ疎開したのは、その縁もあってのことである。

千葉周作 四天王 塚田孔平の道場の道場額をかいている。

石油王中野春山翁蒐集の美術品

茶入

一、唐物原茄子 茶入(伊達家入札高値札五萬七千圓添)

一、吹上文珠茶入(松平家傳來)

不味公箱箒庵由來記一卷添

一、思ひ川茶入 (松平鶴堂 入札高値札三萬八千圓添)

通茂卿色紙幅添

山吹の花におかるゝ思ひ川

したに染めつゝいろの血汐は

松平確堂公之像リンク

松平斉民(確堂)

生没年:1814-1891

父:征夷大将軍 徳川家斉

義父:美作津山藩七代藩主 松平斉孝

幼名:銀之助

1824 従四位上

1824 侍従

1824 三河守

1826 左近衛権少将

1831-1855 美作津山藩八代藩主

1837 正四位上

1837 左近衛権中将

1837 越後守

1881 従三位

1882 麝香間祗候

正室:松平従(父:美作津山藩主 松平斉孝)

継室:松平敏、美濃(父:松平維賢、義父:美作津山藩主 松平斉孝)

1827-1871 (養子)慶倫

1856-1877 康倫

1861-1921 康民

1874- 斉(津山松平分家へ)

娘(美作勝山藩七代藩主 三浦義次室)

(養子)節子(父:越前福井藩十四代藩主 松平慶永、夫:侯爵 松平康荘)