こんばんはヌキヲです。

今回は脱初心者講座シリーズの第二回目ということで

トランジスタとMOSFETの極性と使い方について解説してみようと思います。

前回は トランジスタとMOSFETの駆動の仕方。 という回で、

ゲート&ベース側の動作に注目して解説しました。

今回はコレクタ-エミッタ&ドレイン-ソース側に注目して解説します。

第三回目はこちら トランジスタとMOSFETのゲート駆動とブリッジ回路。 です。

いよいよブリッジ回路まで解説します。

あくまでもヌキヲさん的解釈なので、嘘言ってるかもです。

間違ってたらそっと教えてあげてください。

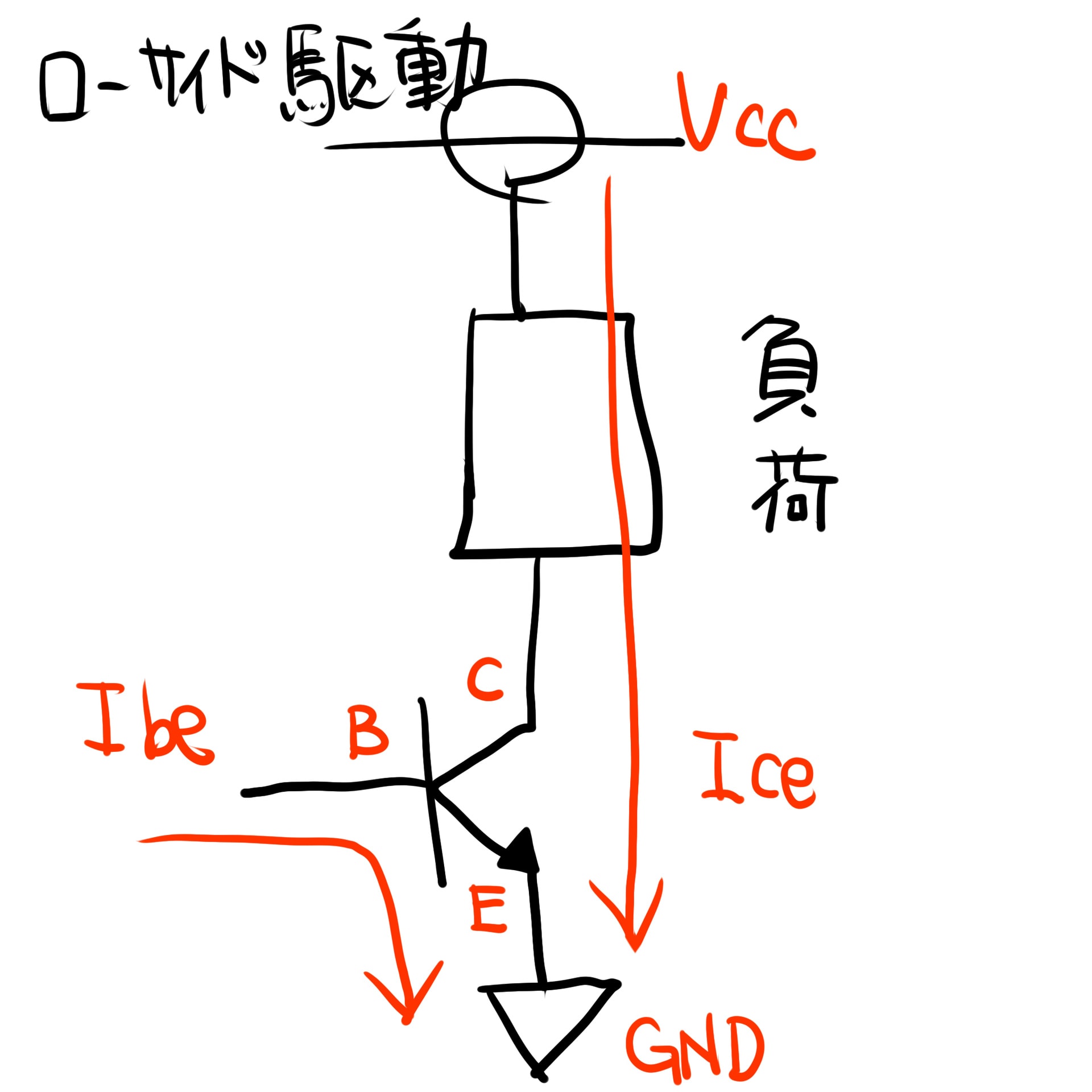

●まず駆動してみる。

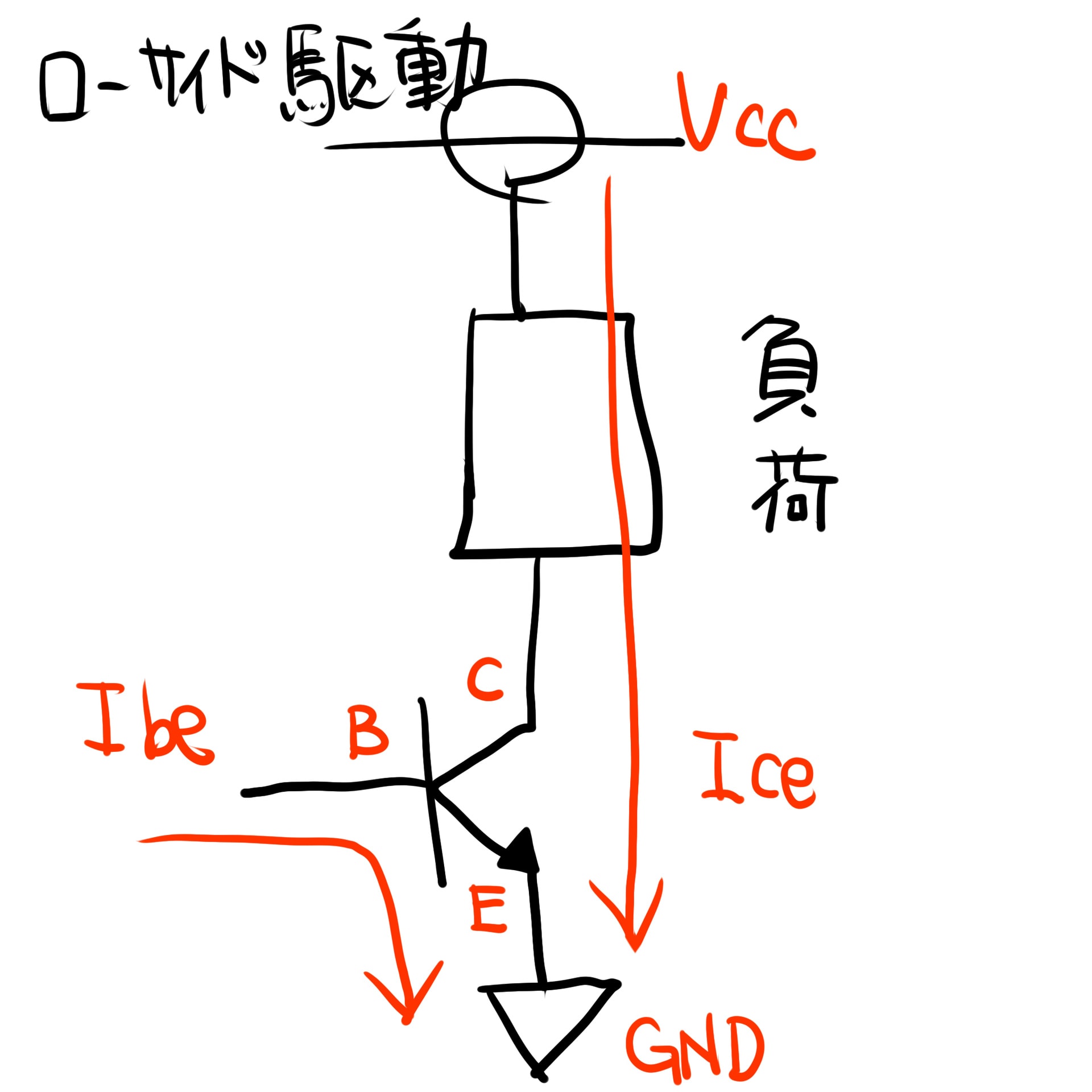

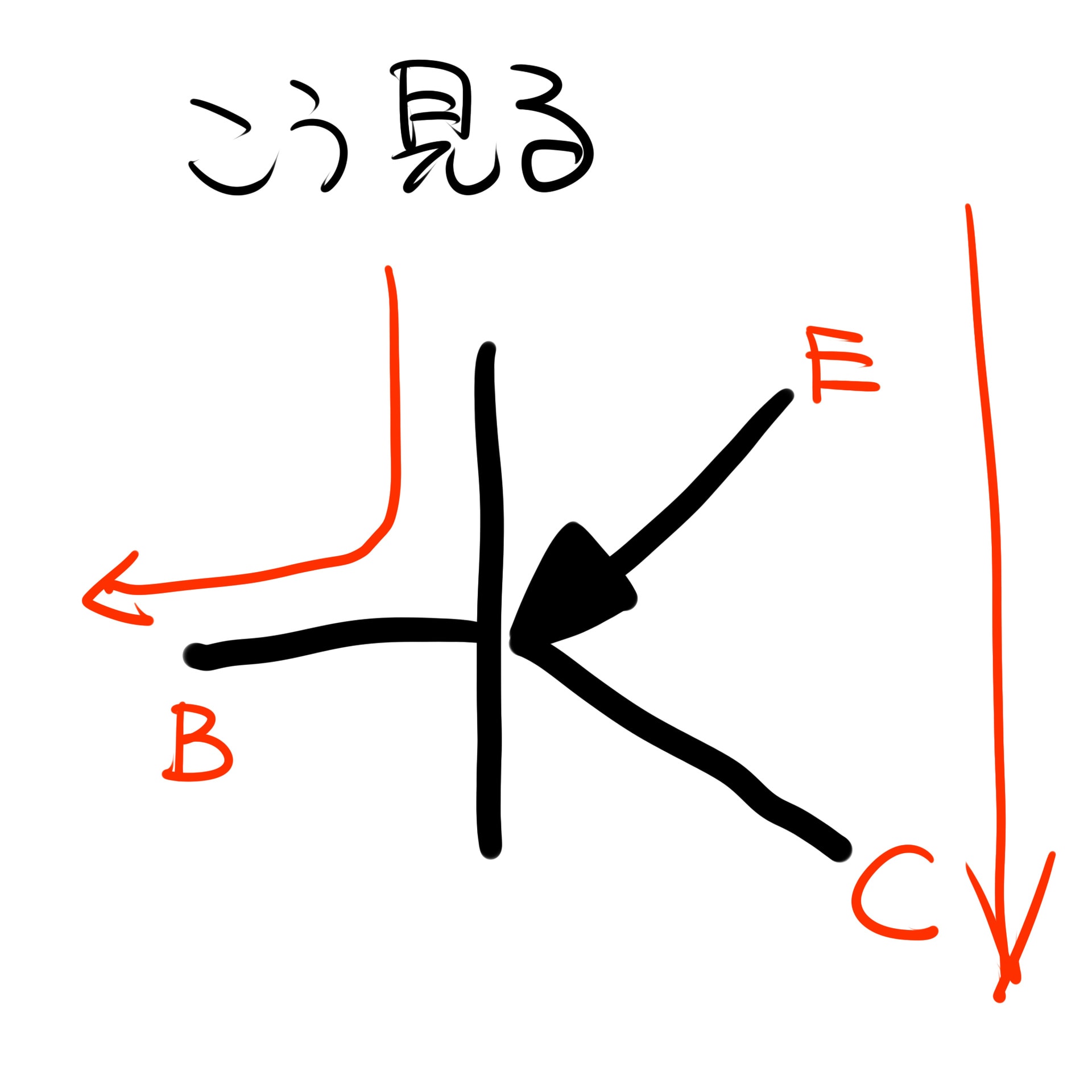

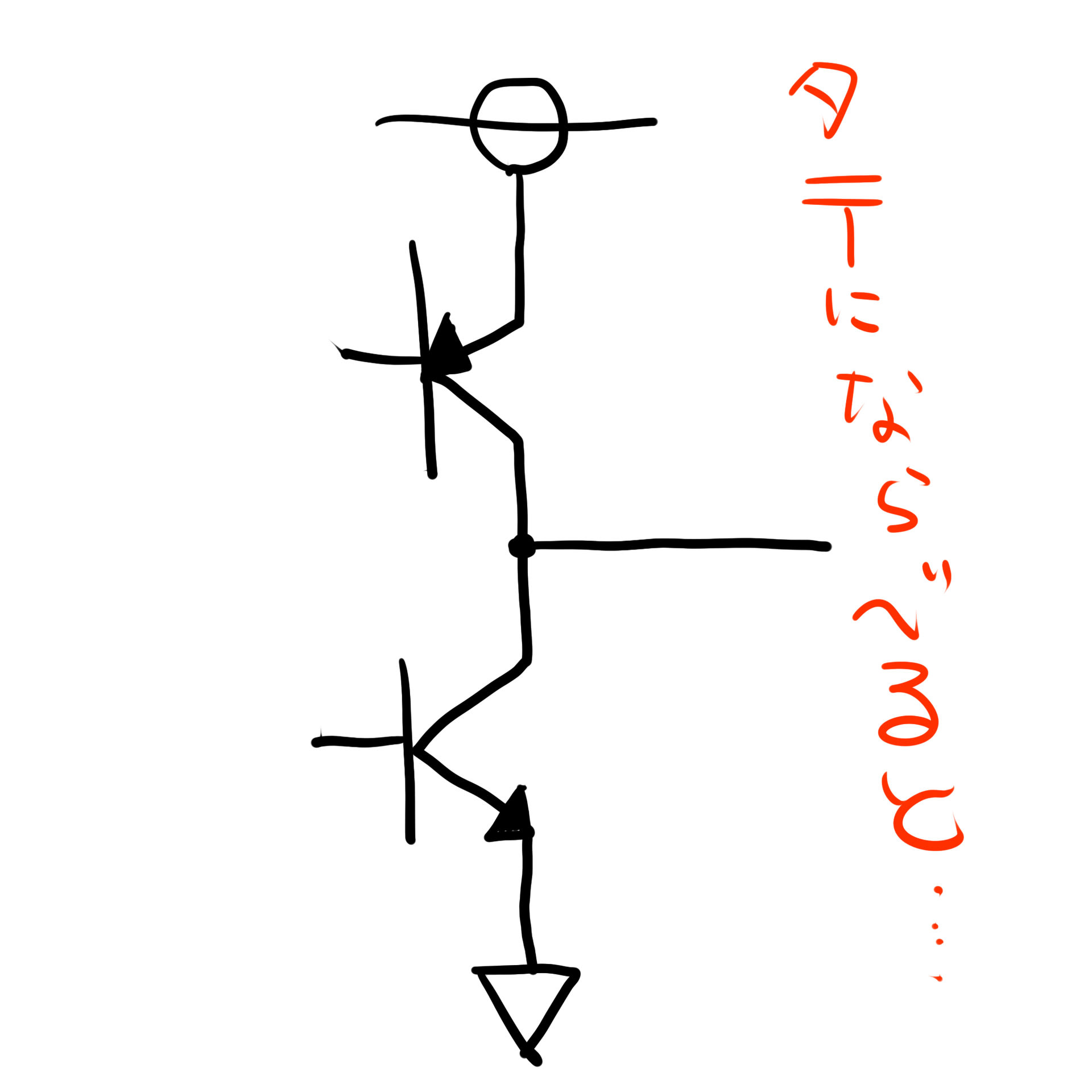

まず図を見てもらいます。前回と似たような図です。

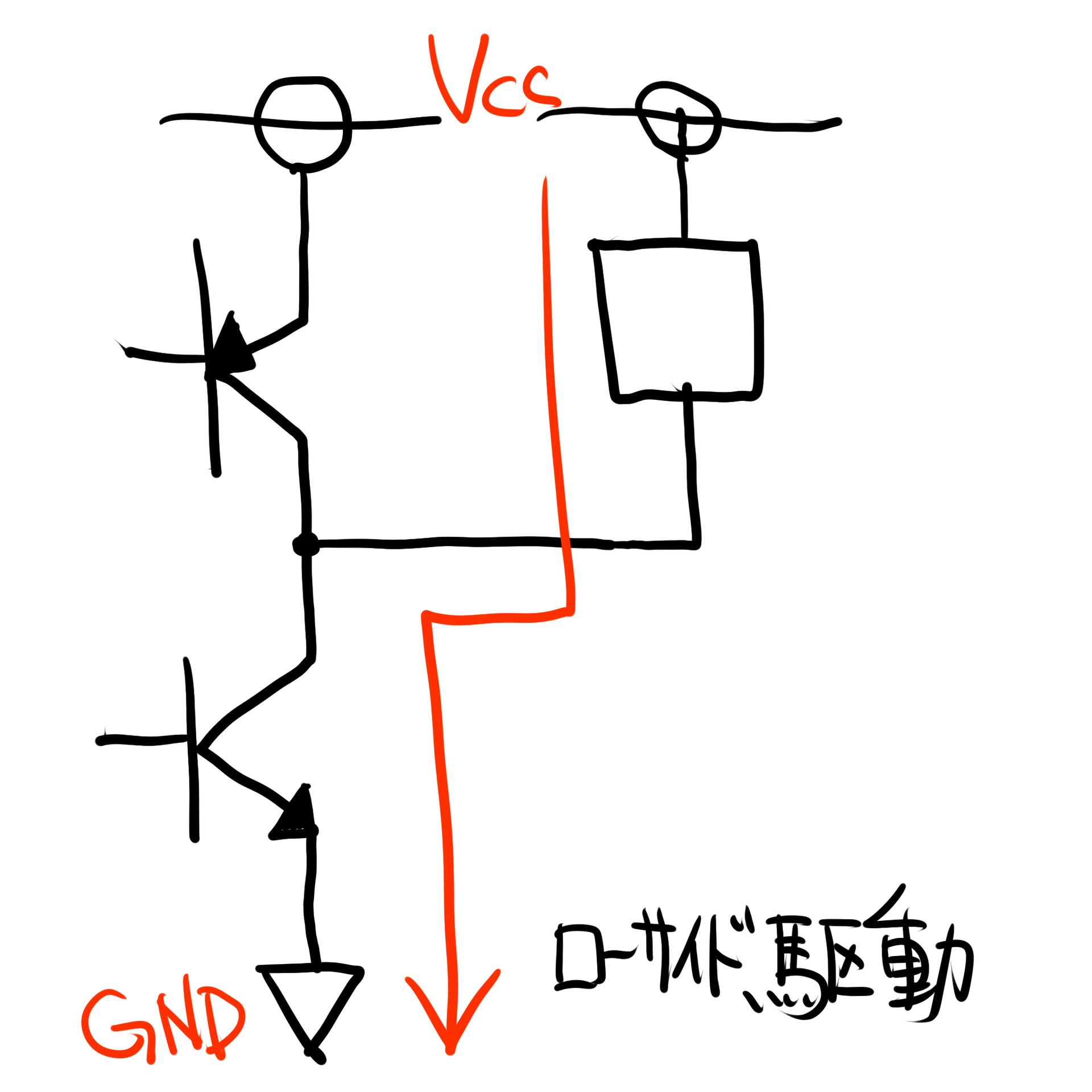

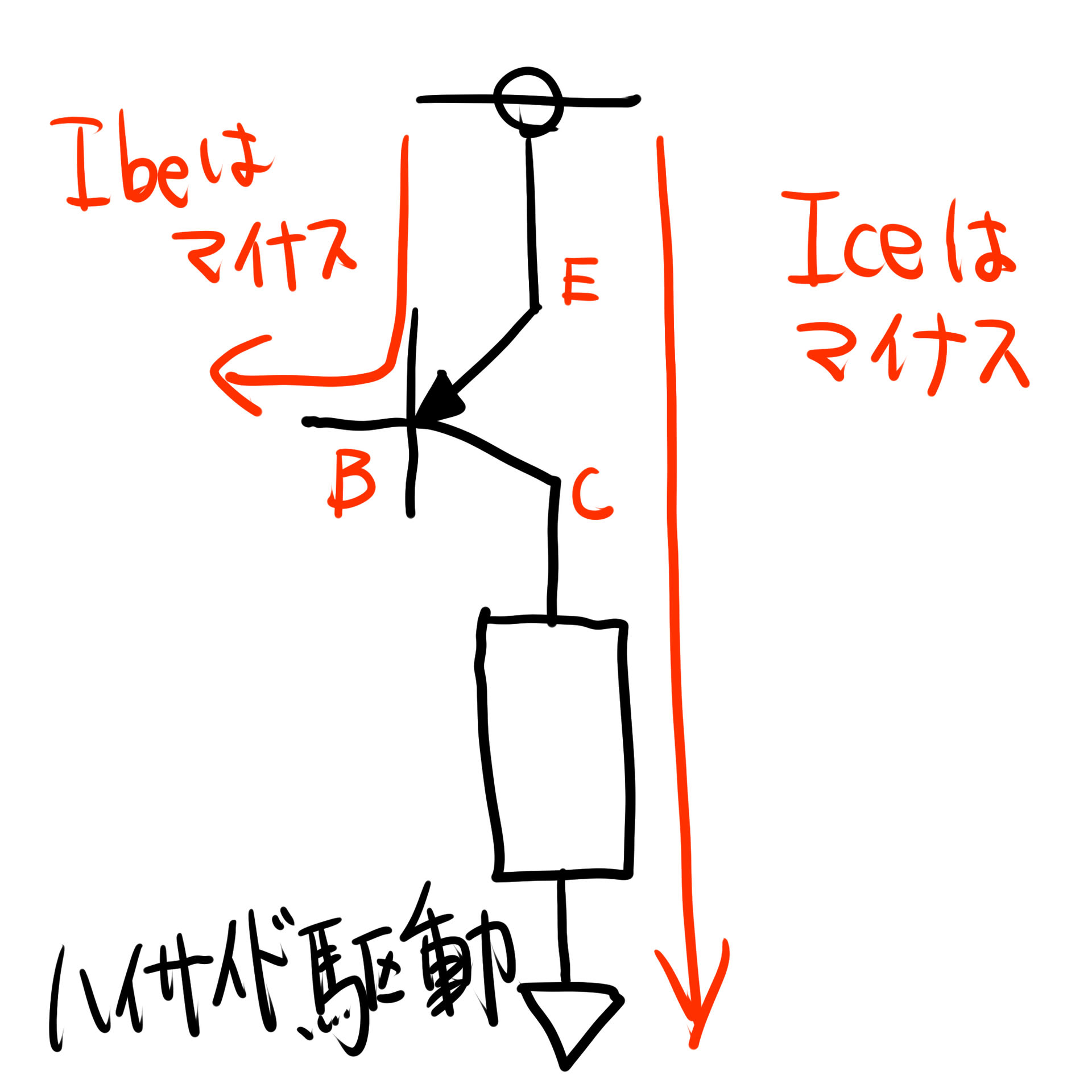

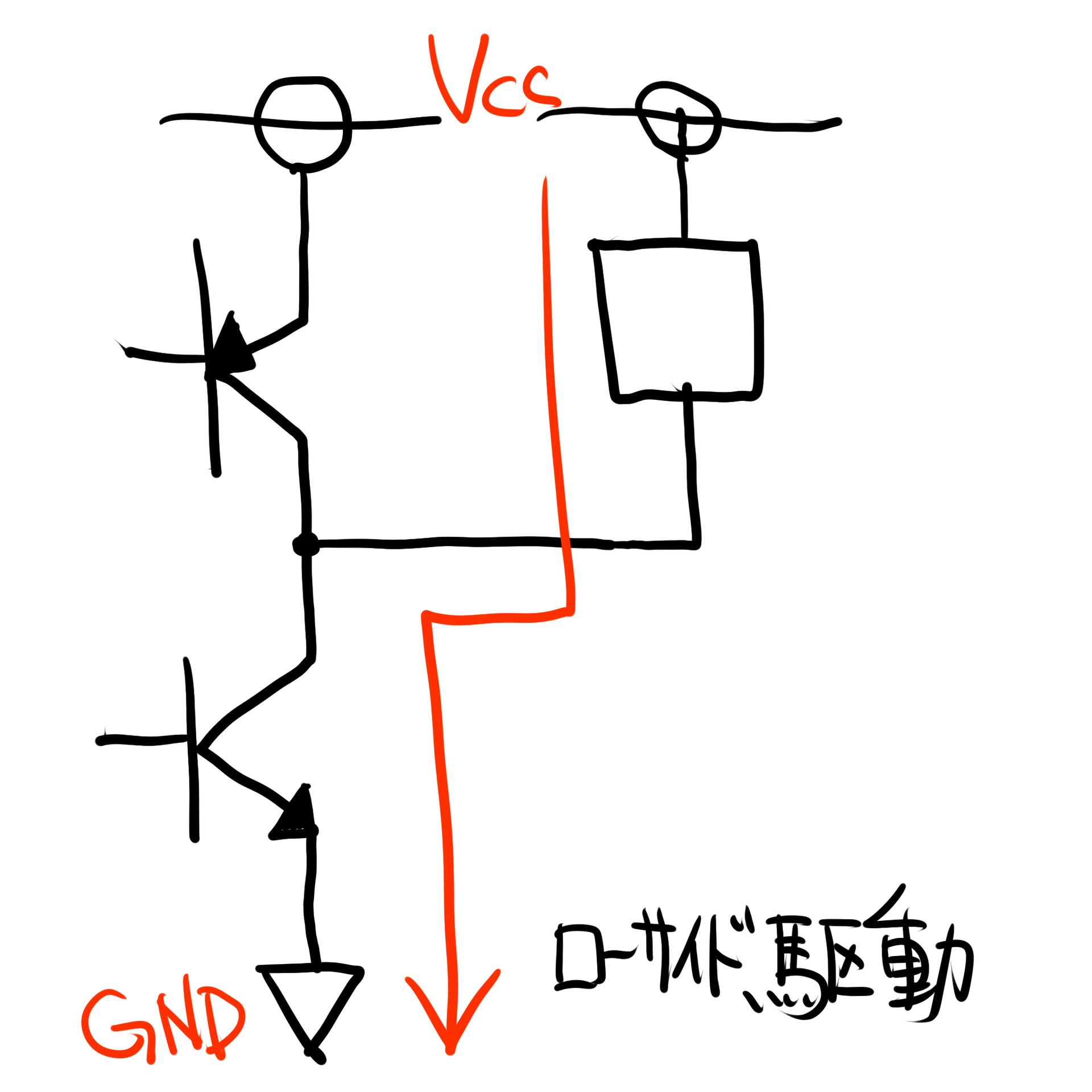

これを見ますとトランジスタが負荷より GND 側にありますよね。

これをローサイド駆動回路と言いまして、

電源のマイナス側をON/OFFする回路になります。

トランジスタの駆動方法でもっとも基本的な回路です。

これについてはもう大丈夫ですよね?

しかしもしかすると、皆さんのやりたいこととは逆じゃないでしょうか?

というのも、学校の理科の実験では電池のプラス側にスイッチ類を繋ぐことが多いのです。

なのでVcc側にトランジスタを入れてスイッチしたい衝動に駆られますよね。

そして十中八九動きません。それはなぜか考えていきましょう。

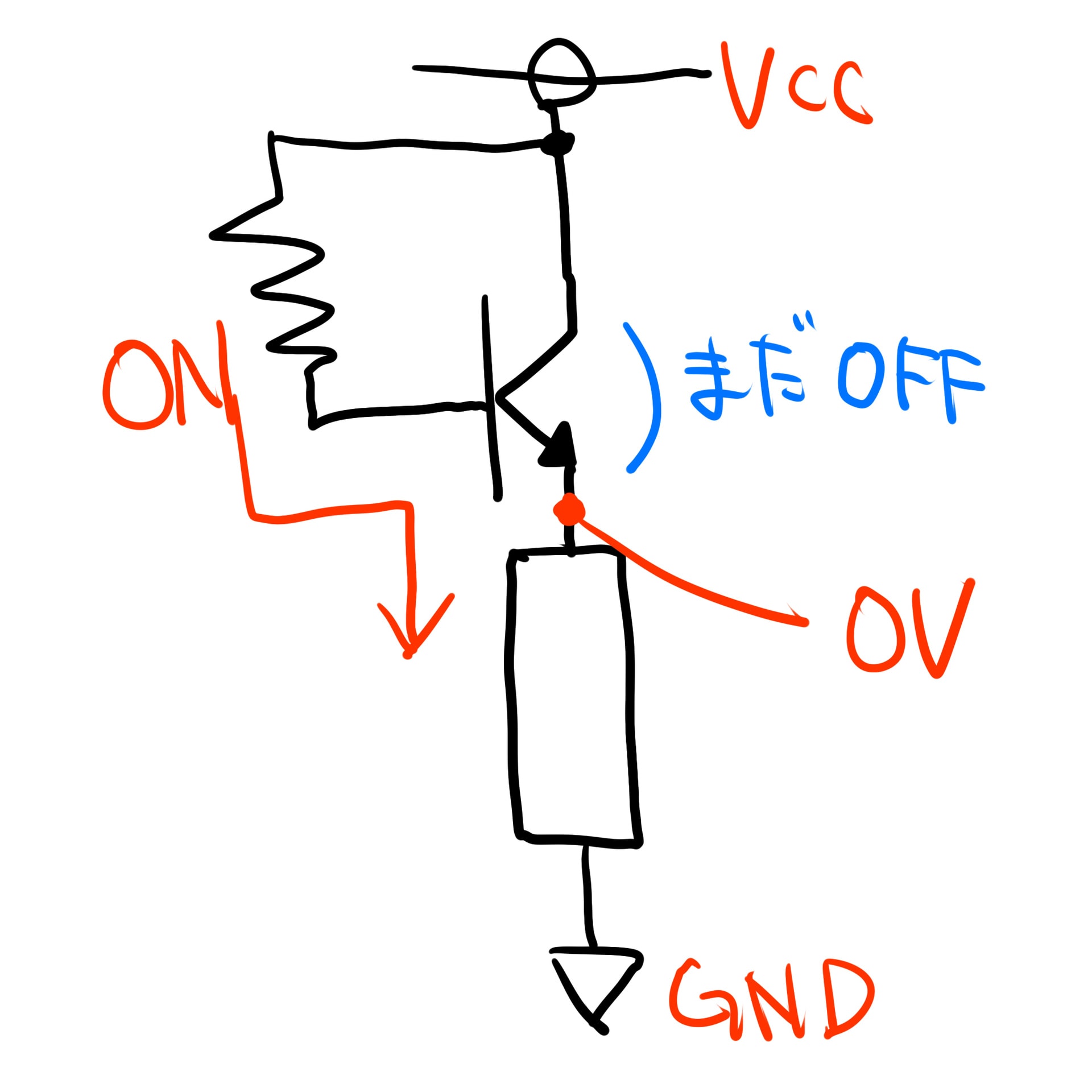

●維持できない。

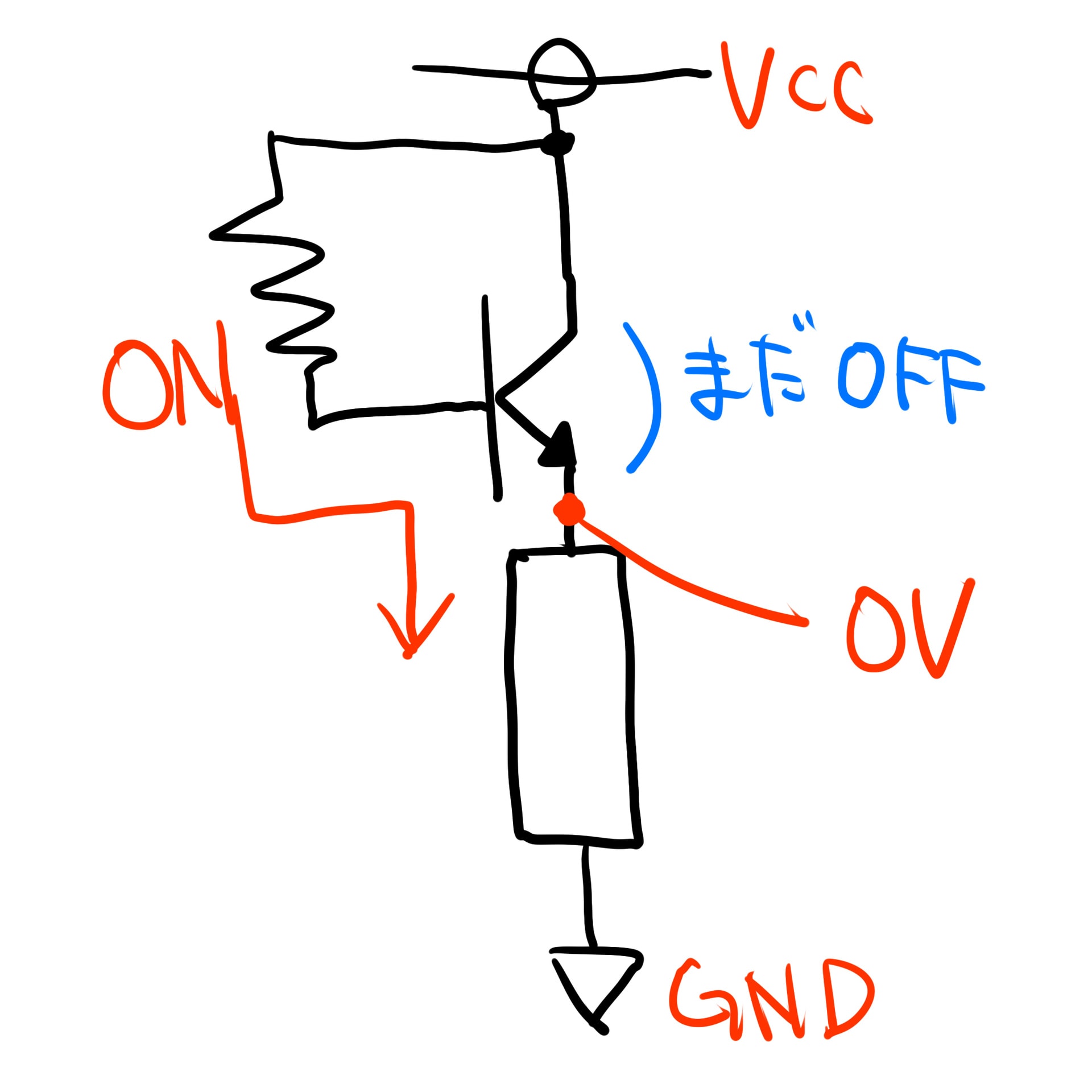

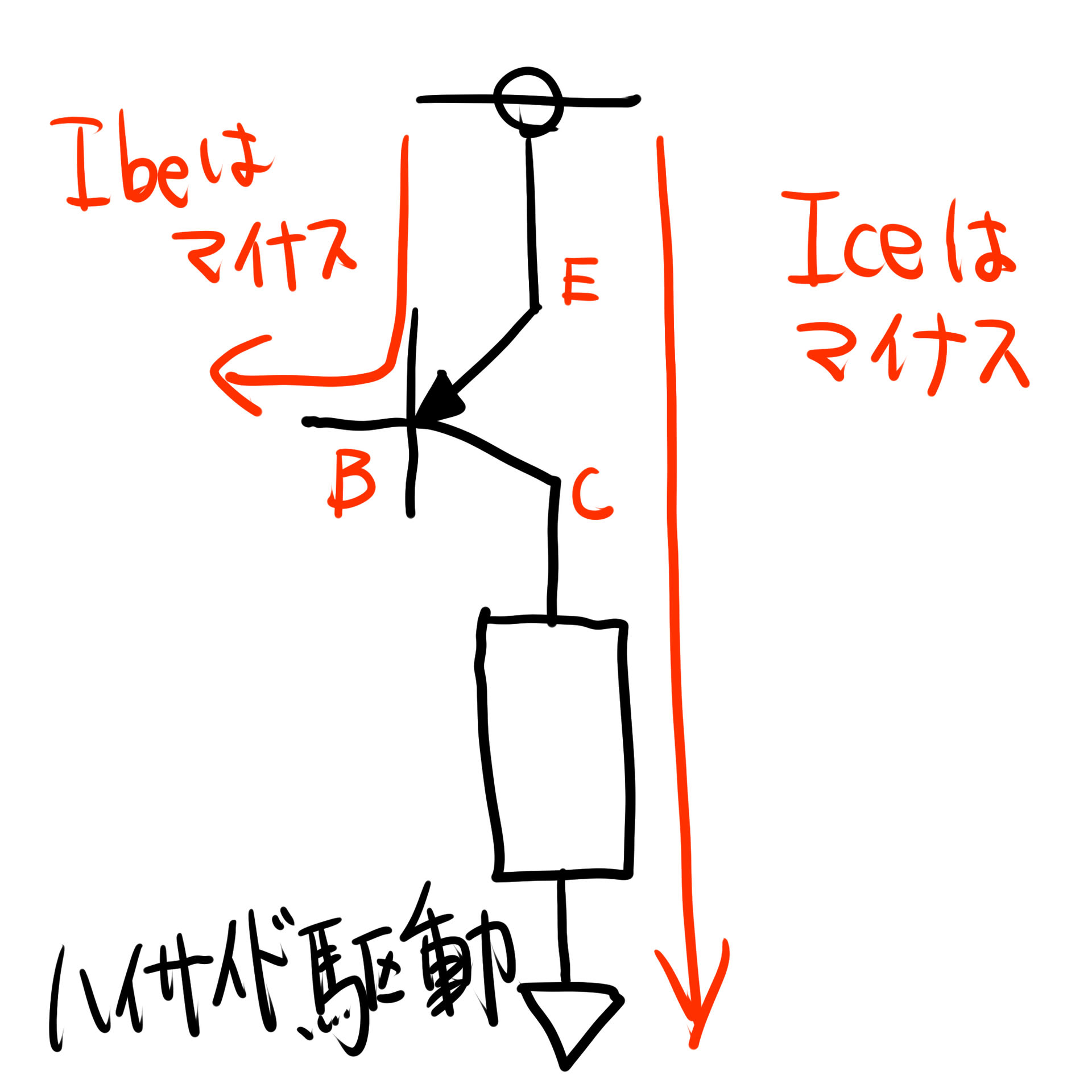

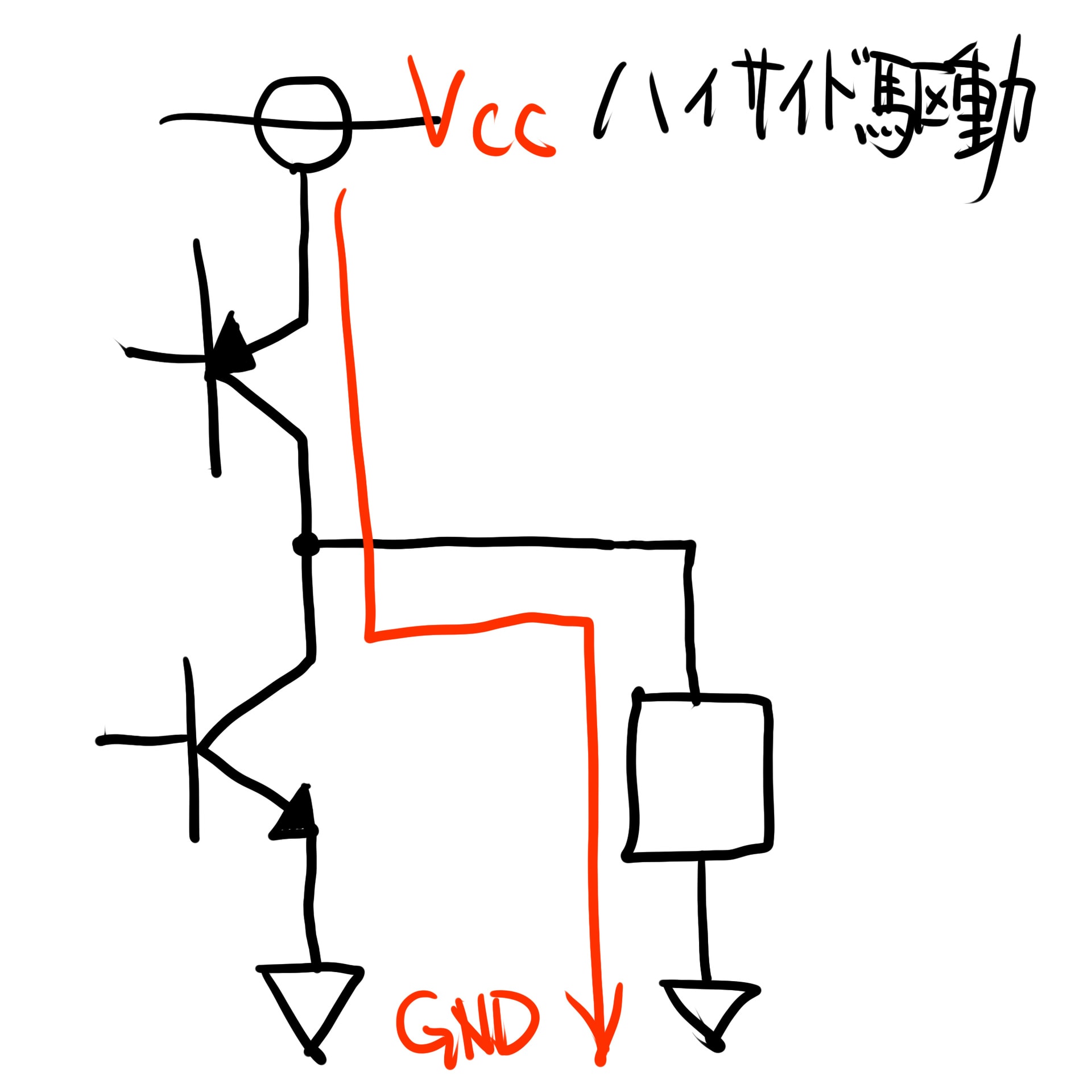

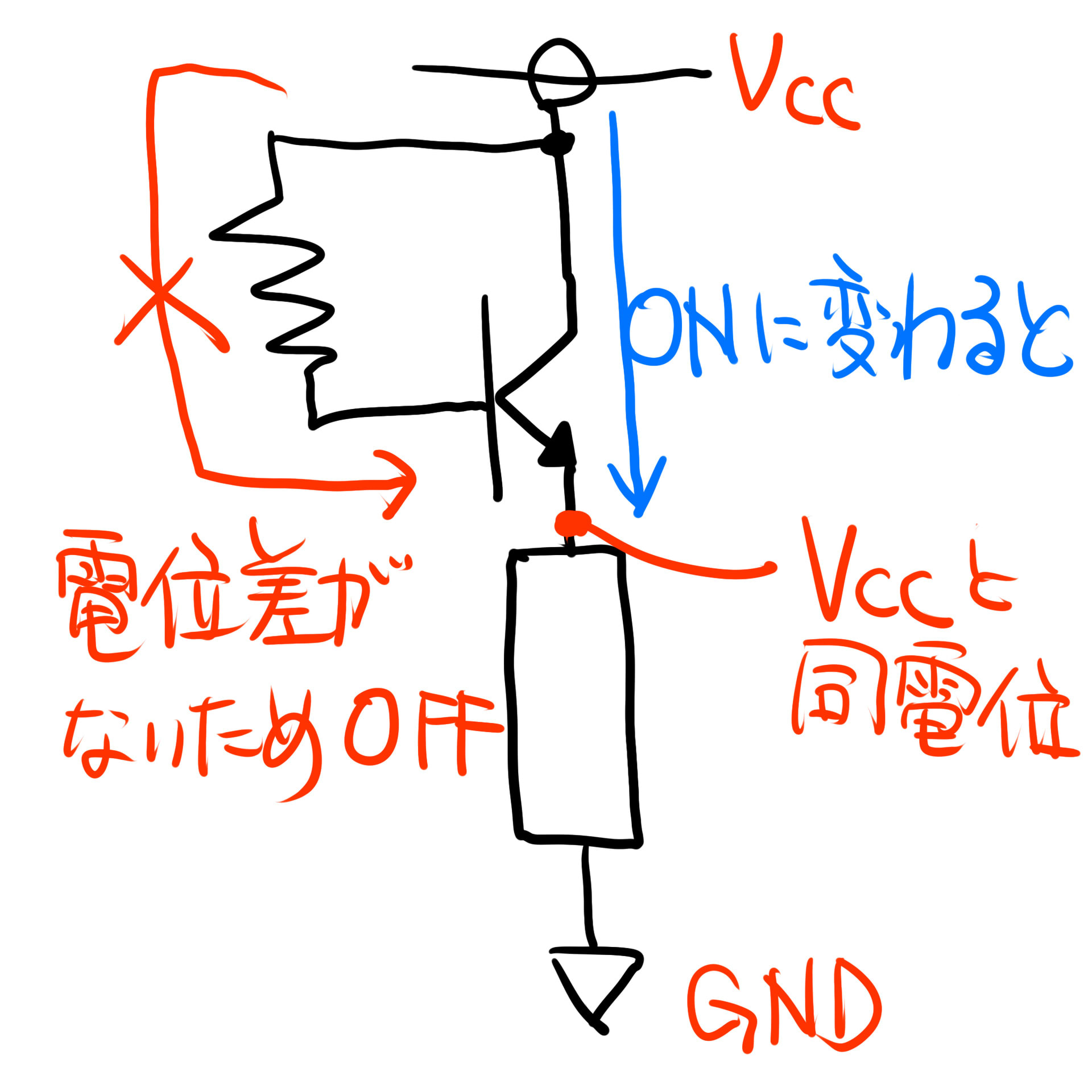

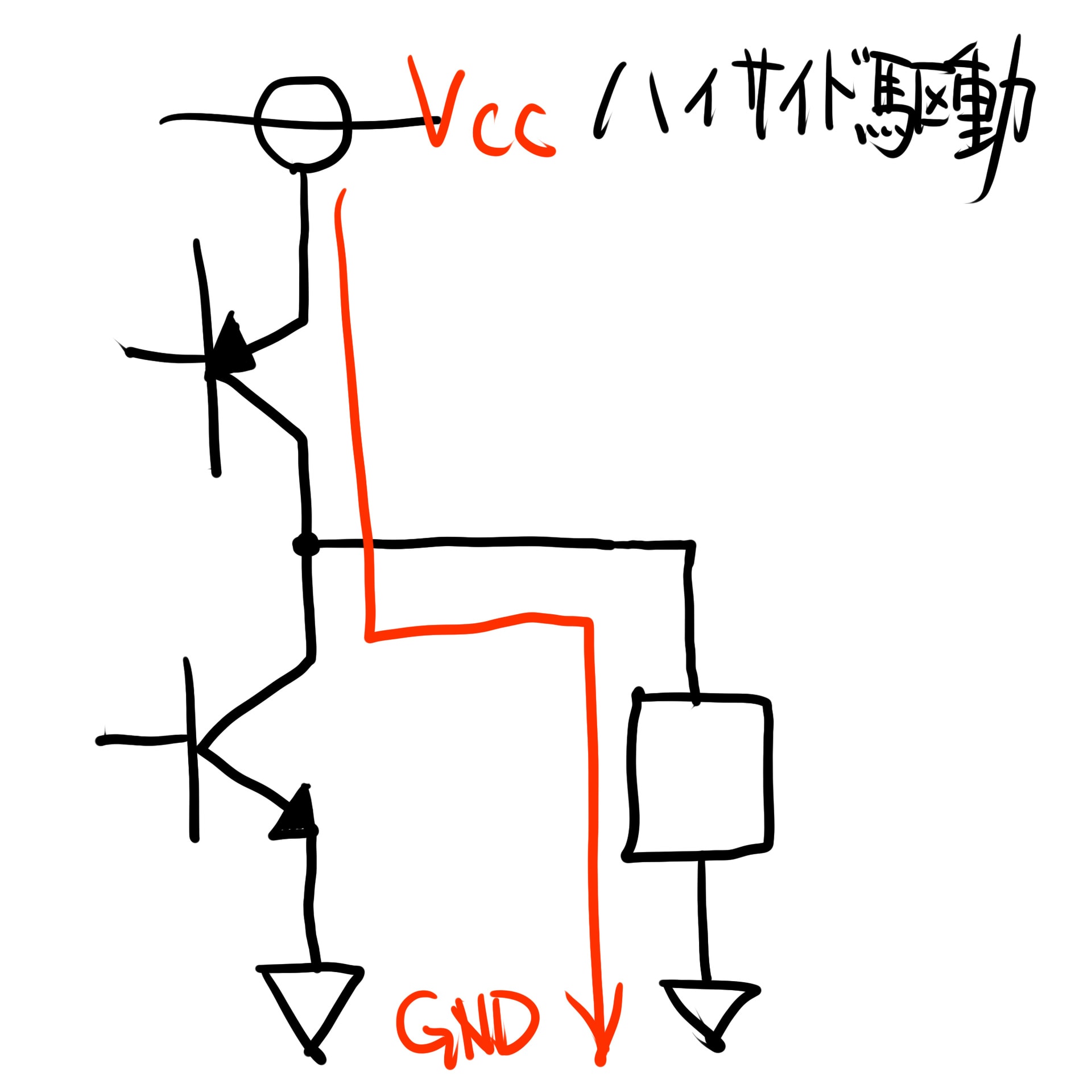

図はハイサイド駆動でトランジスタをONにするべく設定した状態です。

まずトランジスタがオフの状態からオンに変わるとき、

図のようにエミッタ電圧が 0V なのでベース-エミッタ電流が流れオンしますね。

ところがです。コレクタ-エミッタがオンになると

エミッタ電圧はトランジスタの失損を無視すると Vcc と同電位になってしまします。

そうすると、エミッタとベースに加わる電位も同じため

ベース-エミッタ間電流が維持できません。

トランジスタは当然オフしてしまいますね。

このためハイサイドでは安定した動作ができないのです。

●逆極性のトランジスタ登場。

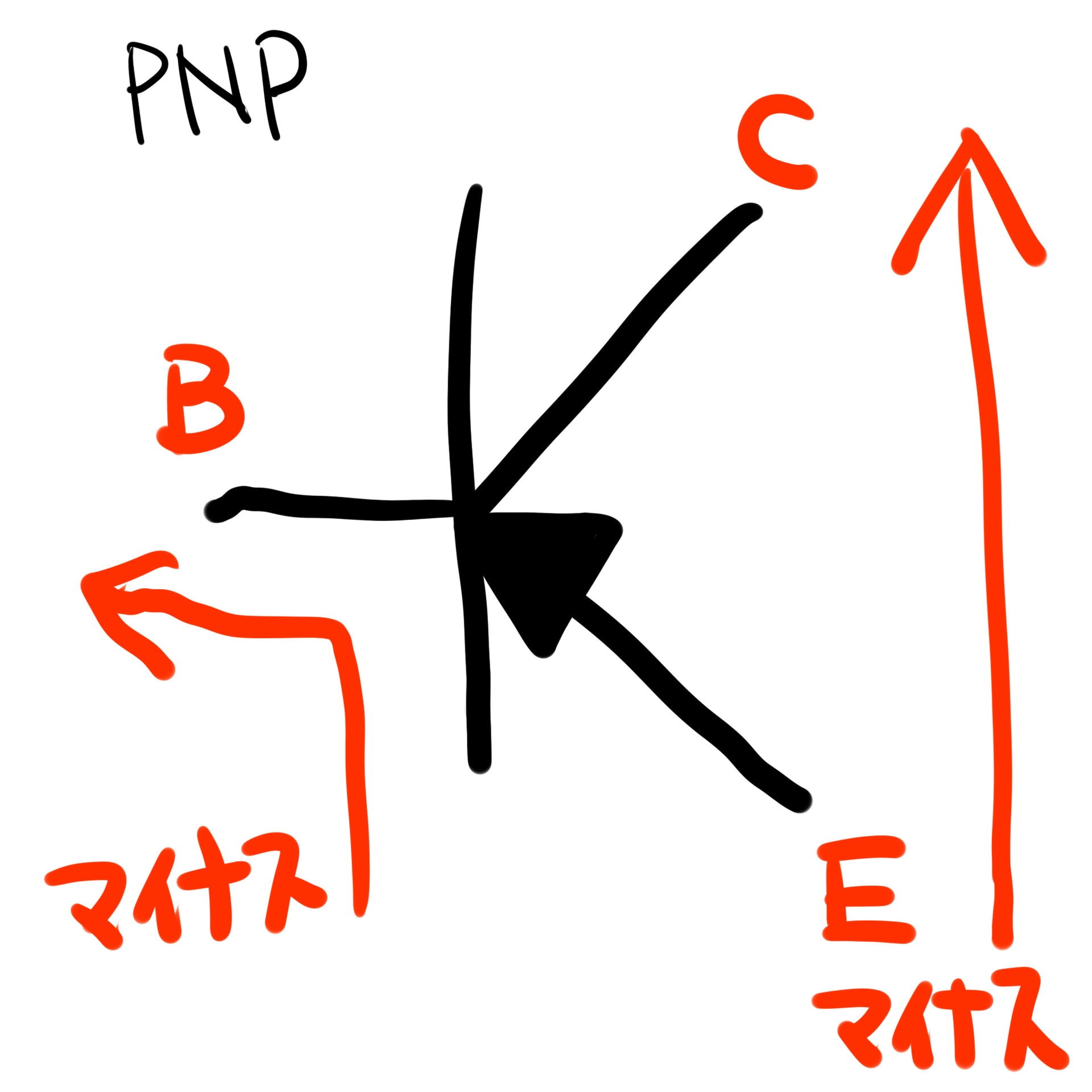

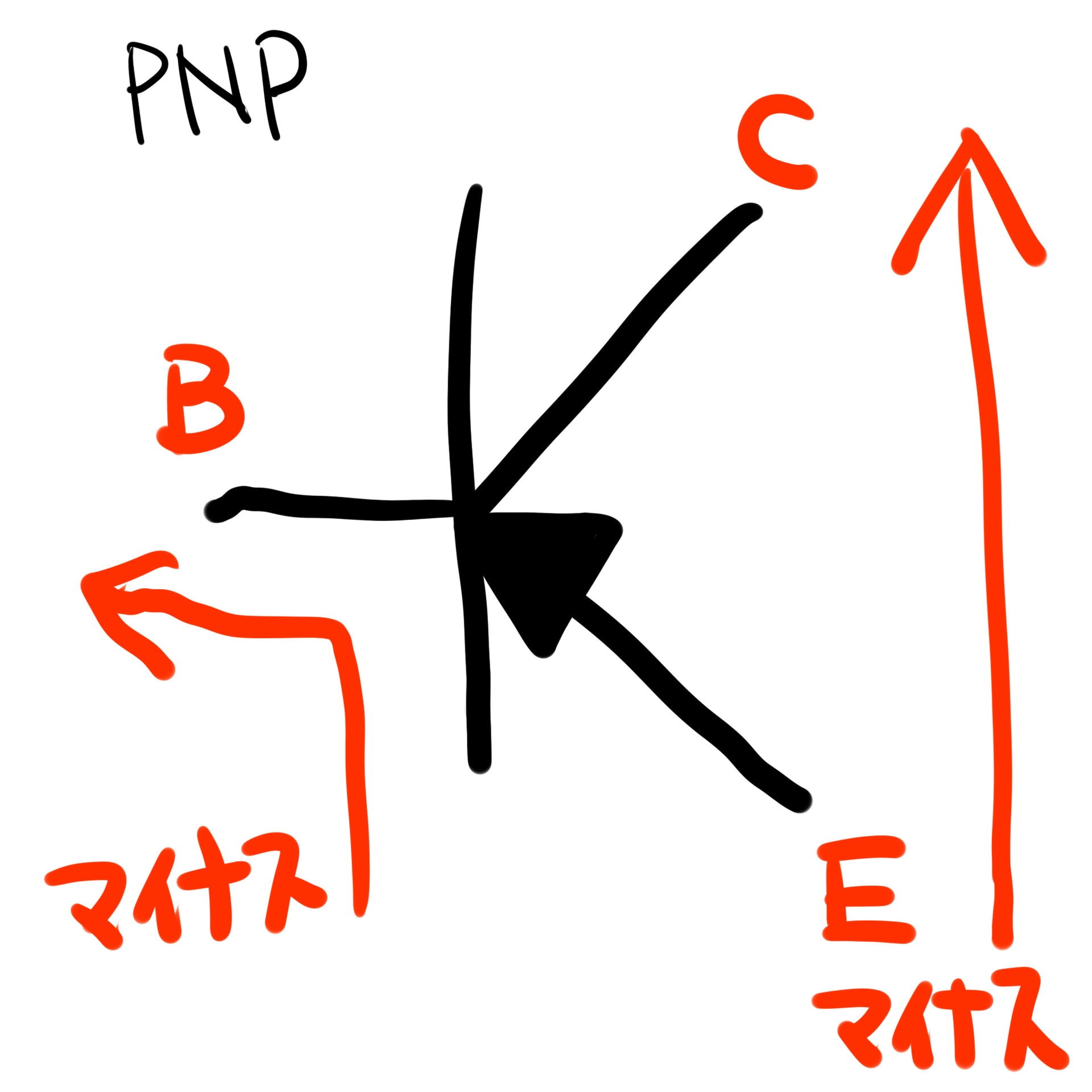

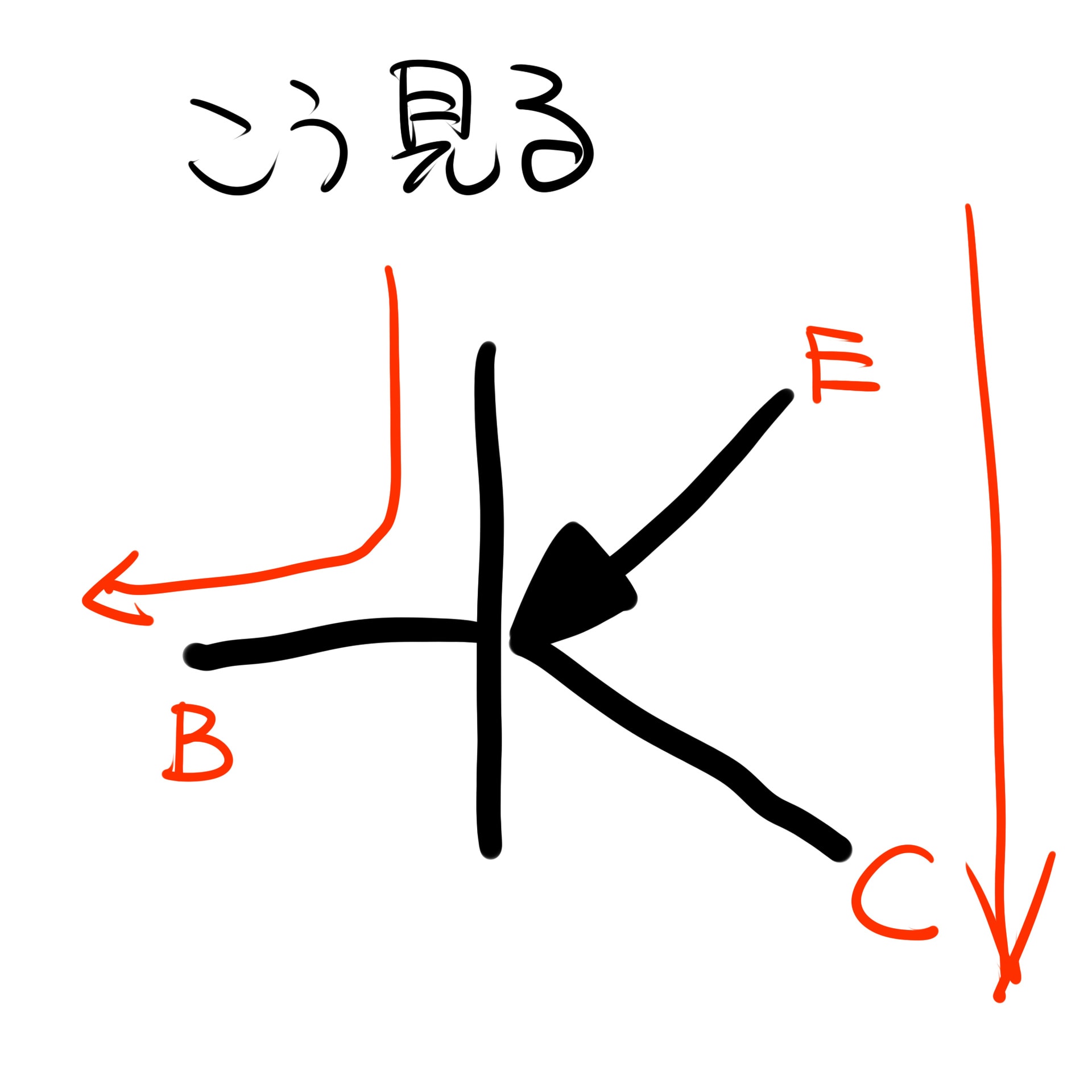

そこで出てくるのが逆極性のトランジスタ。

でもこれ、データシート読んでもベース-エミッタがマイナス電流だったりして

使い方わかりませんよね?

そう、ホントはこの様に配置して使う、ハイサイド駆動用のトランジスタだったのですね!

図のようにエミッタを Vcc 側に張り付けて使います。

そうするとベースの駆動極性も反転してしまいます。

すなわち、ベースの電位が Lo であればエミッタ-ベース間に

マイナスの電位が発生してコレクタ-エミッタがオンするわけです。

さぁ名前も憶えてしまいましょう。

ローサイド駆動用が NPNトランジスタ、ハイサイド駆動用が PNPトランジスタ です。

●組み合わせる。

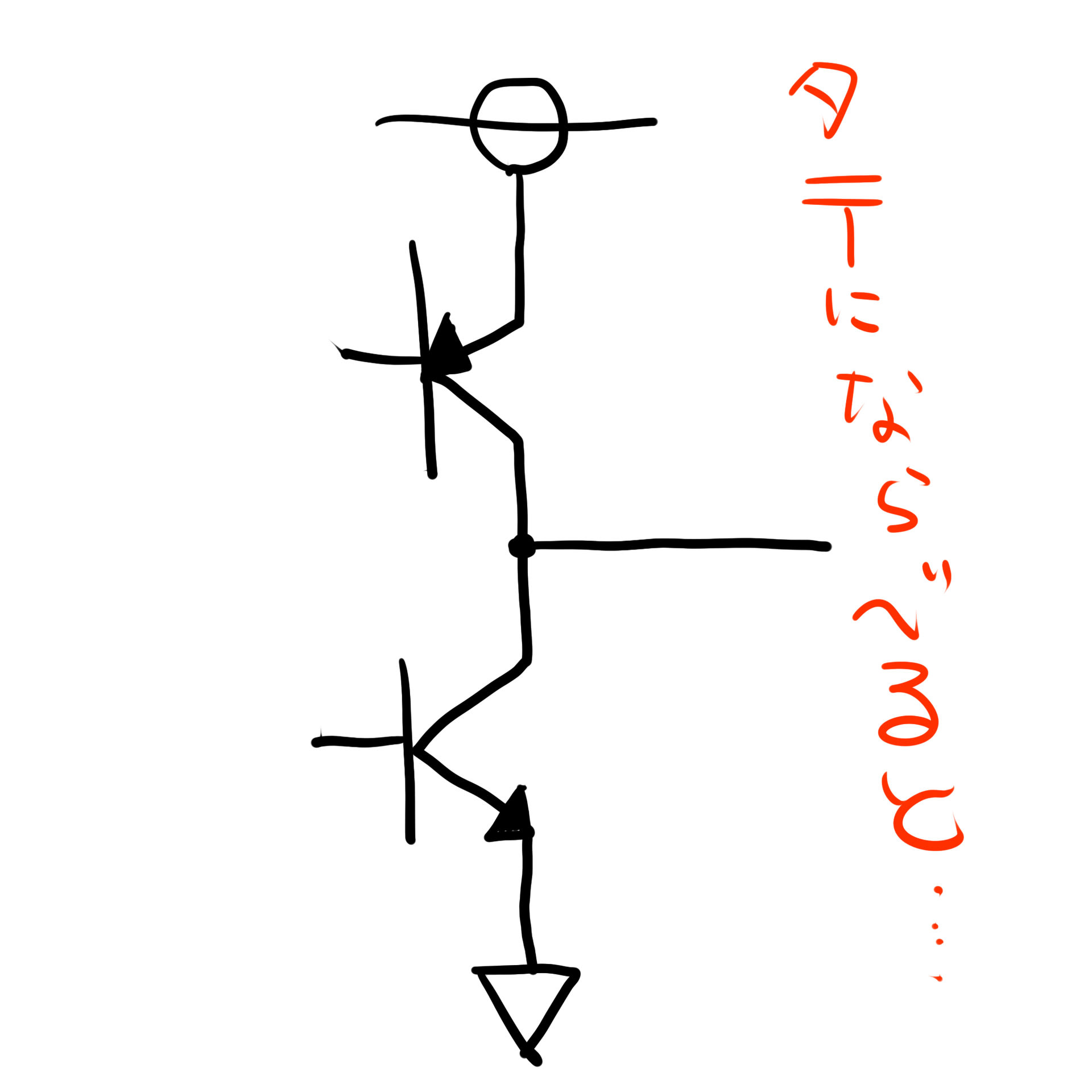

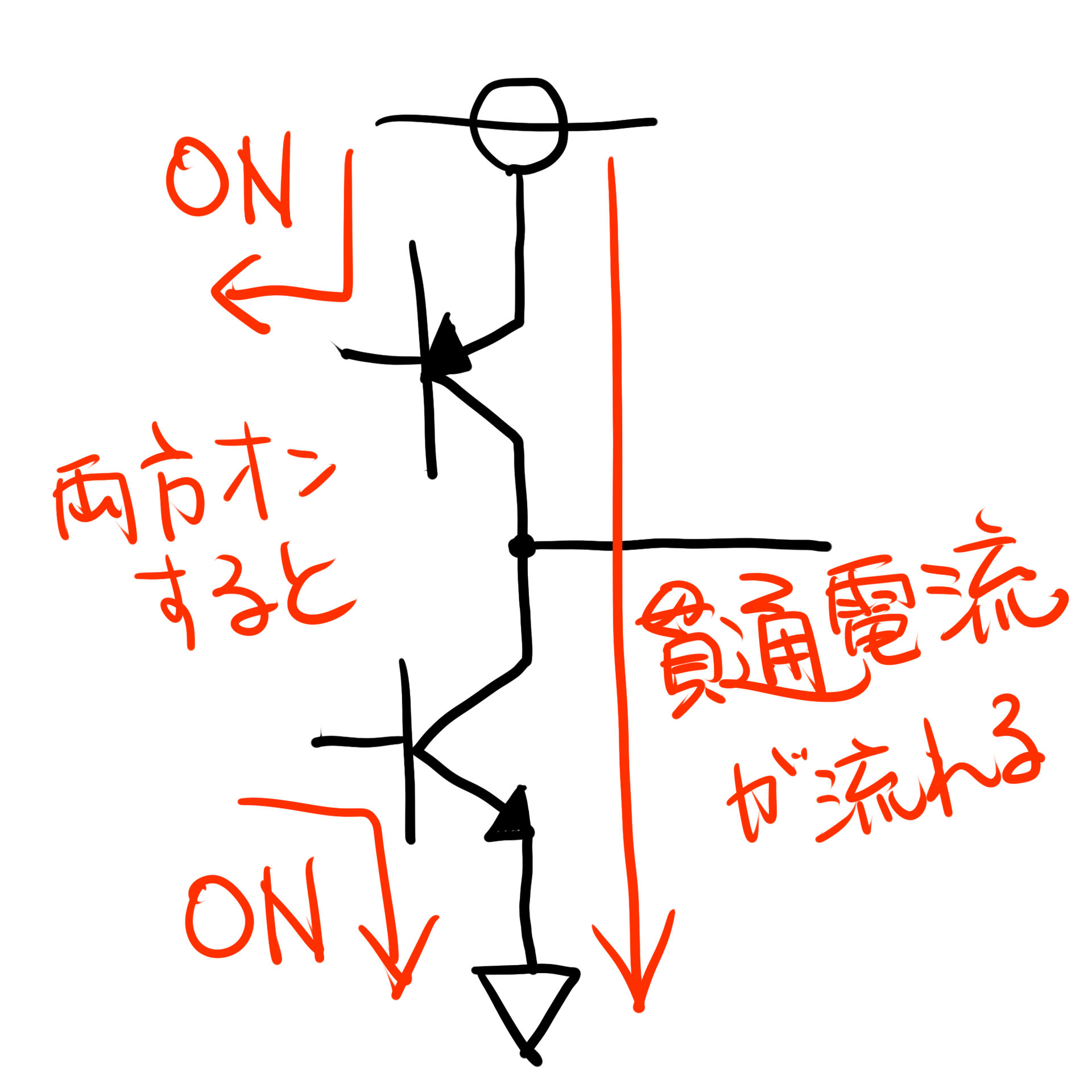

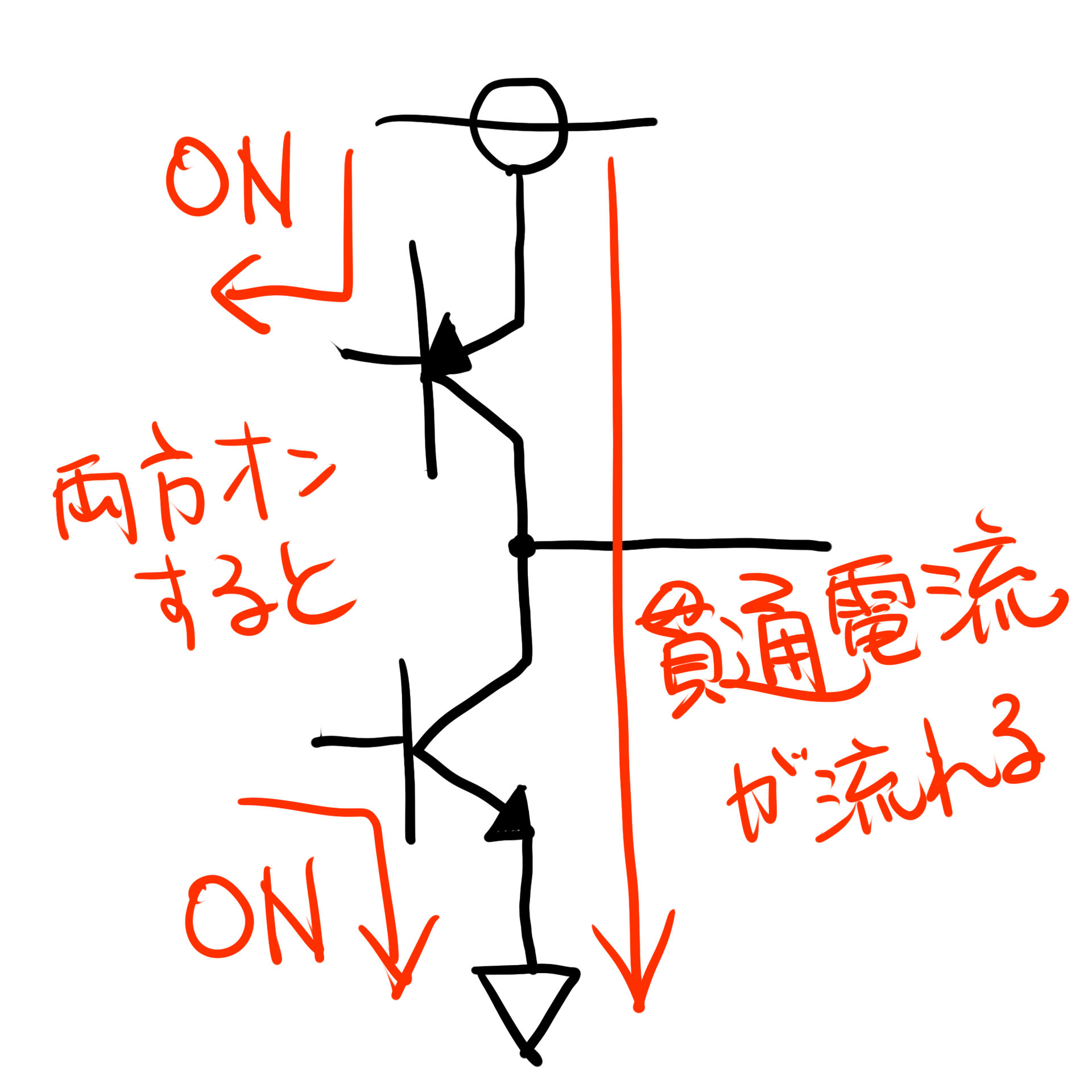

もし、ローサイド&ハイサイドを縦に並べてしまったらどうでしょう?

図のような駆動のどちらもできそうですよね?

これをハーフブリッジ回路と言い、

何を隠そうマイコンのIOピンはこの構成になっています。

正確には CMOS 構造と言い、

コンプリメンタリ(補足しあう的な意味で対照)な MOSFET でできています。

ただ、ディスクリートでこの回路を組むのは少し難しいです。

上下のトランジスタが両方オンしてしまうと電源がショートしてしまいますので

ベース駆動をちょっと工夫しないとなりません。

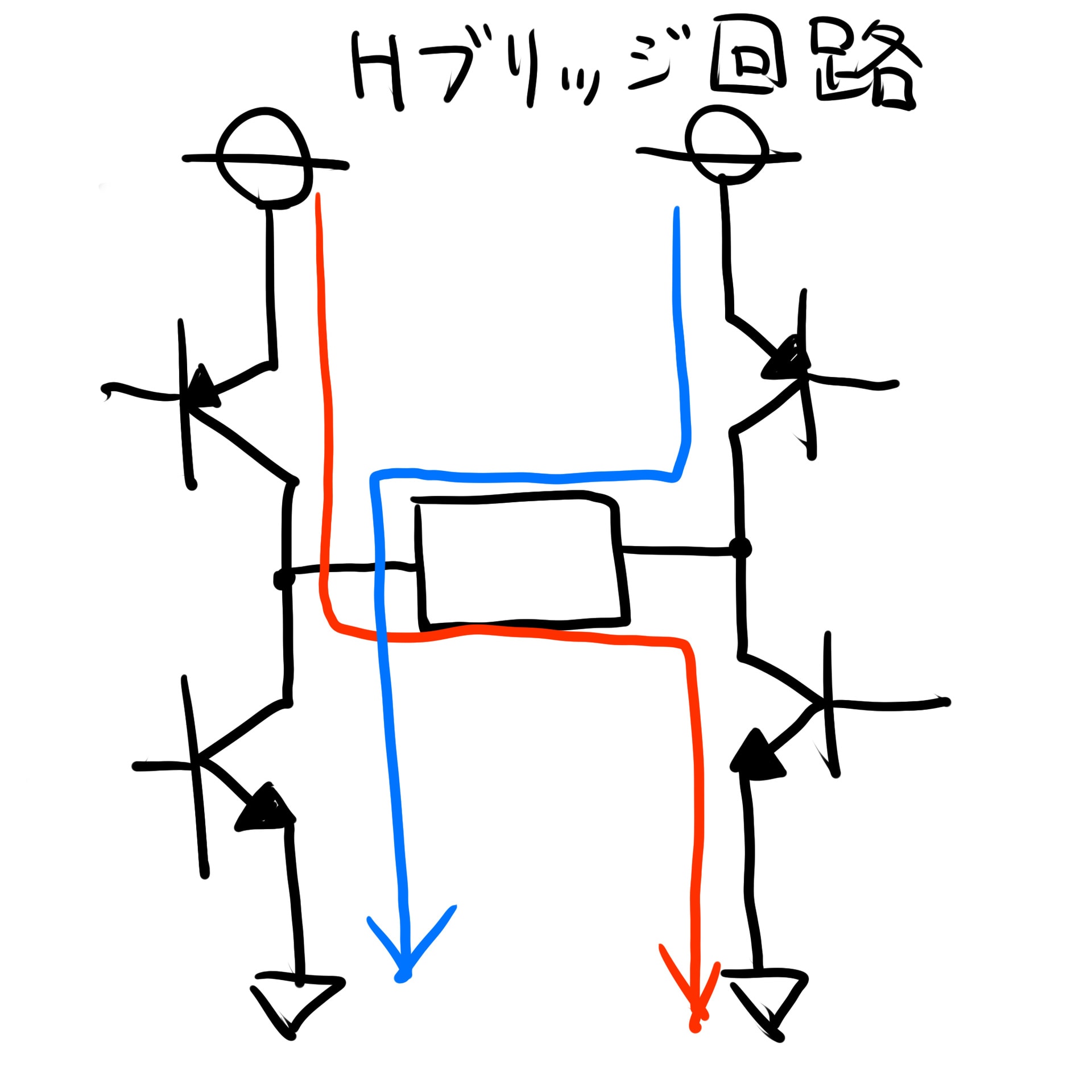

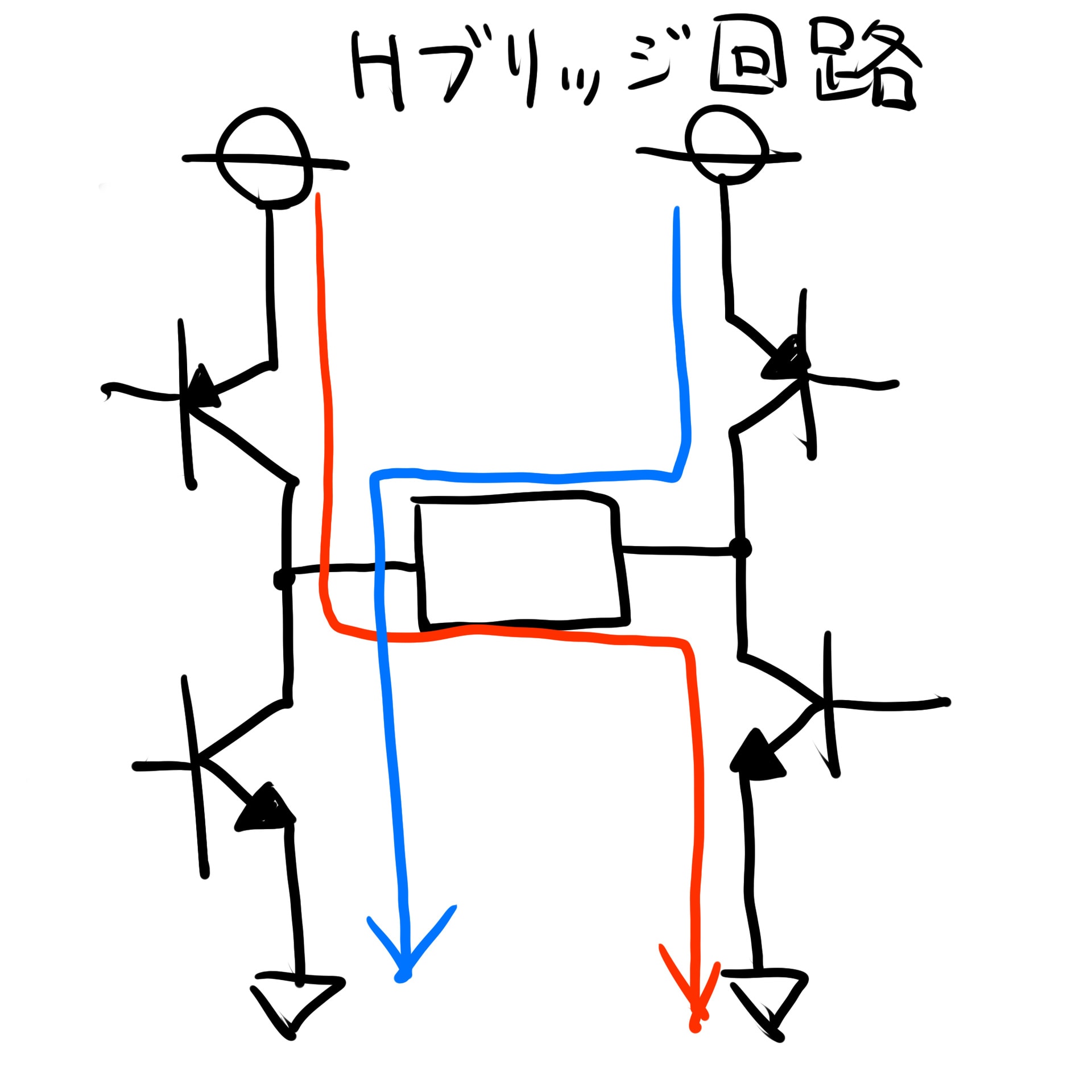

さらに組み合わせていくと、図の様な回路になります。

これがよく言われる Hブリッジ回路 というもので、DCモータの正転逆転に使います。

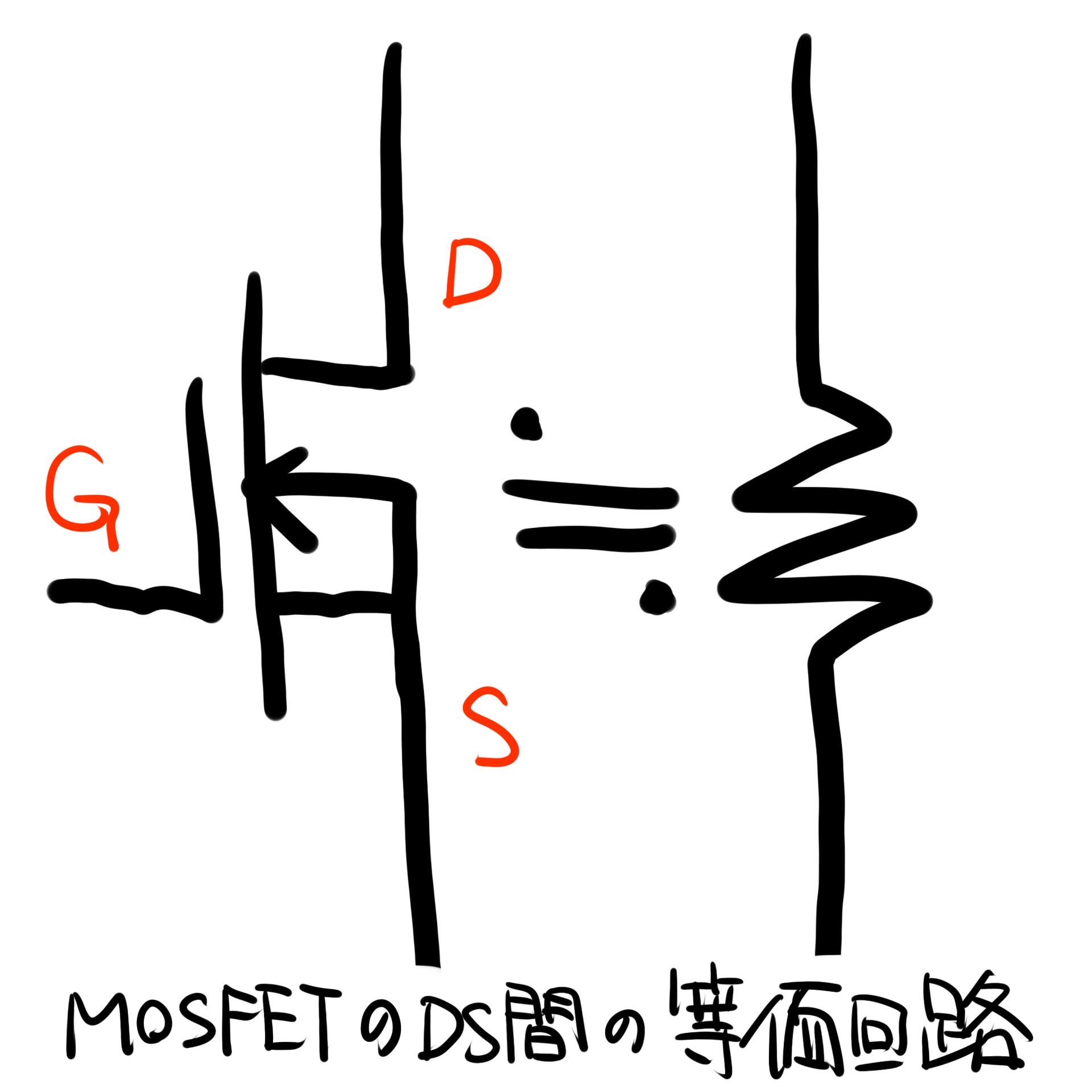

●MOSFETとの違い。

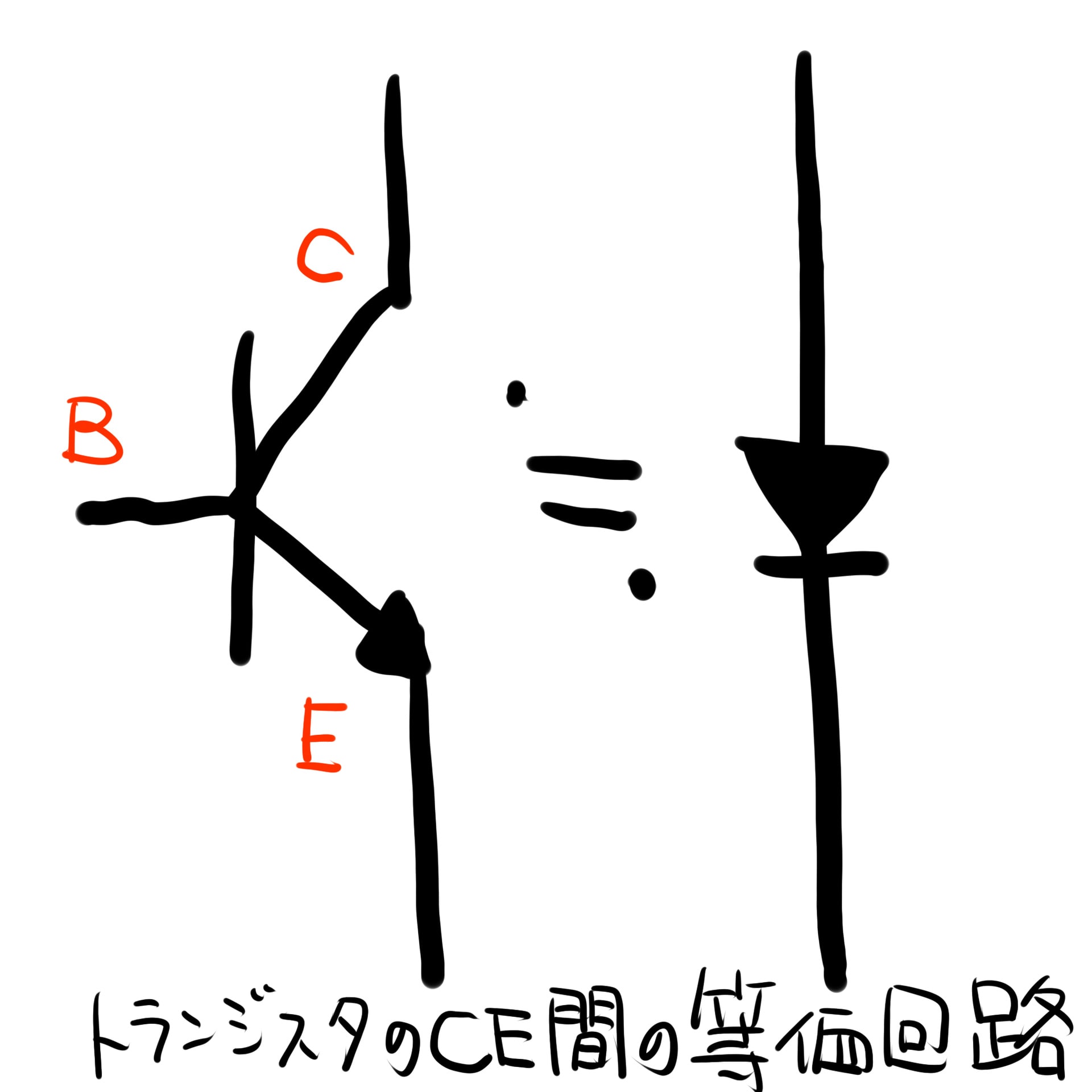

では、普通のトランジスタと MOSFET ではどう違うのでしょうか?

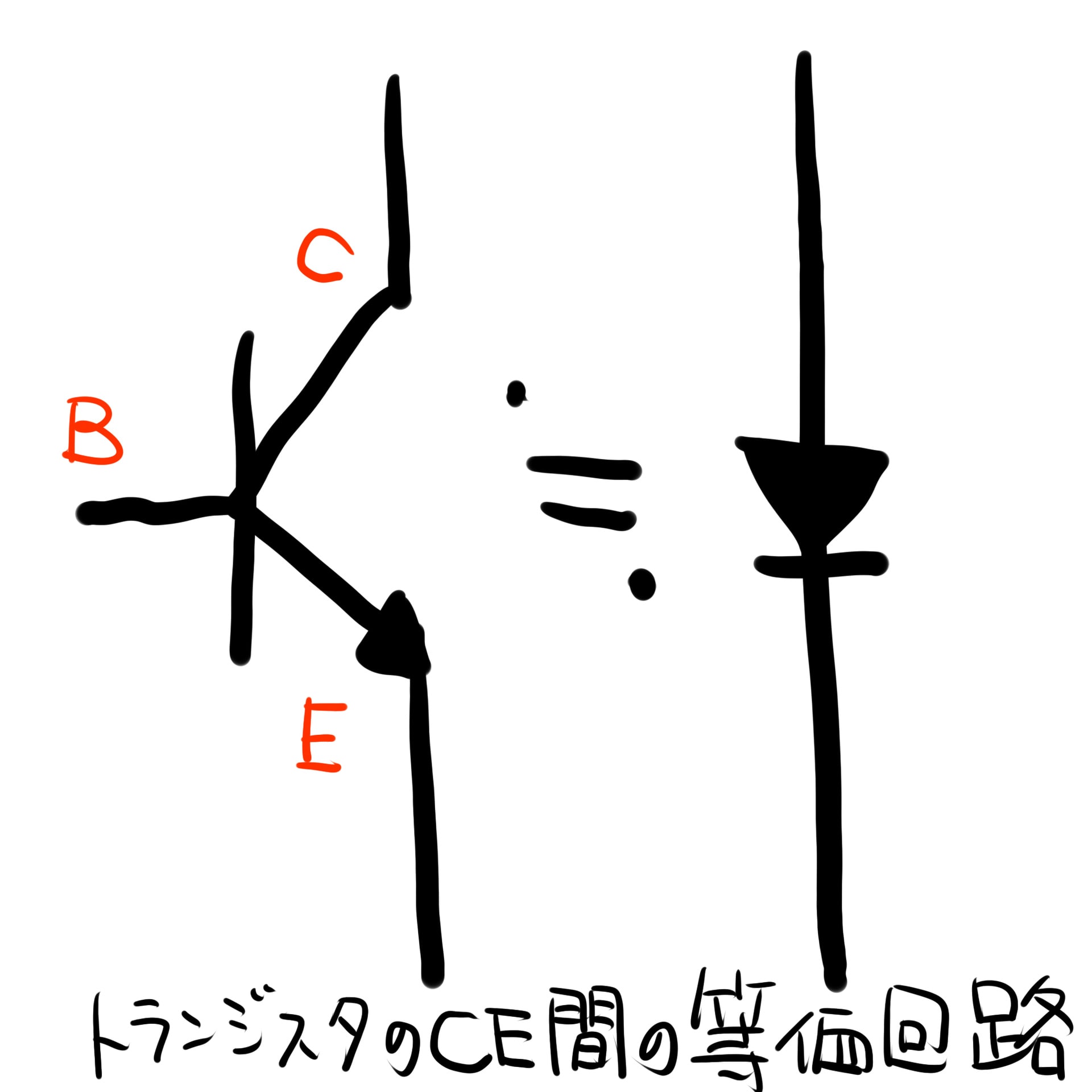

それは コレクタ-エミッタ間の等価回路です。

左図のトランジスタでは等価回路はダイオードです。

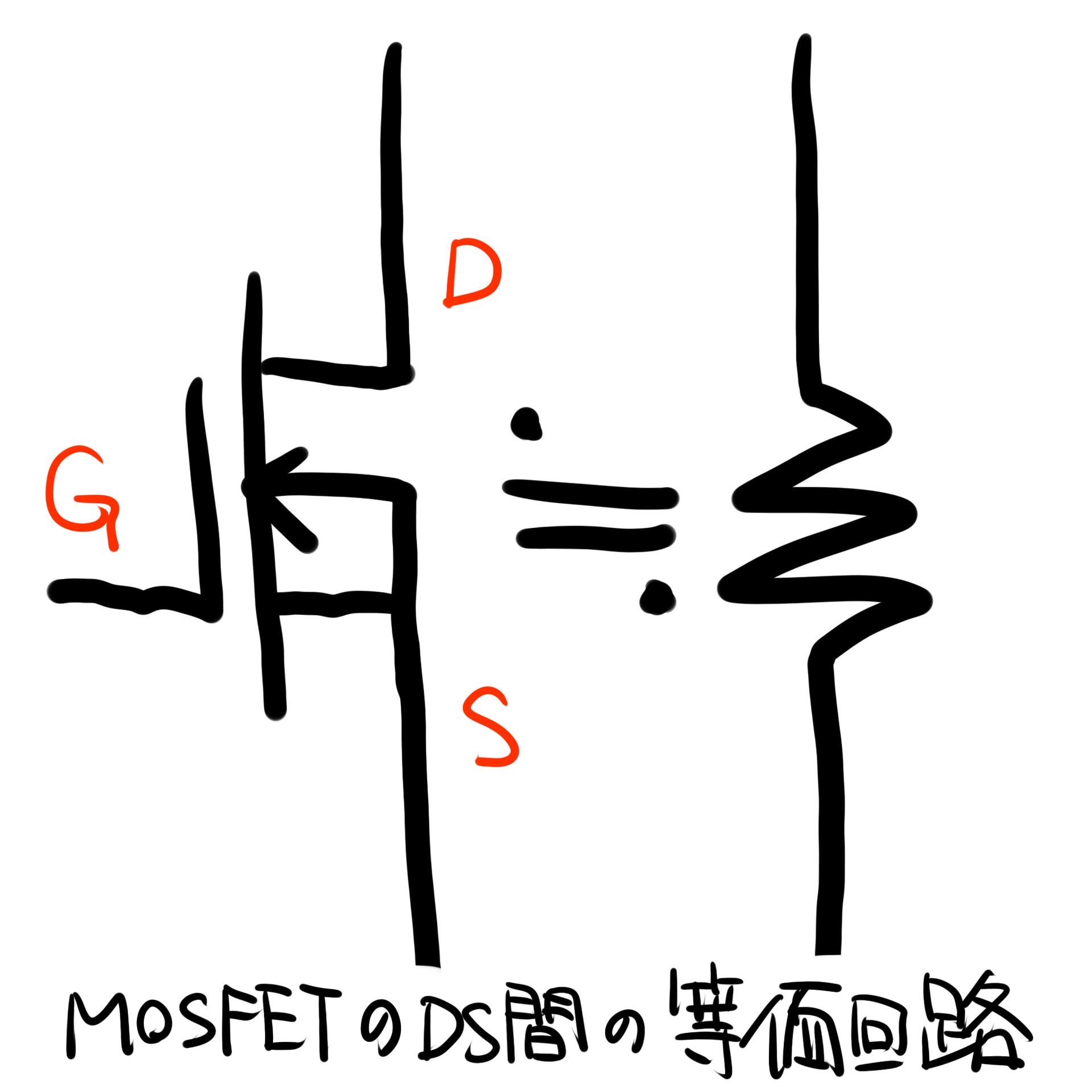

一方右図の MOSFET の方は抵抗になっています。

何が違うかというと等価回路による失損です。

これが結構大きくて、たとえばミニ四駆モータを駆動しようと思って

先ほどの Hブリッジ を組むと、等価ダイオードは2個直列に挟みます。

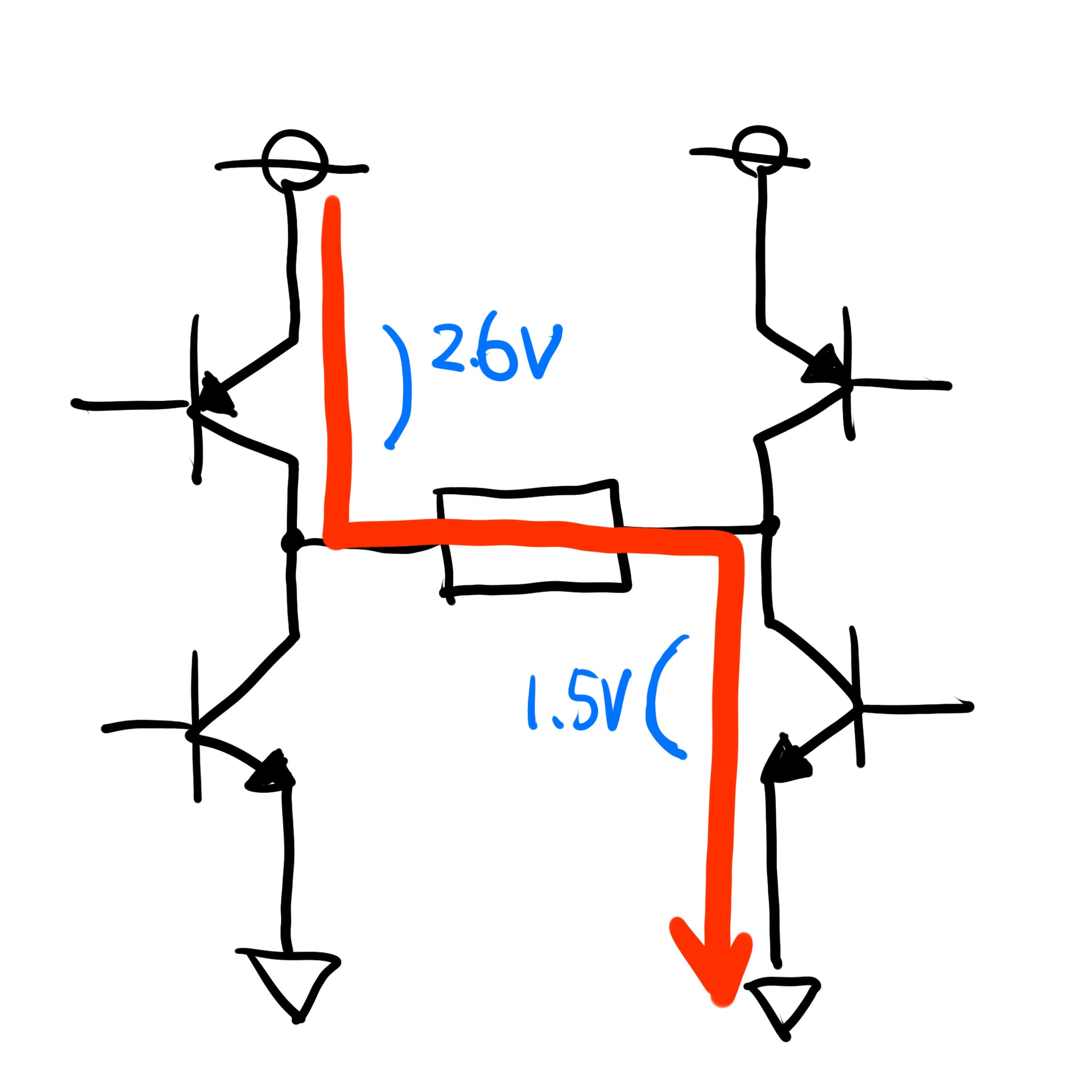

今回計算のため TOSHIBA TA8248K を取り上げてみます。

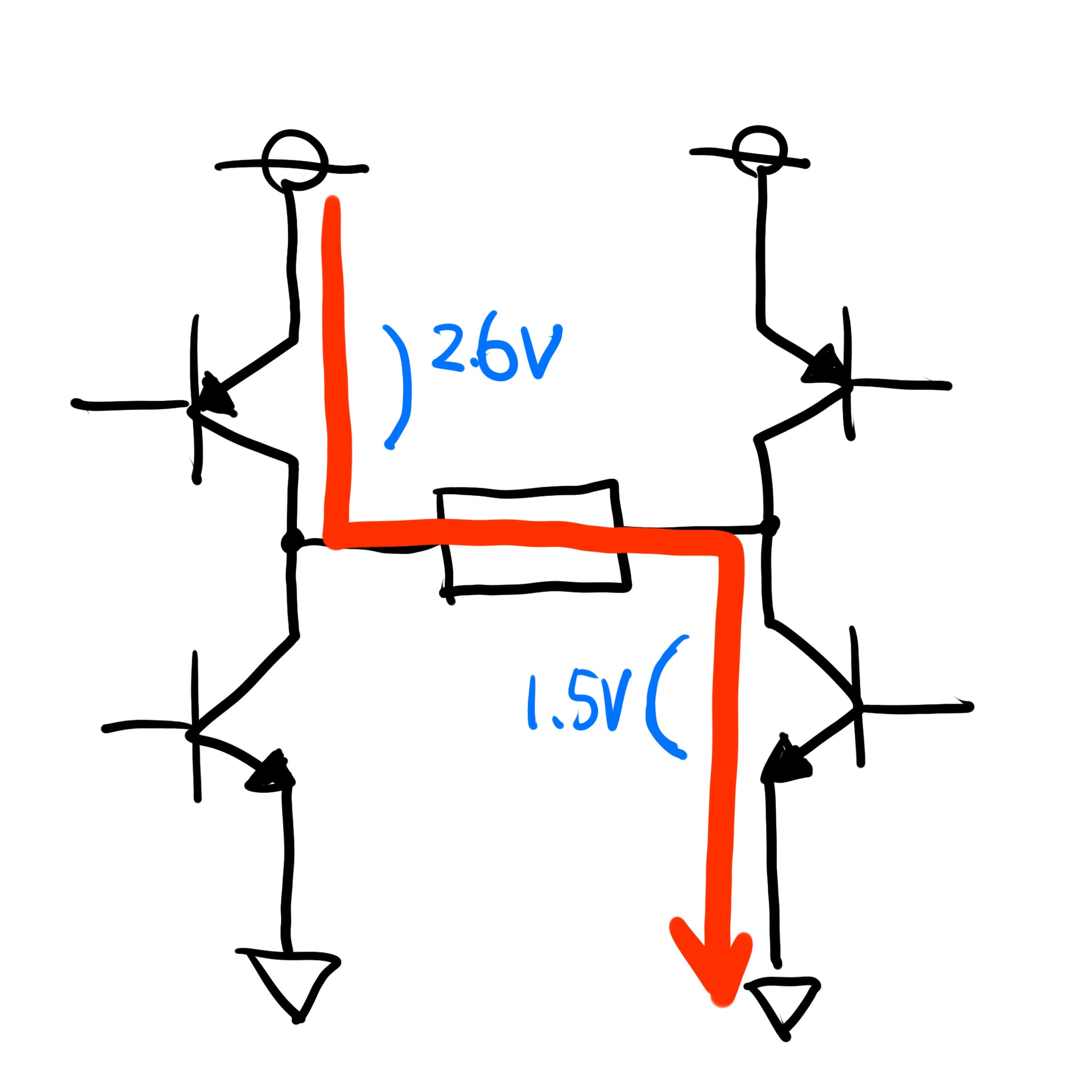

ダイオードはオン時の順方向電圧というのがあり、TA8248K では 1.2V~2.6V 程度です。

これは大電流を流そうとすると大きくなる傾向にあり、

仮に 2.6V で 1A の電流を流すと、1[A] x 2.6[V] = 2.6[W] の失損になります。

しかし図のように Hブリッジ ではトランジスタ2個を通します。

ミニ四駆モータの最大電流は 2A を超えますので 8.2W もの失損になります。

モータドライバが熱くなるのはこの理由です。

モータの回転軸をロックして使うのはよろしくないのが分かります。

また、低電圧付近では電圧の失損も無視できません。

図のように 4.1V も目減りするため高速回転できなくなります。

この順方向電圧ですが、小さくするのがとても難しいため別のアプローチをします。

そこで登場するのが MOSFETです。

これはコレクタ-エミッタ(ドレイン-ソース)間の等価回路が抵抗になっています。

こちらも同じように TOSHIBA TB6643KQ で計算してみます。

オン抵抗の項目は上下合算になっていますが 0.55Ω 程度です。

0.55[Ω] x 2[A] x 2[A] = 2.2[W]

電圧の目減り分も 1.1V 程度と大分少なくなってます。

最近は 0.1Ω 付近のディスクリート素子が増ました。

表面実装に至っては 0.1Ω 以下のものも出てきています。

このようにオン時の抵抗値を減らすと失損ももっと減らせるのでメーカの研究が進んでいます。

今回は脱初心者講座シリーズの第二回目ということで

トランジスタとMOSFETの極性と使い方について解説してみようと思います。

前回は トランジスタとMOSFETの駆動の仕方。 という回で、

ゲート&ベース側の動作に注目して解説しました。

今回はコレクタ-エミッタ&ドレイン-ソース側に注目して解説します。

第三回目はこちら トランジスタとMOSFETのゲート駆動とブリッジ回路。 です。

いよいよブリッジ回路まで解説します。

あくまでもヌキヲさん的解釈なので、嘘言ってるかもです。

間違ってたらそっと教えてあげてください。

●まず駆動してみる。

まず図を見てもらいます。前回と似たような図です。

これを見ますとトランジスタが負荷より GND 側にありますよね。

これをローサイド駆動回路と言いまして、

電源のマイナス側をON/OFFする回路になります。

トランジスタの駆動方法でもっとも基本的な回路です。

これについてはもう大丈夫ですよね?

しかしもしかすると、皆さんのやりたいこととは逆じゃないでしょうか?

というのも、学校の理科の実験では電池のプラス側にスイッチ類を繋ぐことが多いのです。

なのでVcc側にトランジスタを入れてスイッチしたい衝動に駆られますよね。

そして十中八九動きません。それはなぜか考えていきましょう。

●維持できない。

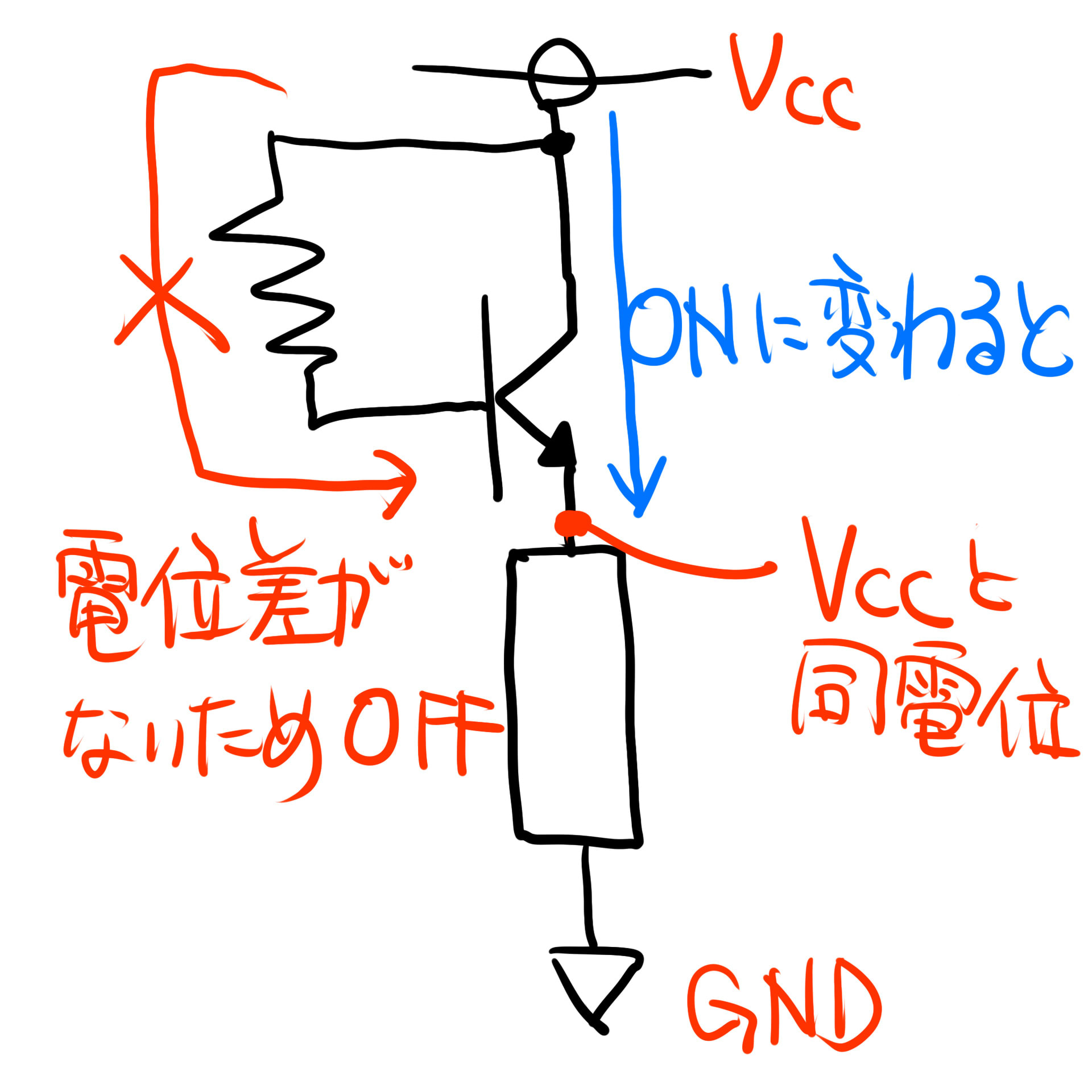

図はハイサイド駆動でトランジスタをONにするべく設定した状態です。

まずトランジスタがオフの状態からオンに変わるとき、

図のようにエミッタ電圧が 0V なのでベース-エミッタ電流が流れオンしますね。

ところがです。コレクタ-エミッタがオンになると

エミッタ電圧はトランジスタの失損を無視すると Vcc と同電位になってしまします。

そうすると、エミッタとベースに加わる電位も同じため

ベース-エミッタ間電流が維持できません。

トランジスタは当然オフしてしまいますね。

このためハイサイドでは安定した動作ができないのです。

●逆極性のトランジスタ登場。

そこで出てくるのが逆極性のトランジスタ。

でもこれ、データシート読んでもベース-エミッタがマイナス電流だったりして

使い方わかりませんよね?

そう、ホントはこの様に配置して使う、ハイサイド駆動用のトランジスタだったのですね!

図のようにエミッタを Vcc 側に張り付けて使います。

そうするとベースの駆動極性も反転してしまいます。

すなわち、ベースの電位が Lo であればエミッタ-ベース間に

マイナスの電位が発生してコレクタ-エミッタがオンするわけです。

さぁ名前も憶えてしまいましょう。

ローサイド駆動用が NPNトランジスタ、ハイサイド駆動用が PNPトランジスタ です。

●組み合わせる。

もし、ローサイド&ハイサイドを縦に並べてしまったらどうでしょう?

図のような駆動のどちらもできそうですよね?

これをハーフブリッジ回路と言い、

何を隠そうマイコンのIOピンはこの構成になっています。

正確には CMOS 構造と言い、

コンプリメンタリ(補足しあう的な意味で対照)な MOSFET でできています。

ただ、ディスクリートでこの回路を組むのは少し難しいです。

上下のトランジスタが両方オンしてしまうと電源がショートしてしまいますので

ベース駆動をちょっと工夫しないとなりません。

さらに組み合わせていくと、図の様な回路になります。

これがよく言われる Hブリッジ回路 というもので、DCモータの正転逆転に使います。

●MOSFETとの違い。

では、普通のトランジスタと MOSFET ではどう違うのでしょうか?

それは コレクタ-エミッタ間の等価回路です。

左図のトランジスタでは等価回路はダイオードです。

一方右図の MOSFET の方は抵抗になっています。

何が違うかというと等価回路による失損です。

これが結構大きくて、たとえばミニ四駆モータを駆動しようと思って

先ほどの Hブリッジ を組むと、等価ダイオードは2個直列に挟みます。

今回計算のため TOSHIBA TA8248K を取り上げてみます。

ダイオードはオン時の順方向電圧というのがあり、TA8248K では 1.2V~2.6V 程度です。

これは大電流を流そうとすると大きくなる傾向にあり、

仮に 2.6V で 1A の電流を流すと、1[A] x 2.6[V] = 2.6[W] の失損になります。

しかし図のように Hブリッジ ではトランジスタ2個を通します。

ミニ四駆モータの最大電流は 2A を超えますので 8.2W もの失損になります。

モータドライバが熱くなるのはこの理由です。

モータの回転軸をロックして使うのはよろしくないのが分かります。

また、低電圧付近では電圧の失損も無視できません。

図のように 4.1V も目減りするため高速回転できなくなります。

この順方向電圧ですが、小さくするのがとても難しいため別のアプローチをします。

そこで登場するのが MOSFETです。

これはコレクタ-エミッタ(ドレイン-ソース)間の等価回路が抵抗になっています。

こちらも同じように TOSHIBA TB6643KQ で計算してみます。

オン抵抗の項目は上下合算になっていますが 0.55Ω 程度です。

0.55[Ω] x 2[A] x 2[A] = 2.2[W]

電圧の目減り分も 1.1V 程度と大分少なくなってます。

最近は 0.1Ω 付近のディスクリート素子が増ました。

表面実装に至っては 0.1Ω 以下のものも出てきています。

このようにオン時の抵抗値を減らすと失損ももっと減らせるのでメーカの研究が進んでいます。

とっても解り易い説明を読ませていただき

「ハイサイドスイッチ」に関する

私のモヤモヤしていた謎が解け、

嬉しくなり

ついコメントさせていただきました。

ありがとうございました。

この記事は、永久保存版ですね。

電気回路の解説は大変でしょうが、

応援させていただきます!

反応をいただけるととても嬉しいです。

是非楽しいトランジスタ・電子回路ライフを送ってください。

私も、頑張って読みやすく理解しやすく、

ちょっとためになる記事を心がけて活動し続けていきたいと思います。