百寺巡礼第90番 法然院

念仏の原点に戻ろうとする寺のいま

哲学の道は、若い人たちに人気のある通りとしてよく知られている。この小道は、琵琶湖湖水に沿って、北は銀閣寺から南は熊野若王子神社までつづく。なぜ「哲学」なのかといえば、かって哲学者の西田幾太郎がこのあたりを散策して、思索にふけっていたからだという。たしかに散策には絶好の場所で、哲学者ならずとも、こんなふうに天気のいい日に歩くと、なにかアイデアがえられるような気がする。京都の中心部からわずかに離れただけなのに、山里にきたような感じがする。もし、今度京都に住むとしたら、やはりこの東山山麓に沿った一角だろうな、と思うほどである(五木寛之著「百寺巡礼」第九巻京都Ⅱより)

鎌倉時代の初め、専修念佛の元祖法然房源空上人は、鹿ヶ谷の草庵で弟子の安楽・住蓮とともに、念佛三昧の別行を修し、六時礼讃を唱えられた。建永元年(1206)、後鳥羽上皇の熊野臨幸の留守中に、院の女房松虫・鈴虫が安楽・住蓮を慕って出家し上皇の逆鱗に触れるという事件が生じ、法然上人は讃岐国へ流罪、安楽・住蓮は死罪となり、その後草庵は久しく荒廃することとなった。江戸時代初期の延宝8年(1680)、知恩院第三十八世萬無和尚は、元祖法然上人ゆかりの地に念佛道場を建立することを発願し、弟子の忍澂和尚によって、現在の伽藍の基礎が築かれた。

浄土宗内の独立した一本山であったが、昭和28年(1953)に浄土宗より独立し、単立宗教法人となり現在に至っている。通常伽藍内は非公開であるが、毎年、4月1日から7日までと11月1日から7日までの年2回、伽藍内部の一般公開を行っている。

参拝日 令和5年(2023) 2月16日(木)天候曇り

所在地 京都府京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町30 山 号 善気山 本山獅子谷 院 号 法然院 宗 旨 浄土宗 宗 派 単立 本 尊 阿弥陀如来 創建年 鎌倉時代初期 開 山 法然 中興年 江戸時代初期 中 興 萬無 忍澂 正式名 善気山 法然院 萬無教寺 別 称 本山獅子谷 法然院 文化財 方丈障壁画(国重要文化財)

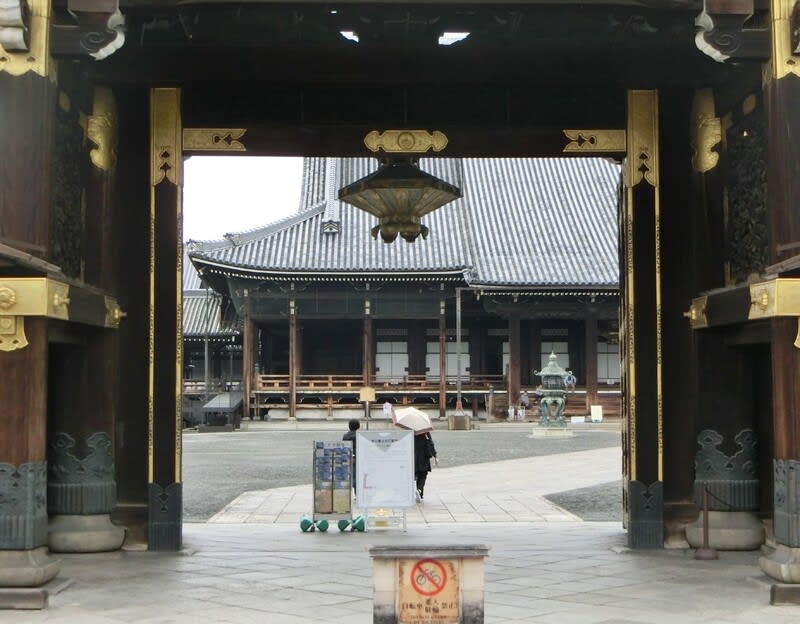

法然院の入り口。

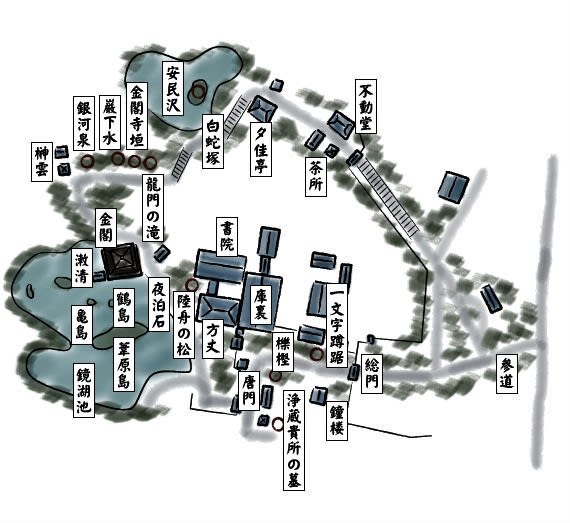

境内図 (法然院HPより)

法然院の参道。 正面に山門。 この参道は心地よい風情がある。

山門。 左端の石碑は「不許葷辛酒肉入山門」(くんしんしゅにく、山門に入るを許さず)と彫られている。「ニラやニンニクといった臭く辛い野菜や肉など生ぐさものを食べたもの、酒を飲んだものは、山門に入るべからず」という意味。

法然院山門。参道側から。

山門。 茅葺の数寄屋造りの門。屋根にはみどりの苔が付き、昨日の京都地方は小雪が舞い、うっすらと残った白い雪が風情をつくっている。正面より境内のなかから見た方が風情がある。

山門は明治20年(1887)に焼失、昭和に入り倒木にあたり倒壊。現在の山門はその後復元されたもの。

山門から境内を見る。山門までは石段を数段上がり、山門から数段下がり境内に進む。

白砂壇。 山門の石段を下り左右に白い盛り砂がある。元は池が無く5つの白砂壇が盛られていたが、放生池を造ることによって、2つの白砂壇が残ったとされる。砂壇は水を表し、季節ごと様々な文様が描かれる。砂壇の間を通ることは、心身を清めて浄域に入ることを意味している。

山門と白砂壇。

講堂。 元禄7年(1694)の建立時は大浴室であった。昭和52年(1977)に内部を改装し、現在は講堂として、講演会、個展、コンサートなどに利用。

本堂前の石段の上にある石の祠には、地蔵菩薩像が祀られている。江戸時代の元禄3年(1690)に法然寺の中興忍澂の作になる。

庭園は、知泉座観式庭園として、縁側に座って見るように作られている。放生池と名が付く池は、「心」の文字の形で、小さな橋が架かる。堂宇から橋の手前が現世で、橋の向こうは来世で極楽浄土を現している。

木々が鬱蒼とした境内。

本堂。 延宝9年(1681)に客殿造りの堂宇が完成。貞享5年(1688)に再建され、その際に仏殿と拝殿を別に設けた。堂内には本尊となる阿弥陀如来坐像のほかに観音、至誠の両菩薩像、法然上人立像、萬無和尚坐像を安置している。

本堂向拝殿。

本堂の玄関。

本堂玄関の内部。 この寺で内部はここまでしか見られない。

経堂。 元文2年(1737)の建立。中央に釈迦如来像。両脇に毘沙門天像と韋駄天像を安置。

多宝塔。 大正10年(1921)に建てられた。南北朝時代の中元3年(1386)に聖圓阿が引接寺に立てた萬霊塔を模倣拡大したもの。台座の方に何かの文様が刻まれている。

法然人の境内から見た京都市街。 正面の小高い森が吉田山。

境内の様子。

帰り際に山門から参道を見る。

安楽寺。 法然院の近くの寺で非公開だが、さつきの名所として名高く、時期になれば公開されるようだ。

霊鑑寺。 法然院の近くにある寺。臨済宗南禅寺派の門跡尼寺で、通常非公開。承応3年(1654)後水尾天皇が皇女を開基として創建。谷御所、鹿ヶ谷比丘尼御所ともいう。御所人形200点など皇室ゆかりの寺宝が多い。石組に特徴のある江戸時代中期の作庭手法を用いた、格調高い池泉観賞式庭園があり、後水尾天皇遺愛の日光椿をはじめ、椿の名木が広い庭を埋めている。

案内図

五木寛之著「百寺巡礼」よりーーー法然や親鸞と同じ時代に生きた人びとは、少なくとも浄土というものに光明を見出すことができた。しかし現代の日本人は、浄土というものに実感を持てなくなっている。もし、いまの若者に「浄土はどんなところですか?」と尋ねられたら、なんと答えたらいいのだろうか。とおもうことがある。〈中略〉たとえばアフガニスタンの人びとの場合はどうか。あそこではみづが不足しているので井戸を掘っている。そうすると、水がいくらでもある世界が、アフガニスタンの人びとにとっての浄土かもしれない。あるいは戦乱が長くつづいた国、たとえばボスニア・ヘルツェゴビナの人びとにとっては、平和な場所というだけでも浄土かもしれない。つまり、浄土に関する要求が、いま世界の各地で、同じ時代でもバラバラになってしまっている。そうすると、時代の人びとがあこがれる浄土の新しい物語を、誰かが語ってくれなければいけない。それが現代の経典になるだろう。そういう発想がいま、仏教の方から出てこないのは、とても残念だという気がする。

御朱印 なし

法然院 終了