百寺巡礼第83番 二尊院

送る仏と迎える仏がならぶ寺

愛宕山、小倉山、嵐山と連なる山々に囲まれた嵯峨野は、古典文学の舞台としても知られる。源氏物語や平家物語、そして藤原定家が選んだ小倉百人一首の小倉もこの嵯峨野の小倉山のことである。小倉山といえばもみじ・・・百人一首のおなじみ「小倉山峰のもみじ葉・・・」は藤原忠平の歌である。その小倉山の麓に二尊院がある。このあたりに藤原定家の山荘があったといわれている静かなところで、いまも景色や街並みが美しく地域には数々の名刹があって、京都でも指折りの観光地となっている。

二尊院は釈迦如来と阿弥陀如来の二尊を祀ることから二尊院という。総門をくぐり参道の両側は紅葉が美しく、京都でもトップクラスの紅葉の名所。またこの参道は、映画やテレビの時代劇のロケ場所としても使用されている。

二尊院は、平安時代初期の承和年間(834~847)に嵯峨天皇の勅により円仁(慈覚大師)が建立したことにはじまる。円仁は山形の立石寺や松島の瑞巌寺も建立された。以後一時荒廃に陥ったが、鎌倉時代の初期に法然の高弟だった3世の甚空らにより再興され、天台宗、真言宗、律宗、浄土宗の四宗を兼ねる道場となった。なかでも関白九条兼実公を筆頭に多くの信望を集めて栄華を迎えた。また甚空は土御門天皇と後嵯峨天皇の戒師を務め、4世の叡空も後深草天皇の戒師を務めるなど、二尊院はますます栄えた。南北朝時代から御黒戸四箇院の一つとして、御所内の仏事を明治維新まで司っている。そのため、鷹司家や二条家などの多くの公家の墓がある。室町時代になると応仁の乱による延焼で同伽藍が全焼してしまった。それから30年後の永正18年(1521)に後奈良天皇の戒師を務めた第16世恵教上人の代に三条西実隆が寄付金を集め本堂と唐門を再建した。江戸時代後期より天台宗に属するようになり、「嵯峨三名跡」の1か寺に数えられる。平成28年(2016)に平成の大改修を行い、本堂はその時に再建された。

参拝日 令和7年(2025) 2月27日(水) 天候晴れ

所在地 京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町27 山 号 小倉山 院 号 二尊教院 宗 派 天台宗 本 尊 釈迦如来 阿弥陀如来 創建年 承和年間(834~847) 開 山 円仁 開 基 嵯峨天皇 正式名 小倉山二尊教院華台寺 別 称 二尊院 札所等 法然上人二十五霊場第17番 ほか 文化財 【重要文化財】絹本著色法然上人像 ほか 【重要美術品】 絹本著色二十五菩薩来迎図17幅

拝観料 500円 拝観時間 9:00~16:30 アクセス JR嵯峨野線嵯峨嵐山駅下車 1360m 約18分~20分

境内案内図。

総門。 二尊院の入り口、慶長18年(1613)に京の豪商・門倉了以が伏見城の薬医門を移築したもの。本瓦葺きは桃山風。

総門から紅葉の馬場を見る。正面には柵があり右手の参拝受付で手続きを済ませて進む。

紅葉の馬場。 参道になる総門から本堂に向かう約200mほどの幅広い道の先に緩やかな石段になる。道の両側にイロハモミジとソメイヨシノが交互に植えられ、秋になると赤く染まり見事な景色を見せてくれる。美しさは嵯峨野で一、二を争う。

紅葉の馬場の先にある階段も絵になる場所だ。真正面に小倉山の稜線が見える。

青紅葉のころ。 (ネットから引用)

紅葉の季節。 (ネットから引用)

土塀。

勅使門の前から土塀(筋塀)に沿った参道を見る。

紅葉の馬場を振り返り見る。春は桜の名所にもなる。

最高格式を示す5本の筋が入った筋塀。

勅使門。 天皇の言葉を伝えるために派遣される勅使が出入りする際に使用された唐門。門の造りは四脚向唐門といい桃山時代後期から流行ったといわれる。

.勅使門といえば、ほとんどが閉じ切って威厳を見せているが、当門は解放され誰でも出入り可能。正面に本堂を見る。

門は室町時代中期に起こった応仁の乱(1467~1477)で焼失し、永正18年(1521)に三条西実隆によって本堂とともに再建された。扁額「小倉山」は後柏原天皇の筆による勅額という。扁額だけ焼け残ったのか?それとも復元されたものなのか? 本柱に支えられた中央の桁に設けられた蟇股は、ヤブ椿文様で採食されている。

境内から見た勅使門。

紅葉の季節の勅使門。 (写真はネットより)

黒門。 黒塗りした木造の冠木門で参拝者の通用門となっている。塀の繋がりから考えると、もともと立派な門があったと思われる。板塀のある冠木門はどうやら近年に造られたものではないだろうか?

境内の東側。 左手に本堂、正面に弁天堂。

軒端の松。 円庭の中の枝縁の良い松が一本。松のそばに「しのばれぬ ものともなしに小倉山 軒端の松に なれて久しき」と書いてある立て札は、藤原定家の句。

天皇皇后両陛下行幸啓記念樹。 平成3年(1991)5月29日に平成天皇皇后が参拝した記念。

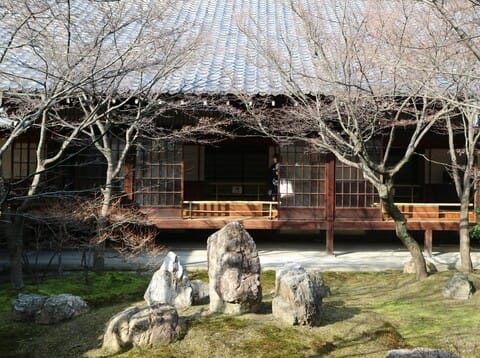

本堂。 銅板葺き入母屋屋根の神殿造りは、6間取り方丈形式の間口の広い堂宇には本尊の二尊を安置してある。室町時代の応仁の乱(1467~1477)の兵火で諸堂が全焼する。永正18年(1521)に三条西実隆が諸国に寄付を求めて再建された。平成28年(2016)には、約350年ぶりとなる平成の大改修が完了。

正面。

掲げられている後奈良天皇の自筆による「二尊院」は、再建時に与えられたもの。

本堂正面の回廊を見る。

本堂内部を見る。 内陣および須弥壇側は撮影禁止のため、両側の部屋を見る。

本尊。 本堂に安置された木造釈迦如来像立像と阿弥陀如来立像。どちらも鎌倉時代の作。像高は両像とも78.8Cm 。向かって右に発遣( はっけん・現世から来世へと送り出す)の釈迦如来、左に来迎(らいごう・西方極楽浄土へ迎え入れる)の阿弥陀如来が並び立つ。像表面は現状では黒ずんでいるが、全体は金泥塗りとし金箔で文様を表している。両像はよく似ているが、下半身の衣文の形式などに変化をつけている。釈迦如来像が右手を上げ、左手を下げる一般的な印相を示すのに対し、阿弥陀如来像は右手を下げ、左手を上げる通常とは逆の形に造り、両像は左右対称形となっている。また、通常の阿弥陀如来像は親指と人差し指、親指と中指、親指と薬指のいずれかで輪をつくる印相を示すが、二尊院の阿弥陀如来像は下げた右手の指を5本とも真っ直ぐ伸ばしている点が珍しい。 (写真はネットより)

内陣の右側の部屋。

駕篭。 江戸時代末期に住職が京都御所にお勤めに行く際に使用した。菊の御門がついているので御所には無条件で入れた。

襖の絵は故事来歴があるのだろうが作者ともわからないまま。こちらは内陣の左側の部屋。

内陣の右側の部屋。

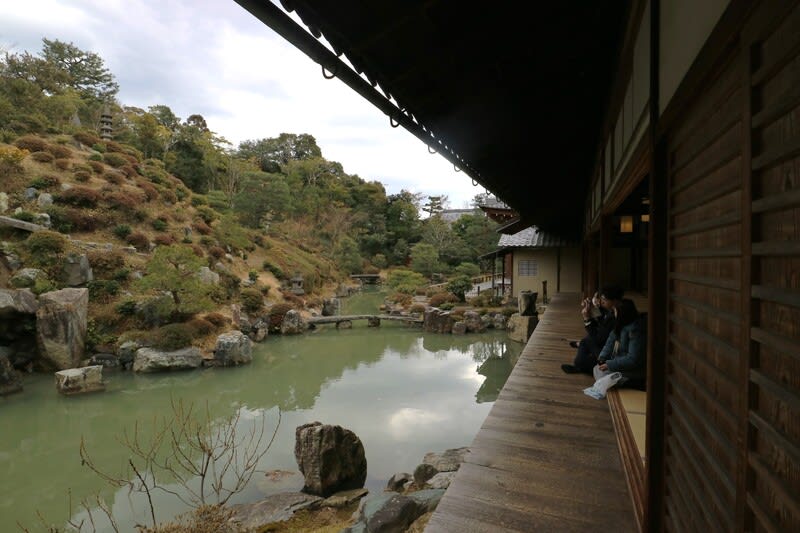

六道六地蔵の庭。 本堂裏側の斜面に造られた庭園。 廊下と庇には新しさがあるので、近年に造られたものと思われる。

庭園には6体の地蔵が配置されている(よく映っていない)

本堂の南側の庭園。

御園亭。 元禄10年(1697)に御所から移築したもので、後水尾天皇と東福門院の第5皇女賀子内親王の化粧室として使われていた。

御霊屋。 本堂のすぐそばに建つ。

弁天堂。 弁財天の化身である九頭龍大神・宇賀神を祀る堂宇。ほかに大日如来、不動明王、毘沙門天なども安置してある。

甚空廟への参道階段。 ほかに三條西家や二条家、門倉家などの墓がある。風邪気味で体調不良のため階段を上るのを断念。

しあわせの鐘。 慶長年間(1596~1615)に建立された。梵鐘は慶長9年(1604)に鋳造し、平成4年(1992)に再鋳造した。

門倉了以像。 門倉了以は、戦国時代から江戸初期にかけて活躍した豪商。伏見城の薬医門をこの寺に移築させた。ほかに慶長年間に保津峡を荷舟が安全に航行できるように開削し、丹後丹波と京間の経済的を活発化させた。嵐山嵯峨野の発展に大きく貢献した。角倉家の墓も境内墓地にある。

二尊院の道すがらの落柿舎。

落柿舎。 松尾芭蕉の門下人であった俳人向井去来の草庵跡。元禄4年(1691)から、松尾芭蕉は三度も訪れ嵯峨日記を記したといわれる。

落柿舎の扁額は新しさが感じられるので近年になって掲げられたもののようだ。

この庵は京の豪商が建てたものを貞享2年~3年(1685~6)ごろに向井去来が入手したという。現在の庵は明和7年(1770)に去来の親族である俳人 井上重厚によって再建されたものである。現在は公益財団法人落柿舎保存会の手によって管理・運営されている。平成21年(2009)に大規模な修復工事が行われた。

落柿舎の前の道の垣根と田園風景。

御朱印

五木寛之著「百寺巡礼」よりーーー現在の嵐山や嵯峨野は、渡月橋から二尊院あたりまで、たいへんな人混みの大観光地になっている。それでも、ここを訪れる人たちのこころの片隅に、もしかしたら、人間の帰るべき場所、帰るべき故郷という思いが、かすかに息づいているのではないか。あたりにはもう観光客のすがたはほとんど見えない。当初のささやかな望みをかなえて、境内の茶店で休憩することにした。早速、お茶と最中を注文する。その最中の皮のなかにつまっているのは、もちろん、小倉山ゆかりの小倉あんである。私は甘いものが好物で、小倉あんとか小倉アイスが大好きだ。空腹を刺激されたので、さらに小倉ぜんざいも頼んで食べた。どちらも素朴な味で美味しかった。その小倉ぜんざいを食べ終わってお椀を置いた瞬間、あたりの静けさをやぶって、鐘の音がゴーンと鳴り響いた。あまりのタイミングに、思わず一句。「小倉食えば鐘が鳴るなり二尊院」 秋の嵯峨野はこれからがもみじの本番だろう。次回は、真っ赤に燃える紅葉の馬場をのんびり歩いてみたいと、思った。

案内図。

二尊院 終了

(参考文献) 五木寛之著「百寺巡礼」第九巻京都Ⅱ 二尊院案内書 Wikipedia

ブログ・游心六中記 ブログ・土曜日は古寺を歩こう ほか