百寺巡礼第93番 善通寺

空海の生地に根を張る原日本のすがた

今回は夫婦旅である。高松の栗林公園、披雲閣、坂出の香風園、宇多津の三角邸、最後に金毘羅山に参拝する二泊三日のなか、香川の生んだスーパースターである空海の生まれた地の善通寺に参拝をすることになった。百寺巡礼第93番の善通寺は、弘法大師三大霊跡の一つ(ほかに和歌山・高野山、京都・東寺)で、総面積45000㎡の広大な境内は、創建の地とされる東院(伽藍)と、空海生誕の地とされる西院(誕生院)の二院に分かれている。金堂、五重塔などが建ち並ぶ「伽藍」は、創建時以来の寺域であり、御影堂を中心とする「誕生院」は、大師さまが誕生された佐伯家の邸宅跡にあたり、ともに弘法大師御誕生所としての由縁を今に伝えている。

真言宗の開祖・空海(弘法大師)は讃岐国、現在の善通寺市の出身である。『多度郡屏風浦善通寺之記』によれば、善通寺は空海の父で地元の豪族であった佐伯田公(いみなは善通)から土地の寄進を受け、大同2年(807)に寺の建立工事に着手し、弘和4年(813)に落成したという。空海の入唐中の師であった恵果が住していた長安の青龍寺を模して建立したといわれ、創建当初は、金堂・大塔・講堂など15の堂宇であったという。寺号の善通寺は、父の名前である佐伯善通から採られ、山号の五岳山は、香色山(こうじきざん)・筆山(ひつざん)・我拝師山(がはいしざん)・中山(ちゅうざん)・火上山(かじょうざん)の5つの山の麓にあることから命名された。江戸時代までは、善通寺と誕生院のそれぞれに住職をおく別々の寺だった。

本格的に興隆をむかえるのは鎌倉時代に入って、天皇や上皇からの庇護や荘園の寄進を受けてからである。この保護の背景には、平安後期に広まった弘法大師信仰があり、誕生の地に伝わり空海の自筆とされる「瞬目(めひき)大師像への崇敬がある。県庁元年(1249)道範のとき誕生院が建立され、東の伽藍、西の誕生院という現在の形式が出来上がった。室町時代以降は足利氏の庇護を受けつつ自律的経営を目指した。 元徳3年(1331年)より中興の祖と云われた宥範が居住し、五重塔などの諸堂を再興し、暦応4年(1341)には初代誕生院住職となる。永禄元年(1558)の兵火に遭い伽藍を焼失するが、天正16年(1588)に織田信長のいとこ生駒親正らの寄進によって立ち直る。近世には、高松松平家や丸亀京極家の庇護を受けて大いに栄えた。明治に入ると付近に陸軍基地が置かれ、軍都として発展した。明治初年に二つの寺院はまとまり善通寺として一の寺院となった。現在は真言宗善通寺派の総本山となっている。また四国八十八ヶ所霊場の75番札所でもある。

参拝日 令和7年(2025) 5月29日(木) 天候曇り

所在地 香川県善通寺市善通寺町3-3-1 山 号 屏風浦五岳山 院 号 誕生院 宗 派 真言宗善通寺派 寺 格 総本山 本 尊 薬師如来 創建年 大同2年(802)(伝) 開 基 佐伯善通 正式名 屏風浦五岳山善通寺 札所等 四国八十八箇所75番 ほか 文化財 金銅錫杖頭、一字一仏法華経所品(国宝) 金堂、五重塔(国十四文化財)

参拝時間 全日可能 拝観料 なし アクセス JR土讃線善通寺駅下車 1300m 徒歩16分 高速高松道善通寺IC 3300m

善通寺境内図。

東院(伽藍)境内図。

南大門【国登録文化財】 東院(伽藍)の南に位置する善通寺の正門。現在の建物は日露戦争戦勝を記念して明治41年(1908)に再建されたもの。高麗門と呼ばれる形式で造られており、高さは9.7m。

正面上方には善通寺の山号である「五岳山」の扁額。弘法大師空海の生涯とその奇跡・霊瑞をあらわした「高野大師行状図画」には善通寺の門に掲げられていたとされる弘法大師自筆の額に関する話が載せられている。門頂部の棟積の水板部分には、龍・迦陵頻伽(かりょうびんか)・鳳凰が立体的にあらわされている。

軒先の四隅には四天王像(南東:持国天、南西:増長天、北西:広目天、北東:多聞天)が鎮座。写真は南西側であるの増長天。

「高野大師行状図画」の一部から。~その昔、善通寺には弘法大師筆の扁額が掲げられた門があった。陰陽師・安倍晴明は縁あって讃岐国を訪れる機会があり、この門の前にさしかかると配下の鬼神がもつ松明の火が消え、門を通り過ぎると再び火がともったという。これを見て晴明は、この門には四天王がおり、寺を火災から守護していることを感じ取ったという。~南大門に掲げられた四天王はこの霊瑞に基づいている。正面に金堂。

南大門を境内側から見る。

正面に金堂(国宝)、右手に五重塔(国宝)、左手に大楠。

大楠。 南大門北と五社明神社のかたわらにある2株の楠は、いずれも樹齢千数百年と伝え、大師さまの幼少の頃、そして善通寺の創建当時を偲ばせる大木。「善通寺境内の大グス」として香川県の天然記念物に指定。

釈迦堂を中心に左金堂(国宝)、右五重塔(国宝)。

五重塔【国宝】。 基壇から相輪までの高さが約43m。国内の木造塔として3番目の高さとなる。創建以来いくたびかの倒壊、焼失により再建を繰り返し、現在のものは明治35年(1902)に完成し4代目の塔となる。

この五重塔には、一般的な木造多層塔とは異なるふたつの特徴がある。ひとつは五層、すべての階の天井が高くつくられ、人が立って歩けるようになっている点。こうした構造はめずらしく、以前は5階まで上がって眺望を楽しめたようだ。もうひとつの特徴は、「懸垂工法」で塔の中心に心柱が通っているが、こちらの心柱は、地面(基礎の礎石)から浮いている。心柱は5層目屋根裏で鎖を使って吊り下げられ、それ以外の周りの部材とは構造的につながっていない。この心柱の構造上の役割は未だ解明されていないという。

この五重塔には、一般的な木造多層塔とは異なるふたつの特徴がある。ひとつは五層、すべての階の天井が高くつくられ、人が立って歩けるようになっている点で、このような構造はめずらしく、以前は5階まで上がって眺望を楽しめたようだ。もうひとつの特徴は、「懸垂工法」である。塔の中心の心柱は塔全体を支える重要な部材となるが、善通寺の五重塔の心柱は、地面(基礎の礎石)から浮いており、5層目屋根裏で鎖を使って吊り下げられ、それ以外の周りの部材とは構造的につながっていない。この心柱の構造上の役割は未だ解明されていないという。

1層目の正面。

塔の中には、密教思想の中心的存在である五智如来(五仏)が安置されている。そのうち4体は、1階の壇上、心柱を囲むように安置。東は白象にのる阿閦(あしゅく)如来、南は馬にのる宝生(ほうしょう)如来、西は孔雀にのる阿弥陀如来、北は金翅鳥(迦楼羅)にのる不空成就(ふくうじょうじゅ)如来。そして、五智如来の中尊大日如来(非公開)は5階の厨子内に安置されている。 (写真は善通寺HPより)

金堂【国宝】 善通寺の本堂となり、伽藍(東院)の中央に建つ。創建期の建物は、永禄元年(1558)の兵火によって焼失し、元禄12年(1699)に再建されたもの。

手水舎。 巨大な自然石を刳り貫いた手水鉢。

一重裳階付入母屋造の本瓦葺で、床は平瓦を敷き詰めた土間。正面と両側面には火灯窓が配され、その上部には四面すべてに「ゆらぎ」の連子欄間が施されている。床の構造も含めこれらの意匠上の特徴は、禅宗様という建築様式にもとづくもので、装飾は極めて簡素。

正面の裳階の上の扁額「大宝楼閣陀羅尼」は有栖川宮熾仁親王のそ揮毫。裳階の下の扁額は「本尊薬師如来」。

金堂内の中央須弥壇上に座すのが、善通寺の本尊・薬師如来坐像。御室大仏師・北川運長の製作で、元禄13年(1700)に完成。像高は3m。ヒノキ材による寄木造で、表面は漆地に金箔を押している。眼には水晶を嵌め込んで生気に満ちた表情をつくりだしている。この仏像の中には空海が自ら彫ったという仏像が収められているらしいという。

鐘楼。 江戸時代末期に再建されたもの。袴腰という広がりのある腰が特徴。鐘は昭和33年(1958)に鋳造されたもの。

中門。 江戸末期に再建されたもの。平成30年(2018)に改修された。一間一戸楼門、入母屋造本瓦葺。下層では左右に袴腰状の板壁を設け、虹梁には雲龍や鶴を彫る。上層は桁行三間梁間二間とし、吹き放つ。軒は総反りで垂木を扇に配り、優美な意匠とする。特異な外観をもつ門である。

扁額は「善通寺」。

東院(伽藍)と西院(誕生院)の通路。

華蔵院。 善通寺の塔頭。以前は49の塔頭があったそうだが、現在は5寺だけ。

勧智院。 善通寺の塔頭の一つ。唐破風屋根がひときわ目立った。

西院境内図。 (画像はネットから)

仁王門。 西院(誕生院)の正門。この仁王門前の石橋は、昔は毎月20日にのみ通行できたということから「廿日橋(はつかばし)」と呼ばれている。

西院の東側の門で、正面左右には金剛力士像(仁王)が立ち、西側には大草履が奉安されている。現在の建物は明治22年(1889)の再建。金剛力士像は南北朝時代・応安3年(1370)の製作。

三間一戸の八脚門。

正面には「遍照金剛閣」の扁額がかかる。遍照金剛は空海(弘法大師)の灌頂名であり、空海の生家への入り口という意味と思われる。

仁王像。 寄せ木造りで、高さは左の吽形像が1・89m。制作した仏師は不詳。文献や修理の際の記録等を検証した結果、14世紀ごろの南北朝時代の応安3年(1370)の作品ではないかと推測されている。

阿形像。 右側に安置され高さが1・94m。

大わらじ。 仁王門をくぐって金剛力士像の裏側に奉納された「大わらじ 」が掲げられている。金剛力士の履物だという。

「五色幕」が懸けられ、門の向こうは屋根の廊下を通り御影堂へ。

御影堂前回廊。 大正4年(1915)の建築。全長9間梁間1間。十二支の動物と鳳凰の彫物が上部に掲げられている。両側には17枚の空海の生涯を表した絵が掲げられている。礎石上に几帳面取方柱を建て、柱上に三斗を組み、虹梁形頭貫で固め、大瓶束が棟木を支持する

妻は唐破風造とする。破風部には鳳凰の彫り物。

梁間中備の龍彫刻や、柱の貘鼻、獅子鼻が重畳し、御影堂の参道を飾る。

前回廊を振り返り見る。

鐘楼。 昭和53年(1978)に創建されたもの。

手水舎。

御影堂【国重要文化財】 西院に御影堂があり、弘法大師空海が生まれた佐伯家の邸宅跡に建てられた寺院。江戸時代まで独立した寺院として善通寺全体を監督、管理していた。御影堂はその中心となる。拝殿と奥殿からなり、現在の建物は天保2年(1831)の建立で、昭和12年(1937)に大規模な改修を行っている。建物は前寄りで十字形に入母屋が交差し、正面に三間の向拝をつけた。

「御影」とは、一般的には祖師そしてそのお姿をいい、真言宗では弘法大師空海のお姿を指し、御影堂奥殿の厨子内には秘仏・瞬目大師(めひきだいし)像がまつられている。

正面の扁額「弘法大師誕生之場」は江戸中期から後期の関白・一条忠良(明治天皇の皇后・昭憲皇太后の祖父)によるもの。

外陣から内陣を拝む。 外陣は桁行七間梁間4間となり、その奥に内陣として桁行六間梁間五間が付設された。組み物は平三斗。天井は内陣、外陣とも格天井を張り、平明で広い礼拝空間になっている。

内陣。 寺伝では、空海が唐にわたる際、寂しがり心配する母上のために、池に映る我が身を写した画像だと伝えられている。そしてその厨子前には木造の弘法大師像と四天王像を安置し、幼少時のお大師さまの姿をあらわした稚児大師像やご両親の佐伯善通、玉寄御前の像もあわせて奉安されていまる。 (写真は善通寺HPより)

戒壇めぐり。 御影堂の地下には約100mの通路をめぐる「戒壇めぐり」があり、真っ暗な中を進み自己を見つめなおす精神修養の道場となっている。中心は、弘法大師の母・玉寄御前のお部屋があったとされる場所に大日如来像を安置し、大師とのご縁を結ぶことができる。

御影堂を横から。御影堂の奥に、奥殿があり玉寄御前のお部屋があった場所と伝えられている。

御影堂から渡り廊下でつながる聖霊殿、護摩堂、親鸞堂と並ぶ。

御影堂から聖霊殿につながる渡り廊下。

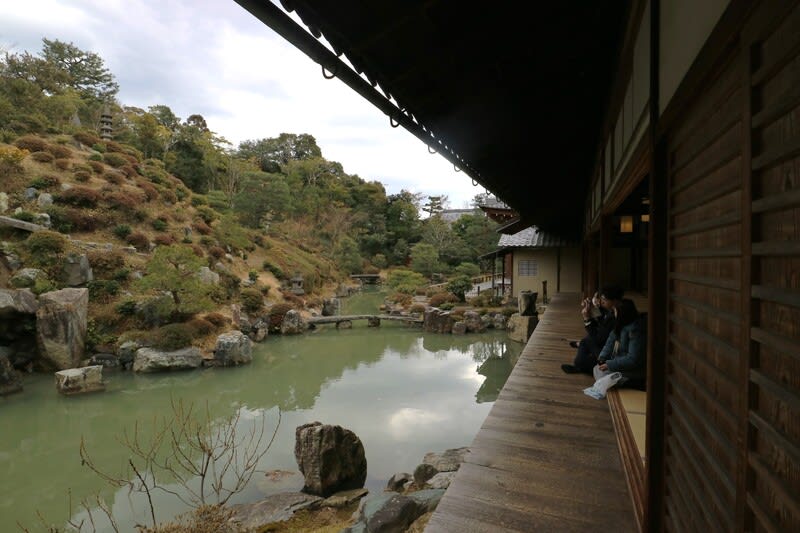

御影堂と聖霊殿の渡り廊下付近から見る西院境内。

聖霊殿。 昭和15年(1940)に建立されたもの。

護摩堂。不動明王をまつる堂で、現在の建物は昭和15年(1940)の落慶。堂内中央壇上に、不動明王坐像を安置し、その正面に護摩壇を設けており、諸願を祈祷する「護摩」の修法が行われる。護摩とは密教の秘法で、不動明王を奉じて供養し、壇上の炉に火を起こして「護摩木」を焼べて祈祷する。護摩木に込められた諸々の願いは炎によって清められ、煙となって諸仏に届けられるという。

親鸞堂。 浄土真宗の開祖、見真大師親鸞をまつる堂。親鸞聖人の師である法然上人が参詣した善通寺に自らも訪れたいという願いを果たせず、その願いを込めこの木像を送られたと伝わっている。この他、善通寺には法然上人が建立したと伝える逆修塔があり、鎌倉時代に参詣したと伝わっている。法然上人の弘法大師空海に対する敬意の念はおそらく親鸞にも受け継がれ、浄土真宗の門徒による堂宇の建立へとつながったようだ。

内陣の黒漆塗り厨子内には、木造の親鸞坐像が安置されている。木彫の親鸞像は珍しく、別名を「鎌田の御影」という。

ぼやけ地蔵堂【国登録文化財】。 昭和14年(1940)に創建。ある人が子供の頬やけ(あざ・やけどの痕)の治癒をこの地蔵菩薩に3年間お願いしたところきれいにとれたといい、あざや病気の平癒に功徳のある「ほやけ地蔵」として信仰を集めることとなった。

ほほにあざがある地蔵。

ぼやけ地蔵堂の周りには無数の石地蔵が立っている。その顔の表情はひとつひとつ異なるので、見るのも面白い。

光明殿。 納骨永代供養施設として平成21年(2009)建立された。基壇部の八角形の十三層塔は追善供養のご本尊「十三仏」をあらわし、その上に立つ五輪塔は大宇宙そして胎蔵界大日如来を象徴するもの。

聖天堂。 「聖天さん」として親しまれる大聖歓喜自在天は歓喜天とも呼ばれる。あらゆる罪障を取り除き、富貴財福をも受けるとともに縁結び・夫婦和合・子授け等、その功徳は広大無辺。現在の建物は、平成16年(2004)に再建されたもの。

聖天堂の外陣。

聖天堂付近から境内を見る。

四国八十八ヶ所お砂踏み。 四国八十八ヶ所各霊場寺院の御本尊をお祀りし、各寺院より頂戴した境内のお砂をそれぞれの正面に敷き、それらを踏みながら礼拝していくことにより、四国八十八ヶ所霊場を巡拝されると同じような功徳を積めるというもの。

パゴダ供養塔。 太平洋戦争中にビルマ戦線で亡くなられた全国18万有余の方々、また、ビルマ国独立のために戦死した人々、イギリス・インド軍の戦士の霊を合祀している。昭和45年(1970)8月15日建立。

正覚門。 昭和53年(1978)に建立された西院の西側の門。

正覚門から済世橋を見る。

正覚門を済世橋から見る。

済世橋。 参拝者用駐車場から西院(誕生院)にかかる石造りの橋。昭和53年(1978)に、西門にあたる「正覚門」と共に建設された。橋の欄干には、真言八祖の名号をあらわす種子が刻まれている。

案内図。

五木寛之著「百寺巡礼」よりーーー私たちはどうしても、天皇家の歴史をはじめとして、中央政権が編纂した正史が”歴史”だと思ってしまっている。だが、各地の寺々を訪ねてみると、そこには中央政権と関係ない独自の豊かな文化があり、独自の歴史があることが多かった。つまり、この日本列島の北から南までの日本人の生活の全歴史が、正史としての日本史の底流に存在しているのである。四国へ来てさまざまな文物を眺め、善通寺を訪れて強く感じたのはそのことだった。そして、空海は少年期をここで過ごし、中国へ留学し、帰国して新しく真言密教の世界をつくりあげた。後世の人びとに天才と謳われる空海という人を育んだのは、この讃岐の土地だったのである。海に向かって開けているこの土地には、正式に仏教が日本に伝来する以前に、仏教がすでに流れ着いて存在していたのではないか。表通りの歴史だけでなく、目に見えないところで息づいてきた歴史を見直すことが大事だ。とつくづく感じさせられる。

御朱印

善通寺 終了

参考資料 五木寛之著「百寺巡礼」第八巻山陰・山陽(講談社) 善通寺HP Wikipedia ほか

*五木寛之著「百寺巡礼」参拝済一覧

第1巻 奈良 10寺

第2巻 北陸 1寺

第3巻 京都Ⅰ 10寺

第4巻 滋賀・東海 9寺

第5巻 関東・信州 9寺

第6巻 関西 4寺

第7巻 東北 7寺

第8巻 山陰・山陽 3寺

第9巻 京都Ⅱ 9寺

第10巻 四国・九州 5寺

計 67寺