第八十二番 知恩院

壮大な伽藍に念仏の水脈が流れる

境内案内図

参拝日 平成30年(2018)3月2日(金)天候晴れ 令和5年(2023)3月25日(土)天候曇り

所在地 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町400 山 号 華頂山 院 号 知恩教院 知恩院 宗 派 浄土宗 寺 格 総本山 本 尊 法然上人像(御影堂) 阿弥陀如来(阿弥陀堂) 創建年 承安5年(1175) 開 山 法然 正式名 華頂山知恩教院大谷寺 別 称 ちょういんさん 知恩院 吉水御坊 吉水草庵 大谷禅房 札所等 法然上人二十五霊場第25番 文化財 本堂、三門、(国宝) 大方丈(国指定重要文化財) 方丈庭園(国指定名勝)

知恩院は、浄土宗の宗祖・法然房源空(法然)が、現在の知恩院勢至堂付近に営んだ草庵をその起源とする。法然は唐時代の高僧・善導の著作『観経疏』を読んで「専修念仏」の思想に開眼し、浄土宗の開宗を決意して比叡山を下りた。承安5年(1175)、43歳の時に東山の吉水に吉水草庵を建てると、そこに入った。「専修念仏」とは、いかなる者も、一心に阿弥陀仏の名を唱えれば極楽往生できるとする思想である。この思想はいわゆる旧仏教側から激しく糾弾され、攻撃の的となり、建永2年(1207)の承元の法難(後鳥羽上皇によって法然の門弟4人が死罪とされ、法然及び親鸞ら門弟7人が流罪とされた事件)で流罪となったが、4年後の建暦元年(1211)には許されて都に戻る。その際、吉水草庵に入ろうとしたが荒れ果てていたため、近くにある大谷禅房(現・知恩院勢至堂)に入っている。しかし、翌建暦2年(1212)に80歳で没した。 法然の死後、大谷禅房の隣に法然の廟が造られ弟子が守っていたが、15年後に延暦寺の衆徒によって破壊されてしまった。しかし、文暦元年(1234)に法然の弟子の勢観房源智が再興し、四条天皇から「華頂山知恩教院大谷寺」の寺号を下賜されるなどすると、次第に紫野門徒の拠点となっていった。それからの長い時代に宗徒の権力争いや幾度かの火災にも遭いながらも、現在の形に建設されるのは江戸時代に入ってからである。

江戸時代に入ると、現存の三門、御影堂(本堂)をはじめとする壮大な伽藍が建設された。浄土宗徒であった徳川家康は、慶長8年(1603)に知恩院を永代菩提所と定めて寺領703石余を寄進した。翌慶長9年(1604)からは、北に隣接する青蓮院の地を割いて知恩院の寺地を拡大し、諸堂の造営を行っている。造営は2代将軍徳川秀忠に引き継がれ、現存の三門は元和7年(1621)に建設された。寛永10年(1633)の火災で、三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼するが、3代将軍家光のもとでただちに再建が進められ、寛永18年(1641)までに現在の姿がほぼ完成している。

徳川家が知恩院の造営に力を入れたのは、徳川家が浄土宗徒であることや知恩院25世超誉存牛が松平氏第5代松平長親の弟であること、二条城とともに京都における徳川家の拠点とすること、徳川家の威勢を誇示し、京都御所を見下ろし朝廷を牽制することといった、政治的な背景もあったといわれている。江戸時代の代々の門主は、皇族から任命された。さらにその皇子は徳川将軍家の猶子となった。

境内図 東山連峰の華頂山の麓に7万3千坪の広大な寺地は、下段、中段、上段の3段に整地されていて、そこに百以上の堂宇が並ぶ大伽藍である。

三門【国宝】 元和7年(1621)、徳川2代将軍秀忠公の命を受け建立された。 構造は五間三戸・二階二重門・入母屋造本瓦葺で、高さ24m、横幅50m、屋根瓦約7万枚。その構造・規模において、わが国最大級の木造の門である。

複雑な木組みが整然として圧倒される重みが感じる。「華頂山」の額は畳2畳以上の大きさ。

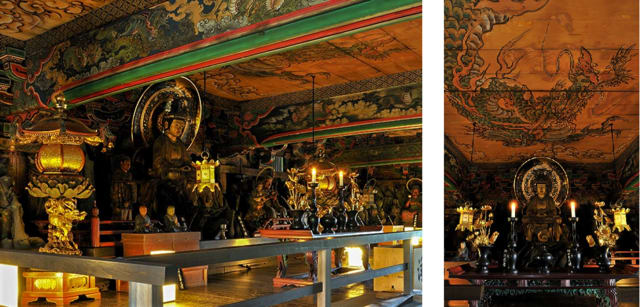

楼上内部は仏堂で、中央に宝冠釈迦牟尼仏像【国重要文化財】、脇壇には十六羅漢像【国重要文化財】が安置され、天井や柱、壁などには迦陵頻伽や天女、飛龍が極彩色で描かれている。(写真は知恩院HPから)

一般には寺院の門を称して「山門」と書くのに対し、知恩院の門は、「三門」と書く。これは、「空門」「無相門」「無願門」という、悟りに通ずる三つの解脱の境地を表わし、三解脱門ともいう。

三門から京都市街を見る。

三門の先には堂々たる石段は、男坂と呼ばれる勾配の急な石段。

石段を上り切ると本堂となる御影堂を中心に

御影堂【国宝】 本堂、大殿とも呼ぶ。寛永10年(1633)の焼失により、3年後に徳川家光によって再建された。宗祖法然の像を本尊として安置することから御影堂と呼ぶ。知恩院で最大の堂宇であることから、大殿とも呼ばれる。

入母屋造本瓦葺き、間口44.8m、奥行34.5mの壮大な建築で、徳川幕府造営の仏堂としての偉容を示している。

内陣の奥には四天柱(4本の柱)を立てて内々陣とし、宮殿形厨子を置き、宗祖法然の木像を安置する。(写真は知恩院HPから)

(左)人天蓋 導師が座る頭上にかざされる傘。 (右)須弥壇 宮殿を載せる台で、朱漆が塗られ中段には7対14頭の極彩色の唐獅子彫刻が取り付けられている。

宮殿の軒の部分の彫刻 (左)軒先の下から象、獏、龍の彫刻。(中)鳳凰 (右)極彩色の牡丹

御影堂の堂を周る廊下。

軒周りの木組みを見る。

妻の懸魚。

四周を巡る廊下。

堂宇を結ぶ渡り廊下。

廊下の床板。

大方丈は御影堂の右手後方に建つ。寛永18年(1641)に建立された檜皮葺き・入母屋造りの華麗な書院建築。唐破風の玄関が特徴。 知恩院には、大方丈と小方丈の2つの方丈があり、どちらも寛永18年(1641)の建築、洛中随一の名書院として知られている。通常は非公開。

大方丈【国重要文化財】 書院造りの形式を備え、54畳敷きの鶴の間を中心に、上・中・下段の間、松の間、梅の間、柳の間、鷺の間、菊の間、竹の間があり、狩野派の襖絵(金碧障壁画)で飾られている。狩野派の筆になる豪華な襖絵に彩られた多くの部屋が続く。洛中随一の名書院とされる。(いずれの写真も知恩院HPより)

大方丈の外観。 今回は、3月の特別公開の時期に内部に拝観をすることができた。

小方丈【国重要文化財】 内部の障壁画

唐門【国重要文化財】 勅使門とも呼ばれ 寛永18年(1641)建立。

牡丹唐草、鯉に乗る老人(北側蟇股)、巻物を持ち鶴に乗る老人(南側蟇股)、松を配した細かな彫刻が見れる。桃山時代に流行した故事伝説に基づくもの。

仏足石

方丈庭園入り口 庭園は国指定の名勝庭園となっている。

方丈庭園 略図(知恩院HPより)

庭園から大方丈を見る

左側は大方丈で正面が小方丈。右手に庭園が広がる。

方丈庭園は江戸時代初期に小堀遠州と縁のある僧玉淵によって作庭されたと伝えられる。池泉庭園で、方丈の華麗な建築と背後に迫る東山の風光とともに、情緒あふれる美しい風景を醸しだしている。

正面に慈鎮石 平安時代末期の慈鎮和尚が座禅をしたという石。

徳川三代将軍家光公の御手植えの松という。

心字池

二十五菩薩の庭。 知恩院所有の「阿弥陀如来二十五菩薩來迎図」をもとに造られた庭で、配された石は阿弥陀如来と二十五菩薩を表し、植え込みは来迎雲を表す。

方丈庭園の先には権現堂があり、権現堂の門。

権現堂 昭和49年(1974)に再建された堂宇で、家康、秀忠、家光の肖像画が掲げてある。

徳川家と深い関係がある知恩院の御紋は三つ葉葵。

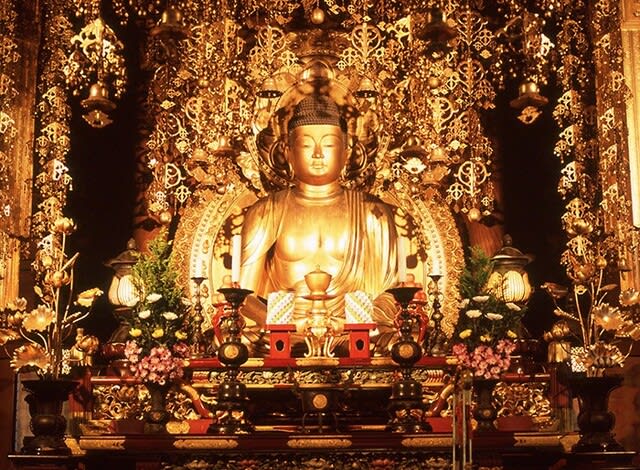

阿弥陀堂 御影堂の向かって左に東面して建ち、阿弥陀如来坐像を安置する。明治43年(1910)再建。宝永7年(1710)に現在地に移されるまでは勢至堂の前に建てられていた。

明治にはいって荒廃が進み、いったん取り壊され、明治43年(1910)に再建された。堂正面には後奈良天皇の宸筆で、知恩院の寺号をあらわして「大谷寺」という勅額が掲げられている。

本尊の阿弥陀如来坐像 本尊は阿弥陀如来座像で高さ2.7mある。(写真は知恩院HPより)

経堂【国重要文化財】 御影堂の東側に建つ経蔵は、三門と同じ元和7年(1621)に建てられた。

内部は、天井や柱、壁面は狩野派の絵師の手によって荘厳にされている。また、徳川2代将軍秀忠公の寄附によって納められた『宋版一切経』約6千帖を安置する八角輪蔵が備えられており、その輪蔵を一回転させれば、『一切経』を読誦するのと同じ功徳を積むことができるといわれる。(写真は知恩院HPより)

多宝塔 昭和33年(1958)に建立された。

納骨堂前の香炉台。

納骨堂。

大鐘楼のある上の段に行く道筋

大鐘楼【国重要文化財】 延宝6年(1678)に知恩院第38世玄誉万無上人のときに造営された。

釣鐘【国重要文化財】 高さ3.3m、直径2.8m、重さ約70t。寛永13年(1636)、知恩院第32世雄誉霊巌上人の鋳造。釣鐘は、京都方広寺、奈良東大寺と並ぶ大鐘として知られている。この大鐘が鳴らされるのは法然上人の御忌大会(4月)と大晦日の除夜の鐘だけで、とりわけ除夜の鐘は親綱1人・子綱16人の17人で撞き、京都の冬の風物詩となっている。

上段の境内にはさらに、いくつかの堂宇が並ぶ。

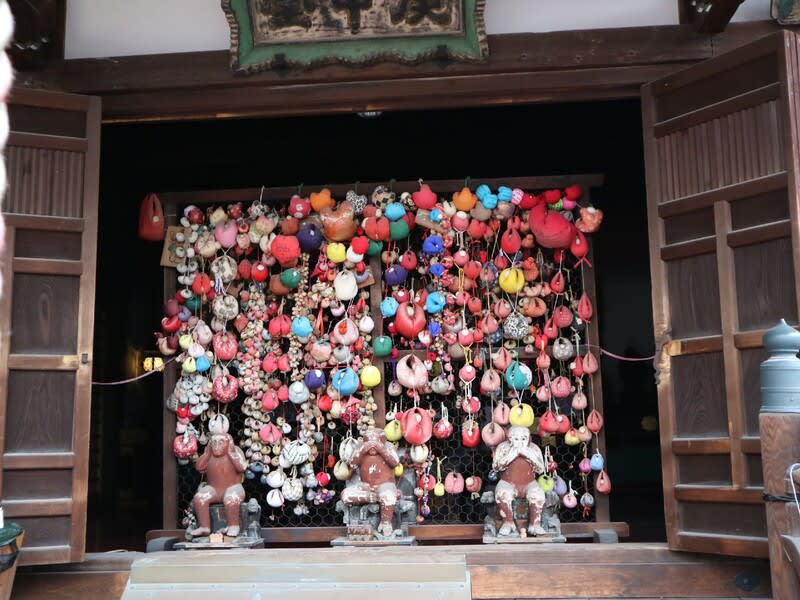

勢至堂【国重要文化財】 勢至堂の地は、法然上人がお念仏のみ教えを広められた大谷の禅房の故地であり、知恩院発祥の地でもある。堂内正面に掲げられている額「知恩教院」は後奈良天皇の宸翰であり、知恩院の名の起源がここにある。現在の勢至堂は享禄3年(1530)に再建されたもので、現存する知恩院最古の建造物。

御廟の拝殿。

御廟【京都市指定重要文化財】 法然上人のご遺骨をご奉安する廟堂。方三間の宝形造本瓦葺で、周囲には唐門のある玉垣がめぐらされている。現在の御廟は、慶長18年(1613)常陸国土浦藩主 松平伊豆守信一の寄進を得て改築された。

御廟の拝殿から見た京都市街。

黒門側から新玄関は庫裡にあたる寺務の一角の入り口。

黒門側からの参道。

元祖法然上人800年大遠忌の記念事業として、平成23年(2011)に御影堂の屋根瓦などの大修理を8年間にわたって行い令和2年(2020)に工事が完了し、落慶法要を行った。平成30年(2018)年3月に参拝した際にはまさに工事の真っ最中であった。令和5年3月に京都寺廻りをした際に、再度参拝、修理後の御影堂を無事に拝むことができた。

案内図

五木寛之著「百寺巡礼」よりーーーー朝に夕に念仏を称えて阿弥陀如来を思い浮かべていれば、極楽浄土のすがたが見えるようになり、臨終のときには阿弥陀如来の来迎が見える、というのである。だが、これはある意味ではむずかしいもので、誰にでも簡単にできることではない。また、比叡山でも古くから慈覚大師円仁がもたらした念仏三昧や、常行三昧という念仏のきびしい修行がおこなわれていた。これも、ふつうの人にとっては、非常にむずかしい念仏だったといえるだろう。そんなときに、法然が革命的な宣言をした。易行念仏といって「ナミアムダブツ」という言葉を称えるだけで人間は救われる。誰にとっても簡単な行で、極楽往生できると説いたのである。易行とは難行や苦行の反対の意味の言葉だ。この法然の念仏の教えは、当時の社会に一大衝撃をあたえた。その衝撃というものを、まざまざと思い起こすたびに、私はふしぎな感動をおぼえずにいられない。法然によれば、どんない無知な者でも、悪事をなした者でも、賤民として差別されている人びとであっても、「ナミアムダブツ」と称えれば、それだけで救われる、というものである。既存の宗教界にとっても世間の人びとにとっても、それは大事件だったにきがいない。

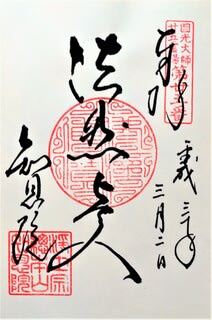

御朱印

(参考にした資料) 知恩院HP Wikipedia

知恩院 終了