古寺巡り 西本願寺飛雲閣

西本願寺の西南に滴翠園と名の付いた塀で囲まれた一画がある。そこに国宝・飛雲閣が建つ。

飛雲閣は、三層柿葺の楼閣建築で、普段は非公開である。今回、「京都冬の旅」として敵翠園の特別公開が催されている。庭園と一体となった、日本を代表する建築の一であり、鹿苑寺舎利殿の金閣、慈照寺観音殿の銀閣、そして飛雲閣と京都の三閣の一つともいわれる。

飛雲閣の歴史には定かな定説がなく、寺に遺る江戸時代初期の文書『紫雲殿由縁記』に豊臣秀吉の遺構だと記されていることから、聚楽第の遺構との説も広がったが確証はない。そのほかに本願寺により建てられたのではないかとする説や、豊臣秀吉の京都新城、後の高台院屋敷の「アコセガ池」畔から、後水尾上皇の仙洞御所造営に先立ち解体撤去され、本願寺に移築された建物との説もあるが、建築時期や建築理由など十分な説得性にも乏しい。この建物は、かなり謎の多い建物のようである。

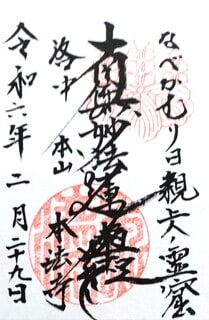

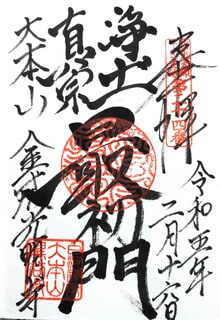

参拝日 令和6年(2024)2月29日(木) 天候曇り

所在地 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る門前町60

寺概略 省略 当ブログNO39 西本願寺参照。

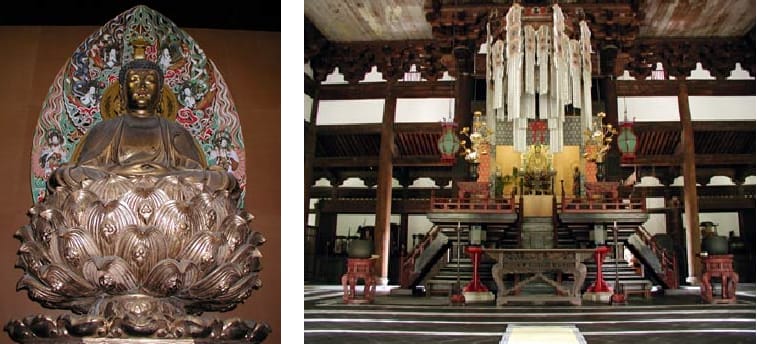

西本願寺に到着し、御影堂の前の門・御影堂門から境内に入る。御影堂の前に銀杏の大木。

西本願寺境内。 御影堂門方向を見る。

京都冬の旅・特別拝観の看板。

滴翠園案内図。 (京都埋蔵文化財研究所・本願寺と庭園より)

飛雲閣は、滴翠園という庭園に建つ建物でこの白壁塀に囲われている。拝観はこの門を潜ることになる。

門を潜るとすぐに目の前に滄浪池がありその奥に飛雲閣が凛とした姿を見せる。金閣も銀閣も入り口を入ってもなかなか姿を見せてくれないが、ここは直ぐにみられる。

滄浪池に写る逆さ飛雲閣も見どころ。

飛雲閣【国宝】。 初層は入母屋造りに唐破風と千鳥破風を左右に、二層は寄棟造りに三方には小さな軒唐破風を配し、三層は寄棟造りと実に複雑であるが変化に富んだ屋根になっている。

正面から見る。

二層、三層と建物は小さくなり、その中心も東に移るという左右非対称ながら巧みな調和を持つ名建築として知られている。全体的に柱が細く障子の多いことから、空に浮かぶ雲のようだということで、飛雲閣と名づけたといわれる。

一層は主室の招賢殿(しょうけんでん)と八景の間、舟入の間、さらに後に増築された茶室・憶昔(いくじゃく)からなる。二層は三十六歌仙が描かれた歌仙の間、三層は摘星楼(てきせいろう)と呼ばれている。

一層には、主室の招賢殿、八景の間、舟入の間と三室が配されている。

1階は池から船で直接建物内に入る形式の船入の間、上段・上々段を設けた主室の招賢殿、下段の八景の間、茶室・憶昔席(いくじゃくせき)などがある。舟入の間は書院造の「中門」に当たり、ここ以外に正式な入り口は見当たらない。正面の床下に船着き場と思われる階段が設けられている。正面の唐破風屋根の部屋は舟入の間となり、階段のところに船が横付けされ直接部屋にあがることができる。

1層に配された主室・招賢殿の内部。 (西本願寺HPより)

一層の部屋・舟入の間。

一層の端には後の増築された茶室。

茶室・憶昔(いくじゃく)。 外壁が弁柄色で調和があるようなないような・・・・。

躙口のある南側の全景。 (写真は西本願寺HPより)

茶室・憶昔の内部。 天井は網代仕上げ。 (写真は西本願寺HP)

二層は、三方に小さな唐破風をつけた寄棟屋根。

二層の部屋は、歌仙の間と呼ばれ杉戸に三十六歌仙の肖像が描かれている。外面の杉戸にも三十六歌仙の肖像が描かれている。

二層の内部・歌仙の間。 華奢で繊細な外観と比べると豪華絢爛差がうかがえる。(写真は西本願寺HP)

三層は摘星楼と呼ばれ展望室のようだ。窓の蔀戸を開けると円障子が嵌めらている。円障子によって景観を際立たせて品格ある雰囲気が味わえるとのこと。

黄鶴台【国重要文化財】 飛雲閣から西にのびる渡り廊下で結ばれている、柿葺寄棟造りの床の高い建物。黄鶴台を降りれば別棟の浴室があり、西南隅に唐破風をもつ蒸風呂と鉄釜などがある。

横鶴台には浴室が設けられている。

黄鶴台の前に、むくり屋根の木橋・擲盃橋(てきはいきょう)。

西本願寺の西隣地は興正寺。飛雲閣・黄鶴台の撮影には少し邪魔だが外せない。

茶室露地門。左手に腰掛待合。

(左)木橋は茶室へ。(右)「龍脊橋」と名が付いた石橋を渡り招賢殿へ。 石橋は滄浪池が造られたときは無く江戸中に架橋された。

舟乗り場。小船で舟入の間に行く。

飛雲閣の姿が滄浪池に逆さに写る姿が良い。

滄浪池を巡る道は茶室へ。

滄浪池の西北側に広がる枯山水の庭と茶室「澆花亭(ぎょうかてい)」。左手前に文如による毫塚の「乾亨主人毫塚」がある。

西本願寺の境内から築地塀で一画をつくる。園路の右一帯は「艶雪林」と呼ばれ、七重石塔「俗風塔」があり、文覚上人の塔ともいわれ、江戸時代前期の寛永年間(1624-1643)に移された。

燈籠のようだが・・・・艶雪林に置かれている。

茶室・澆花亭。 外壁の弁柄色が鮮やか。 本願寺第十八代門主の文如が明和五年(1768)に飛雲閣の庭園整備の際に作った茶室。「青蓮樹」と名の付くもう一つ茶室が並んで建つ。

滴翠園入口の東側に小高い丘があり四阿が見える。

四阿に向かう途中にあった三輪石塔。

四阿の胡蝶亭。

円形の屋根に中心に皮付きの松丸太が使用され、そこから小丸太の垂木が扇状に広がる。小舞は竹で綺麗な円を作っている。

滴翠園の中の東南の角地に鐘楼が建つ。

鐘楼は、高さ約3mの石垣の上に建つ。西本願寺の梵鐘は、音が門前に響き渡るように築地塀に近く、より高いところに釣られた。建築年代の不明であるが、記録では江戸時代前期の慶長16年(1611)の親鸞聖人350回大遠忌に先立って改修し、その後2度にわたる移転があり現在の場所に移ったとあり、西本願寺では最も古い建物のようだ。平成10年(1998)に修復された。

西本願寺を訪ねたのは二月末、梅の花が目を楽しませてくれた。

虎之間の玄関。

北小路通り側の書院が建つ境内。

書院の玄関。

大玄関門。 北小路通に面して建つ。

西本願寺唐門【国宝】 平成30年(2018)10月4日(土)に参拝した時は、工事中で見られなかったので今回の飛雲閣の参拝時に、併せて拝観することができ充分堪能できた。黒漆、飾り金具、彫刻で飾られた絢爛豪華な門は、西本願寺の南端、北小路通りに面して構えられている。数多の彫刻で飾られた、荘厳華麗な桃山建築の門である。門としての様式は、二本の本柱の前後に二本ずつ、計四本の控え柱が立てられている四脚門。 こちらは境内側。

桃山時代の豪華絢爛な意匠。彫刻は唐獅子、麒麟、鳳凰、孔雀、松に牡丹といった縁起物の他、中国の故事などがモチーフとなっている。

境内側の門の右袖壁の透かし彫刻。古代中国の三皇五帝時代の故事を現わした。堯帝が許由の高潔な人柄を聞き、位を譲ろうとすると当の許由は箕山に隠れてしまった。許由をさらに高い地位で処遇しようとすると、許由は潁水のほとりで「汚らわしいことを聞いた」と川の流れで自分の耳をすすいだ故事に基づく。

境内側の左袖壁の透かし彫り。右壁の故事に続き、それを見聞きしていた伝説の隠者、単父が許由のエピソードを知り、汚れた水を牛に飲ませることはできないといって立ち去る故事を透かし彫りにしてた。

北小路通に面して建つ唐門を見る。日の暮れるのも忘れて見とれてしまうことから「日暮門」とも称される。日光東照宮陽明門も技巧的かつ重厚な装飾から日暮門と呼ばれるが、西本願寺唐門の装飾は力強く躍動的な彫刻に明るく華やかな彩色が魅力。平成30年(2018)に2年半をかけて、修理を行った。

檜皮で葺かれた入母屋屋根の前後に唐破風が付く向唐門。書院の正門として設けられたものだが、元は御影堂の前にあった御影門を、元和4年(1618)に現在位置へ移築したと伝えられている。なお、移築前は現在のような装飾が施されておらず、今に見られる姿となったのは、書院の改修が行われた寛永10年(1633)頃と考えられている。また、伏見城の遺構であったとも言われているが定かではなく、建立年代ははっきりしない。

大徳寺本坊の唐門、豊国神社の唐門と、こちらの唐門をを含めた三棟は、桃山様式の国宝三唐門として知られている。

本願寺伝道院【国重要文化財】 西本願寺境内の外の門前町の洋館。内部は通常非公開。日本の近代建築をリードしてきた、近代を代表する建築家・伊東忠太の設計による。イギリスの建物をイメージした赤レンガ風タイル張りの外観に、インド・サラセン風のドームを載せ、千鳥破風を石造りした日本建築の意匠など、さまざまな建築様式を取り入れた建物。明治45年(1912)本願寺第22代 鏡如上人 [1876~1948年]の依頼で、真宗信徒生命保険株式会社の社屋として竣工。現在は僧侶の教育施設として使われている。

西本願寺飛雲閣 終了。

(参考文献) 西本願寺HP フリー百科事典Wikipedia 閑古鳥旅行社HP

五木寛之著「百寺巡礼」第一巻京都(講談社)