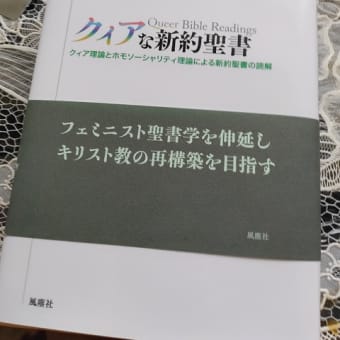

メアリー・ホランド/キム・ローゼンバーグ/アイリーン・イオリオ(別府宏圀監訳)『子宮頸がんワクチン問題 社会・法・科学』みすず書房2021

まず「子宮頸がんワクチン問題」であるから、ワクチンによる副反応の問題に限定されない子宮頸がんワクチン全般に関する問題である。副反応が軽いか、製造方法、治験のやり方、偽薬、法的な問題、倫理、そして科学的妥当性など幅広い問題を扱っている。

本書とはズレるが、日本ではこのワクチン否定論に対して、ワクチンと副反応の因果関係は証明されていない、日本だけ罹患率が増加しているなどとし、マス・メディアによる不正確な報道に警鐘を鳴らす有識者がいる。その動きに重なる有名な事例は、ノーベル賞受賞の本庶佑氏が「国際的に見ても恥ずかしい」との発言である。

さてワクチンとの因果関係は、科学的に証明できないことは、科学的に因果関係があるとは言えないとの「科学的結論」になるが、では何が原因でという点でいうと、それも証明できない事例が出てくる。

この2つを弁証法的にみるならば、科学は因果関係について説明できないことがある、ということになる。これはコロナのワクチンも同様である。実はここで説明できないことがあるにもかかわらず、「科学的結論」の方を選択することは政治的であるが、そこについては、あまり考慮されない。科学もまた社会的政治的営みに過ぎないのに、無意識的に無謬性を採用してしまっている。そうすると、どうしても倫理的問題が発生する。そこには法律上の問題、研究プロセスの倫理性への問いを考慮しなければならないという問題が生じている。

本書では、そういう部分に触れた議論が組み込まれているし、解明されていない問題を指摘する箇所が多々ある。くどいようだが、解明されていないとの事実は事実であるから、因果関係が証明できないとしても、科学では証明不可能であるということは確認できる。

ちなみに子宮頸がんは性交渉の経験ない女性には起こらない。そこで問いが生まれる。性交渉未経験者はワクチンをするべきか否かである。未経験であれば、子宮頸がんへの罹患はないのだから、する必要はないよに思える。ところが近い将来に性交渉を行うはずであるから、予防という観点でワクチンをするべきと考える。では、性交渉をしない無性愛者には必要がない。ちなみに人口の1〜3%いることになる。しかし、無性愛者であるとしても将来性交渉をする可能性があるので、ワクチンをして予防をした方がいいと考える。

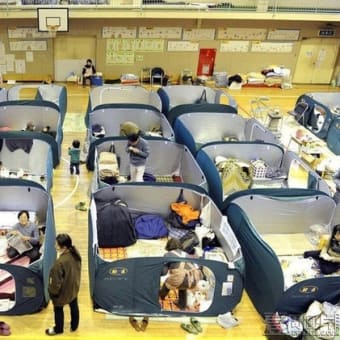

さらに子宮頸がんになる女性は国内で年に1万、死者は3000であるが、そうすると大多数の女性は子宮頸がんにならない。しかし、将来なるかもしれないから、ワクチンで予防する方がいいとなる。本書ではこのような推論を働かせることはないが、将来の不安に対処する方法として予防が人々の意識の中心となる。実はこれは社会学者ベックのリスク社会が発見する現代人の思考/志向になっている。これは自然災害や原発事故、環境問題に適応されるのだが、人々はいつの間にか無批判に予防が正しいと信じ行動することになる。

次回は少しだけ本書の要点を取り出し、締めくくりたい。