区の地区社協20数地区の広報担当者の研修会が開かれました。

今回は、そこで話題提供の時間が与えられました。

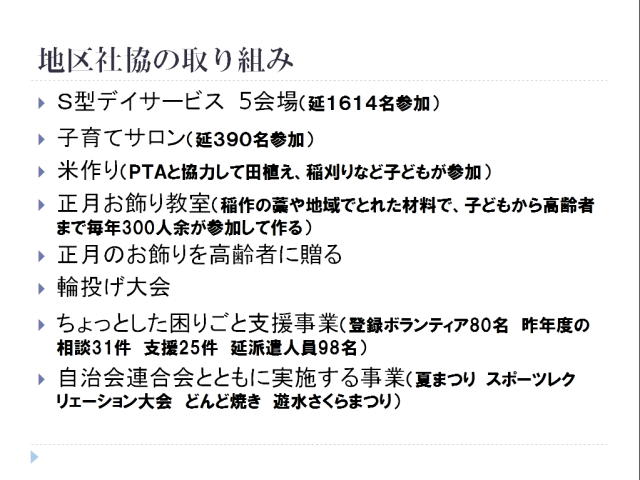

最初に自分が所属する地区社協の担当地域の特徴と活動紹介。

活動紹介のパワーポイントの1画面。

そのような地域で、広報活動の具体的な取り組みを紹介。

- 地区社協の活動を知らせること。

- 地域の情報(人、施設、取り組み等)を知らせること。

- 地域社会のあるべき姿についての問題提起や情報提供。

以上の3点が広報活動の柱になることを伝えました。

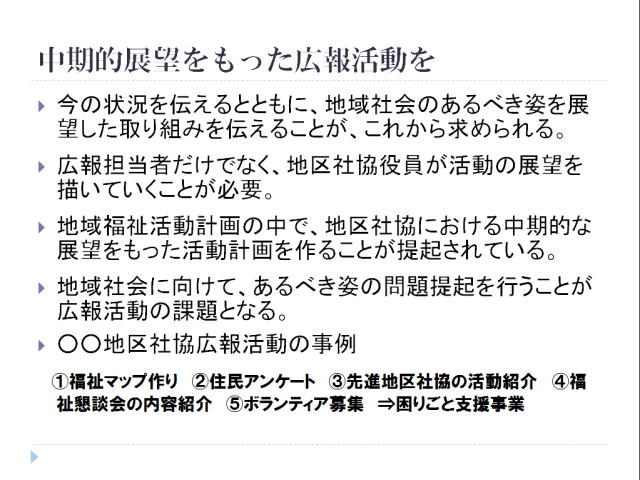

問題提起として次のような画面で締めくくりました。

地区社協活動は、毎年同じような事業の繰り返しという部分が多く、活動を知らせるだけでは毎年同じような紙面になってしまいます。

数年先までの展望を持ち、中期的な情報発信の計画を作っておくことが大切ではないかという問題提起をしました。

話題提供の後のグループ討議で、問題提起に食いついてくるような議論は出てきませんでしたが、市社会福祉協議会の担当者の中にはきちんと落ちたようです。

今日の遊水地で見た花。