2025年も 明けましておめでとうございます!

(注:goo のサイトトラブルのため今日までblogにアクセスできませんでした)

さて今年の元日、「理学部数学科卒の先生」がこの2025という数字についてネット動画で解説してくれました。

2025=45×45 つまり45^2 (これは「45の2乗」という表記)

私の世代で算盤を習っていた人なら常識なんだけど、

1から9まで足し上げると45になる。(それが珠算初心者用の練習課題だった)

1+2+3+…+9=45

つまり、

(1+2+…+9)^2=2025

というおめでたい数字の並びになる。

ところがここで。

「1の3乗」から「9の3乗」までを足し合わせても

1^3+2^3+…+9^3=2025

これもやっぱり2025になるんですねえ。

実はこれは。偶然一致するんじゃなくて、1から順番にどの数までで計算しても、必ず同じになる。

(1+2+…+n)^2=1^3+2^3+…+n^3

が必ず成り立つんだって!

そこで「理学部数学科卒の先生」、これは高校レベルの数学で証明できるので皆さんも確かめてみてね、といって動画を終わらせてしまった。

こんな謎をかけられたままじゃ落ち着いて正月できないよ。

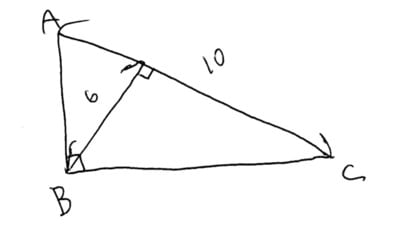

というので私が解いてみたのが以下。私の証明は高校数学レベルだけど、上手く図を画いて説明すれば小中学生でも理解できるかも。

これがめでたく解けたので安心して新年を過ごすことができそうです。

【以下 証明】

++++++++++++++++++++++

2以上の自然数nについて

A=1+2+...+n

B=1^3+2^3+...+n^3

とする。

さらにnより1つ大きい自然数n+1について、

C=1+2+...+n+(n+1)

D=1^3+2^3+...+n^3+(n+1)^3

とする。

C=A+(n+1)

C^2=A^2+2A(n+1)+(n+1)^2

D=B+(n+1)^3

ここで

A=1+2+...+n

A=n+...+2+1

よって

2A=n(n+1)

A=n(n+1)/2

したがって

C^2=A^2+n(n+1)(n+1)+(n+1)^2

C^2=A^2+(n+1)^3

------------------

ここでもし、

A^2=B が成り立つなら、

C^2=B+(n+1)^3

いっぽう、

D=B+(n+1)^3

なので

C^2=D が成り立つ。

-------------------

さらに、n=2の場合に

A=3

A^2=9

B=9

で

A^2=B

が成り立つので、

3以上のすべての自然数nについても

(1+2+...+n)^2=1^3+2^3+...+n^3

であることが証明された。