漁業がここまで衰退してくると、漁業者のみならず消費者にも影響する。

普代村、久慈市の様に漁業で経済を支えている地域は大変です。

温暖化のせいとか、中国やロシアで獲るようになったからとかの話は聞くが

本当なのかどうかも分からない。

なぜこうも日本だけ衰退しているのか?

GDPも中国にも他国にも追い越され、

給与も20年以上前から横ばいで、国内生産力は落ち、

増えているのは、「いじめ」と高齢者だ。

まともな大人がいないからこうなったということか?

「老害」と言う言葉があるが、日本の高齢者は老害にしかなっていないというのか?

確かに80代現役は、若者には老害かも知れない。

もっと後世世代を補佐したり、知恵を与える役立ち方もあるのだろうが・・・

下のような動画の専門家の話を聞けば、なるほどなと思うが、

なぜ政府は、学者や専門家の意見を取り入れないのかが分からない。

経済でも自然環境にも。

今だけ、カネだけ、自分だけ、か?

魚が消えた本当の理由は? 外国のせい? 温暖化のせい?

漁業のサステイナビリティを考える|片野歩×杉山大志

<以下は、水産専門家の片野歩さんの説明を一部文字お越ししたものです>

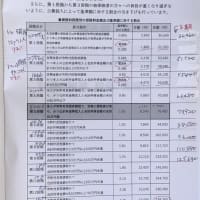

『下の表は、上がサバなどの青物 下がまだらなどの 資源量推移です。

気づいていただきたいのは ノルウェーでは 資源量が増えても 漁獲量を

科学的根拠に基づいて制限しているので 意図的に増やしていないということです。

しかし 国際的に 魚価が上昇しているので 同じような 漁獲数量でも

とにかく大型漁船は 豪華です 。

2016年にノルウェー漁業者の 満足度調査がありました。

実に 99%が満足という結果でした。

もちろん小型から大型漁船のすべてのデータです。

日本で同じ調査をしたら

最大の違いは 国が水産資源を 科学的根拠に基づいて管理しているかどうかです。

日本でも水産資源を無種物ではなく

自主管理の名のもとに漁業者に管理を丸投げしてきた代償は

全国で水産資源の激減と、地域の衰退という悲惨な結果を生んでい ます。

問題は 漁業者がたくさん獲ってしまうからではなく、 資源管理制度の問題なのです。

下のグラフは 日本の水産白書からのもので 漁業養殖業を含む 漁獲量推移を示したものです。

2021年は417万トンと記録が残る1956年以降で 過去最低数量でした。

ほとんどの学校の先生は、漁業を魚が取れなくなり大変な一次産業と 思い 、

子どもにそんな誤解を教えていることでしょう 。

次にこれが 世界全体の天然と養殖を合わせた

漁獲量は増やしていなくても 国際相場の上昇で肝心の漁業者利益は膨大に

なっています。 漁業は世界では 成長産業です。

下のホログラフは 本日のプレゼンの中で 皆さんの脳裏に 焼き付けていただきたいものです。

一方で日本は1200万トンから400万トンと3分の1に 激減しており減少が止まりません。

この現実はその原因究明を含め 広く 社会で議論すべき内容です。