キョウエイ株式会社では

ここでは、ポリ袋の製袋に関する色々な事柄をご紹介できたらと思っております。

*厳密には、ポリ袋=ポリエチレン(PE)袋、ポリプロピレン(PP)袋

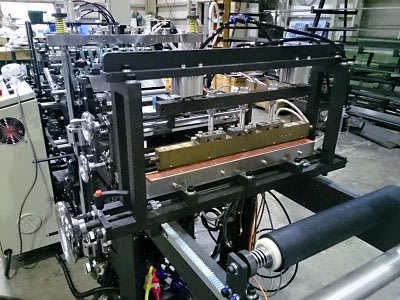

第15回目は、2つの印刷原反の印刷合わせ装置です。

袋には表面と裏面がありますが、この表面と裏面に印刷している場合、通常の製袋時には半折装置で半折して製袋しますので、表面と裏面の印刷がずれることはありません。

2つの印刷原反を合わせて底部をシールしながら製袋する場合は、各原反の印刷インキの載り具合や、巻いた時のテンションの掛かり具合の等で、同じ印刷ピッチの原反でも表面と裏面になる原反がずれるので、製袋中にテンション調整を手動で頻繁にしなければなりません。

そこで弊社では、このジャパンパック2013で「2つの印刷原反の印刷あわせ装置」を開発、実演展示させて頂きました。

仕組みとしましては、2つの原反の片方の印刷部を基準として、もう片方の減反の速度をACサーボモーターで制御し、2つの減反の印刷ピッチを合わせ、袋の底部になる部分を超音波シールやスリットシールいたします。

当初は、印刷機械で印刷できない幅の広幅原反(自動車のワイパー用袋、ビニール傘用袋、ネギ・ゴボウなど長物野菜の袋)の製袋で採用されるケースが多かったのですが、

最近ではデジタル印刷機械で印刷された300mm幅ぐらいの原反の製袋や、各々種類や厚みが違う2つの原反の製袋テストの要請が多くなってきました。

弊社向上では、デモ用・テスト用の製袋機械、装置などをご用意致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

第15回目は、サイド溶断シールの強度を向上させる装置。

「予備シール装置」「プレシール装置」「プレスシール装置」「疑似シール装置」等と色々な呼び名で呼ばれております。

この装置は、半折された2枚のフィルムを溶断シールする前に5mm幅ぐらいの熱刃でプレスします。(シールしないぐらいの熱温度と圧力で)

すると2枚のフィルムが密着します(シールはしていない)、そこを溶断することで、フィルムの偏肉、捻れによるシール部のピンホール等による破袋を防ぎ、シール強度を向上させる装置です。

結論として「シール強度が向上する=製袋速度が速くなる」ということで、ご採用になる製袋加工業者様がいらっしゃいます。

弊社では、この装置を機械的に連動させたクランク式とエアーシリンダーで駆動させた空圧式との2つの方式を採用致しております。

サイド溶断シールのシール時間、温度の調整等でもシール強度が安定しない場合は、1度ご検討下さい。

弊社では、お試し「空圧式プレスシール装置」として貸し出し品もございます。

(今現在、相当の待ち時間がございます。)

どの程度、シール強度が向上するのか? 効果をお試しください。

ちなみにこの装置のシールのプレス圧を上げ、温度を上げてシールすると、太線シール袋・補強シール袋等シール幅のある袋の製袋ができます。

第14回目は、製袋機械で作ったクリアケースです。

サイド溶断シール製袋機械は、当たり前なのですが、袋を作る機械なのですが、

弊社の独自のアイデアであります半折前加工機械と、サイド溶断シール製袋機械を使って、クリアケースを作れないか試したことがあります。

OPP♯50とCPP♯50のラミネートフィルムを使用して製袋するように箱が作れたら、使用頻度が1回使い捨てのワンウェイのケースなら安価に大量に作れないかと思い試してみました。

フラットフィルムの状態から折れ線加工―打ち抜き加工―切り込み加工―組み立て用両面テープを貼り付けて半折し、溶断シールをして箱を製袋します。

まだまだ、完成度は低いですが、サンプルを4種類程作りましたので、ご興味がおありの方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。

第13回目は、サイドガゼット「もどき」の角底袋です。

ラミネートフィルムの三方シール袋では、ボックスパウチと呼ばれるサイドガゼットの角底袋が増えてまいりましたが、サイドシール溶断シール袋でも、よくお問い合わせを頂くようになりました。

サイドガゼットの角底袋は、側面になるフィルムや底面になるフィルムを製袋機械のラインの中で複雑な加工をしながら製袋していくのですが、

弊社では、1枚のフィルムを半折前加工機でサイドガゼットのマチになる部分の折れ線にするために熱シールで焼き目を入れます。

そのフィルムを半折して後は、底マチ部(底ガゼット部)を食パンの袋の製袋のようにV溶断シールをします。

見た目は、まったくサイドガゼットの角底袋ではありませんが、中に物を入れるとなんとなくサイドガゼット角底袋風の袋になります。

サイドガゼットのマチ部と底ガゼットのマチ部を内に折り込んで頂くと見た目もサイドガゼット角底袋に見えてくる面白い袋です。

この製袋機械は、2011 JAPAN PACKに出展展示させて頂きました。

サンプル袋などございますので、ご興味がおありの方は、お気軽にお申し付けください。

第12回目は、ホットメルト塗工装置です。

サイド溶断シール袋には、プラ封筒と呼ばれる袋の様に開口部が粘着材や両面テープで開閉できる袋があります。

この開閉に使用されている粘着剤は、主に2種類あります。

溶剤式粘着材とホットメルトです。

今回は、ホットメルトについてです。

ホットメルトには、UV硬化型やアクリル系やゴム系等があります。

溶断シール袋にはゴム系ホットメルトが主流ですが、トンネリング(糊テープ部が皺上に波打つ)を少なくする対策をしたホットメルトを使用するのが一般的です。

また、ホットメルトの粘着力の強度も色々とあります。

このホットメルトの袋への製袋塗工方式(機械的)にも種類があります。

・フィルムに直に塗工する方式。

・シリコンローラーに一旦塗工しフィルムに転写する方式。

・通常はフィルムの流れ方向に対して上側塗工の方式ですが、最近、袋の表の面にサーマルプリンター等で印字表示や加飾加工をされることが多くなってまいりましたので、下側塗工できる、逆塗りと呼ばれる反転方式

・プラ封筒のフラップ部の角切り加工時に便利な間欠塗工方式

・絶対に開封できないように粘着強度を上げるための厚塗り塗工方式

製袋加工袋の使用用途が様々に増えてまいりましたので、塗工方式、ホットメルト糊自体にも特性があります。

ホットメルト塗工装置、ホットメルト粘着材をお考えでしたら、是非、ご相談ください。

第11回目は、チャック袋のチャック溶着装置の第3弾です。

これまでのチャックは、雄型、雌型の嵌合したチャック、または分離したチャックを雄型チャック、雌型チャックと別々にフィルムに溶着し半折する方法のチャック溶着装置、チャック袋製袋機械でしたが、

今回は、雄型、雌型が嵌合したチャックを雄型、雌型チャックを勘合したまま半折したフィルムの間に流し込み、フィルムに熱溶着するチャック溶着装置です。

おもに、ボックスチャックとよばれる角型のチャック溶着するのに使用いたしますので「ボックスチャック溶着装置」と呼ばれています。

このほかにも、チャック装着方法としましては、チャックの雄型、雌型を別々でチャックのフランジ部を連続発振式の超音波シールでフィルムに装着する「超音波シール式チャック装着装置」や熱シールできないフィルムや紙をチャック袋にする為に粘着材でチャックを装着する「ホットメルト塗工式チャック接着装置」等、チャック装着装置については、仕様、用途、チャックの種類によって色々な装置がありますので、ご興味のおありの方は、気軽にお問い合わせください。

第10回目は、チャック袋のチャック溶着装置の第2弾です。

前回は、円筒形のドラム上でチャックを溶着する「ドラム式チャック溶着装置」でしたが今回は、チャックの溶着する部分が列状に並んだコマの上でチャックを溶着する

「列状コマ、ベルトシーラー式チャック溶着装置」をご紹介致します。

雄型チャック、雌型チャックを別々にチャック型に溝を切った列状に並んだコマの上をベルトにチャックとフィルムをはさみ、

熱シールバーでチャックとフィルムを溶着する装置です。

この装置でフィルムにチャック溶着し半折して製袋致します。

最大の特徴は、雄チャック用溶着装置と雌チャック用溶着装置が分離できることです。

フィルムの2本の原反のはりあわせするフィルムのチャック付き袋の製袋や、特殊なチャック袋の溶着加工に使用できます。

このチャック装置については、弊社オリジナルです。

第9回目。サイド熱溶断シール式チャック袋の製袋機械のチャック溶着装置

チャックをフィルムに溶着する何種類かある装置の中で今回は、「ドラム式チャック溶着装置」をご紹介致します。

熱溶着可能なフィルムに雄型チャックと雌型チャックを別々に1つのドラム(円筒形のシリンダー)上でフィルムに溶着する方法の装置です。

この方式を1ドラム方式のチャック溶着装置と呼んでいます。

1ドラム方式に対して2ドラム方式チャック溶着装置があります。

チャック付き袋加工業者様の中には、1ドラム方式では、チャックを溶着する部分が雄と雌のチャックのシールバーが干渉し合い、

袋に対して位置的、寸法的にチャック袋の製袋加工に制約が発生する場合があります。

それを回避する為に2ドラム方式が採用されます。

2ドラム方式は、各々、雄型チャックに対して1つのドラム、雌型チャックに対して1つのドラムを装備した、合計2つのドラムを使用したチャック溶着装置です。

また、Bタイプ式フラップチャック袋や町の部分にチャックを装着したガゼットチャック袋等、特殊なチャック付き袋を加工する場合にも2ドラム方式が採用されます。

(1ドラム方式では、天地の寸法が極端に小さい横長の袋の口部にチャックを装着する場合や袋の底部に近い位置にチャックを装着する底開きの袋の場合等、加工できない場合があります。)

*このチャック溶着装置については、特許がございまして使用には、特許所有者様の許可が必要です。

弊社は、特許所有者様の許可、承認を得た上で製造販売させて頂いております。

詳細は、弊社までお問い合わせください。

第8回目は、「スリットシール装置」

弊社のスリットシール装置というのは、2枚のフィルムを流れ方向にV字型熱刃で熱溶断シールをする装置です。

このスリットシール装置を使って、野菜の長物袋(葱袋、牛蒡袋)の袋底のシールや

トイレットペーパーやオムツの外袋のチュービングの為のシールに使用されております。

じつは、このスリットシールの技術、装置というのは、弊社に「熱溶断接着機」という特許があったのですが、弊社と致しましては、

この製袋業界の発展に寄与するために、どなたが、このスリットシールの技術をご使用になろうともあえて、特許の権利を主張致しませんでした。

その結果、この技術、装置を使用した袋が野菜の長物の袋では、標準袋となり、弊社も忙しくさせて頂きました。

今後も製袋加工の色々な技術、装置を考案し発表していきたいです。

第7回目は、「忘れた頃にご注文を頂く装置」です。

製袋のフィルムの流れ方向に対して90度の角度(横方向)より開封テープを溶着している装置

例えば、弊社では取り扱ってはおりませんが、サンドイッチ袋のような袋の上部から袋が開封できるテープの溶着装置です。

ちなみにサンドイッチ袋やおにぎり袋は、たくさんの知的所有権があり、権利をお持ちの方がいらっしゃいますので、お取り扱いにはご注意ください。

弊社では、シリコンローラーにテープを静電気で張りつけて、一定のテープ幅にフライングカッターで切りながら袋の内側に溶着する装置です。

袋の内になる部分の加工装置には、このほか他にも色々な方法があります。