kurogenkokuです。

493冊目は・・・。

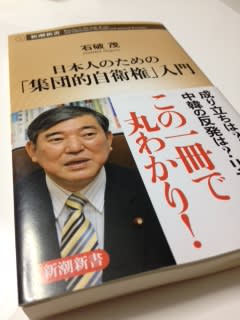

日本人のための「集団的自衛権」入門

石波 茂 著 新潮新書

まず本書を元に自衛という考え方について簡単に整理してみると。。。

①まず国連憲章第二条第四項で戦争は実質的に禁止されている

②国連には集団安全保障という、侵略国家や乱暴な国に国際社会が一致協力して対応し平和を取り戻そうという概念がある。

③とはいえ、国連安全保障理事会がちゃんと対応してくれるまで時間がかかるので、国連憲章第五十一条では個別に自衛権を行使して戦ってもよいし、仲間の国で協力して自衛権を行使してもよい。前者が個別的自衛権、後者が集団的自衛権。

④国連憲章第五十一条には「固有の権利」という論点がある。諸外国ではこれを自然権として受け入れているが、日本では「固有の権利」とみなすことに今なお強い難色を示す国際法学者が少なくない。

そもそもなぜ日本に自衛権があるのか。

⇒ごくおおざっぱに言えば、戦後すぐに自分たちで国を守るということすら否定していたものの、少しずつ自衛権を持つという立場になっていった。その合間で、米軍の駐留を集団的自衛権の行使と捉える時代を挟み、個別的自衛権の保有や行使は認めるが、集団的自衛権に関しては「持ってはいても使えない」という立場に行き着いたということである。

現在、憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使のための要件は。

①我が国に対する急迫不正の侵害があること

②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

集団的自衛権について、現在の日本の解釈。

⇒集団的自衛権の行使は憲法に定められた自衛の範囲を超えるので全く使えない。我が国は国際法上集団的自衛権を保有するが、憲法上その行使は許されない。

世界において集団的自衛権を発動する要件は。

①国連加盟国に対して武力攻撃が加えられたこと

②安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間であること

③自衛権行使の措置を遅滞なく安全保障理事会に報告すること

④不法な武力攻撃の存在を被害国が宣言すること

⑤被害国が支援を要請すること

⑥必要性、均衡性を有すること

⑦危害を避けるためにやむを得ないものであること

その他のポイントと感じたところ。

⇒一口に集団的自衛権といっても、それが持つ意味ないし価値は、その主体が大国であるか小国であるかでまるで違ってくる。それを濫用することのできる立場にない小国の場合には、集団的自衛権は自国の安全にとり重要な命綱となり得るが、同時に下手をすると大国による濫用に泣かされることにもなる。大国はその大国的な「国益」計算のゆえに、集団的自衛権の行使について抑制的であるよりは濫用ぎみ、過剰ぎみに走りやすい。この望ましくない傾向を抑えるには、結局、集団的自衛権の概念およびこれに関連するいくつもの事項をより精密に説明し、なにが「濫用」であるかを判定する基準を明確にしてゆくほかない(佐瀬昌盛氏)

現在、集団的自衛権について新聞・メディア等で取り上げない日はないというくらい注目されています。その中で特に興味深かったのが、集団的自衛権の行使を行なうためには憲法解説が必要という立場と、憲法を変えなくても解釈により行使が可能という2つの立場があり、政党関係なく意見が分かれています。著者の考え方は後者です。実は本書を読んでいてこのあたりがしっくりきませんでした。解釈できるのであればそもそもなぜこれだけ意見が分かれているのかということ。

集団的自衛権の必要性は第二章を読めばなんとなくわかります。ただ現在の状況で行使となると。。。

ちなみに著者は戦争を推進しているわけではありません。平和の手段として集団的自衛権の必要性を論じていますのでここは補足しておきます。

戦争をしないために何が良いのか、我々は真剣に考えなければならないですね。

【目次】

はじめに

第一章 「集団的自衛権」入門編

1 戦争は禁止されている

2 第五一条はどう解釈されてきたのか

3 ベトナム戦争は「自衛戦争」か

4 日本は「自衛権」をどう考えてきたか

5 「行使はできない」の根拠を疑う

6 日本政府の解釈は妥当だったのか

7 「行使可能」でどうなるか

第二章 「集団的自衛権」対話編

1 地球の裏側で戦争するつもりでは?

2 ソフトパワーの時代ではないか?

3 卑怯で何が悪いのか?

4 アメリカは本当に望んでいるのか?

5 想定されている事態は非現実的では?

6 個別的自衛権で何とかなるのでは?

7 まずはお前が隊員になれ

8 自衛隊員は嫌がっているのでは?

9 アメリカの巻き添えになるだけでは?

10 テロリスト掃討もやるつもりですか?

11 憲法九条のおかげで平和なのでは?

12 アメリカとの関係は対等になるのか?

13 中国・韓国を刺激しないか?

14 一体、どんな危機があるというのか?

15 徴兵制への布石では?

16 結局、イケイケドンドンになるのでは?

付録 国家安全保障基本法について

<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=kurogenkoku-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4106105586&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>