神流川の下久保ダム上流は、美しい渓谷があります。

美しいとは言っても、新道開通によって大分興趣が減じたのですが・・。

2018年07月31日に訪問いたしました。

私が、初めてここを尋ねたのは、1986年の早春でした。

秩父鉄道の皆野駅から出発して、徒歩で志賀坂峠を越えて群馬県側に出たのですが、

さすがに、足が棒というよりも、ひざが反対側に曲がりそうでした。

なぜ歩いたか・・・。

それは資金不足だったからです。

さて、今回はさすがにそんな真似をしようとは思いませんでした。

さて、神流川の奇勝、丸岩です。岩の上に誰か住めそうですね。

盆栽のようです。

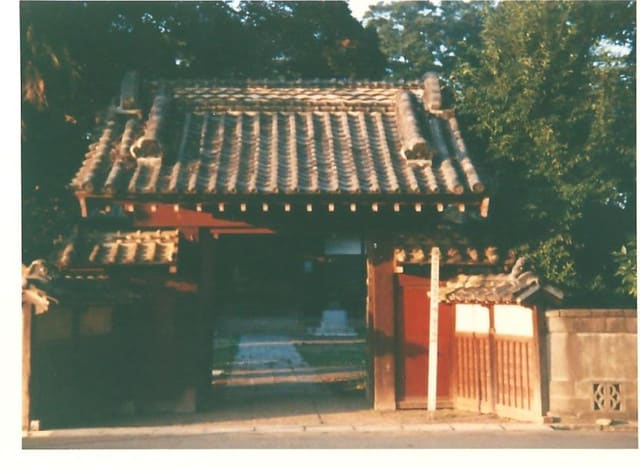

さて、この丸岩に並ぶようにして、珍しい名前の神社があります。

神流川鮎神社です。

祠の台座は対岸にある石灰岩鉱山、叶山の頂から降ろしたもののようです。

以前は、この他にも謂れのある奇岩があったのですが、どこに行ってしまったのか。

旧道を丹念に探さないと見つからないでしょうね。

いつか探したいと思っています。

美しいとは言っても、新道開通によって大分興趣が減じたのですが・・。

2018年07月31日に訪問いたしました。

私が、初めてここを尋ねたのは、1986年の早春でした。

秩父鉄道の皆野駅から出発して、徒歩で志賀坂峠を越えて群馬県側に出たのですが、

さすがに、足が棒というよりも、ひざが反対側に曲がりそうでした。

なぜ歩いたか・・・。

それは資金不足だったからです。

さて、今回はさすがにそんな真似をしようとは思いませんでした。

さて、神流川の奇勝、丸岩です。岩の上に誰か住めそうですね。

盆栽のようです。

さて、この丸岩に並ぶようにして、珍しい名前の神社があります。

神流川鮎神社です。

祠の台座は対岸にある石灰岩鉱山、叶山の頂から降ろしたもののようです。

以前は、この他にも謂れのある奇岩があったのですが、どこに行ってしまったのか。

旧道を丹念に探さないと見つからないでしょうね。

いつか探したいと思っています。