佐倉市美術館にて開催されていた浅井忠展を9月6日に母と見に行きました。

浅井忠(1856~1907年)は江戸末期に佐倉藩士の子として江戸の佐倉藩中屋敷に生まれ、7歳から10年間佐倉市に住み、南画家・黒沼槐山から花鳥画を学ぶ。

そのあと上京して工部美術学校でイタリアの画家フォンタネージから本格的な西洋絵画を学び、中国派遣の新聞画家や日露戦争の従軍画家になってのち第4回内国勧業博覧会にて賞を得て東京美術学校の教授に。日本の西洋美術の黎明期の中心的存在に。1900年から文部省の令でフランスへ西洋画のために留学した。

1902年に帰国後、京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)教授となり、個人的にも、1903年に聖護院洋画研究所(1906年に関西美術院)を開いて安井曽太郎、梅原龍三郎、津田青楓、向井寛三郎など後進の育成にも力を発揮し、正岡子規に絵を教え、夏目漱石の小説の人物のモデルにもなったそうで、京都で生涯を終えました。

佐倉市が誇る名士だそうです。

作品を見てみると、ヨーロッパ留学前と留学してからの絵の雰囲気が違うのがわかります。

最初に師事していたフォンタネージ教授が古典的な絵画法で描く画家であったため影の部分は黒もしくは黒っぽい茶色で描く描きかたをしてました。

ヨーロッパはすでに印象派が認知され、これまでの古典技法がむしろ古いものとなっている時代です。

1893年に黒田清輝が外光描写を学んで帰国して広め、その絵画を外光派もしくは影の色に青や紫を多用したので紫派と呼ばれ、浅井忠を中心とする古典的な絵画は脂派(やには)と揶揄されて、次第に外光派が主流となります。

確かに、色はそのものを遊び心なく真面目に描いている絵です。

でも筆致に無駄がなく、形に歪みがなく、対象を早く正確に描く技術の高い画家だと感じました。

この時代はまだ写真技術が発達してなく、新聞画家や従軍画家でもあったので早く正確に記録する技術を必要としてましたからね。

また武士の出身であることも影響してたのでは。すごく真面目な絵ですが、真摯に取り組む気概を感じます。

「金州城壁上」1894~95年(明治27~28年)

新聞画家として中国で描いた水彩。まだ「清」の時代ですね。的確な描写で空気感もあり技術がすごい。

「農夫帰路」1887年(明治20年)

「漁婦」1897年(明治30年)

「武蔵野(武士鷹狩図)」1898年(明治31年)

油彩画は緻密で、ひなびた田舎で農夫や漁婦が真面目に働く姿をとても真面目に描いてました。武士の絵はすでに明治になっているのですが、昔を思い出して描いたのでしょうか。

1900年から2年間ヨーロッパに留学。新しい絵画、アールヌーボーなどのデザインの流行などヨーロッパの当時の現代アートの洗礼を受けます。

またフランスの田舎のグレーという村の風景に心惹かれ熱心に水彩画や油彩画で描きとどめてます。

それが、色が美しいのです。

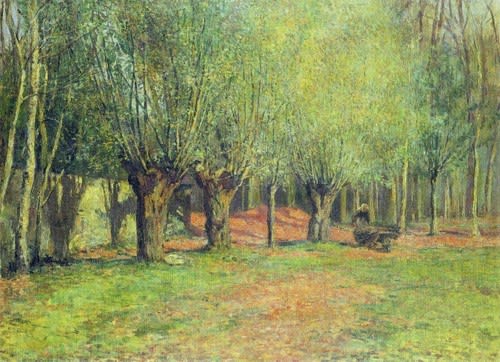

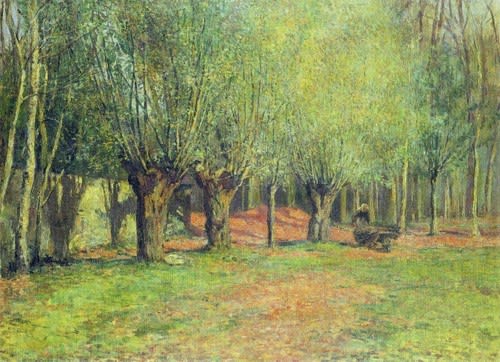

「グレーの秋」1901年(明治34年)

「グレーの柳」1901年(明治34年)

「編みもの」1901年(明治34年)

「にわとり」1902年(明治35年)

「編みもの」はなんとなく黒田清輝の「読書」を想起してしまいます。

ヨーロッパの美術を肌で感じて、画面がぐっと明るく親しみやすくなってます。やはり色が綺麗だと見る側も楽しい♪

絵を描くのが早い方だったようで一日に2枚描いた絵も展示されてました。

「農婦」「農婦(老婆)」1902年(明治35年)

浅井氏は水彩画がやはり素晴らしい。

自在な筆使いや色遣いでご本人も楽しんでいるように感じました。水彩画と相性のいい人なんだと思います。インターネットで見つけられたのは少しだけですが載せます。

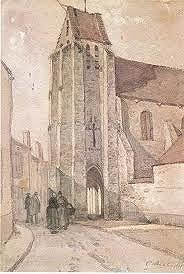

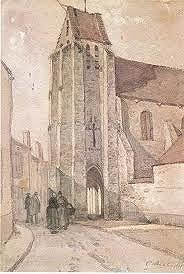

「グレーの塔」1901年(明治34年)

「グレーの古橋」1901年(明治34年)

「グレーの橋」1902年8(明治35年)

本当は緑の木や草、波の表現が美しいのですが、みつからなくて(^^;)

水彩画では木の葉が白く光る部分や白い波しぶきは水彩紙の表面をひっかいて削ってハイライトにしてました。「グレーの古橋」のススキもひっかいて紙の白で穂を著してます。

さらに師であるフォンタネージ氏に会いに行くためにイタリアに向かい、その時もまた風景をスケッチしてます。

「洋上の夕日」1902年(明治35年)

水彩画だとより自由に描いていて、見ていて楽しいし、わたしも水彩画を習っているのですごく参考になります。

太陽からの光は不透明水彩の白を使って表現。

帰国して京都に住んでからの水彩画

「鹿ヶ谷(若王寺風景)」1907年(明治40年)

「京都高等工芸学校の庭」1903年(明治36年)

「聖護院の庭」1903年(明治36年)

このころは工芸学校の教授や画塾の先生、さらに工芸デザインにもいろいろ仕事をされていたなか、水彩画、油彩画を描かれてますが、ここでは水彩画を載せました。

さらに工芸学校の教授ですので、工芸品のデザインを多く手がけてます。

ヨーロッパで見たアールヌーボーの影響を色濃く感じます。蒔絵は図案のみ浅井忠氏です。

そのほか本や雑誌の表紙やイラストなど活躍は多岐にわたります。

そして次代を担う画家を育てた浅井氏は写真で見ると大柄で武士の風情を感じました。

母と見ごたえがあって見に行って良かったねと合意しました。

浅井忠(1856~1907年)は江戸末期に佐倉藩士の子として江戸の佐倉藩中屋敷に生まれ、7歳から10年間佐倉市に住み、南画家・黒沼槐山から花鳥画を学ぶ。

そのあと上京して工部美術学校でイタリアの画家フォンタネージから本格的な西洋絵画を学び、中国派遣の新聞画家や日露戦争の従軍画家になってのち第4回内国勧業博覧会にて賞を得て東京美術学校の教授に。日本の西洋美術の黎明期の中心的存在に。1900年から文部省の令でフランスへ西洋画のために留学した。

1902年に帰国後、京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)教授となり、個人的にも、1903年に聖護院洋画研究所(1906年に関西美術院)を開いて安井曽太郎、梅原龍三郎、津田青楓、向井寛三郎など後進の育成にも力を発揮し、正岡子規に絵を教え、夏目漱石の小説の人物のモデルにもなったそうで、京都で生涯を終えました。

佐倉市が誇る名士だそうです。

作品を見てみると、ヨーロッパ留学前と留学してからの絵の雰囲気が違うのがわかります。

最初に師事していたフォンタネージ教授が古典的な絵画法で描く画家であったため影の部分は黒もしくは黒っぽい茶色で描く描きかたをしてました。

ヨーロッパはすでに印象派が認知され、これまでの古典技法がむしろ古いものとなっている時代です。

1893年に黒田清輝が外光描写を学んで帰国して広め、その絵画を外光派もしくは影の色に青や紫を多用したので紫派と呼ばれ、浅井忠を中心とする古典的な絵画は脂派(やには)と揶揄されて、次第に外光派が主流となります。

確かに、色はそのものを遊び心なく真面目に描いている絵です。

でも筆致に無駄がなく、形に歪みがなく、対象を早く正確に描く技術の高い画家だと感じました。

この時代はまだ写真技術が発達してなく、新聞画家や従軍画家でもあったので早く正確に記録する技術を必要としてましたからね。

また武士の出身であることも影響してたのでは。すごく真面目な絵ですが、真摯に取り組む気概を感じます。

「金州城壁上」1894~95年(明治27~28年)

新聞画家として中国で描いた水彩。まだ「清」の時代ですね。的確な描写で空気感もあり技術がすごい。

「農夫帰路」1887年(明治20年)

「漁婦」1897年(明治30年)

「武蔵野(武士鷹狩図)」1898年(明治31年)

油彩画は緻密で、ひなびた田舎で農夫や漁婦が真面目に働く姿をとても真面目に描いてました。武士の絵はすでに明治になっているのですが、昔を思い出して描いたのでしょうか。

1900年から2年間ヨーロッパに留学。新しい絵画、アールヌーボーなどのデザインの流行などヨーロッパの当時の現代アートの洗礼を受けます。

またフランスの田舎のグレーという村の風景に心惹かれ熱心に水彩画や油彩画で描きとどめてます。

それが、色が美しいのです。

「グレーの秋」1901年(明治34年)

「グレーの柳」1901年(明治34年)

「編みもの」1901年(明治34年)

「にわとり」1902年(明治35年)

「編みもの」はなんとなく黒田清輝の「読書」を想起してしまいます。

ヨーロッパの美術を肌で感じて、画面がぐっと明るく親しみやすくなってます。やはり色が綺麗だと見る側も楽しい♪

絵を描くのが早い方だったようで一日に2枚描いた絵も展示されてました。

「農婦」「農婦(老婆)」1902年(明治35年)

浅井氏は水彩画がやはり素晴らしい。

自在な筆使いや色遣いでご本人も楽しんでいるように感じました。水彩画と相性のいい人なんだと思います。インターネットで見つけられたのは少しだけですが載せます。

「グレーの塔」1901年(明治34年)

「グレーの古橋」1901年(明治34年)

「グレーの橋」1902年8(明治35年)

本当は緑の木や草、波の表現が美しいのですが、みつからなくて(^^;)

水彩画では木の葉が白く光る部分や白い波しぶきは水彩紙の表面をひっかいて削ってハイライトにしてました。「グレーの古橋」のススキもひっかいて紙の白で穂を著してます。

さらに師であるフォンタネージ氏に会いに行くためにイタリアに向かい、その時もまた風景をスケッチしてます。

「洋上の夕日」1902年(明治35年)

水彩画だとより自由に描いていて、見ていて楽しいし、わたしも水彩画を習っているのですごく参考になります。

太陽からの光は不透明水彩の白を使って表現。

帰国して京都に住んでからの水彩画

「鹿ヶ谷(若王寺風景)」1907年(明治40年)

「京都高等工芸学校の庭」1903年(明治36年)

「聖護院の庭」1903年(明治36年)

このころは工芸学校の教授や画塾の先生、さらに工芸デザインにもいろいろ仕事をされていたなか、水彩画、油彩画を描かれてますが、ここでは水彩画を載せました。

さらに工芸学校の教授ですので、工芸品のデザインを多く手がけてます。

ヨーロッパで見たアールヌーボーの影響を色濃く感じます。蒔絵は図案のみ浅井忠氏です。

そのほか本や雑誌の表紙やイラストなど活躍は多岐にわたります。

そして次代を担う画家を育てた浅井氏は写真で見ると大柄で武士の風情を感じました。

母と見ごたえがあって見に行って良かったねと合意しました。