その時、ミニョンが走ってきた。顔には満面の笑みを浮かべている。そんなミニョンが眩しくて、ユジンは目を逸らしてしまった。

「ユジンさん、待ちましたか?」

「いいえ」

本当は足先が冷たくて仕方ないほど待ったが、ミニョンのために小さな嘘をつく自分が不思議だった。2人はニッコリと微笑んで、ゴンドラに乗り込んだ。

ゴンドラの中は二人だけの空間だった。

ミニョンは外の景色を見るユジンを時折チラチラと見つめた。ユジンが見つめられていることに気がついて、ミニョンを見つめ返すと、ミニョンは照れ臭そうに笑い、ユジンは恥ずかしくて俯いてしまった。お互いを変に意識してしまい、たびたび2人の視線がからまると、何とも言えない空気になった。

ゴンドラから降りるときも、ミニョンはユジンの手をしっかりと握って下ろしてくれた。また二人の視線が交差して、触れた指先と胸の奥が熱くなるのを感じた。

あの南怡島以来、ミニョンはユジンをより意識し始めていた。そしてユジンはミニョンをチュンサンとは違う1人の男性として意識し始めていた。二人とも距離が少しずつ縮まっていくのを感じていた。それが嬉しくもあり、怖くもあったのだ。

二人が山頂に着いたのと交代で、昼の営業を終了したレストランのスタッフは、夕食の時間まで一度ふもとにゴンドラで降りて行った。レストランに2人きりになってしまったが、一階から三階まで回って、夢中になってリノベーションの案を出しあっている二人は気にもとめなかった。二人で仕事をすると、アイデアが次々と湧いて、時間が経つのがあっという間だった。

ふいにミニョンがユジンに質問した。

「好きな季節は冬、好きな色は白、でしたよね?ユジンさんが好きな食べ物は何ですか?」

「どうしてそんな事を聞くんですか?」

「ただ、覚えておきたくて」

ミニョンはそう言うと、あの優しい眼差しでニッコリと微笑んで、背を向けて歩いて行った。ユジンは10年前に戻って、チュンサンと会話の続きをしているような不思議な気分になった。何故ミニョンは急に優しくなったのだろう?ユジンはいぶかしんだ。

夕暮れどき、二人は今日という日を惜しむように、夕焼けに照らされた山頂を散歩するのだった。

しかし、事態は一変してユジンは途方にくれていた。さて、帰ろうとゴンドラに乗ろうとしたとき、あまりの強風でゴンドラ🚠が止まって、麓に降りられなくなったのだ。2人はキム次長の電話でそれを知った。

ミニョンが気になって仕方がないユジンは、一晩中ふたりきりかと思うと、居心地が悪くて仕方なかった。どうしても彼とチュンサンが重なってしまい、意識してしまう自分に戸惑っていた。なんとなく、ここにいてはいけないという妙な胸騒ぎがした。

一方ミニョンは寒くないようにと、せっせと暖炉に薪を焚べている。

「ユジンさん、心配ですか?」

「少し、、、。どうにかして、山を降りられないでしょうか」

「ユジンさん、遭難して死んでしまいますよ。風が弱まるまで待ちましょう。」

ユジンは諦めて、レストランの中を所在なさげにウロウロしていた。外は真っ暗で、猛烈に吹雪いている。

一方でミニョンはとても落ち着いていた。むしろ、サンヒョクにも誰にも邪魔されず、ユジンと2人きりで一晩過ごせる口実が出来たのが嬉しかった。ユジンと少しでも長い間、一緒に過ごしたい。

ミニョンは暖炉の前に椅子を置いてくつろいでいた。

「ユジンさん、気まずいですか?こちらに来て暖まりましょう」

しかし、ユジンはそれには答えずに、

「上を見てきます」と言って行ってしまった。ユジンはぶらぶら歩きながら、これから一晩どう過ごそうと困り果てていた。

一方ミニョンは、疲れのために暖かい暖炉の前で、いつのまにかうとうとしてしまったらしかった。

ユジンがぶらぶらしてやっと諦めて戻ってくると、ミニョンはすやすやと眠っていた。ユジンはほっとして、そっとミニョンの隣に腰を下ろした。

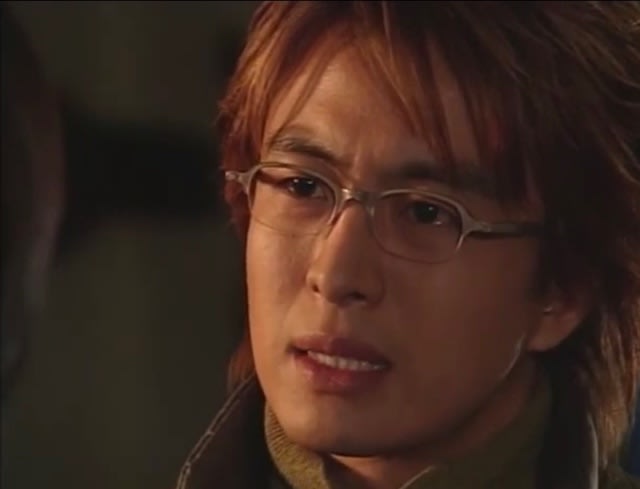

今日は気づかれずに、思う存分ミニョンの顔を見つめられる。暖炉の明かりに照らされたミニョンは、本当にキレイだった。サラサラの髪の毛、笑うと少し垂れる温かな目元、長いまつ毛、すっと通った鼻筋、上品で優しい口元、全てが懐かしく愛おしいチュンサンのようだ。その髪に、頬に触れたい、ユジンは込み上げる衝動と必死に戦っていた。そして、決心して恐る恐る指を顔に近づけて、メガネを外してみた。

ああ、やっぱりチュンサンにそっくりだ。今すぐに抱きしめたい、たちまち瞳が潤んでしまう。

ミニョンが気がつくと、ユジンが隣に座って、自分を覗きこんでいるのを感じた。目を開けると、手にはメガネを持っているのが見えた。ユジンの潤んだ真剣な眼差しは、自分を見ているのではなく、チュンサンを見ているのだと、すぐに分かった。

ユジンはハッとした顔で

「すみません。寝る時メガネが邪魔かと思って、、、」と顔を真っ赤にして目を伏せた。そしてそそくさと席をたった。

ミニョンは急に腹が立ってきた。ユジンはまだ、影の国にいるのだ。いいかげんにカンジュンサンではなく、イミニョンを見てほしい。気がつくと口が勝手に動いていた。

「ユジンさんは、いつまでカンジュンサンを想っているんですか。」

そして、ユジンを追いかけて目の前に立ち塞がるように立った。

「カンジュンサンが生きていても、今でもあなたと愛し合っていたと思いますか。」

たちまちユジンの目は涙でいっぱいになった。ユジンはあまりのショックで足元が崩れそうだった。

「どうしてそんなことを言うんですか。やめましょう」

「あなたはカンジュンサンが死んだから執着してるんです」

「やめてください。あなたに関係ないでしょう。」

「僕はあなたに関わりたいんです。」

ユジンは訳が分からないと言う顔でミニョンを見つめた。

「あなたは僕が愛を知らないと言いましたね。確かに僕は愛を知らないかもしれない。でも、あなただってそれは愛じゃない。執着で未練なんだ!」

「やめてください!」

「いい加減に現実を見てください。彼はもう死んだんだ!」

「やめて、やめてってば。どうしてそんなことを言うんですか!」

ユジンは涙でいっぱいの瞳でミニョンを睨みつけた。

するとミニョンは、どうして分からないんだ、という表情で叫んだ。

「僕があなたが好きなんです!」

二人の時が止まった。ユジンは信じられないという顔でミニョンを見つめていた。

やがてミニョンは真剣な顔でユジンを見つめて、苦しげな表情で、言葉を絞り出した。

「僕が、、、あなたを、、、愛しているから。」

もう後戻りは出来ないという覚悟がその顔に浮かんでいた。

二人は凍りついたまま、いつまでもお互いを見つめていた。心の嵐はいつまでもやみそうもなかった。そして、レストランの外でも漆黒の闇に、嵐が吹き荒れていた。