「第70回」の代替企画

「運営委員がお薦めする本100選 ~Stay home! But let’s keep leaning! この機会に良書を借りて、じっくり読んで学びましょう!」

全148冊の配信になります。

貸出希望の1次締切は、本日5月17日の18時とさせていただきます。

みなさんのお手元に書籍が届くのは、18日以降になります。

「○○小学校内 ○○様」宛てに届けますので、学校で受け取ってください。

受け取った日から2週間を目途に返送してください。

返送先を同封していますので、そちらへ「ゆうメール」の着払いで送り返してください。

(誰の選書かは、届いてからのお楽しみです。)

返送の際は、封筒の一部を切り取って、中身がのぞき見できるようにして、表面に「ゆうメール・着払い」と書いて、切手をはらずにポストへ投函してください。

各運営委員からのおすすめ本は、次のとおりです。

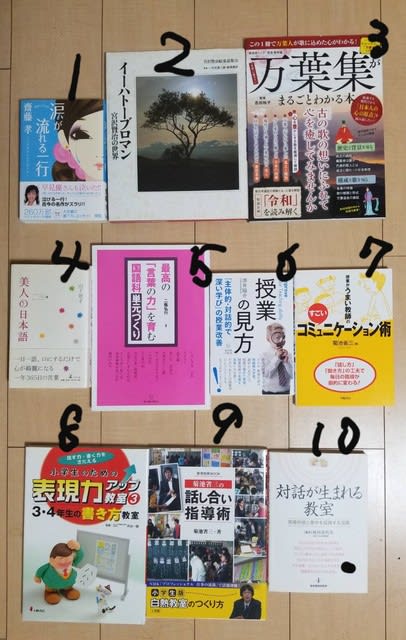

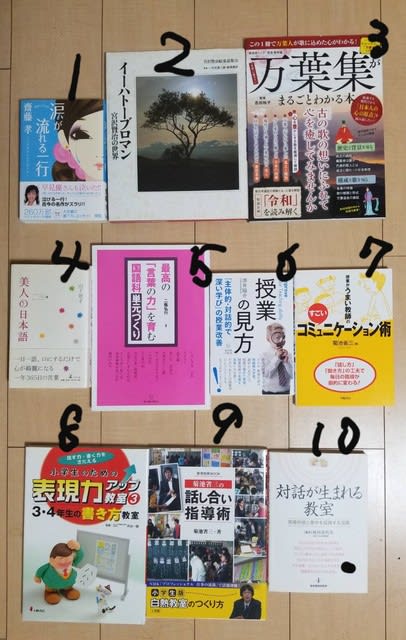

運営委員Aからのおすすめ

1.名作の名文に出会えます。手にとってみたい1冊がみつかるかも。

2.宮沢賢治の世界にひたれます。教材研究に。

3.「令和」の由来になった歌も。

4.初めて出会う日本語もたくさんあって、あらためて日本語っていいなと思います。(暦、いろは、シリーズあり!)

5.メジャーな作品で紹介されてるので、参考になります。

6.ただ見るのではなく、何を見たらいいのかのヒントに。

7.8.9.すぐ使えるネタや技が満載。私も真似したり、自分のクラスようにアレンジしたりして、実践しています!

10.子供たちが本音で語れる居場所をつくるために読んでいます。

運営委員Bからのおすすめ

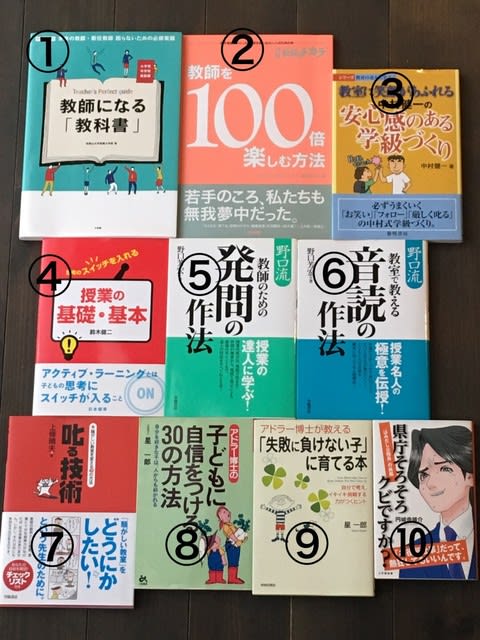

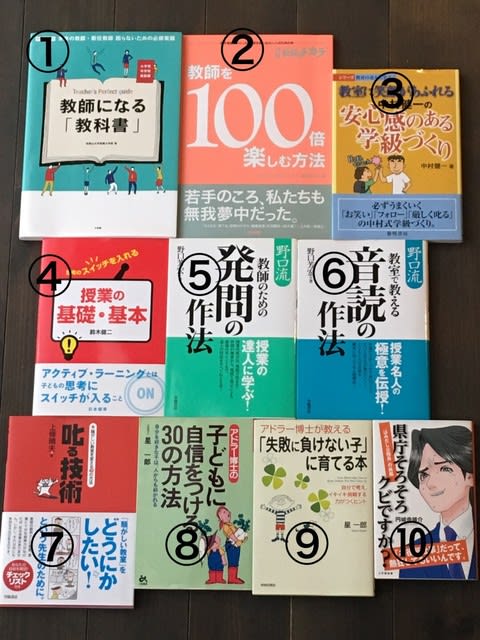

①教師になる「教科書」 小学校中学校実践編/和歌山大学教職大学院

1時間の授業作りや単元作りに始まり、子どもや保護者への対応まで書かれた一冊です。

②教師を100倍楽しむ方法/子どもを『育てる』教師のチカラ編集委員(杉渕鐵良+鈴木健二+土作彰+深澤久)

教師という職の楽しみ方やみんながぶつかる壁について書かれています。

③安心感のある学級づくり/中村健一

以前、和歌山で講演していただいたお話がおもしろかった先生の本です。

④思考のスイッチを入れる授業の基礎・基本/鈴木健二

教科書の読み取り方や授業後の自分の振り返り方も書かれています。

⑤教師のための発問の作法/野口芳宏

良い発問とはとんなものでしょうか。

⑥教室で教える音読の作法/野口芳宏

どうして音読は必要なのでしょうか。

⑦叱る技術/上條晴夫

学級の雰囲気を変える声のかけ方や子どもとの関わり方が学べます。

⑧アドラー博士の子どもに自信をつける30の方法/星一郎

この本を読んで、子どもへの声かけが変わった気がします。

⑨アドラー博士が教える「失敗に負けない子」に育てる本/星一郎

この本も、読んで子どもの行動の奥を考えるようになりました。

⑩県庁そろそろクビですか?/円乗寺雄介

「誰のために働くか」を、改めて考えさせてもらいました。

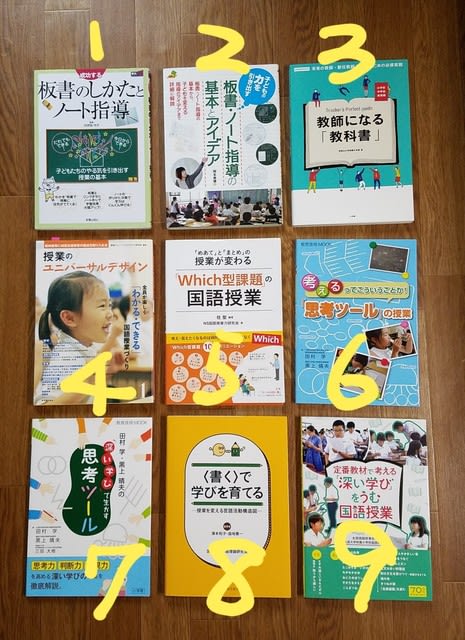

運営委員Cのおすすめ

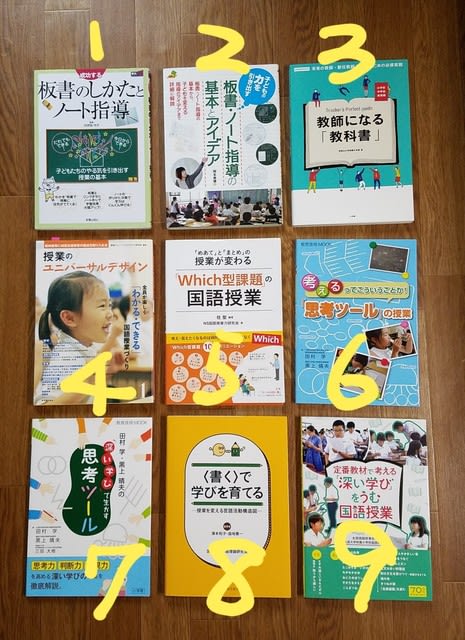

1と2 板書についてあまり考えたことがなかったなあ・・・という方におススメします。

3 教師になりたての方、若い先生と相担になられた先生におすすめします。

4 国語科におけるユニバーサルデザインを学べる一冊です。秋田喜代美先生の講演記録も入っています。

5 「Which型」の国語授業ってなんですか?読んでみる価値あります。

6と7 思考ツールについて学んでみたい方におススメします。

8 書く活動を授業の中にどう位置づけるのか。実践例から学べます。

9 光村&東書の教材を扱う際の実践アイデア満載です。

運営委員Dのおすすめ

1、効率よく学習(読書)し、脳も心も鍛えるための方法を教えてくれる一冊。

2、47都道府県の教師が夢を語りながら『先生』の素晴しさを再認識させてくれる一冊。子供の笑顔写真も多く、

和歌山の野入潤先生(おそらくまだ現役で南の方の中学校勤務)の夢が素敵です。➡️休校が続く今、読むと本当に心に染みる感じがします🎵

3、漢検3~4級の漢字を楽しく学べます。頭の体操にもなります🎵

4、今は随分改革が進みましたが、20年前までの日本での英語教育がいかに無意味であるか論じ、『実践活用できる語学教育』の在り方について考察した一冊。

5、全国大学書写道教育学会がまとめた小学校書写指導についての一冊

6、小学生のノート指導テクニックをまとめた一冊。意欲を高める声かけや留意点についても紹介されています。

7、どちらかというと保護者対応時に参考になる一冊。社会性を高めるヒントが書かれています。

8、漢検2~4級レベルの少し難しい漢字や普段あまり漢字表記しない不如帰や水馬などが、パズル感覚で楽しく学習できます。

9、漢検2~4級の漢字の読み方や四字熟語での使われ方が、クロスワードを中心としたパズル形式で学習できます。

運営委員Eのおすすめ1、なぜ、やる気が出ないのか?具体例を通じ、心理的に理由を分析し、やる気を出させるための声かけや課題の与え方など紹介した1冊。110ページ程で1日ですぐ読めます🎵

2、『ごんぎつね』を愛する元小学校教諭が授業記録等をもとに詳細を解説している一冊。

3、『手ぶくろを買いに』の授業実践からの振り返りと解説に加え、新美南吉さんの人間観を作品から読みとろうとした一冊。

4、小学校高学年にオススメの詞の紹介。教室掲示等にも活用できます。

5、4の小学校中学年版

6、4の小学校低学年版

7、認知心理学等を研究する大学教授の『学び』とはどういうことか、道徳でいかに学ぶかを考察した一冊。

8、元文科省外国調査官がアメリカを中心とした社会変容から世界の教育システムの在り方について考察した一冊。

双子=平等と卓越

9、著者が現役中学教諭時代に書いた一冊。1990年代から起きている学級学校崩壊に至る社会、家庭背景を分析。

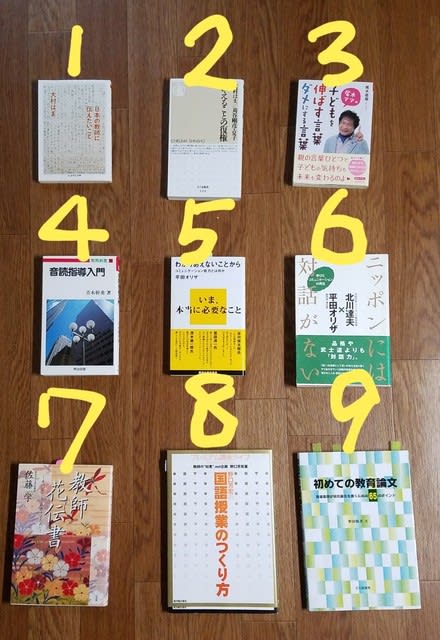

運営委員Fのおすすめ

1、2、3

大村はま

「教室をいきいきと」1.2.3

世の中がお疲れの今、再開後の教室が少しでも「いきいき」となることを願って。

どこから読んでも読みやすいです。お好きなところからどうぞ!

4.「最近読んだ先生が出てきた本」です。

しのぶセンセみたいに、子どもに寄り添い、泥臭く過ごす日もあってもいのではないでしょうか。

運営委員Gのおすすめ

1〜5は雑誌です。雑誌との出合いはタイミングです。

6〜9は、ちょっと読みやすい印象の本です。

10〜12は、「きのくに三師匠」の本です。子どもたちに探究させるためには、教師も探究をしなければ。

運営委員Hのおすすめ

1(A)〜(E)「シリーズ国語授業づくり」(日本国語教育学会)

それぞれのテーマについての基礎基本が解説されています。Q&A形式の章があるなど、読みやすいです。

A...交流、B...音読・朗読、C...発問、D...ノート指導、E...板書

から一冊ずつお選びください。

2「6年間の国語能力表を生かした国語科の授業づくり」(世羅博昭 編著)

副題「教科書教材からはじめるやさしい単元学習」。世羅先生には、大村はま先生の単元学習の流れを汲んだ国語授業づくりを学びたいと思っていたときに出会いました。実践について、単元の構成や構造、工夫点、展開、成果と課題、まとめが丁寧に記されています。巻末には、話す、聞く、書く、読むについて各学年で身につけさせたい力(2005年当時作成)が一覧表で示されています。

3 生命継ぎの海(立松和平)

「海の命」作者ご本人が、「太一はなぜ魚を殺さないか」について、一読者としての考察を述べているところは、小学校教員なら誰もが気になる項目。

4 ぼくらのなまえは ぐりとぐら(福音館書店母の友編集部)

ぐりとぐら、くじらぐもの作者である中川李枝子さんと、ぐりとぐらシリーズの絵を描かれた山脇百合子さんの対談など、中川さんが自身の作品についてたくさん語っています。それ以外にも絵本や人形、歌など、ぐりぐら大好き熱が上がる一冊。

5 MOE 2019 6月号 スイミーとレオ・レオーニ

スイミーの原画、レオ・レオニの略歴やイラスト、谷川俊太郎のインタビューなど。絵本好きにはたまらない。

6 生誕百年 新美南吉(新美南吉記念館)

愛知県半田市にある記念館が、生誕百年の年の巡回展覧会に合わせて作成。(だから書店には出回っていません)記念館を訪れたことがあるのですが、記念館丸ごとこの一冊に収められているかのようです。(しかし光村版のかすや昌宏さんによる光彩画とよばれる挿絵は、実物でないとその真の魅力は味わえません。)「ごんぎつね」の教材研究には必須です。

7 カリキュラム・マネジメント入門(田村学 編著)

「カリキュラム・マネジメント」か…また新しいことが始まった…どうしたらいいの…と思われる方は是非。「あ、今までやってきてたあれか」「これならできそう!ていうか、もう自分、やってるかも!」と思えるかも?

8 教師の話し方・聴き方(石井順治 著)

9 続 教師の話し方・聴き方(石井順治 著)

教師として最重要とも言える仕事、聴く。そして、話す。当たり前の聴く話すという当たり前の行為だからできている?教師として意識してできている?「子どもが話を聞かない…」と悩む人にもおすすめしたい一冊。

10 ことばを味わい読みをひらく授業(石井順治)

文学を読んで学び合う授業について書かれています。巻末の秋田喜代美先生も書かれていますが、石井先生はとにかく子どもに寄り添われ、子どもの言葉を掬い上げながら授業を展開され、授業に対する見方、考え方が教師の心にじんわり響いてきます。

運営委員Iのおすすめ

1と2 授業の中で「音読」をどう生かしていくのか。新しい音読って? 1は説明文、2は文学です。

3 国語科における見方・考え方について 学芸大の先生方が熱く語っています。

4 秋田先生、鹿毛先生、木原先生、田村先生、奈須先生、・・・和大附属に関わってきてくださった先生方による授業研究本です。

5 奈須先生と筑波大附属の先生方との対談がおもしろい。

6 編著者はいずれもいまの国語教育界をリードしている先生方です。

7 和歌山にも何度か来てくださっていた樺山敏郎先生により国語科アクティヴ・ラーニング本です。

8 「読書はちょっと苦手・・・でも勉強はしたい!」そんな先生におすすめの一冊。学校あるある満載で考えさせられます。

9 8の続編。どちらかといえば、中堅からベテランへと進んでいかれる先生におすすめ。

運営委員Jのおすすめ

1 シリーズ国語授業づくり

交流・・・目的に応じた交流形態、交流している様子の見取りを学べます。

2 シリーズ国語授業づくり 音読・朗読・・・音読や朗読をすることの意義、そしてどのような方法で力をつけるかが書かれています。

3 やる気を引き出す黄金ルール・・・子どもは何をしたいのかが一発で分かります。私は頭が凝り固まった時に読む1冊になっています。

4 大村はま 授業を創る・・・「単元学習のつくり方」を大村はま先生が語ります。

5 東菅小学校の7年間の物語・・・一公立小学校の子どもたちが話型を生み出し、活用できるようになるまでの流れが書かれています。

6 あまんきみこと教科書作品を語らう・・・教科書にも載っているあまんきみこ作品。その執筆の裏側を知れます。

7 漢字指導法 学習活動アイデア&指導技術・・・当たり前と思っていた漢字指導の流れを覆す方法が載っています。

8 俳句 人生でいちばんいい句が詠める本・・・俳句を詠んで教師も子どもも語彙力アップ。自粛中にもオススメです。

9 教師になる教科書・・・バイブル的1冊。

10 授業を磨く・・・今、どのような力を子どもたちに身につけさせなければいけないのか、その為にはどのような授業をつくらなければいけないのか、イラスト付きで分かりやすく解説されています。

運営委員Kのおすすめ

1 いまは使いづらい(?)「単元を貫く言語活動」という言葉をつかわずに、その内容をわかりやすく説明してくれています。すぐに読めます。

2 サブタイトルにあるように「単元を貫く言語活動」のすべてがわかる1冊。すっかり聞かなくなってしまった言葉ですが、目的意識をもって学べるようにということは変わりません。

3 私が新規採用教員だったころに手にした一冊です。原動力となった一冊です。

4 学校現場の「あるある」をとらえながら、いま教師に求められる力を「新・教師力20」として紹介してくれています。いずれも納得。明日からの対応力アップは間違いなしです。

5 4の著者が師匠と仰ぐ岸本裕史先生のことを書いた一冊。

6 100マス計算の岸本裕史先生による定番の一冊。

7と8 経験年数の浅い先生が必ず感じることが網羅されており、この本からの学びは即戦力アップにつながります。

9 本会でもたびたび扱う「0次」の研究をされてきた細川太輔先生による学び合いの国語科授業づくりです。

運営委員Lのおすすめ

①みんなのレオ・レオーニ展 すてきな世界観へでかけましょう

②「ゼロから学べる小学校国語科授業づくり」 青木伸生

タイトルにひかれました。

③白石範孝の国語授業の教科書 白石範孝

タイトルにひかれました。文学作品、説明文、詩に章だてされて学びたいジャンルから読めます!

④漢字指導法 土居正博 あの頃と変わらない漢字指導。いつ変えるの?今でしょ!!

運営委員Mのおすすめ

①「A Iに負けない子供を育てる」 新井紀子

「AI vs 教科書が読めない子どもたち」の続編? 基礎的・汎用的読解力を問うテストも数問あり、「正しく読む」ことを考えさせられます。

②「教師のための文芸学入門」 西郷竹彦

絵画や「ごんぎつね」を例に、西郷文芸学の基本概念や視点・視角・表現方法などの用語を解説しています。

③「文学の教材研究コーチング」 長崎伸二・桂聖

文学教材の読み方・教材研究の仕方を、教材研究に悩む青年教師と長崎先生のやりとりに沿って解説してくれています。巻末には長崎先生と桂先生との対談ページもあります。

④「策略 ブラック学級づくり」 中村健一

多忙な中でも蔑ろにできない学級づくり。「策略」を張り巡らすことで、賢く学級をまとめていこうという本です。

⑤「見方・考え方が働く授業デザイン」 小林康宏

信愛教育大学の小林先生による、「見方・考え方」の捉え方や、それらを活用した授業づくりを、具体的な教材と絡めながら解説してくれている本です。

⑥「立体型板書の国語授業 10のバリエーション」 沼田拓弥

論理的思考力を育てるため、思考ツールを用いた板書、「立体型板書」のテクニックやスキルをまとめています。実戦事例も多く掲載してくれています。

⑦「批判的読みの授業づくり」 吉川芳則

筆者のものの見方や考え方に対して自分の考えをもつ「批判的読み」の授業づくりのポイントや、実戦事例を載せてくれています。

⑧「国語科の資質・能力と見方・考え方」 藤森裕治

須佐先生曰く、「今、話を伺いたい先生No.1」の信州大学 藤森裕治先生による、学力観を再考させられる本です。資質・能力を「ドライブ」に、見方・考え方を「家を建てる」ことに例え、イメージを大事にしながら、用語を解説してくれています。

⑨「信濃教育 第1296号 特集:椋鳩十の人と文学」 信濃教育会

椋鳩十の出身地長野で発行されている信濃教育の、椋鳩十特集号です。椋鳩十文学についてだけでなく、作家や教師、父、そして祖父といった、一人の人としての椋鳩十をよく知る人々が、椋鳩十への思いを綴っています。教科書が変わっても残り続ける「大造じいさんとガン」。その作者 椋鳩十への親近感が湧いてくるような一冊です。

⑩「習得・活用・探究の学習過程を工夫した授業デザイン」 細川太輔・大村幸子

子供が主体的であり、かつ力のつく学習を実現するために、単元や一授業における「習得・活用・探究」の取り入れ方、組み方を実践例とともに解説してくれています。

運営委員Nのおすすめ

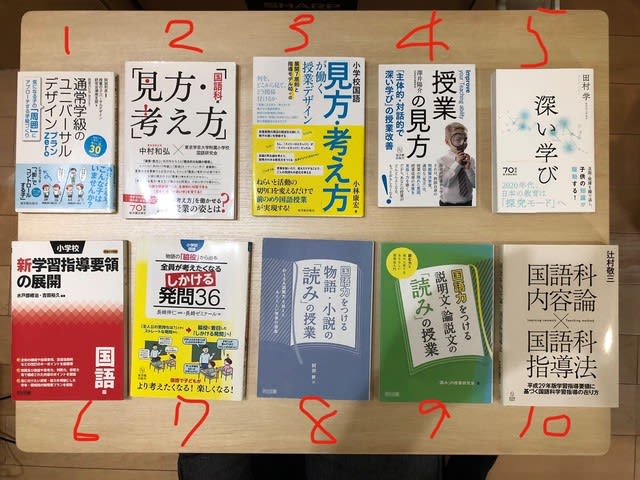

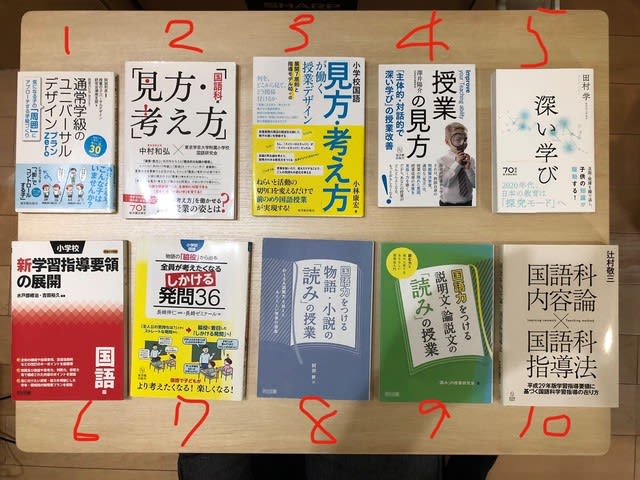

1 通常学級のユニバーサルデザイン 阿部利彦

学級づくりのヒントになる本です。この子にはどんな支援が必要かのヒントがあります。

2 国語科編 見方・考え方 中村和弘 東京学芸大学附属小学校国語研究会

東京学芸の先生方の対談も収録されていて,国語科における見方考え方のことをわかりやすく書いてくれています。

3 小学校国語 見方考え方が働く授業デザイン 小林康弘

今までの自分の授業の視点を変えてくれました。昔からしているものもあれば,なるほどそんな視点もあるのかとなりました。

4 授業の見方 澤井陽介

問題解決型学習についての説明や授業を改善するにはどうすればいいかを書いています。

5 深い学び 田村学

実例をもとに深い学びについて書かれています。とても読みやすいです。

6 新学習指導要領の展開 水戸部修治・吉田裕久

新学習指導要領のポイントや気をつけたいことなどが載っています。指導案を書くときの参考にどうぞ。

7 全員が考えたくなる仕掛け発問36 長崎伸仁

物語の脇役にスポットを当てて発問を考えています。脇役から主題に迫るのもいいなと思いました。

8 国語力をつける物語・小説の「読み」の授業 阿部昇

読みについてグッと深く探っている本です。いろんな読み方から物語の面白さに迫る本です。

9 国語力をつける説明文・論説文の「読み」の授業 読みの授業研究会

説明文ではこんな読み方をすればいいと書いています。確かになとなりました。

10 国語科内容論×国語科指導法 辻村敬三

教材研究をしているときによく読みました。国語の本質的なことを書いています。

運営委員Oのおすすめ

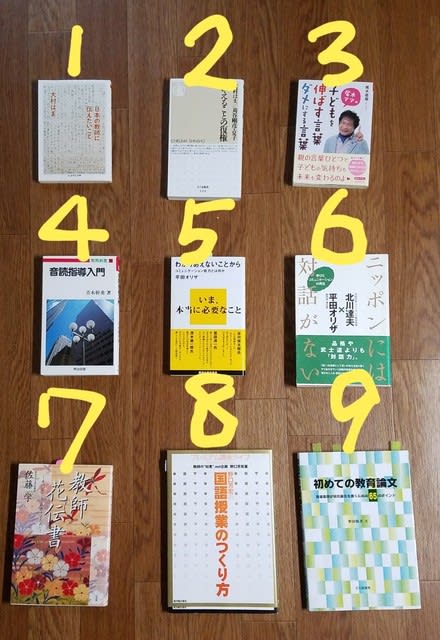

1 大村はま先生の思いが伝わってくる一冊です。今求められている国語教育とのつながりを感じることができます。国語科教師であれば必ず読んでおきたい一冊です。

2 大村はま先生の教え子である刈谷夏子氏、その夫剛彦氏による対談本。「教える」ということ「学ぶ」ということの本質を考えさせてくれる一冊です。

3 松浦善満先生のお友達「おぎママ」こと尾木直樹氏によるライトな教育書

4 私が音読について学び始めたときに手に取った一冊です。音読は読解ですか、表現ですか。青木先生の著書から学ぶことはたくさんあります。

5 対話と会話の違いを教えてくださった平田オリザ先生の一冊です。

6 5の平田先生とフィンランド・メソッドを日本に広めた北川達夫さんによる対談本。

7 副題にある「専門家として成長するために」がぴったりな本です。教師としての質的向上を促してくれる一冊になるはず。

8 長く国語教育界を牽引されてきた野口先生によるプレミアム講座を「国語授業のつくり方」として出版したものです。

9 教育論文に挑戦してみようかな・・・でも書き方がわからないなあ・・・という方は、まずこれを読んでみましょう。

運営委員Qのおすすめ

1~4は、気になる子どもへの対応を学びたい方にオススメ

1 発達障害のいま

2 愛着障害

3 児童相談所が子供を殺す

4 子どもの脳を傷つける親たち

5~7は国語授業関係です。

5 説明文の授業

6 毛筆書写ワンポイントアドバイス

7 10分間作文学習システムの提案

8~10は、学級文庫にぜひオススメしたいものです。

8 日本の心は銅像にあった

9 看取り犬分布区の奇跡

10 日本はこうして世界から信頼され

る国となった

「運営委員がお薦めする本100選 ~Stay home! But let’s keep leaning! この機会に良書を借りて、じっくり読んで学びましょう!」

全148冊の配信になります。

貸出希望の1次締切は、本日5月17日の18時とさせていただきます。

みなさんのお手元に書籍が届くのは、18日以降になります。

「○○小学校内 ○○様」宛てに届けますので、学校で受け取ってください。

受け取った日から2週間を目途に返送してください。

返送先を同封していますので、そちらへ「ゆうメール」の着払いで送り返してください。

(誰の選書かは、届いてからのお楽しみです。)

返送の際は、封筒の一部を切り取って、中身がのぞき見できるようにして、表面に「ゆうメール・着払い」と書いて、切手をはらずにポストへ投函してください。

各運営委員からのおすすめ本は、次のとおりです。

運営委員Aからのおすすめ

1.名作の名文に出会えます。手にとってみたい1冊がみつかるかも。

2.宮沢賢治の世界にひたれます。教材研究に。

3.「令和」の由来になった歌も。

4.初めて出会う日本語もたくさんあって、あらためて日本語っていいなと思います。(暦、いろは、シリーズあり!)

5.メジャーな作品で紹介されてるので、参考になります。

6.ただ見るのではなく、何を見たらいいのかのヒントに。

7.8.9.すぐ使えるネタや技が満載。私も真似したり、自分のクラスようにアレンジしたりして、実践しています!

10.子供たちが本音で語れる居場所をつくるために読んでいます。

運営委員Bからのおすすめ

①教師になる「教科書」 小学校中学校実践編/和歌山大学教職大学院

1時間の授業作りや単元作りに始まり、子どもや保護者への対応まで書かれた一冊です。

②教師を100倍楽しむ方法/子どもを『育てる』教師のチカラ編集委員(杉渕鐵良+鈴木健二+土作彰+深澤久)

教師という職の楽しみ方やみんながぶつかる壁について書かれています。

③安心感のある学級づくり/中村健一

以前、和歌山で講演していただいたお話がおもしろかった先生の本です。

④思考のスイッチを入れる授業の基礎・基本/鈴木健二

教科書の読み取り方や授業後の自分の振り返り方も書かれています。

⑤教師のための発問の作法/野口芳宏

良い発問とはとんなものでしょうか。

⑥教室で教える音読の作法/野口芳宏

どうして音読は必要なのでしょうか。

⑦叱る技術/上條晴夫

学級の雰囲気を変える声のかけ方や子どもとの関わり方が学べます。

⑧アドラー博士の子どもに自信をつける30の方法/星一郎

この本を読んで、子どもへの声かけが変わった気がします。

⑨アドラー博士が教える「失敗に負けない子」に育てる本/星一郎

この本も、読んで子どもの行動の奥を考えるようになりました。

⑩県庁そろそろクビですか?/円乗寺雄介

「誰のために働くか」を、改めて考えさせてもらいました。

運営委員Cのおすすめ

1と2 板書についてあまり考えたことがなかったなあ・・・という方におススメします。

3 教師になりたての方、若い先生と相担になられた先生におすすめします。

4 国語科におけるユニバーサルデザインを学べる一冊です。秋田喜代美先生の講演記録も入っています。

5 「Which型」の国語授業ってなんですか?読んでみる価値あります。

6と7 思考ツールについて学んでみたい方におススメします。

8 書く活動を授業の中にどう位置づけるのか。実践例から学べます。

9 光村&東書の教材を扱う際の実践アイデア満載です。

運営委員Dのおすすめ

1、効率よく学習(読書)し、脳も心も鍛えるための方法を教えてくれる一冊。

2、47都道府県の教師が夢を語りながら『先生』の素晴しさを再認識させてくれる一冊。子供の笑顔写真も多く、

和歌山の野入潤先生(おそらくまだ現役で南の方の中学校勤務)の夢が素敵です。➡️休校が続く今、読むと本当に心に染みる感じがします🎵

3、漢検3~4級の漢字を楽しく学べます。頭の体操にもなります🎵

4、今は随分改革が進みましたが、20年前までの日本での英語教育がいかに無意味であるか論じ、『実践活用できる語学教育』の在り方について考察した一冊。

5、全国大学書写道教育学会がまとめた小学校書写指導についての一冊

6、小学生のノート指導テクニックをまとめた一冊。意欲を高める声かけや留意点についても紹介されています。

7、どちらかというと保護者対応時に参考になる一冊。社会性を高めるヒントが書かれています。

8、漢検2~4級レベルの少し難しい漢字や普段あまり漢字表記しない不如帰や水馬などが、パズル感覚で楽しく学習できます。

9、漢検2~4級の漢字の読み方や四字熟語での使われ方が、クロスワードを中心としたパズル形式で学習できます。

運営委員Eのおすすめ1、なぜ、やる気が出ないのか?具体例を通じ、心理的に理由を分析し、やる気を出させるための声かけや課題の与え方など紹介した1冊。110ページ程で1日ですぐ読めます🎵

2、『ごんぎつね』を愛する元小学校教諭が授業記録等をもとに詳細を解説している一冊。

3、『手ぶくろを買いに』の授業実践からの振り返りと解説に加え、新美南吉さんの人間観を作品から読みとろうとした一冊。

4、小学校高学年にオススメの詞の紹介。教室掲示等にも活用できます。

5、4の小学校中学年版

6、4の小学校低学年版

7、認知心理学等を研究する大学教授の『学び』とはどういうことか、道徳でいかに学ぶかを考察した一冊。

8、元文科省外国調査官がアメリカを中心とした社会変容から世界の教育システムの在り方について考察した一冊。

双子=平等と卓越

9、著者が現役中学教諭時代に書いた一冊。1990年代から起きている学級学校崩壊に至る社会、家庭背景を分析。

運営委員Fのおすすめ

1、2、3

大村はま

「教室をいきいきと」1.2.3

世の中がお疲れの今、再開後の教室が少しでも「いきいき」となることを願って。

どこから読んでも読みやすいです。お好きなところからどうぞ!

4.「最近読んだ先生が出てきた本」です。

しのぶセンセみたいに、子どもに寄り添い、泥臭く過ごす日もあってもいのではないでしょうか。

運営委員Gのおすすめ

1〜5は雑誌です。雑誌との出合いはタイミングです。

6〜9は、ちょっと読みやすい印象の本です。

10〜12は、「きのくに三師匠」の本です。子どもたちに探究させるためには、教師も探究をしなければ。

運営委員Hのおすすめ

1(A)〜(E)「シリーズ国語授業づくり」(日本国語教育学会)

それぞれのテーマについての基礎基本が解説されています。Q&A形式の章があるなど、読みやすいです。

A...交流、B...音読・朗読、C...発問、D...ノート指導、E...板書

から一冊ずつお選びください。

2「6年間の国語能力表を生かした国語科の授業づくり」(世羅博昭 編著)

副題「教科書教材からはじめるやさしい単元学習」。世羅先生には、大村はま先生の単元学習の流れを汲んだ国語授業づくりを学びたいと思っていたときに出会いました。実践について、単元の構成や構造、工夫点、展開、成果と課題、まとめが丁寧に記されています。巻末には、話す、聞く、書く、読むについて各学年で身につけさせたい力(2005年当時作成)が一覧表で示されています。

3 生命継ぎの海(立松和平)

「海の命」作者ご本人が、「太一はなぜ魚を殺さないか」について、一読者としての考察を述べているところは、小学校教員なら誰もが気になる項目。

4 ぼくらのなまえは ぐりとぐら(福音館書店母の友編集部)

ぐりとぐら、くじらぐもの作者である中川李枝子さんと、ぐりとぐらシリーズの絵を描かれた山脇百合子さんの対談など、中川さんが自身の作品についてたくさん語っています。それ以外にも絵本や人形、歌など、ぐりぐら大好き熱が上がる一冊。

5 MOE 2019 6月号 スイミーとレオ・レオーニ

スイミーの原画、レオ・レオニの略歴やイラスト、谷川俊太郎のインタビューなど。絵本好きにはたまらない。

6 生誕百年 新美南吉(新美南吉記念館)

愛知県半田市にある記念館が、生誕百年の年の巡回展覧会に合わせて作成。(だから書店には出回っていません)記念館を訪れたことがあるのですが、記念館丸ごとこの一冊に収められているかのようです。(しかし光村版のかすや昌宏さんによる光彩画とよばれる挿絵は、実物でないとその真の魅力は味わえません。)「ごんぎつね」の教材研究には必須です。

7 カリキュラム・マネジメント入門(田村学 編著)

「カリキュラム・マネジメント」か…また新しいことが始まった…どうしたらいいの…と思われる方は是非。「あ、今までやってきてたあれか」「これならできそう!ていうか、もう自分、やってるかも!」と思えるかも?

8 教師の話し方・聴き方(石井順治 著)

9 続 教師の話し方・聴き方(石井順治 著)

教師として最重要とも言える仕事、聴く。そして、話す。当たり前の聴く話すという当たり前の行為だからできている?教師として意識してできている?「子どもが話を聞かない…」と悩む人にもおすすめしたい一冊。

10 ことばを味わい読みをひらく授業(石井順治)

文学を読んで学び合う授業について書かれています。巻末の秋田喜代美先生も書かれていますが、石井先生はとにかく子どもに寄り添われ、子どもの言葉を掬い上げながら授業を展開され、授業に対する見方、考え方が教師の心にじんわり響いてきます。

運営委員Iのおすすめ

1と2 授業の中で「音読」をどう生かしていくのか。新しい音読って? 1は説明文、2は文学です。

3 国語科における見方・考え方について 学芸大の先生方が熱く語っています。

4 秋田先生、鹿毛先生、木原先生、田村先生、奈須先生、・・・和大附属に関わってきてくださった先生方による授業研究本です。

5 奈須先生と筑波大附属の先生方との対談がおもしろい。

6 編著者はいずれもいまの国語教育界をリードしている先生方です。

7 和歌山にも何度か来てくださっていた樺山敏郎先生により国語科アクティヴ・ラーニング本です。

8 「読書はちょっと苦手・・・でも勉強はしたい!」そんな先生におすすめの一冊。学校あるある満載で考えさせられます。

9 8の続編。どちらかといえば、中堅からベテランへと進んでいかれる先生におすすめ。

運営委員Jのおすすめ

1 シリーズ国語授業づくり

交流・・・目的に応じた交流形態、交流している様子の見取りを学べます。

2 シリーズ国語授業づくり 音読・朗読・・・音読や朗読をすることの意義、そしてどのような方法で力をつけるかが書かれています。

3 やる気を引き出す黄金ルール・・・子どもは何をしたいのかが一発で分かります。私は頭が凝り固まった時に読む1冊になっています。

4 大村はま 授業を創る・・・「単元学習のつくり方」を大村はま先生が語ります。

5 東菅小学校の7年間の物語・・・一公立小学校の子どもたちが話型を生み出し、活用できるようになるまでの流れが書かれています。

6 あまんきみこと教科書作品を語らう・・・教科書にも載っているあまんきみこ作品。その執筆の裏側を知れます。

7 漢字指導法 学習活動アイデア&指導技術・・・当たり前と思っていた漢字指導の流れを覆す方法が載っています。

8 俳句 人生でいちばんいい句が詠める本・・・俳句を詠んで教師も子どもも語彙力アップ。自粛中にもオススメです。

9 教師になる教科書・・・バイブル的1冊。

10 授業を磨く・・・今、どのような力を子どもたちに身につけさせなければいけないのか、その為にはどのような授業をつくらなければいけないのか、イラスト付きで分かりやすく解説されています。

運営委員Kのおすすめ

1 いまは使いづらい(?)「単元を貫く言語活動」という言葉をつかわずに、その内容をわかりやすく説明してくれています。すぐに読めます。

2 サブタイトルにあるように「単元を貫く言語活動」のすべてがわかる1冊。すっかり聞かなくなってしまった言葉ですが、目的意識をもって学べるようにということは変わりません。

3 私が新規採用教員だったころに手にした一冊です。原動力となった一冊です。

4 学校現場の「あるある」をとらえながら、いま教師に求められる力を「新・教師力20」として紹介してくれています。いずれも納得。明日からの対応力アップは間違いなしです。

5 4の著者が師匠と仰ぐ岸本裕史先生のことを書いた一冊。

6 100マス計算の岸本裕史先生による定番の一冊。

7と8 経験年数の浅い先生が必ず感じることが網羅されており、この本からの学びは即戦力アップにつながります。

9 本会でもたびたび扱う「0次」の研究をされてきた細川太輔先生による学び合いの国語科授業づくりです。

運営委員Lのおすすめ

①みんなのレオ・レオーニ展 すてきな世界観へでかけましょう

②「ゼロから学べる小学校国語科授業づくり」 青木伸生

タイトルにひかれました。

③白石範孝の国語授業の教科書 白石範孝

タイトルにひかれました。文学作品、説明文、詩に章だてされて学びたいジャンルから読めます!

④漢字指導法 土居正博 あの頃と変わらない漢字指導。いつ変えるの?今でしょ!!

運営委員Mのおすすめ

①「A Iに負けない子供を育てる」 新井紀子

「AI vs 教科書が読めない子どもたち」の続編? 基礎的・汎用的読解力を問うテストも数問あり、「正しく読む」ことを考えさせられます。

②「教師のための文芸学入門」 西郷竹彦

絵画や「ごんぎつね」を例に、西郷文芸学の基本概念や視点・視角・表現方法などの用語を解説しています。

③「文学の教材研究コーチング」 長崎伸二・桂聖

文学教材の読み方・教材研究の仕方を、教材研究に悩む青年教師と長崎先生のやりとりに沿って解説してくれています。巻末には長崎先生と桂先生との対談ページもあります。

④「策略 ブラック学級づくり」 中村健一

多忙な中でも蔑ろにできない学級づくり。「策略」を張り巡らすことで、賢く学級をまとめていこうという本です。

⑤「見方・考え方が働く授業デザイン」 小林康宏

信愛教育大学の小林先生による、「見方・考え方」の捉え方や、それらを活用した授業づくりを、具体的な教材と絡めながら解説してくれている本です。

⑥「立体型板書の国語授業 10のバリエーション」 沼田拓弥

論理的思考力を育てるため、思考ツールを用いた板書、「立体型板書」のテクニックやスキルをまとめています。実戦事例も多く掲載してくれています。

⑦「批判的読みの授業づくり」 吉川芳則

筆者のものの見方や考え方に対して自分の考えをもつ「批判的読み」の授業づくりのポイントや、実戦事例を載せてくれています。

⑧「国語科の資質・能力と見方・考え方」 藤森裕治

須佐先生曰く、「今、話を伺いたい先生No.1」の信州大学 藤森裕治先生による、学力観を再考させられる本です。資質・能力を「ドライブ」に、見方・考え方を「家を建てる」ことに例え、イメージを大事にしながら、用語を解説してくれています。

⑨「信濃教育 第1296号 特集:椋鳩十の人と文学」 信濃教育会

椋鳩十の出身地長野で発行されている信濃教育の、椋鳩十特集号です。椋鳩十文学についてだけでなく、作家や教師、父、そして祖父といった、一人の人としての椋鳩十をよく知る人々が、椋鳩十への思いを綴っています。教科書が変わっても残り続ける「大造じいさんとガン」。その作者 椋鳩十への親近感が湧いてくるような一冊です。

⑩「習得・活用・探究の学習過程を工夫した授業デザイン」 細川太輔・大村幸子

子供が主体的であり、かつ力のつく学習を実現するために、単元や一授業における「習得・活用・探究」の取り入れ方、組み方を実践例とともに解説してくれています。

運営委員Nのおすすめ

1 通常学級のユニバーサルデザイン 阿部利彦

学級づくりのヒントになる本です。この子にはどんな支援が必要かのヒントがあります。

2 国語科編 見方・考え方 中村和弘 東京学芸大学附属小学校国語研究会

東京学芸の先生方の対談も収録されていて,国語科における見方考え方のことをわかりやすく書いてくれています。

3 小学校国語 見方考え方が働く授業デザイン 小林康弘

今までの自分の授業の視点を変えてくれました。昔からしているものもあれば,なるほどそんな視点もあるのかとなりました。

4 授業の見方 澤井陽介

問題解決型学習についての説明や授業を改善するにはどうすればいいかを書いています。

5 深い学び 田村学

実例をもとに深い学びについて書かれています。とても読みやすいです。

6 新学習指導要領の展開 水戸部修治・吉田裕久

新学習指導要領のポイントや気をつけたいことなどが載っています。指導案を書くときの参考にどうぞ。

7 全員が考えたくなる仕掛け発問36 長崎伸仁

物語の脇役にスポットを当てて発問を考えています。脇役から主題に迫るのもいいなと思いました。

8 国語力をつける物語・小説の「読み」の授業 阿部昇

読みについてグッと深く探っている本です。いろんな読み方から物語の面白さに迫る本です。

9 国語力をつける説明文・論説文の「読み」の授業 読みの授業研究会

説明文ではこんな読み方をすればいいと書いています。確かになとなりました。

10 国語科内容論×国語科指導法 辻村敬三

教材研究をしているときによく読みました。国語の本質的なことを書いています。

運営委員Oのおすすめ

1 大村はま先生の思いが伝わってくる一冊です。今求められている国語教育とのつながりを感じることができます。国語科教師であれば必ず読んでおきたい一冊です。

2 大村はま先生の教え子である刈谷夏子氏、その夫剛彦氏による対談本。「教える」ということ「学ぶ」ということの本質を考えさせてくれる一冊です。

3 松浦善満先生のお友達「おぎママ」こと尾木直樹氏によるライトな教育書

4 私が音読について学び始めたときに手に取った一冊です。音読は読解ですか、表現ですか。青木先生の著書から学ぶことはたくさんあります。

5 対話と会話の違いを教えてくださった平田オリザ先生の一冊です。

6 5の平田先生とフィンランド・メソッドを日本に広めた北川達夫さんによる対談本。

7 副題にある「専門家として成長するために」がぴったりな本です。教師としての質的向上を促してくれる一冊になるはず。

8 長く国語教育界を牽引されてきた野口先生によるプレミアム講座を「国語授業のつくり方」として出版したものです。

9 教育論文に挑戦してみようかな・・・でも書き方がわからないなあ・・・という方は、まずこれを読んでみましょう。

運営委員Qのおすすめ

1~4は、気になる子どもへの対応を学びたい方にオススメ

1 発達障害のいま

2 愛着障害

3 児童相談所が子供を殺す

4 子どもの脳を傷つける親たち

5~7は国語授業関係です。

5 説明文の授業

6 毛筆書写ワンポイントアドバイス

7 10分間作文学習システムの提案

8~10は、学級文庫にぜひオススメしたいものです。

8 日本の心は銅像にあった

9 看取り犬分布区の奇跡

10 日本はこうして世界から信頼され

る国となった

本会のみなさまへ

昨年度末からの臨時休業が続いており、当初5月中に開催を予定していた「第70回」の研修会は実施を見合わせることになりました。

ただ、こんな時だからこそ、私たちが出来ること、すべきことは何かと考えました。

それは、「私たち個々人が学び続けることをやめない」ということではないかと思います。

そこで、「第70回」の代替企画として、

「運営委員がお薦めする本100選 ~Stay home! But let’s keep leaning!」

この機会に良書を借りて、じっくり読んで学びましょう!」

を行うことにしました。具体的には以下のとおりです。

本会公式LINEおよびブログに各運営委員がお勧めする「良書100冊」の写真と説明コメントを掲示します。

本会会員のみなさんは、それを見ていただき、この機会に読んでみたいと思う本を選び、「運営委員Aさんの5番とCさんの2番、Eさんの7番を希望します。」と“第3希望”までを書いてメールもしくはラインで返信してください。

後程、希望を整理し、推薦者の運営委員から各先生方の「学校」へ郵送で「ゆうメール」で送らせていただきます。

推薦書の掲示は、早ければ本日の夜、遅くても明日の正午までには掲示したいと思います。

希望の「一次締切」を「明日17日の18時」とさせていただき、いったんそこまでの希望を優先的に送らせていただきます。

貸出期間は2週間。返信時は、封筒に「ゆうメール・着払い」と大きく書き、封筒の口を一部切り取って(※書籍郵便の要領です)、ポストに投函してください。

郵便費用は、本会の運営費で賄います。(※送付先は、書籍と一緒に同梱します)

明日お時間がなく、一次締め切りに間に合わなかった方については、2次締切を「18日18時」とさせていただき、順次発送対応させていただきます。

それでは、推薦本の掲示を楽しみにしておいてください。そして、同僚、友人の先生にもぜひこの企画を教えてあげてください。

登録メールアドレスhirosusa@gold.ocn.ne.jp

★本会公式LINEへの登録がまだお済みでない方は、ぜひ登録をお願いします。

きのくに国語の会公式LINEのIDは、【@vmt0365d】

本会ブログからでも登録できます(https://blog.goo.ne.jp/kinokunikokugonokai)

昨年度末からの臨時休業が続いており、当初5月中に開催を予定していた「第70回」の研修会は実施を見合わせることになりました。

ただ、こんな時だからこそ、私たちが出来ること、すべきことは何かと考えました。

それは、「私たち個々人が学び続けることをやめない」ということではないかと思います。

そこで、「第70回」の代替企画として、

「運営委員がお薦めする本100選 ~Stay home! But let’s keep leaning!」

この機会に良書を借りて、じっくり読んで学びましょう!」

を行うことにしました。具体的には以下のとおりです。

本会公式LINEおよびブログに各運営委員がお勧めする「良書100冊」の写真と説明コメントを掲示します。

本会会員のみなさんは、それを見ていただき、この機会に読んでみたいと思う本を選び、「運営委員Aさんの5番とCさんの2番、Eさんの7番を希望します。」と“第3希望”までを書いてメールもしくはラインで返信してください。

後程、希望を整理し、推薦者の運営委員から各先生方の「学校」へ郵送で「ゆうメール」で送らせていただきます。

推薦書の掲示は、早ければ本日の夜、遅くても明日の正午までには掲示したいと思います。

希望の「一次締切」を「明日17日の18時」とさせていただき、いったんそこまでの希望を優先的に送らせていただきます。

貸出期間は2週間。返信時は、封筒に「ゆうメール・着払い」と大きく書き、封筒の口を一部切り取って(※書籍郵便の要領です)、ポストに投函してください。

郵便費用は、本会の運営費で賄います。(※送付先は、書籍と一緒に同梱します)

明日お時間がなく、一次締め切りに間に合わなかった方については、2次締切を「18日18時」とさせていただき、順次発送対応させていただきます。

それでは、推薦本の掲示を楽しみにしておいてください。そして、同僚、友人の先生にもぜひこの企画を教えてあげてください。

登録メールアドレスhirosusa@gold.ocn.ne.jp

★本会公式LINEへの登録がまだお済みでない方は、ぜひ登録をお願いします。

きのくに国語の会公式LINEのIDは、【@vmt0365d】

本会ブログからでも登録できます(https://blog.goo.ne.jp/kinokunikokugonokai)

令和2年2月14日(金)の午後、和歌山市の砂山小学校で開催されるNIE教育授業研究会で、新聞を活用した国語科授業(5年)が公開されます。

単元名は、「砂山IPPONグランプリ~要旨をとらえて見出しをつけよう!~」となっており、記事の用紙をとらえてステキな見出しを考える活動を通して読みの力をつけようとする言語活動を位置づけた授業です。

今回の授業づくりには、和歌山市のミドルリーダー研修グループ(新聞活用)が関わっており、本会の岩本先生(藤戸台小)、田村先生(四箇郷北小)もそのメンバーです。ぜひご参加ください。

詳細は次の通りです。

単元名は、「砂山IPPONグランプリ~要旨をとらえて見出しをつけよう!~」となっており、記事の用紙をとらえてステキな見出しを考える活動を通して読みの力をつけようとする言語活動を位置づけた授業です。

今回の授業づくりには、和歌山市のミドルリーダー研修グループ(新聞活用)が関わっており、本会の岩本先生(藤戸台小)、田村先生(四箇郷北小)もそのメンバーです。ぜひご参加ください。

詳細は次の通りです。

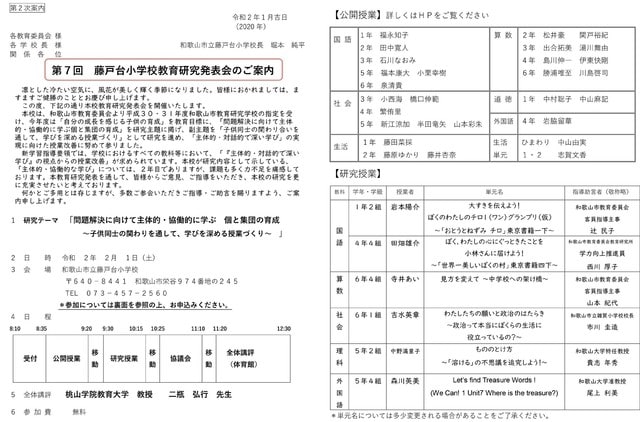

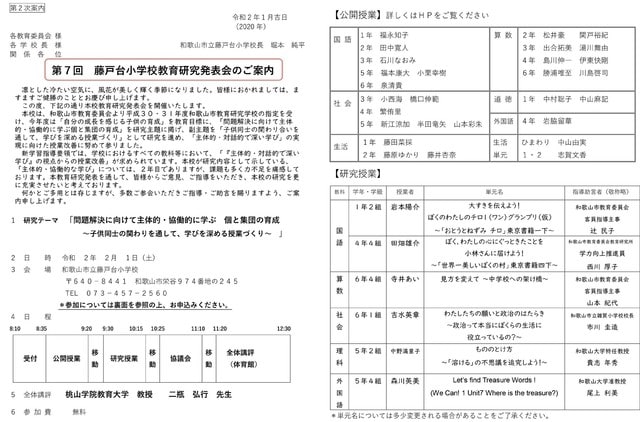

令和2年2月1日(土)に開催される藤戸台小学校の研究発表会の詳細が分かりましたのでお知らせいたします。

1校時目の公開授業(国語科)では、本会の石川なおみ先生による「モチモチの木」(3年光村・東書)や小栗幸樹先生による「注文の多い料理店」(5年東書)の授業他、計6本の授業が、また、2校時目には、本会の岩本陽介先生が「おとうとねずみ チロ」(1年東書)で研究授業をされます。

また、二瓶弘行先生(桃山学院教育大学)による全体講評も予定されています。

詳細は次の通りです。ぜひご参会ください。

1校時目の公開授業(国語科)では、本会の石川なおみ先生による「モチモチの木」(3年光村・東書)や小栗幸樹先生による「注文の多い料理店」(5年東書)の授業他、計6本の授業が、また、2校時目には、本会の岩本陽介先生が「おとうとねずみ チロ」(1年東書)で研究授業をされます。

また、二瓶弘行先生(桃山学院教育大学)による全体講評も予定されています。

詳細は次の通りです。ぜひご参会ください。

昨年度、「京都国語の会」の後継研究会として発足した京都国語教室の第2回研究大会が2月15日(土)に開催されます。

本会からも宇治田乃先生が実践発表者として登壇します。

詳細が届きましたので、お知らせいたします。

今回から会場がJR京都駅前の京都工科自動車大学校に変更となっております。

また、事前申込で60名までとなっていますので、参加を希望される方は、早目の申し込みをお勧めします。

詳細は次の通りです。

本会からも宇治田乃先生が実践発表者として登壇します。

詳細が届きましたので、お知らせいたします。

今回から会場がJR京都駅前の京都工科自動車大学校に変更となっております。

また、事前申込で60名までとなっていますので、参加を希望される方は、早目の申し込みをお勧めします。

詳細は次の通りです。

明日、12月21日(土)に大阪・天王寺で開催される研究会の2次案内が届きましたのでお知らせいたします。学期末のお忙しい時ですし、急な案内ですが、お知らせだけしておきます。発表者のお一人は、本会にも関わってきていただいている髙井大輔先生です。

詳細は、本会ブログに掲載している2次案内をご参照ください。

https://blog.goo.ne.jp/kinokunikokugonokai

平成29年度、30年度の本会の研究活動をまとめた研究冊子「きのくにの国語」(第5号)が完成しました。

先日の例会に参加いただいた方には、同じ学校の先生や近々会える人の分もあわせてお持ち帰りいただきました。

次回は2月の開催になりますので、それまでに附属小学校へお立ち寄りになる機会がある方は、国語部の先生に言って1冊ずつ受け取ってください。

よろしくお願いします。

先日の例会に参加いただいた方には、同じ学校の先生や近々会える人の分もあわせてお持ち帰りいただきました。

次回は2月の開催になりますので、それまでに附属小学校へお立ち寄りになる機会がある方は、国語部の先生に言って1冊ずつ受け取ってください。

よろしくお願いします。

大型で非常に強い勢力の台風接近に伴い、12日(土)に予定しておりましたきのくに国語の会は、

10月14日(月)10時~に延期させていただくことになりました。

また、提案をお願いしておりました先生方の予定もあり、以下のように内容を変更して行います。

12日の参加を予定してくださっていた方には大変申し訳ありませんが、ご了承ください。

改めて、出欠の連絡を12日(土)の正午までにご返信ください。

【10月14日(月)の予定:10時スタート】

① 実践発表 「大造じいさんとガン」(四箇郷小 小原佑真先生)

本日研究授業をされたホットな実践を熱く語っていただきます!

② 提案発表 「大造じいさんとガン」(藤戸台小 小栗幸樹先生)

パネルディスカッション(津田先生・西村先生・宮脇先生)

以上になります。

来年度以降も教科書(光村にも東書にも!)に掲載が決まっている椋文学の扱いについてじっくり学ぶ機会にしたいと思います。

急な日程変更で申し訳ありませんが、ご参会の程、よろしくお願いいたします。

10月14日(月)10時~に延期させていただくことになりました。

また、提案をお願いしておりました先生方の予定もあり、以下のように内容を変更して行います。

12日の参加を予定してくださっていた方には大変申し訳ありませんが、ご了承ください。

改めて、出欠の連絡を12日(土)の正午までにご返信ください。

【10月14日(月)の予定:10時スタート】

① 実践発表 「大造じいさんとガン」(四箇郷小 小原佑真先生)

本日研究授業をされたホットな実践を熱く語っていただきます!

② 提案発表 「大造じいさんとガン」(藤戸台小 小栗幸樹先生)

パネルディスカッション(津田先生・西村先生・宮脇先生)

以上になります。

来年度以降も教科書(光村にも東書にも!)に掲載が決まっている椋文学の扱いについてじっくり学ぶ機会にしたいと思います。

急な日程変更で申し訳ありませんが、ご参会の程、よろしくお願いいたします。

8月24日(土)10時から附属小学校オレンジルームにて、第67回きのくに国語の会を開催します。

今回は、星組(瀧本・米田・白樫・嶋田)による企画運営になります。

研修内容は次の通りです。

【第1部】指導案検討(10:00~11:20)

四箇郷小 茅原真未先生 6年「やまなし」

安原小 宮脇唯先生 4年「ごんぎつね」

第1部では、上記お二人の先生方の授業提案発表の後、どちらか一方の“授業づくりアドバイザー”となって「この授業のココが課題」という視点で改善案を検討していただきます。

小グループでの改善策検討を通して、自身の授業づくりのヒントをつかめる機会にしましょう。

【第2部】「読書感想文」をどう指導する?~読書感想文構成キットによる指導実践について~

提案 安原小 瀧本知香先生

第2部では、瀧本先生オリジナルの「読書感想文構成キット」を使った実践について学びます。

なお、今年度は残り3回の研修となりますので、新規にご参加いただく方からは、「年会費」ではなく、参加費として500円のみいただくことになります。

新学期直前(もう始業している地域もある???)の開催になりますが、2019年夏の研修納めです。

ぜひご参会ください。

なお、資料準備の都合、出欠の連絡は、8月21日(水)までにお願いします。

初めて参加される方は、お名前、所属先、ご担当学年等を以下アドレスまで携帯電話(スマホ)からメールでお知らせください。

hirosusa@gold.ocn.ne.jp

今回は、星組(瀧本・米田・白樫・嶋田)による企画運営になります。

研修内容は次の通りです。

【第1部】指導案検討(10:00~11:20)

四箇郷小 茅原真未先生 6年「やまなし」

安原小 宮脇唯先生 4年「ごんぎつね」

第1部では、上記お二人の先生方の授業提案発表の後、どちらか一方の“授業づくりアドバイザー”となって「この授業のココが課題」という視点で改善案を検討していただきます。

小グループでの改善策検討を通して、自身の授業づくりのヒントをつかめる機会にしましょう。

【第2部】「読書感想文」をどう指導する?~読書感想文構成キットによる指導実践について~

提案 安原小 瀧本知香先生

第2部では、瀧本先生オリジナルの「読書感想文構成キット」を使った実践について学びます。

なお、今年度は残り3回の研修となりますので、新規にご参加いただく方からは、「年会費」ではなく、参加費として500円のみいただくことになります。

新学期直前(もう始業している地域もある???)の開催になりますが、2019年夏の研修納めです。

ぜひご参会ください。

なお、資料準備の都合、出欠の連絡は、8月21日(水)までにお願いします。

初めて参加される方は、お名前、所属先、ご担当学年等を以下アドレスまで携帯電話(スマホ)からメールでお知らせください。

hirosusa@gold.ocn.ne.jp