第3問 日本とアメリカの商業について、設問Aと設問Bに答えなさい。

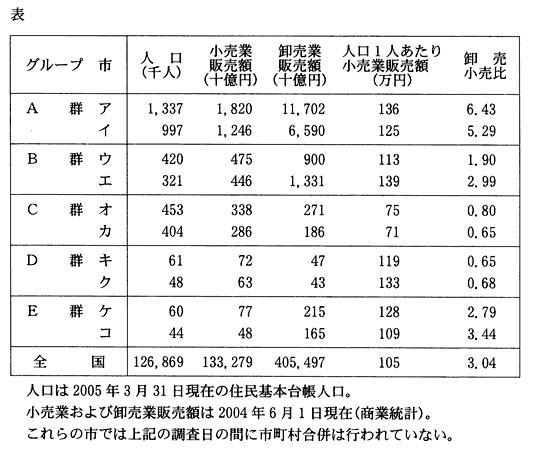

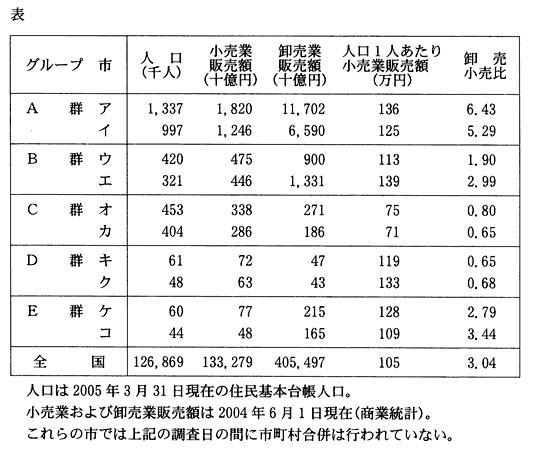

第3問設問A 次の表は、日本の市について、人口と商業の状況を示したものである。

(1)卸小売比は卸売業販売額を小売業販売額で割った値である。A群とB群を比較すると、卸小売比は人口と関係があることを読み取ることができる。読み取ることができる関係と、その理由を60字以内で述べなさい。

(2)B群とC群を比較すると、人口は同程度なのに、C群では人口一人当たりの小売販売額がB群よりも低い。その理由を、下の【 】の語句を用いて、60字以内で述べなさい。

【 昼夜人口比率 商業集積 都市圏 】

(3)D群とE群を比較すると、人口も、一人当たり小売販売額は同程度なのに、卸売小売比は大きく異なっている。その理由を、下の【 】の語句を用いて、60字以内で述べなさい。

【 地場産業 水産物 生産地 】

--------------------------------------------

第3問設問A解答

(1)卸売小売比は、人口比以上に、商圏の広い大都市に集積する。大都市では情報・金融・交通が発達し、卸売業に有利である。

(2)C群は大都市圏の住宅都市である。昼夜間人口比率では昼間人口比率が低く、商業集積が進まない。中心都市での購買が主体である。

(3)日本では地場産業や水産物加工の生産地としての都市は少数である。生産地では小売量が少ないが、市場は全国に広がるので、卸売業の割合は高い。

-----------------------------------------

第3問設問A解説

(1)都市のイメージ

Aの都市のイメージとして(ア)は福岡市、(イ)は仙台市と見当をつける。人口が多いので小売業販売額が多い。

それ以上に、九州あるいは東北地方の卸売業の中心都市である。卸売業者は、九州あるいは東北地方で小売する商品を、全国から集める。

Bの都市のイメージとして(ウ)富山市、(エ)秋田市のような、地方都市を考える。小売業・卸売の商圏は、せいぜい県内全域である。

(2)大都市圏内の都市

Cの都市が何であるのかは、出題された表からは分からないが、使用指定語句としての都市圏から推測がつく。(オ)は首都圏の市川市(千葉県)、(カ)は大阪圏の枚方市(大阪府)を思い浮かべるとよい。

大都市圏の住宅都市 衛星都市。日中は都心への通勤・通者が多いので、昼間人口は少ない。また、週末には都心の専門店街あるいは郊外の大型ショッピングセンターに出かける。このため、市川市・枚方市のような住宅都市では商業が発展せず、小売販売額が地方都市よりも少ない。

(3)古くからの商業都市

Dの都市のイメージとして、(キ)は五所川原市(青森県)、(ク)白河市(福島県)のような、農村地域の商業都市を考えることができる。五所川原は江戸時代の新田開発後の農産物集散地として賑わったが、明治以降の経済発展からは取り残された。白河は城下町であり、いくつかの工場誘致には成功したが、人口増加に結びつくような工場はなかった。

Eの都市のイメージとして、(ケ)は宮古市(岩手県)、(コ)は燕市(新潟県)があげられる。

水産業都市 宮古市は三陸漁場の中心的水産業都市である。水産物加工業が盛んだが、その商品は宮古市内で消費されるのではなく、全国に販売される。宮古市内には全国に水産物を販売する水産物卸売業ができる。

水産業都市は宮古市のように大漁場が近いか、焼津(静岡市)ように遠洋漁船と首都圏を結びつける巨大倉庫群があるか、である。水産業都市は、漁港数よりもはるかに少なく、全国均等に分布するのではない。

地場産業 新潟県燕市は刃物・金属食器の町である。燕市内で刃物・金属食器の消費量が格別に多いのではなく、日本国内を市場とする。高級品は、世界各地に輸出される。国内外に、金属食器・刃物を輸出する卸売業者が多い。

伊万里(佐賀県、58000人)は陶磁器、結城(茨城県、52000人)は紬が地場産業として全国的に知られている例である。地元で小売りされるよりも、卸売業者によって全国に売られる方が多い。

-------------------------------

第3問Aはここで終了

最初に戻る

第3問設問A 次の表は、日本の市について、人口と商業の状況を示したものである。

(1)卸小売比は卸売業販売額を小売業販売額で割った値である。A群とB群を比較すると、卸小売比は人口と関係があることを読み取ることができる。読み取ることができる関係と、その理由を60字以内で述べなさい。

(2)B群とC群を比較すると、人口は同程度なのに、C群では人口一人当たりの小売販売額がB群よりも低い。その理由を、下の【 】の語句を用いて、60字以内で述べなさい。

【 昼夜人口比率 商業集積 都市圏 】

(3)D群とE群を比較すると、人口も、一人当たり小売販売額は同程度なのに、卸売小売比は大きく異なっている。その理由を、下の【 】の語句を用いて、60字以内で述べなさい。

【 地場産業 水産物 生産地 】

--------------------------------------------

第3問設問A解答

(1)卸売小売比は、人口比以上に、商圏の広い大都市に集積する。大都市では情報・金融・交通が発達し、卸売業に有利である。

(2)C群は大都市圏の住宅都市である。昼夜間人口比率では昼間人口比率が低く、商業集積が進まない。中心都市での購買が主体である。

(3)日本では地場産業や水産物加工の生産地としての都市は少数である。生産地では小売量が少ないが、市場は全国に広がるので、卸売業の割合は高い。

-----------------------------------------

第3問設問A解説

(1)都市のイメージ

Aの都市のイメージとして(ア)は福岡市、(イ)は仙台市と見当をつける。人口が多いので小売業販売額が多い。

それ以上に、九州あるいは東北地方の卸売業の中心都市である。卸売業者は、九州あるいは東北地方で小売する商品を、全国から集める。

Bの都市のイメージとして(ウ)富山市、(エ)秋田市のような、地方都市を考える。小売業・卸売の商圏は、せいぜい県内全域である。

(2)大都市圏内の都市

Cの都市が何であるのかは、出題された表からは分からないが、使用指定語句としての都市圏から推測がつく。(オ)は首都圏の市川市(千葉県)、(カ)は大阪圏の枚方市(大阪府)を思い浮かべるとよい。

大都市圏の住宅都市 衛星都市。日中は都心への通勤・通者が多いので、昼間人口は少ない。また、週末には都心の専門店街あるいは郊外の大型ショッピングセンターに出かける。このため、市川市・枚方市のような住宅都市では商業が発展せず、小売販売額が地方都市よりも少ない。

(3)古くからの商業都市

Dの都市のイメージとして、(キ)は五所川原市(青森県)、(ク)白河市(福島県)のような、農村地域の商業都市を考えることができる。五所川原は江戸時代の新田開発後の農産物集散地として賑わったが、明治以降の経済発展からは取り残された。白河は城下町であり、いくつかの工場誘致には成功したが、人口増加に結びつくような工場はなかった。

Eの都市のイメージとして、(ケ)は宮古市(岩手県)、(コ)は燕市(新潟県)があげられる。

水産業都市 宮古市は三陸漁場の中心的水産業都市である。水産物加工業が盛んだが、その商品は宮古市内で消費されるのではなく、全国に販売される。宮古市内には全国に水産物を販売する水産物卸売業ができる。

水産業都市は宮古市のように大漁場が近いか、焼津(静岡市)ように遠洋漁船と首都圏を結びつける巨大倉庫群があるか、である。水産業都市は、漁港数よりもはるかに少なく、全国均等に分布するのではない。

地場産業 新潟県燕市は刃物・金属食器の町である。燕市内で刃物・金属食器の消費量が格別に多いのではなく、日本国内を市場とする。高級品は、世界各地に輸出される。国内外に、金属食器・刃物を輸出する卸売業者が多い。

伊万里(佐賀県、58000人)は陶磁器、結城(茨城県、52000人)は紬が地場産業として全国的に知られている例である。地元で小売りされるよりも、卸売業者によって全国に売られる方が多い。

-------------------------------

第3問Aはここで終了

最初に戻る