日本の歌謡界のブルースがどうしてブルースなのか、ずっと謎であった(笑)。

ブルースを辞書で引くと「奴隷制下のアメリカ黒人の間に、宗教歌・労働歌などを母体に生まれた歌曲。のちダンス音楽やジャズなどにも取り入れられた」(大辞泉)と全く歌心のない記述である(笑)。

大辞林では「四分の四拍子の哀愁を帯びた歌曲。のちジャズに取り入れられてジャズの音楽的基盤ともなった」とあり、少しは音楽的特徴を述べている。

広辞苑もほぼ同様の記述だが、ちなみに正式にはBLUESはブルーズと発音するので、広辞苑にはブルーズとも表記されている。

ポイントは四分の四拍子と哀調を帯びた楽曲ということで、その他独特の節回しでブルーノートと呼ばれる音階(いわば「訛り」)を使って即興的に演奏される。

12小節ワンコーラスというのが基本形である。

さて、日本人のブルースである。

世相が戦争へと向かう1937年(昭和13年)、服部良一が作曲した“別れのブルース”を淡谷のり子が歌い、その後続けて“雨のブルース”や“東京ブルース”などのヒット曲を飛ばし、淡谷のり子は「ブルースの女王」と呼ばれるようになった。

ブルースという言葉自体よく知られていない時代に、地方巡業に行くと「ズロースの女王」と看板に書かれていたこともあったそうだ。

淡谷のり子自身は、自分の歌が本物のブルースではないことをよく知っていて、本物のブルースとは例えば“セントルイス・ブルース”のような曲だと断言していた。

演歌嫌いで、「エフリコキ」(恰好を気にする人、イイカッコシイ)だった彼女は、自分の出世作とはいえその演歌的世界が好きではなかったようだ。

多くの日本人にとってブルースとは「哀しい雰囲気をもつムード曲」を意味している。

歌謡曲や演歌などでタイトルにブルースとついた曲はほとんど音楽的にはブルースとは無縁の代物である。

ブルーノートはなくて、代わりにもの悲しい歌詞と大抵はサックスのソロが多用されるアレンジが施されているという共通点があるようだ。

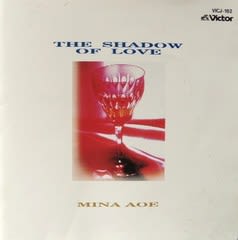

今回の画像は、後年、淡谷のり子から「ブルースの女王」の名を承継した感のある青江三奈の真面目に?いい出来のジャズアルバム『The Shadow Of Love』(1993)である。

彼女は高校在学中から「銀巴里」のステージに立っていたそうだからキャリア、実力は半端ではない。

彼女の声は、ハスキーでジャズ向き、ブルース向きと言えるかも知れない。

カタカナ英語?もそんなに気にならない。

このアルバムはジャズのスタンダード曲を中心に歌っているが、“Bourbon Street Blues”というタイトルで彼女のヒット曲“伊勢崎町ブルース”を取り上げている。

これはとても黒っぽくて、とてもファンクしている(爆)。

例の原詞の「デュ・デュビ・デュビ・デュビ・デュビ・デュビ・デュワー…」というスキャット部分をうまく英語詩の間に挟んで盛り上げている。

このほか“本牧ブルース”も歌っているが、参加ミュージシャンが超豪華なのにまた驚いてしまう。

ナット・コールの実弟のフレディー・コール(vo,p)、グローヴァー・ワシントン・ジュニア(ss)、エディ・ヘンダーソン(tp)、テッド・ナッシュ(ts)、マル・ウォルドロン(p)、ジョージ・ムラツ(b)、ビリー・ハート(ds)ほかと錚々たる布陣である。

いったいどうしたことだろうか?

こんなに日本人度が高い歌手なのに、ブルース・スピリットを感じてしまうのが不思議である。

これでいいのだろうか(爆)

ブルースを辞書で引くと「奴隷制下のアメリカ黒人の間に、宗教歌・労働歌などを母体に生まれた歌曲。のちダンス音楽やジャズなどにも取り入れられた」(大辞泉)と全く歌心のない記述である(笑)。

大辞林では「四分の四拍子の哀愁を帯びた歌曲。のちジャズに取り入れられてジャズの音楽的基盤ともなった」とあり、少しは音楽的特徴を述べている。

広辞苑もほぼ同様の記述だが、ちなみに正式にはBLUESはブルーズと発音するので、広辞苑にはブルーズとも表記されている。

ポイントは四分の四拍子と哀調を帯びた楽曲ということで、その他独特の節回しでブルーノートと呼ばれる音階(いわば「訛り」)を使って即興的に演奏される。

12小節ワンコーラスというのが基本形である。

さて、日本人のブルースである。

世相が戦争へと向かう1937年(昭和13年)、服部良一が作曲した“別れのブルース”を淡谷のり子が歌い、その後続けて“雨のブルース”や“東京ブルース”などのヒット曲を飛ばし、淡谷のり子は「ブルースの女王」と呼ばれるようになった。

ブルースという言葉自体よく知られていない時代に、地方巡業に行くと「ズロースの女王」と看板に書かれていたこともあったそうだ。

淡谷のり子自身は、自分の歌が本物のブルースではないことをよく知っていて、本物のブルースとは例えば“セントルイス・ブルース”のような曲だと断言していた。

演歌嫌いで、「エフリコキ」(恰好を気にする人、イイカッコシイ)だった彼女は、自分の出世作とはいえその演歌的世界が好きではなかったようだ。

多くの日本人にとってブルースとは「哀しい雰囲気をもつムード曲」を意味している。

歌謡曲や演歌などでタイトルにブルースとついた曲はほとんど音楽的にはブルースとは無縁の代物である。

ブルーノートはなくて、代わりにもの悲しい歌詞と大抵はサックスのソロが多用されるアレンジが施されているという共通点があるようだ。

今回の画像は、後年、淡谷のり子から「ブルースの女王」の名を承継した感のある青江三奈の真面目に?いい出来のジャズアルバム『The Shadow Of Love』(1993)である。

彼女は高校在学中から「銀巴里」のステージに立っていたそうだからキャリア、実力は半端ではない。

彼女の声は、ハスキーでジャズ向き、ブルース向きと言えるかも知れない。

カタカナ英語?もそんなに気にならない。

このアルバムはジャズのスタンダード曲を中心に歌っているが、“Bourbon Street Blues”というタイトルで彼女のヒット曲“伊勢崎町ブルース”を取り上げている。

これはとても黒っぽくて、とてもファンクしている(爆)。

例の原詞の「デュ・デュビ・デュビ・デュビ・デュビ・デュビ・デュワー…」というスキャット部分をうまく英語詩の間に挟んで盛り上げている。

このほか“本牧ブルース”も歌っているが、参加ミュージシャンが超豪華なのにまた驚いてしまう。

ナット・コールの実弟のフレディー・コール(vo,p)、グローヴァー・ワシントン・ジュニア(ss)、エディ・ヘンダーソン(tp)、テッド・ナッシュ(ts)、マル・ウォルドロン(p)、ジョージ・ムラツ(b)、ビリー・ハート(ds)ほかと錚々たる布陣である。

いったいどうしたことだろうか?

こんなに日本人度が高い歌手なのに、ブルース・スピリットを感じてしまうのが不思議である。

これでいいのだろうか(爆)

「若者とともに歌える歌がない」(蚤助)