デューク・エリントンが片腕、いやそれどころか分身のように愛し、その作編曲家としての才能を認めて重用したのがビリー・ストレイホーン(1915-1967)であった。

エリントンのアイデアを具体化し色づけするためのパレットのような存在であり、エリントン楽団のオープニング・テーマとなった“TAKE THE 'A' TRAIN”(A列車で行こう)の作者として有名である。

ストレイホーンは、母親が買い与えたピアノを学ぶことでクラシックの素養を身につけたが、聴音と読譜の才能は天性のものだったそうだ。

彼がエリントン楽団に入ったのは、39年24歳のときだが、その前年、エリントンのオーディション用に披露したのが“ラッシュ・ライフ”(LUSH LIFE)という曲である。

エリントンはこの曲を聴いて彼の才能を確信したのだった。

しかし、エリントンはオーケストラの演奏用には向かないと判断したようで、聴衆の前で演奏されるようになるまで10年の歳月を要した。

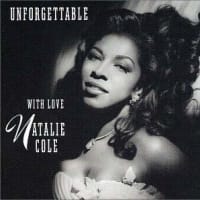

49年にストレイホーン自ら歌詞を書き、それをナット・キング・コールが歌ってヒット、以後美しい旋律を持ったバラードの傑作スタンダードとして多くの人に愛されるようになった。

ストレイホーン自身、この曲はピアノ伴奏で歌手によって歌われることが望ましいと思っていたという。

何人かの著名な音楽評論家の書いたものに、“LUSH LIFE”を『豊かな人生』だとか『みずみずしい人生』だとかと説明してあったのを疑うこともせずに信じていたのだが、今回この記事を書くにあたって歌詞の内容を調べていったら、はからずも諸先生方の解説があまりにも一面的すぎるのではないかと思うようになってしまった。

“LUSH”は、確かに「豪勢、豪華、実りの多い、(植物が)青々と茂る」などという意味で、直訳としては間違ってはいないのだが、アメリカの俗語として「やけっぱち、飲んだくれ」とかいう意味もある。

歌詞の中身をみると、ある意味“immoral”な歌で、『豊かな人生』だとか『みずみずしい人生』だとかになるはずがない。

もっとも蚤助にとっては相当歯ごたえがある歌詞で、咀嚼するのも難しいので、いいかげんな解釈なのだが…(笑)。

ストレイホーンは、非常に繊細な感性の持ち主で、自然を愛でるセンスは哲学的であり、独特の詩的情緒があった。

この曲には人生の明暗についてストーリー性のある長いヴァースがある。

コーラス部の歌詞の内容とあいまって、なかなかの難曲なのだが、ほとんどの歌手はこのヴァースからじっくりと歌っている。

フ~、なかなか難しいですな(汗)。

ジャズやカクテル、女性との出会いに人生の癒しを求めてきた者が、どこか場末の酒場のオネエチャンを見ながら酒を飲ませるような店で、そこのオネエチャンと恋に落ち、毎日を送っているうちに、やがて彼女はいなくなり、その恋を忘れるために酒浸りになっていく、というわけだ。

メロディといいハーモニーといいエリントン風で、曲調も優雅で優しい印象がするが、孤独ですさんだやけっぱちの人生を嘆く歌詞を知ると、とても『豊かな人生』とか『みずみずしい人生』とかというタイトルは似つかわしくないことが分かるであろう。

だが、ストレイホーンの意図が、ポジティブな意味とネガティブな意味を合わせもつ“LUSH”という言葉を使うことによって、自分の「やけっぱちの人生」を「豊かな人生」だったと皮肉な眼差しで振り返るという高等なレトリックだったかもしれないとも思えてくる。

もしそうだとすれば、そのメッセージの奥深さや普遍性がより強く感じられる。

ジョン・コルトレーンがヴォーカルのジョニー・ハートマンと共演したもの(63年)が屈指の名作である。

コルトレーンとハートマンのふたつの異なる個性のコラボレーションが新しい美を作り出している(こちら)。

ハートマンは、マッコイ・タイナー(P)の伴奏のみでヴァースを歌い始め、コーラスに入るとコルトレーン(TS)、ジミー・ギャリソン(B)、エルヴィン・ジョーンズ(DS)も参加する。

前半コルトレーンはオブリガートのみ、後半はダイナミックなソロを展開し、最後は再びテンポを落として渋く決めている。

なお、コルトレーンはこの曲をタイトルにしたアルバム(57年)も残している。

ストレイホーンは同性愛者で、生涯煙草を離さず酒浸りの生活を送っていて、彼が食道癌で死んだとき、友人たちは癌でなくともアルコールのため長生きできなかったはずだ、と思ったという。

彼は“LUSH LIFE”を自ら実践したのだった。

この曲、“LUSH LIFE”で、決して“RUSH LIFE”(忙しい人生)ではない。

人生の終着点が見えてきた今こそ“R”から“L”にしなければならぬと思う。

ただし、蚤助の“LUSH LFE”は、決して「やけっぱちの人生」や「飲んだくれ人生」ではないので、念のため…(笑)。

エリントンのアイデアを具体化し色づけするためのパレットのような存在であり、エリントン楽団のオープニング・テーマとなった“TAKE THE 'A' TRAIN”(A列車で行こう)の作者として有名である。

ストレイホーンは、母親が買い与えたピアノを学ぶことでクラシックの素養を身につけたが、聴音と読譜の才能は天性のものだったそうだ。

彼がエリントン楽団に入ったのは、39年24歳のときだが、その前年、エリントンのオーディション用に披露したのが“ラッシュ・ライフ”(LUSH LIFE)という曲である。

エリントンはこの曲を聴いて彼の才能を確信したのだった。

しかし、エリントンはオーケストラの演奏用には向かないと判断したようで、聴衆の前で演奏されるようになるまで10年の歳月を要した。

49年にストレイホーン自ら歌詞を書き、それをナット・キング・コールが歌ってヒット、以後美しい旋律を持ったバラードの傑作スタンダードとして多くの人に愛されるようになった。

ストレイホーン自身、この曲はピアノ伴奏で歌手によって歌われることが望ましいと思っていたという。

何人かの著名な音楽評論家の書いたものに、“LUSH LIFE”を『豊かな人生』だとか『みずみずしい人生』だとかと説明してあったのを疑うこともせずに信じていたのだが、今回この記事を書くにあたって歌詞の内容を調べていったら、はからずも諸先生方の解説があまりにも一面的すぎるのではないかと思うようになってしまった。

“LUSH”は、確かに「豪勢、豪華、実りの多い、(植物が)青々と茂る」などという意味で、直訳としては間違ってはいないのだが、アメリカの俗語として「やけっぱち、飲んだくれ」とかいう意味もある。

歌詞の中身をみると、ある意味“immoral”な歌で、『豊かな人生』だとか『みずみずしい人生』だとかになるはずがない。

もっとも蚤助にとっては相当歯ごたえがある歌詞で、咀嚼するのも難しいので、いいかげんな解釈なのだが…(笑)。

ストレイホーンは、非常に繊細な感性の持ち主で、自然を愛でるセンスは哲学的であり、独特の詩的情緒があった。

この曲には人生の明暗についてストーリー性のある長いヴァースがある。

コーラス部の歌詞の内容とあいまって、なかなかの難曲なのだが、ほとんどの歌手はこのヴァースからじっくりと歌っている。

<Verse>

I used to visit all the very gay places, those come what may places

Where one relaxes on the axis of the wheel of life

To get the feel of life from jazz and cocktails…

昔はよくいかがわしい場所に行ったものだ

そういう所ではジャズとかカクテルから生きる力を得て

生活の車輪が軸に収まりリラックスする

知っている女たちは悲しげで暗い陰気な顔をしていた

女たちの顔には濃い化粧跡が残り

それは一日中客の相手をしていたからだと

誰でもわかっていた

そんなとき君が現れ 狂わんばかりの誘惑をしてきた

君の影ある微笑は 私への悲しい恋のせいだと思った

だがそれは間違いだった またしても私は間違ったのだ…

<Chorus>

Life is lonely again and only last year everything seemed so sure

Now life is awful again…

人生はまた寂しくなる つい昨年まではすべてが確かなものに思えたが

また生活がひどいものになる 多くの人の気持ちもただうんざりするだけ

パリに一週間いればそんな傷も癒えるのに

だから私は微笑を心がけている

君が私の脳裏に焼きついているうちに 君のことを忘れてやるのだ

ロマンスというものは あくせくしている者たちには

息も詰まるような戯言だ

私はどこかの小さな酒場で やけっぱちの人生を送ろう

同じように寂しい人生を送っている連中と一緒に

そこで酔いつぶれ朽ち果てながら…

I used to visit all the very gay places, those come what may places

Where one relaxes on the axis of the wheel of life

To get the feel of life from jazz and cocktails…

昔はよくいかがわしい場所に行ったものだ

そういう所ではジャズとかカクテルから生きる力を得て

生活の車輪が軸に収まりリラックスする

知っている女たちは悲しげで暗い陰気な顔をしていた

女たちの顔には濃い化粧跡が残り

それは一日中客の相手をしていたからだと

誰でもわかっていた

そんなとき君が現れ 狂わんばかりの誘惑をしてきた

君の影ある微笑は 私への悲しい恋のせいだと思った

だがそれは間違いだった またしても私は間違ったのだ…

<Chorus>

Life is lonely again and only last year everything seemed so sure

Now life is awful again…

人生はまた寂しくなる つい昨年まではすべてが確かなものに思えたが

また生活がひどいものになる 多くの人の気持ちもただうんざりするだけ

パリに一週間いればそんな傷も癒えるのに

だから私は微笑を心がけている

君が私の脳裏に焼きついているうちに 君のことを忘れてやるのだ

ロマンスというものは あくせくしている者たちには

息も詰まるような戯言だ

私はどこかの小さな酒場で やけっぱちの人生を送ろう

同じように寂しい人生を送っている連中と一緒に

そこで酔いつぶれ朽ち果てながら…

フ~、なかなか難しいですな(汗)。

ジャズやカクテル、女性との出会いに人生の癒しを求めてきた者が、どこか場末の酒場のオネエチャンを見ながら酒を飲ませるような店で、そこのオネエチャンと恋に落ち、毎日を送っているうちに、やがて彼女はいなくなり、その恋を忘れるために酒浸りになっていく、というわけだ。

メロディといいハーモニーといいエリントン風で、曲調も優雅で優しい印象がするが、孤独ですさんだやけっぱちの人生を嘆く歌詞を知ると、とても『豊かな人生』とか『みずみずしい人生』とかというタイトルは似つかわしくないことが分かるであろう。

だが、ストレイホーンの意図が、ポジティブな意味とネガティブな意味を合わせもつ“LUSH”という言葉を使うことによって、自分の「やけっぱちの人生」を「豊かな人生」だったと皮肉な眼差しで振り返るという高等なレトリックだったかもしれないとも思えてくる。

もしそうだとすれば、そのメッセージの奥深さや普遍性がより強く感じられる。

ジョン・コルトレーンがヴォーカルのジョニー・ハートマンと共演したもの(63年)が屈指の名作である。

コルトレーンとハートマンのふたつの異なる個性のコラボレーションが新しい美を作り出している(こちら)。

ハートマンは、マッコイ・タイナー(P)の伴奏のみでヴァースを歌い始め、コーラスに入るとコルトレーン(TS)、ジミー・ギャリソン(B)、エルヴィン・ジョーンズ(DS)も参加する。

前半コルトレーンはオブリガートのみ、後半はダイナミックなソロを展開し、最後は再びテンポを落として渋く決めている。

なお、コルトレーンはこの曲をタイトルにしたアルバム(57年)も残している。

ストレイホーンは同性愛者で、生涯煙草を離さず酒浸りの生活を送っていて、彼が食道癌で死んだとき、友人たちは癌でなくともアルコールのため長生きできなかったはずだ、と思ったという。

彼は“LUSH LIFE”を自ら実践したのだった。

この曲、“LUSH LIFE”で、決して“RUSH LIFE”(忙しい人生)ではない。

人生の終着点が見えてきた今こそ“R”から“L”にしなければならぬと思う。

ただし、蚤助の“LUSH LFE”は、決して「やけっぱちの人生」や「飲んだくれ人生」ではないので、念のため…(笑)。

望みとは違う人生生きている(蚤助)