ミッチャーリヒ夫妻の「喪われた悲哀」には、「ファシズムの精神構造」という、ちょっと怖

いような副題がついています、、、。結果的にファシズムを許してしまったドイツ民族の

社会心理学的分析だと思うのですが、「喪われた悲哀」の「悲哀」は、身近な人を失ったとき

などの(「対象喪失」と言うようです、、)、「悲哀の仕事」の「悲哀」なのでしょうか、、、?

(「悲哀の仕事」などと難しく言わなくても「悲しむ事」でも良いような気もしますけど、、)

でも、悲しんだり、涙を流したり、喪に服したり、お墓を建ててお墓参りをしたりするの

は、どうも人間だけのようです、、、。(「泣いたりする」って、大事なことなんですね。)

わたしはドイツ人の人に身近に接したことはないのですが、ミッチャーリヒ夫妻はファシ

ズムの台頭を許してしまったり(許すどころか熱狂してしまったり、、、)、敗戦後の「そ

んなことはなかった」事にしてしまったり、「自分とは関係ない」事にしてしまったりした

背景に、(どこかの国に似ているんです、、、)ドイツ人の人の「悲哀が喪われてしまって

いた」事が関係すると分析しているようなのです、、、。(ドイツ人の人たちが本当に「悲

哀が喪われてしまっている」かどうかは僕にはわかりません、、、。)

「愛されない能力」は、渡辺一夫さんの言葉ではなく、第一次世界大戦後のプロシヤ歩兵聯

隊大尉マルシャル・フォン・ビーベルスタイン男爵の言葉として、渡辺一夫さんが紹介し

ている言葉なのです。渡辺一夫さんは、日本人の中にも、この「愛されない能力」があるこ

とを見ているのです。家族は、その子供に「自分なんて橋の下から拾われてきたかもしれ

ないんだ、自分なんていてもいなくても同じなんだ。」などと思わせてはいけないので

す。

「お前は橋の下から拾ってきたんだ。」などと、嘘でも、親は子供に言ってはいけません。

(僕は兄達から言われたような記憶があります、、、。兄達も言われたのかも知れませ

ん、、。人間って言われたりされたりした事を真似たりしますから、、。)でも、そんな

ふうに扱われたり、言われたり、育てられたりした子供は、「自分なんて必要ないんだ。

いなくてもいいんだ。」と、自分で自分を我慢してしまう子供になってしまうのかも知れ

ません、、、。

日本人は、昔、子供を産めないお嫁さんを一方的に離縁して実家に帰してしまったり、

赤ん坊を「間引いたり」していた民族のようなのです。(他所の国や民族のことは良くわか

りませんが、、)ついこの間の事なのです、、、。私の親族の敗戦前の法事などのときの

写真を見たりすると、敗戦後の同じ人とは思えないような、無表情な生気のない、他人事

のような表情をしている事が、子供の頃は不思議でなりませんでした、、、。(今の人と

同じような表情の人って、私の親族の写真にはいませんでしたが、明治・大正・昭和のは

じめの人の中に、ごく僅かですがいることはいるみたいですけど、、、。冒険家や探検家

の人とか、、、。)

笹森儀助さん

笹森儀助さんは青森県弘前市出身の、不思議な方。

青森市長までした人ですが、家族を省みず、奄美

沖縄探検などしていました。1893~4年(明治26~

7年)頃に写された写真でしょうか?

『ある種の「負のエネルギー」のようなものが、だんだんと「滓(おり)」のように溜まって

きて、溜まりに溜まって、ある限界点を超え』そうになった時に、「悲哀が喪われてしま

って」いたり、「愛されない能力」なんて変な能力が身についてしまっていたりすると、そ

の事に、ある国民全体とかある民族全体は、みんなで耐えたり何とかしたり、声をあげた

り出来なくなってしまっているどころか、逆に、誰かのせいにしてみたり、自分たちの外

に解決を求めたり、自分たちだけは悪くないみたいになってしまうのかも知れないので

す。

「喪われた悲哀」と「愛されない能力」 その3 につづきます。

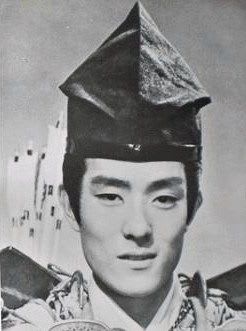

追記 ロラン・バルト「表徴の帝国」に、二度も出てくる

舟木一夫さんの写真です。(敗戦前ではありません。)

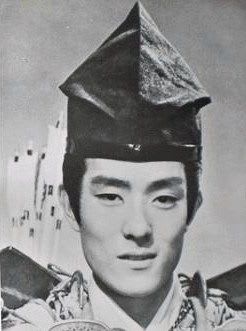

同じく、一度だけですが、乃木静子さんです。

殉死直前に、この衣装で写真を撮っています、、、。

「殉死」って、「悲哀の仕事」なんでしょうか、、、、?

いような副題がついています、、、。結果的にファシズムを許してしまったドイツ民族の

社会心理学的分析だと思うのですが、「喪われた悲哀」の「悲哀」は、身近な人を失ったとき

などの(「対象喪失」と言うようです、、)、「悲哀の仕事」の「悲哀」なのでしょうか、、、?

(「悲哀の仕事」などと難しく言わなくても「悲しむ事」でも良いような気もしますけど、、)

でも、悲しんだり、涙を流したり、喪に服したり、お墓を建ててお墓参りをしたりするの

は、どうも人間だけのようです、、、。(「泣いたりする」って、大事なことなんですね。)

わたしはドイツ人の人に身近に接したことはないのですが、ミッチャーリヒ夫妻はファシ

ズムの台頭を許してしまったり(許すどころか熱狂してしまったり、、、)、敗戦後の「そ

んなことはなかった」事にしてしまったり、「自分とは関係ない」事にしてしまったりした

背景に、(どこかの国に似ているんです、、、)ドイツ人の人の「悲哀が喪われてしまって

いた」事が関係すると分析しているようなのです、、、。(ドイツ人の人たちが本当に「悲

哀が喪われてしまっている」かどうかは僕にはわかりません、、、。)

「愛されない能力」は、渡辺一夫さんの言葉ではなく、第一次世界大戦後のプロシヤ歩兵聯

隊大尉マルシャル・フォン・ビーベルスタイン男爵の言葉として、渡辺一夫さんが紹介し

ている言葉なのです。渡辺一夫さんは、日本人の中にも、この「愛されない能力」があるこ

とを見ているのです。家族は、その子供に「自分なんて橋の下から拾われてきたかもしれ

ないんだ、自分なんていてもいなくても同じなんだ。」などと思わせてはいけないので

す。

「お前は橋の下から拾ってきたんだ。」などと、嘘でも、親は子供に言ってはいけません。

(僕は兄達から言われたような記憶があります、、、。兄達も言われたのかも知れませ

ん、、。人間って言われたりされたりした事を真似たりしますから、、。)でも、そんな

ふうに扱われたり、言われたり、育てられたりした子供は、「自分なんて必要ないんだ。

いなくてもいいんだ。」と、自分で自分を我慢してしまう子供になってしまうのかも知れ

ません、、、。

日本人は、昔、子供を産めないお嫁さんを一方的に離縁して実家に帰してしまったり、

赤ん坊を「間引いたり」していた民族のようなのです。(他所の国や民族のことは良くわか

りませんが、、)ついこの間の事なのです、、、。私の親族の敗戦前の法事などのときの

写真を見たりすると、敗戦後の同じ人とは思えないような、無表情な生気のない、他人事

のような表情をしている事が、子供の頃は不思議でなりませんでした、、、。(今の人と

同じような表情の人って、私の親族の写真にはいませんでしたが、明治・大正・昭和のは

じめの人の中に、ごく僅かですがいることはいるみたいですけど、、、。冒険家や探検家

の人とか、、、。)

笹森儀助さん

笹森儀助さんは青森県弘前市出身の、不思議な方。

青森市長までした人ですが、家族を省みず、奄美

沖縄探検などしていました。1893~4年(明治26~

7年)頃に写された写真でしょうか?

『ある種の「負のエネルギー」のようなものが、だんだんと「滓(おり)」のように溜まって

きて、溜まりに溜まって、ある限界点を超え』そうになった時に、「悲哀が喪われてしま

って」いたり、「愛されない能力」なんて変な能力が身についてしまっていたりすると、そ

の事に、ある国民全体とかある民族全体は、みんなで耐えたり何とかしたり、声をあげた

り出来なくなってしまっているどころか、逆に、誰かのせいにしてみたり、自分たちの外

に解決を求めたり、自分たちだけは悪くないみたいになってしまうのかも知れないので

す。

「喪われた悲哀」と「愛されない能力」 その3 につづきます。

追記 ロラン・バルト「表徴の帝国」に、二度も出てくる

舟木一夫さんの写真です。(敗戦前ではありません。)

同じく、一度だけですが、乃木静子さんです。

殉死直前に、この衣装で写真を撮っています、、、。

「殉死」って、「悲哀の仕事」なんでしょうか、、、、?