松江城のお堀に面した通りは、塩見縄手と呼ばれます。

ここに江戸中期の中級藩士の屋敷が残されています。

通りから長屋門をくぐり入ると、敷地は300坪はあろうかと・・母屋はおよそ70坪。

表側は、式台玄関から座敷に繋がる公の部分。内玄関から裏側に、当主、家族の

居間、仏間、納戸そして台所と繋がる私の部分。取り巻く庭は、簡素ながら気持ち

よい雰囲気を持ちます。台所の近くに井戸。懐かしいつるべ・・

ここは松江藩の六百石程度の藩士が、屋敷替えによって入れ替わり住んだ屋敷と

言われています。

豪勢ではないけれど、とても住み易い住宅に思えます。江戸時代の藩士の生活、

我々が(いや、私が・・)考えるよりづっと豊かであったのかもしれませんね。

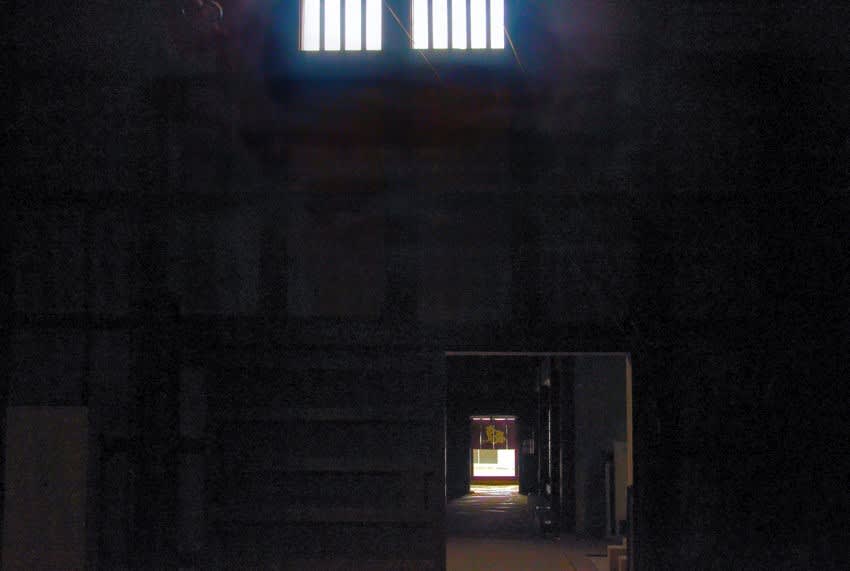

長屋門から

玄関前庭

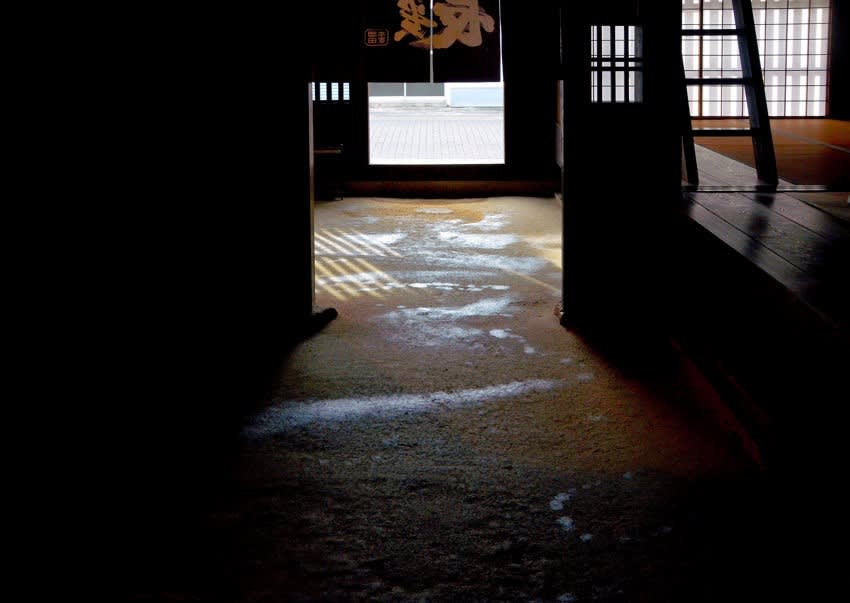

玄関

内玄関

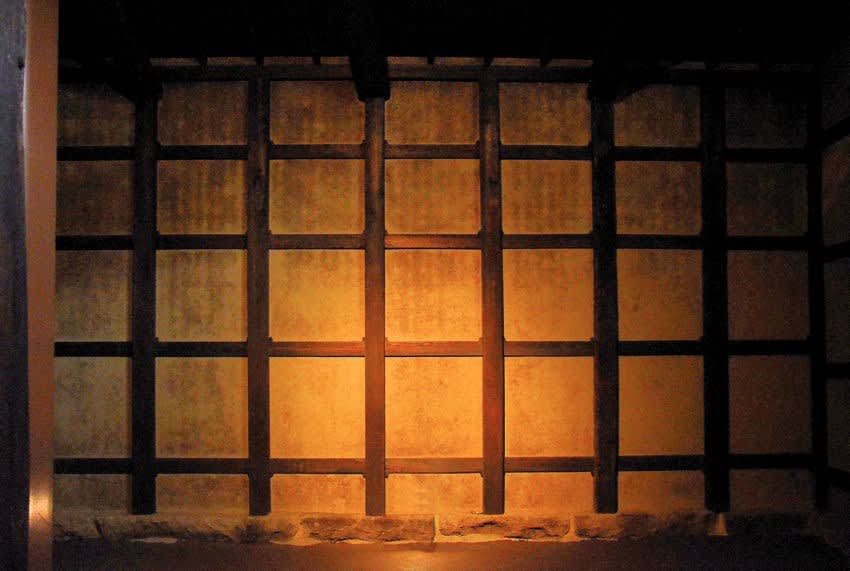

座敷

居間から

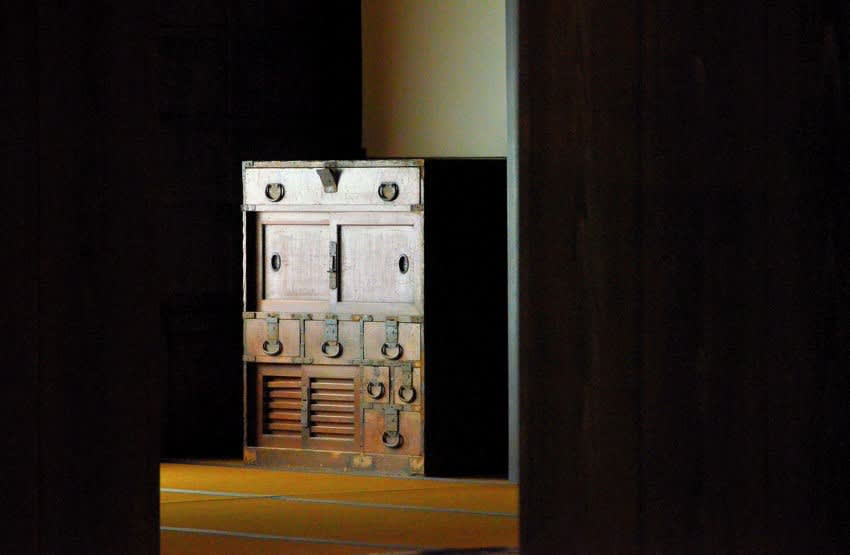

小間

仏間から庭を

縁

井戸

台所

ここに江戸中期の中級藩士の屋敷が残されています。

通りから長屋門をくぐり入ると、敷地は300坪はあろうかと・・母屋はおよそ70坪。

表側は、式台玄関から座敷に繋がる公の部分。内玄関から裏側に、当主、家族の

居間、仏間、納戸そして台所と繋がる私の部分。取り巻く庭は、簡素ながら気持ち

よい雰囲気を持ちます。台所の近くに井戸。懐かしいつるべ・・

ここは松江藩の六百石程度の藩士が、屋敷替えによって入れ替わり住んだ屋敷と

言われています。

豪勢ではないけれど、とても住み易い住宅に思えます。江戸時代の藩士の生活、

我々が(いや、私が・・)考えるよりづっと豊かであったのかもしれませんね。

長屋門から

玄関前庭

玄関

内玄関

座敷

居間から

小間

仏間から庭を

縁

井戸

台所