嵐山から始まる嵯峨野の遊歩道は、常寂光寺、二尊院、祇王寺などを経て化野の

念仏寺に至ります。

化野の地は古くから鳥辺野、蓮台野とともに葬地として知られた処。

9世紀の初め空海が、この地に葬られた人々を追善するため、千体の石仏を埋め

中央に五智如来の石仏を立て、五智山如来寺と称したのが始まりと伝えられ、

鎌倉時代の初め法然の常仏道場となり、浄土宗の念仏寺になったといわれます。

境内には八千体に及ぶ無縁の石仏、石塔が集められ、いつの頃からか

「西院の河原(さいのかわら)」と呼ばれるようになったと。

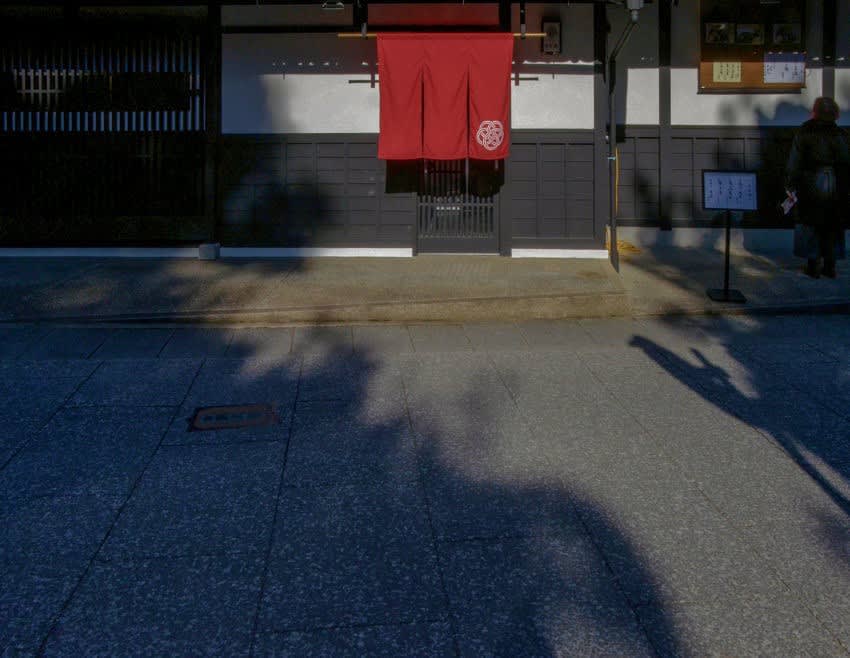

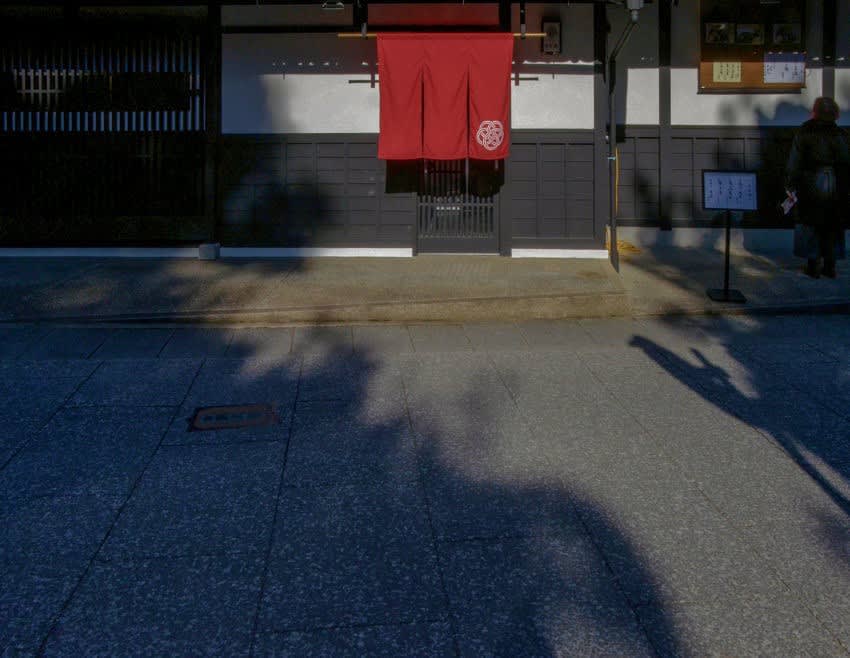

阿弥陀如来を祀る本堂には「子供叱るな来た道だ 年寄り笑うな行く道だ」と

書かれています。みず子地蔵堂の赤い光も目に沁みます。

何やらひっそりとして息づくような門前の家や店と道の風情も、また化野にふさわしい

ように思われ、思わず遅足で歩くのでした。

念仏寺に至ります。

化野の地は古くから鳥辺野、蓮台野とともに葬地として知られた処。

9世紀の初め空海が、この地に葬られた人々を追善するため、千体の石仏を埋め

中央に五智如来の石仏を立て、五智山如来寺と称したのが始まりと伝えられ、

鎌倉時代の初め法然の常仏道場となり、浄土宗の念仏寺になったといわれます。

境内には八千体に及ぶ無縁の石仏、石塔が集められ、いつの頃からか

「西院の河原(さいのかわら)」と呼ばれるようになったと。

阿弥陀如来を祀る本堂には「子供叱るな来た道だ 年寄り笑うな行く道だ」と

書かれています。みず子地蔵堂の赤い光も目に沁みます。

何やらひっそりとして息づくような門前の家や店と道の風情も、また化野にふさわしい

ように思われ、思わず遅足で歩くのでした。