武道が学校体育の正課として採り入れられたのは、明治の初期から、って

思っている人が多いのでは・・実は私もそうですが・・と思いますが、実は

明治の終り頃からのようですね。

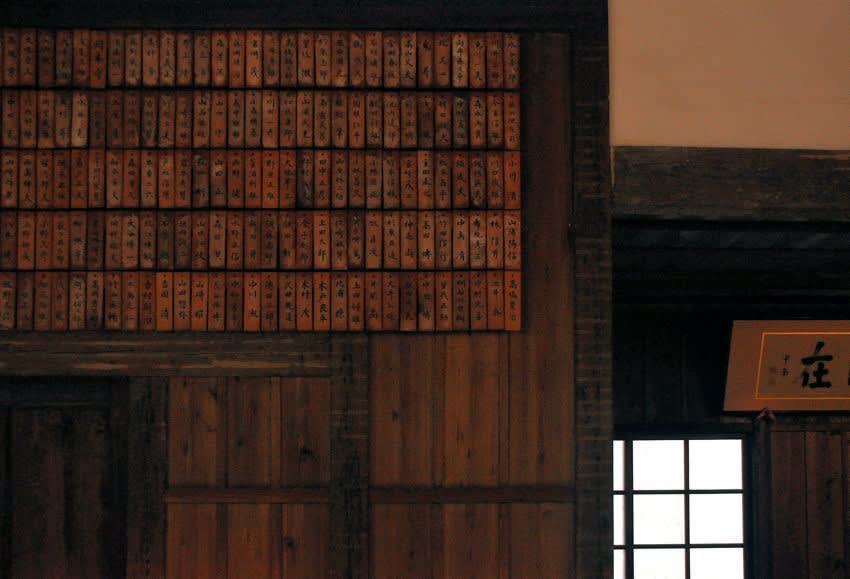

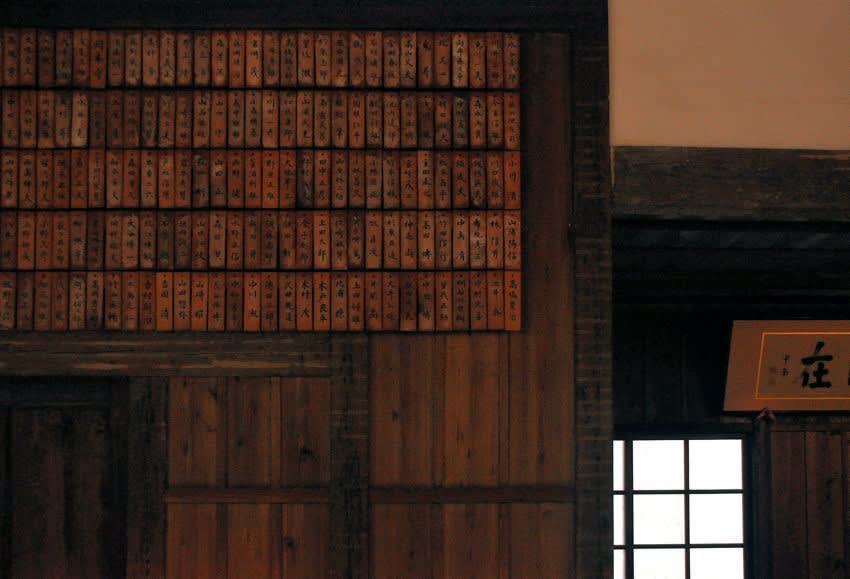

この武術道場「無声堂」は、金沢の第四高等学校に大正6年に建てられたもの。

柔道、剣道、弓道の三つの道場を兼ね備えた建物。

一見、和風かと思ってしまいますが、様式としては洋風建築物なのです。

小屋組構造に洋小屋組を採用することにより、長大な梁間が実現できていると

言われます。柔道場としては、床の弾力を増すために床下にスプリングを入れたり、

剣道場は音の反響を良くするため、床下に共鳴用の溝を掘ったり、なかなか

おもしろい試みも盛り込まれています。

輝くように磨かれた板床に座って、荒々しい風情の側板に対面していると、

何処からか撃剣で竹刀がふれ合う音や、「おう・・」という気合いの声が聞こえて

きたような・・武術道場でした。

(昭和45年明治村に移築。)

思っている人が多いのでは・・実は私もそうですが・・と思いますが、実は

明治の終り頃からのようですね。

この武術道場「無声堂」は、金沢の第四高等学校に大正6年に建てられたもの。

柔道、剣道、弓道の三つの道場を兼ね備えた建物。

一見、和風かと思ってしまいますが、様式としては洋風建築物なのです。

小屋組構造に洋小屋組を採用することにより、長大な梁間が実現できていると

言われます。柔道場としては、床の弾力を増すために床下にスプリングを入れたり、

剣道場は音の反響を良くするため、床下に共鳴用の溝を掘ったり、なかなか

おもしろい試みも盛り込まれています。

輝くように磨かれた板床に座って、荒々しい風情の側板に対面していると、

何処からか撃剣で竹刀がふれ合う音や、「おう・・」という気合いの声が聞こえて

きたような・・武術道場でした。

(昭和45年明治村に移築。)