本州岡山と四国香川が最も接近した水道、備讃瀬戸と呼ばれます。

潮流がぶつかり、潮湧く風情から名付けられたという塩飽(しわく)諸島があり

ます。(現在は香川県丸亀市の所属)

今は、その島の間を瀬戸大橋が渡っている所・・といった方が分かりよいかも。

織田、豊臣から徳川幕府までの朱印状を得て、自治を許された650人の船方衆

がいたそうです。その男たちは大名に対し「人名(にんみょう)」と呼ばれ、中から

選ばれた「年寄」が島の政治を行っていました。

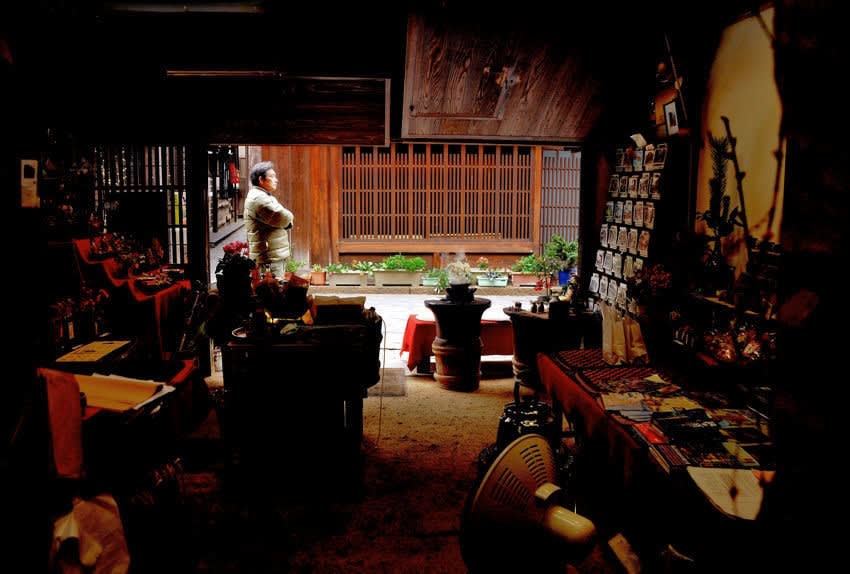

塩飽諸島の中心、本島にその政所、塩飽勤番所と船方衆が住んだ街があると

聞いて訪ねました。1798年に建てられた勤番所は立派に保存されていました。

展示物も豊富。咸臨丸も・・幕末の万延元年(1860)、日本人の手で初めて

太平洋横断を成し遂げた咸臨丸の水夫50人のうち35人が塩飽出身者だった

そうです。

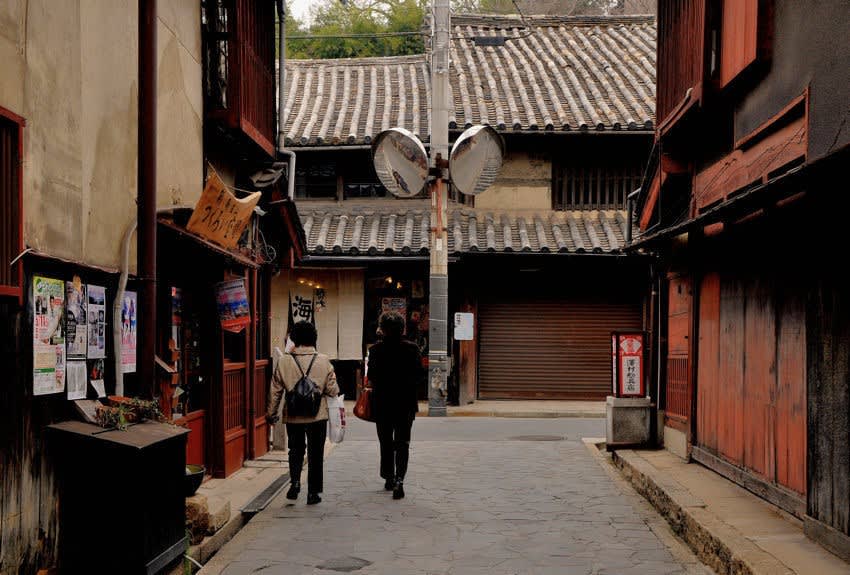

島の東部、笠島地区には、江戸、明治の町屋の面影が色濃く残る街並が残され

ていました。

沖近く見える瀬戸大島の橋影の巨大さ・・ 街を歩いて会う人の少なさ・・

本島の今の人口は600人ほど、ここも過疎化が進んでいるといいます。

美しく保存された街並。通りの向こうは突然の海。それゆえに一層寂しさが募る

ような塩飽、本島の風景ではありました。

潮流がぶつかり、潮湧く風情から名付けられたという塩飽(しわく)諸島があり

ます。(現在は香川県丸亀市の所属)

今は、その島の間を瀬戸大橋が渡っている所・・といった方が分かりよいかも。

織田、豊臣から徳川幕府までの朱印状を得て、自治を許された650人の船方衆

がいたそうです。その男たちは大名に対し「人名(にんみょう)」と呼ばれ、中から

選ばれた「年寄」が島の政治を行っていました。

塩飽諸島の中心、本島にその政所、塩飽勤番所と船方衆が住んだ街があると

聞いて訪ねました。1798年に建てられた勤番所は立派に保存されていました。

展示物も豊富。咸臨丸も・・幕末の万延元年(1860)、日本人の手で初めて

太平洋横断を成し遂げた咸臨丸の水夫50人のうち35人が塩飽出身者だった

そうです。

島の東部、笠島地区には、江戸、明治の町屋の面影が色濃く残る街並が残され

ていました。

沖近く見える瀬戸大島の橋影の巨大さ・・ 街を歩いて会う人の少なさ・・

本島の今の人口は600人ほど、ここも過疎化が進んでいるといいます。

美しく保存された街並。通りの向こうは突然の海。それゆえに一層寂しさが募る

ような塩飽、本島の風景ではありました。