上五島、中通島、青方の港の入口付近、小高い丘の上に赤いレンガの天主堂が見えます。大曾(おおそ)天守堂です。この天主堂の周りの大曾の集落は、長崎外海から移住したキリシタンの子孫ばかりで総てが信徒であると言われる所。明治12年に最初の聖堂が建てられましたが、この立派な天主堂は、大正5年の献堂。鉄川与助の建てた9棟目のお堂です。

正面には、訪れる人を迎え入れるように、両手をいっぱいに広げたキリスト像。その姿は、遠くからお堂に近ずくときもづっと見えていました。長崎の早岐(はいき)から運ばれたレンガを用い、その色の濃淡と配置の工夫により外壁に立体感と装飾性を齎しています。鉄川が建てた同時期の天主堂、田平や頭ケ島とは、もちろん頭ケ島のそれは、石造という素材の違いがあるのですが・・、正面中央に八角形のドームを有するなど、共通するところの多いデザインであることに気づかされます。

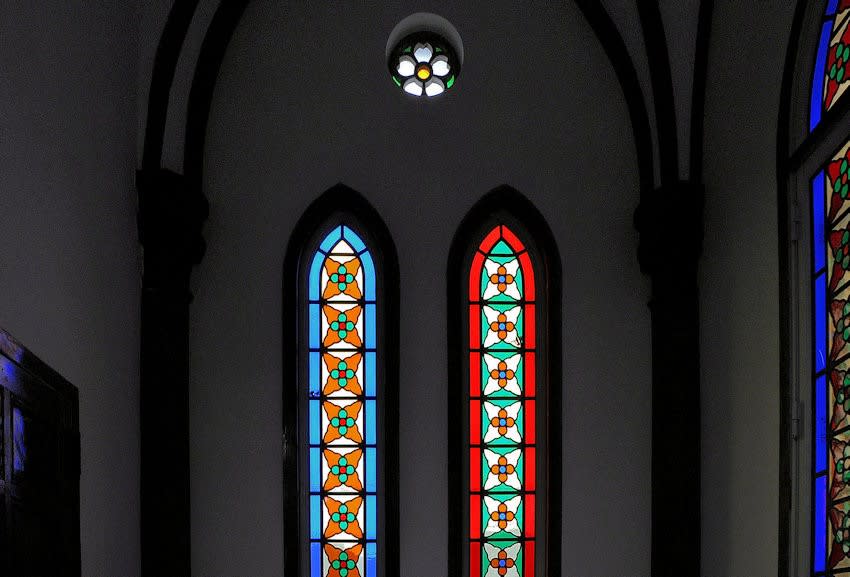

重層構造、内部は三廊式。主廊、側廊ともにリブ・ヴォールト天井。柱頭の彫刻は与助の父、与四郎の作といいます。以前に見た写真とは印象を異にしていました。白色に塗られていた柱や天井の木部が、当初の木の色に戻されていたのです。ああ、あの鉄川の天上の花は、リブ・ヴォールトの中央で白や赤や青の花弁をもって遠慮勝ちに咲いていました。桜の花をデザインしたドイツ製のステンドグラスが何とも美しいのです。

この一輪の精華のような美しい天主堂。去る道道で振り返りながら、その海を越した姿に名残を惜しんだものでした。(2009年11月)

正面には、訪れる人を迎え入れるように、両手をいっぱいに広げたキリスト像。その姿は、遠くからお堂に近ずくときもづっと見えていました。長崎の早岐(はいき)から運ばれたレンガを用い、その色の濃淡と配置の工夫により外壁に立体感と装飾性を齎しています。鉄川が建てた同時期の天主堂、田平や頭ケ島とは、もちろん頭ケ島のそれは、石造という素材の違いがあるのですが・・、正面中央に八角形のドームを有するなど、共通するところの多いデザインであることに気づかされます。

重層構造、内部は三廊式。主廊、側廊ともにリブ・ヴォールト天井。柱頭の彫刻は与助の父、与四郎の作といいます。以前に見た写真とは印象を異にしていました。白色に塗られていた柱や天井の木部が、当初の木の色に戻されていたのです。ああ、あの鉄川の天上の花は、リブ・ヴォールトの中央で白や赤や青の花弁をもって遠慮勝ちに咲いていました。桜の花をデザインしたドイツ製のステンドグラスが何とも美しいのです。

この一輪の精華のような美しい天主堂。去る道道で振り返りながら、その海を越した姿に名残を惜しんだものでした。(2009年11月)