先週土曜日の、ラモーのオペラ=バレ<優雅なインドの国々>にはたくさんのお客様にお越しいただき、ありがとうございました。

久しぶりのオペラ出演を終え、これからしばらくはまた楽器屋としてのお役目が続きます(歌い手の活動、来年の分はいくつか決まっているのだけれど)。

次は東京藝術大学バッハカンタータクラブのメンバーを中心とした若手声楽家の方々による、新しいアンサンブルの旗揚げ公演をお手伝いします。

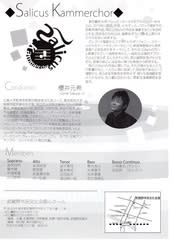

Salicus Kammerchor第一回演奏会

2015年5月25日(月) 19時15分開演 於 武蔵野市民文化会館小ホール

S 金成佳枝・鏑木綾・中須美喜・山口紗知

A 岩渕絵里・野間愛・前島眞奈美・井川弘毅

T 金沢青児・富本泰成・沼田臣矢・渡辺研一郎

B 青木海斗・大津康平・谷本喜基・西久保孝弘

Vc 小林奏太

Org 田宮亮

指揮 櫻井元希

<プログラム>

J.S.バッハ/Singet dem Herrn ein neues Lied BWV255(a 8) ほか、グレゴリオ聖歌、イザーク、ラッソ、パレストリーナ、セルミジ、モンテヴェルディ、プレトーリウス、シュッツ、シャイン、パッヘルベルの諸作品。

https://twitter.com/salicus_kc

メインに大バッハのモテットの至宝を据え、その音楽世界に至る中世以来の諸傑作を組み合わせた、考え抜かれたコンセプトのプログラムです。

皆様のお越しを是非ともお待ち申し上げております。

久しぶりのオペラ出演を終え、これからしばらくはまた楽器屋としてのお役目が続きます(歌い手の活動、来年の分はいくつか決まっているのだけれど)。

次は東京藝術大学バッハカンタータクラブのメンバーを中心とした若手声楽家の方々による、新しいアンサンブルの旗揚げ公演をお手伝いします。

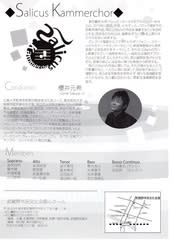

Salicus Kammerchor第一回演奏会

2015年5月25日(月) 19時15分開演 於 武蔵野市民文化会館小ホール

S 金成佳枝・鏑木綾・中須美喜・山口紗知

A 岩渕絵里・野間愛・前島眞奈美・井川弘毅

T 金沢青児・富本泰成・沼田臣矢・渡辺研一郎

B 青木海斗・大津康平・谷本喜基・西久保孝弘

Vc 小林奏太

Org 田宮亮

指揮 櫻井元希

<プログラム>

J.S.バッハ/Singet dem Herrn ein neues Lied BWV255(a 8) ほか、グレゴリオ聖歌、イザーク、ラッソ、パレストリーナ、セルミジ、モンテヴェルディ、プレトーリウス、シュッツ、シャイン、パッヘルベルの諸作品。

https://twitter.com/salicus_kc

メインに大バッハのモテットの至宝を据え、その音楽世界に至る中世以来の諸傑作を組み合わせた、考え抜かれたコンセプトのプログラムです。

皆様のお越しを是非ともお待ち申し上げております。