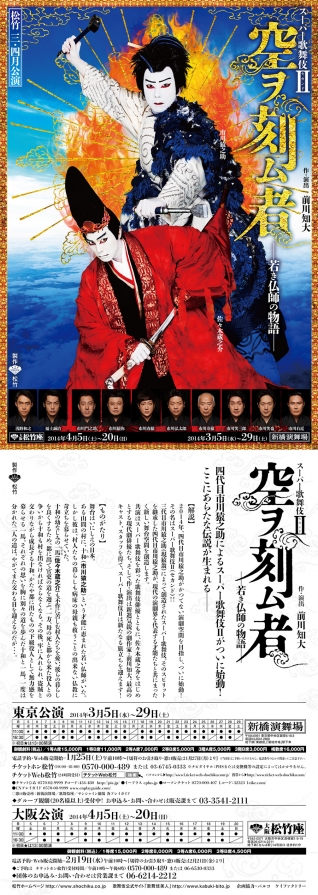

十月花形歌舞伎 GOEMON 石川五右衛門を観ました。

十月花形歌舞伎 GOEMON 石川五右衛門を観ました。愛之助さんの持ちネタ。3回目の公演。

まぁ、五右衛門はイスパニア人の神父の子(ハーフ)って設定からしてとんでもなストーリーなのだけど(フラメンコを多用するのが冗長)、歌舞伎の美味しいところを上手く繋ぎ合せて、客席も使いまくり~の、宙乗りも2回もやり~の楽しい演出で、後味が悪くなかったのが面白かった。ってへんな感想かなぁ。

五右衛門は釜ゆでにもならず、妙に敵打ち(秀吉)にも拘泥もせず、そんな小さいことどうでもいいって大鷹(母の化身)に乗って父の住むイスパニアへ。前向きでいい。

子役の子も鬘&袴でフラメンコ踊るんですよ。いまどきの子役は大変だ。

修学旅行の高校生の団体が3階に入っていて、ちょっと心配したけれど、エンディングの宙乗りで「きゃ~~~~っ」って大騒ぎしてくれたのがかえってかわいくて、愛之助さんもノリノリ。

壱太郎くん、どんどん上手くなりますね。楽しみ!

吉弥さん、好きな役者さんの一人ですけど、立役は初めて見ました。

上置きの翫雀さん(好色な秀吉)、しっかり来年1月の鴈治郎襲名披露公演の宣伝も!

GOEMON(ごえもん) 石川五右衛門

【みどころ】

『GOEMON 石川五右衛門』(水口一夫作・演出)は、平成23(2011)年11月、徳島県の大塚国際美術館「システィーナ歌舞伎」の第三回公演で初演された作品です。

誰もが知っている稀代の大泥棒・石川五右衛門が、実はスペインの宣教師の血をひく赤毛のハーフで、フラメンコも踊れるという奇想天外な設定が話題を呼び、平成25(2013)年2月には舞台装置を一新して大阪松竹座で上演。そして、ご好評を受け、今秋の「十月花形歌舞伎」で、早くも待望の再演が実現しました。

五右衛門を演じるのは、初演からすっかりお馴染みの片岡愛之助。五右衛門の父、カルデロン役に、本公演が歌舞伎初出演となる今井翼を迎え、和と洋が巧みに交錯する大胆な演出と、二度の宙乗りで、客席を席巻する、みどころたっぷりの新たな『GOEMON』にご期待ください。

【あらすじ】

豊臣秀吉が天下を統一し、戦乱の世が終焉を迎えて間もなくのこと。秀吉に滅ぼされた明智光秀の家臣・四天王但馬守の娘、石田局は、父の仇である秀吉への恨みを募らせ、復讐の機会を密かにうかがっていた。しかし、遠くイスパニアよりキリスト教の布教のためにやってきた神父カルデロンに神の教えを説かれると、仇討ちが虚しくなり、信仰に傾倒するようになった。いつしか二人は恋に落ち、友市という息子が生まれる。親子三人で仲良く暮らし始めたが、秀吉が切支丹禁令を打ち出したことで、カルデロンは国外に追放されてしまう。家族の仲を引き裂かれた失意の石田局は、秀吉に一矢報いようと、単身、聚楽第に乗り込んだものの、返り討ちにあって絶命する。

時が流れ、都で全盛の人気を誇る阿国一座の「ややこ踊り」を偶然見かけた秀吉は、出雲の阿国に興味を持ち、寝所に召し出す。そこに、突如、曲者が忍び込んだとの知らせが入る。なんと、曲者の正体は、成人した友市。両親の仇敵、秀吉と対決するべく、石川五右衛門と名乗る大泥棒となっていた…。

五右衛門は、秀吉のもとから阿国を救い出すと、その夫、名古屋山三とも手を組み、三人で共通の敵、秀吉へ立ち向かう約束を交わす。一方、一座の踊りの人気が翳り始めたことに悩む阿国に対し、五右衛門は父カルデロンの母国イスパニアに伝わる踊り、フラメンコを教え、再起へのヒントを与えるのだった。

同じ頃、秀吉は、五右衛門が隠れ住むという南禅寺に軍勢を差し向ける。五右衛門を捕える包囲網は、すぐそこにまで迫っていた…。

【配役】

石川五右衛門 片岡 愛之助

カルデロン神父 今井 翼

出雲の阿国 中村 壱太郎

加藤虎之助 中村 種之助

友市(五右衛門の幼少時) 若山 耀 人 (ダブルキャスト)

友市(五右衛門の幼少時) 菊田 千 瑛 (ダブルキャスト)

石田局/名古屋山三 上村 吉 弥

北政所 市村 萬次郎

豊臣秀吉 中村 翫 雀

フラメンコ 佐藤 浩 希

平成26年10月3日(金)~27日(月)

@大阪松竹座

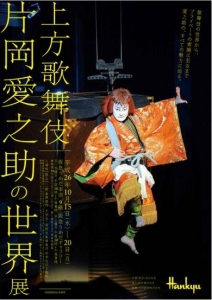

うめだ阪急で↓が開かれます(15日~20日)。御用とお急ぎでない方はおついでにぜひどうぞ~。

あ、愛之助さんのファンの方はぜひどうぞ(って言うまでもなくご存じですね)

なんで「GOEMON」の衣装がもう展示できるのだろう( ‥) ン?

←クリックで大きくなります

上方歌舞伎 片岡愛之助の世界展

今回のために撮り下ろしたプライベート写真や舞台写真、「GOEMON」などの演目で着用の衣裳などを展示。初公開のものを含む映像も上映し、片岡愛之助さんの魅力を余すところなくご紹介します。さらに、愛之助さんグッズの阪急先行販売、歌舞伎柄の手ぬぐいやお菓子の販売も。

◎10月15日(水)~20日(月)

◎9階 阪急うめだギャラリー ※閉場30分前までにご入場ください。催し最終日は午後6時閉場。

◎入場料:一般800円、大学生・高校生600円、中学生以下無料

蛇足ながら

グリコの6代目の新しい看板が完成するまでのピンチヒッター。

グリコの6代目の新しい看板が完成するまでのピンチヒッター。綾瀬はるかさんです❤

このままでもいいのにね(笑)

ただ電飾ではないので夜は見えないようです。

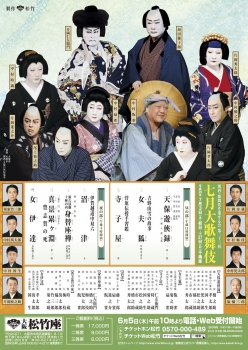

台風一過なんてぜんぜん言えない、しょぼしょぼと雨の降る中、新歌舞伎座 新開場一周年記念 九月松竹大歌舞伎 昼の部 に行ってきました。

台風一過なんてぜんぜん言えない、しょぼしょぼと雨の降る中、新歌舞伎座 新開場一周年記念 九月松竹大歌舞伎 昼の部 に行ってきました。

第一 羽衣(はごろも)

第一 羽衣(はごろも)

世評の高い、夜の部の愛之助さんの「外郎売」も観たかったのですが、時間がなく…。

世評の高い、夜の部の愛之助さんの「外郎売」も観たかったのですが、時間がなく…。

勘三郎さんはじめお歴々が紋つき姿でのしあるいて、「なんのCMだ?え?マクカフェ?なんで歌舞伎役者が?」思ったのは私だけじゃないと思いますけど、マクドナルドがこの平成中村座のスポンサーになっているんですね。

勘三郎さんはじめお歴々が紋つき姿でのしあるいて、「なんのCMだ?え?マクカフェ?なんで歌舞伎役者が?」思ったのは私だけじゃないと思いますけど、マクドナルドがこの平成中村座のスポンサーになっているんですね。

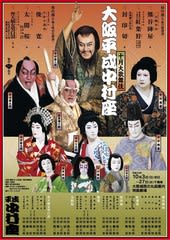

今月と来月、大坂城西の丸庭園に大阪平成中村座の小屋が建っています。

今月と来月、大坂城西の丸庭園に大阪平成中村座の小屋が建っています。 2010年の幕開けは「通し狂言 仮名手本忠臣蔵」です。

2010年の幕開けは「通し狂言 仮名手本忠臣蔵」です。

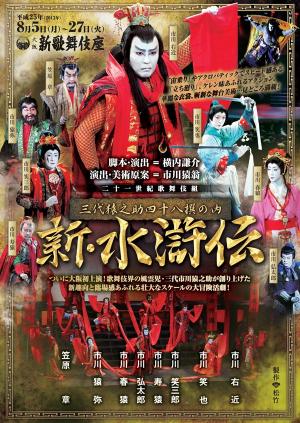

久しぶりの歌舞伎見物です。

久しぶりの歌舞伎見物です。 全部の演目が初見。

全部の演目が初見。

南座顔見世 夜の部に行ってきました。

南座顔見世 夜の部に行ってきました。

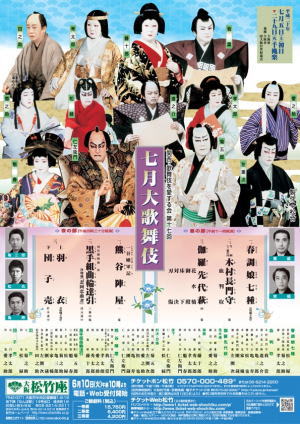

今月の松竹座は珍しい演目が多くて非常に楽しみです。

今月の松竹座は珍しい演目が多くて非常に楽しみです。