これ以後ブロクサービス停止に対応する、引っ越しのため、新規投稿は以下に移ることにしています。

引っ越し先は、次のブログにです

ブログのURL

oizumikinsei.hatenablog.com

よろしくお願いします。

現在、古い記事から引っ越ししています。

2025.04.22

以後は最後の新規記事です-------------------------------------------------

西アジアで衰退していた新石器時代後期の農耕が、メソポタミア南部での沖積地灌漑農耕の発展となったことはどう考えたら良いのか。

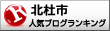

図 灌漑農耕の開始

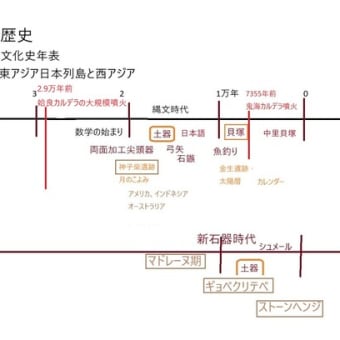

従来、農耕は大河のほとりで始まったとされてきました。最近のメソポタミアの研究では、まず北イラクの山麓地帯(ザクロス山脈やレバノン山脈の西側)で雨水 天水を利用してはじまり、ジャルモ、ハッスーナ、ハラーフ、サッマラ、エリドゥと伝わり、しだいに南下して、やがてティグリス、ユウフラテス川下流の大規模な灌漑農耕へ発展していったと考えられている。

イェリコやアスワドに端を発する天水農業が南下し河川流域の大規模な灌漑農耕へ発展する過程にあったのだと思われる。南下して発展するまでには後期新石器時代の衰退期とされる時期があり、それまでの農耕とされるものでは、そのまま発展することは出来無かったことが分っている。

大河の水を利用した大規模な灌漑農耕は、大規模な集団的な権力機構を必要とします。それによって、大規模な農耕地開発と、豊かな収穫を可能にし、大量の余剰生産物を生みだしました。これが文明の発生へとつながります。従って、農耕=文明ではなく、大規模灌漑農耕が文明を生む基盤となります。

大規模な農地開発には、大規模な集団で水路を掘り、農地を開発し、大規模な農耕を行い、豊かな収穫を得て、余剰穀類を得た。こうした農耕のためには、栽培種開発も必要である。こうしたものを集団で行うためにはカレンダーの存在が欠かせない、それはどのようにして開発したのか。そこが分らない、それに関係するような遺跡も遺物も西アジアには存在していないから。

ウルについての最も古い伝承は,太初,海の中から7人の賢者が姿を現して人間に文明をもたらしたが,その最初の一人はこの地に現れたというものである。事実,ウルの西方約6kmにあるエル=オベイドの発掘で,この地が南部バビロニアを通じて最古の文化層から成っていることが立証された(エル=オベイド期,前4000年紀初めごろ)。という

この伝承は、鬼海カルデラ噴火による避難拡散の縄文人では無いだろうか。

日本列島では早期には、西アフリカからのヒョウタンの種が出ていて、丸木舟での海外進出が想定できる

それ以前にはオーストラリアやインドネシアのティンカユ、アメリカ大陸でも両面加工技術による石器が出ていて、これらの石器は特殊なものであり日本列島からの人が持ち込んでいたと想定することが合理的であると出来る。そのような海外進出をしていた縄文人にとって、メソポタミア南部に来ていたとしても不思議では無い。それに加えてメソポタミアでの土器発生は同じ時期に重なるようだ。またその土器には噴火で滅亡した九州の土器とそっくりな形のものが作られていた。