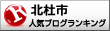

初稿 2023.02.05 2025.02.26 古代文明の数概念の始め、数学の始めは縄文時代からであることを追加

縄文時代の文化はこれまで、土器形式の変化を軸として示されてきた。

文化内容に関してこの土器形式の変化と対応させて概観することはされてこなかった。

しかも東アジアの土器の存在は、西アジアに対して先行する縄文時代の特筆すべき文化であった。

縄文時代草創期からの文化と対照することにより、縄文時代を俯瞰して捉えることが出来ると考える。

1.新石器時代の生業開発の歴史

縄文土器には、旧石器時代後期から新石器時代の生業開発の歴史が記録されていたと考える。

画期的な生業が開発される度に、それを記念して供献土器が造られ、生業開発ができたことを祝っていた。

土器の開発は マメ類の採集のために編み籠では目漏れしてしまい容器として役に立たないので、土器を開発したものである。

マメ類、ヒエ類などの栽培を開始出来たことを祝って、豆粒文土器が造られた

弓矢の開発 弓は弦が要になり、弦の開発が出来た時には、隆起線文土器、石鏃の開発は爪形文土器、弦の更なる改良は多縄文土器、回転縄文土器に記録が残されていた。この時期に土器が定着して全国展開していたsu.。

魚釣り漁の開始 釣り糸の開発は 撚糸文土器に記録された

そしてこの時期に尖底土器が開発されて、土器が本格的に煮炊きに使用されるようになり、土器の造られる量が爆発的に増加していた。

鮭の遡上回帰漁開始には、二至の暦から遡上の時期を予測出来るようになり、

2波状突起口縁の土器が造られた。

巨大貝塚の開始、干潮予測を可能にした太陰暦の開発で 聚落一体となって潮干狩りが可能となり、

6波状突起口縁の土器が造られた。

漁網の開発による網漁は 羽状縄文土器として記録されていた。

マメ類、ヒエ類などの栽培種成立時には マメ類を練り込んだ記念となる供献土器が造られた。

2.マメ類、ヒエ類の栽培種の開発

旧石器時代後期に最初に開発されたものは編み籠に代わる採集用の土器であった。

土器は植物採集を行っている中で、編んだ籠では難しいマメ類の細かい種を採集する目的で造られた。

そして諸磯式土器の時期には栽培種が成立して ダイズ、アズキ、ヒエなど供献土器を造り祝った。

マメ類、ヒエ類などの農耕の開始 この時期に土器からそれまでの縄紋模様主体から全く変化させた。

3.太陽暦と太陰暦の開発

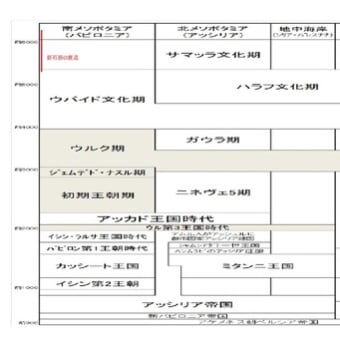

最初に開発されたのはサケ類の遡上回帰漁を行う目的で造られた二至による鮭の遡上回帰を予測するための太陽暦の開発であった。

マメ類の栽培のために太陽暦が開発された 半年4分暦季節の予測

4波状突起口縁の土器

潮干狩りのためには太陰暦が開発された それにより巨大貝塚が造られるようになった

6波状突起口縁の土器

太陽暦の開発経緯は、数千年間に亘り 2,4,8、3、5、7波状突起口縁の土器に記録して残されていた。

見る限りに於いて世界の何処の文明も縄文文明に対比できる太陽暦の開発をした遺跡や遺物は出ていない。

突起土器は古代世界で初めて縄文時代が数概念を獲得し、数学を始めた事を示すものである。縄文時代の古代世界での最も大きな功績の一つは、数概念の獲得と数学を始めていたことにある。これによりシュメール文明など古代文明が発展する基礎を築いたことである。 2025.02.026 追記しました。

4.土器に記録された歴史

シュメール文明では粘土板に文字で記録されたが、縄文時代には文字は開発できなかったが、土器に縄文文化の開発、変化の記録を造形して記録していた。土器は第三の道具であり、記録メディアであった。

記録を残していた期間は、16000年前から3000年前までである

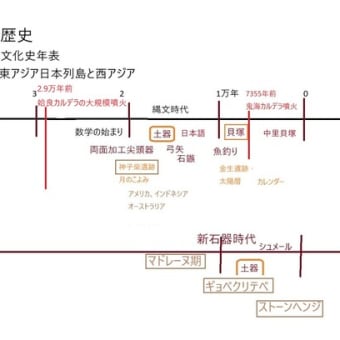

メソポタミアの土器文化

西アジアの新石器時代は研究が進み、最近では西アジアでの土器の発生は、先土器時代の中期から後期頃となるようなので、縄文時代早期末頃に対応するようだ。

シュメール人の文明に至るメソポタミアの文化的な発達は、土器による区分がされているようです。

| 文化区分 | BC6000 | BC5000 | BC4000 | BC3000 | BC2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| ハッスーナ期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サマッラ期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハラフ期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウバイド期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウルク期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェムデッド・ナスル期 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実際には、ハッスーナ期、サマッラ期、ハラフ期、ウバイド期、ウルク期は、都市遺跡の説明がされ、必ずしも土器様式の分類ではないようです。

ウバイド期やウバイド文化は、ウルク文化(シュメール文明)の前段階として多くの遺跡が調べられ、面としての文化的な広がりを表す意図があるものと思います。それ以外は、ほぼ単独の遺跡の遺構や出土品について説明されています。

5.鬼海カルデラ噴火と古代文明の関係

縄文時代早期末から前期に鬼海カルデラ噴火が起こり、九州地方は縄文人が被災して、各地に逃げ出していた。

世界の文明は7000年頃から発展していることから、この逃避した縄文人によりもたらされた文化を基にして一斉に開花したものと考える。

この時期以後に、世界各地で文明が起こされていた。

6.新石器時代の生業開発の歴史経過を土器に造形して記録して残していたのは、縄文時代のみ。

しかもそれは、世界最先端の文化開発の記録である。世界の何処にもこのような記録を残していた新石器時代の文化は存在しない。

縄文文明はマメ類穀類を利用することで、特にダイズを利用することで、牧畜を必要としなくても良い文化を創り上げていた。

7.太陽暦と太陰暦の地域特性による平行利用

金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設は太陰暦の暦日を正確に太陽暦にシンクロさせるために建設されていた。

それは立春観測と立秋観測が半年に一度行われていた事から明らかである。さらに太陽暦は七十二候のカレンダーが出来、太陰暦地域では7日一週間のカレンダーを利用していたものと考える。このようにして現代以上の高度なカレンダーの利用がされていた。

2024.12.29 年表を追加 2025.02.26 差し替え

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

これまで西アジアの新石器時代は、チャイルド(G.Childe)の主張に従って、農耕牧畜という食糧生産の開始によって定義されてきた。

しかし、動植物資料の実証的研究が進んだことにより、今では農耕牧畜が確立されたのは先土器新石器時代の後半(PPNB 中期から後期)であったと考えられるようになっている。

先土器新石器時代の複雑な社会を生み出し、それを支えたものが必ずしも農耕牧畜という生業ではなかったことになり、むしろ農耕牧畜が確立された段階で「新石器時代の崩壊」が起こっているようにさえみえる。

実際、サラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡における調査においても、出土した動物骨の分析からヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタがすでに飼育されていた ことが確認されており、その割合は出土した動物骨の95%近くにもなる。また、植物遺存体の分析からは、コムギ、オオムギやマメ類なども栽培されていたことが明らかになっている。

土器新石器時代は、農耕と牧畜に基盤を置いた社会であったことは間違いない。農耕牧畜という新しい生業の確立が、社会システムの面ではむしろマイナスに働いたようにみえるこうした現象は、農耕・牧畜が果たした役割を過度に強調する傾向にあったこれまでの考え方に、厳しく見直しを迫っていると言えるだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カルデラ噴火が世界文明開始の淵源

朝鮮半島本土では、約12000~7000年前の遺跡が見つからない。

この約5000年の間、朝鮮半島は無人だったのである。

という

韓国・北朝鮮の最古の新石器時代の遺跡は、済州島の高山里遺跡で、約10000年前~7000年前とされている。

この済州島の遺跡では、隆起文土器や有舌尖頭器が見つかっていて、似たものが日本にもある。

済州島は対馬の近くであり、ほぼ日本と言っていい。

7000年前まで人が住んでいなくて、土器制作の歴史経過も無しに突然、櫛目文土器が発見されているのである。どう考えても、朝鮮の櫛目文土器を作ったのは、朝鮮半島にわたった縄文人が作ったと考えるほうが自然である。

という

時期も鬼界カルデラ噴火の後からとして整合すると思う

この時が縄文文明 縄文時代早期の開発した太陽暦と太陰暦が世界に拡散したものと考えます。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

朝鮮半島本土では、約12000~7000年前の遺跡が見つからない。この約5000年の間、朝鮮半島は無人だったのである。韓国・北朝鮮の最古の新石器時代の遺跡は、済州島の高山里遺跡で、約10000年前~7000年前とされている。この済州島の遺跡では、隆起文土器や有舌尖頭器が見つかっていて、似たものが日本にもある。済州島は対馬の近くであり、ほぼ日本と言っていい。7000年前まで人が住んでいなくて、突然、櫛目文土器が発見されているのである。どう考えても、朝鮮の櫛目文土器を作ったのは、朝鮮半島にわたった縄文人が作ったと考えるほうが自然である。今の学者の人たちが、よく使いたがる朝鮮半島の影響だが、無人の半島に文化が育つわけがない。

ーーーーーーーーーーーーーー

<火砕流および鬼界アカホヤ火山灰の広がり>

鬼界カルデラ噴火

(Wikipediaより)

この火砕流および火山灰により、鹿児島県の大隅半島・薩摩半島南部、屋久島に住む縄文人は、絶滅したと考えられています。また、九州の南半分や四国、紀伊半島南側に住む縄文人にも大きな影響を及ぼしました。

辛くも絶滅を逃れた周辺(九州南部など)の縄文人は、どうしたでしょうか?。

たぶん、火山噴火や火砕流の恐怖におそれおののき、どこかへ逃れようとしたでしょう。そのなかには、舟で海上に出た人々もいたことでしょう。彼らのなかで、舟で通常の交易ルートであった黒潮に乗り、東北の方向へむかった人々もいたでしょう。

彼らが向かった先は、交易ルート上の、紀伊半島さらには関東や伊豆諸島方面だったと思われます。もちろん無事たどりついた人々もいたでしょうが、たどり着けずに、そのまま黒潮の流れに乗り、太平洋の海原へ出た人々もいたでしょう。そのなかに、南米エクアドルにたどり着いた人々がいたのではないか、と推察されます。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文文明

縄文時代は16000年前から始まったようだが、縄文時代早期半ば頃から太陽暦が存在していた

それは供献土器での2、4、6の波状突起口縁の土器の存在が示していた。

太陽暦の開発が必要だったのは、耕作のためだった。

金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設は

文字、数字の無い世界と見られる先史時代において、太陽暦の完成形を示している

これ以外に正確な太陽暦を作ることができた文明は何処にも無い。

理由は地形が無かったことが大きいと考える。

世界の有数の文明は、広大な平地にあったため、特殊な形状の山を利用して

一年の日数を数えることが出来なかった。そんなところでは月や星を眺めて、何とかそれらしいシリウスやカペラなどを見つけては、太陽の代わりとして、暦らしきものを作り上げていた。

一年の日数がカウントできない限り太陽暦を作ることは困難と考える。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文文明の成立

縄文時代早期には、縄文文明が成立していたのでは無いだろうか。

縄文時代草創期には土器が作られていたものの、突起を持つ土器は作られていない。定住が始まっていたようだから、植物栽培は始められていただろう、しかしこの時期は太陽暦を持たないため、多種類の雑穀を上手く育てて収穫することは困難だったと思う。

縄文時代早期半ばになると、突起土器が作られるようになったという。太陽暦が作られたとすれば、4突起土器がそれを示しているものと考える。太陽暦が出来れば耕作することが容易となり収穫も容易になったと考える。

12000年前ごろより縄文早期となる。草創期では小規模だった縄文集落が巨大化してきた。

縄文時代の生産力はすでに早期には高い水準に達していたとみる人も居る

ということが云われている。

またーーーー 縄文早期になると遺跡は諏訪全域で増加した。

早期前半に押型文土器を出土する遺跡数が、急激な増加を示した。また早期前半と後半とでは遺跡数にほとんど変動がなく、早期前半に集中する増加現象の背後には、何か諏訪地方に文化的な画期があったようだ。諏訪市内で押型文土器が出土する遺跡は20数ヵ所を超える。ただいずれも出土量が僅かで器形を復元できるまでに至っていない。ーーーーという。

草創期の土器は 早期の土器は

土器の形からはかなり違う印象がある。生活状態がかなり違うと予想できるが、人種が変ったのだろうかとも思う。

その上早期の最初は突起を付けていないと云われている。

早期の半ば以後に突起が現れ、その後は継続している様だから、縄文早期の中葉、ここからが突起の始まりとなるのだと考える。早期土器の突起は6と4がある。

・いくつかの地域で大規模な集落ができる

・漁撈が活発化し、貝塚が作られる

縄文時代早期半ば以後には、文明が成立したものと考えても良いのでは

縄文土器が作られるようになった

太陽暦の完成、太陰暦の完成

農耕の栽培暦が作られて、雑穀の効率栽培が出来る

突起土器による数字の記録

縄文集落が巨大化する

縄文時代早期 12000年前~7300年前

12000年前ごろより縄文早期となる。草創期では小規模だった縄文集落が巨大化してきた。

縄文時代の生産力はすでに早期には高い水準に達していたとみる小林達雄

<縄 文 時 代 推 定 人 口>参考資料

・縄文早期 1万2千年~6千年前 人口不明 ・縄文時代の基礎時代

・縄文前期 6千年~5千年前 約10万5千人 ・文化の中心は東日本

・縄文中期 5千年~4千年前 約26万1千人 ・人口が最高となる・縄文文化の最盛期

・縄文後期 4千年~3千年前 約16万人 ・気候の寒冷化・人口激減

・縄文晩期 3千年~2千5百年前 約7万6千人 ・出生率の低下・弥生人の渡来始まる

古代文明のシュメールなどでは、単一作物で収量を上げて生産物の蓄積が始まった。

縄文時代は雑穀を主にしていたので、多種類の雑穀の耕作と、中山間地その他地形の違いがあったのだろう。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

縄文時代・早期(前7000年)

日本列島

・いくつかの地域で大規模な集落ができる

・漁撈が活発化し、貝塚が作られる

・土器の文様として縄文が定着する。

・漆の使用が始まる

・犬の飼育が始まる

土器の特色

・尖底深鉢土器(せんてい)(底が鋭い)

主な用途は煮炊きで、炉の周辺のやわらかい土に底部をさして使用する。

この時期の土器はすべて深鉢である。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文早期

12000年前~7300年前

12000年前ごろより縄文早期となる。草創期では小規模だった縄文集落が巨大化してきた。

巨大集落の誕生

縄文早期になると集落が巨大化してくる。巨大化してくると人口も増えてくるので、食料の安定確保が必要となる。地球環境が次第に温暖化してきて、日本列島の食料環境が良くなってきたためと考えられる。

植物質食料調理器具である石皿、磨石、敲石、加熱処理具の土器も大型化、出土個体数も増加する。定住生活には、植物質食料、特に堅果類が食料の中心になっていたと想像されている。定住的な生活をするようになった人々は居住する周辺の照葉樹林や落葉樹林を切り開いたことにより、そこにクリやクルミなどの二次林の環境を提供することとなった。定住化によって、縄文人は、集落の周辺の下草にも影響を与えた。これは、ワラビ、ゼンマイ、フキ、クズ、ヤマイモ、ノビルなどの縄文人の主要で安定した食料資源となった。有用植物が繁茂しやすい雑木林という新しい環境を創造したのである。2013年、福井県鳥浜貝塚から世界最古級(約11000~15000年前)の調理土器が発見され、サケなどの魚を調理していたことがわかった。

上野原遺跡

人口が増えるために食べる量も多くなり、廃棄物も増えてくる。その結果、この時期より貝塚が見られるようになってくる。貝塚より、当時の人々の生活が見えてくる。

鹿児島市にある加栗山遺跡では、16棟の竪穴住居跡、33基の煙道つき炉穴、17基の集石などが検出されている。この頃の遺跡は竪穴住居跡の数の大幅な増加、住居の拡張、重複した住居跡、これらの住居跡やその他の遺構が中央広場を囲むように配置されている事が多い。この頃には、大規模の定住集落が形成されてきたと推定される。

住居跡が中央広場を囲むように配置されていることから、身分制度のようなものはなく何人も平等な世界だったと思われる。農耕はまだ始まっていないようであるが、クリやクルミなどの堅果類の林が増大していったようでこれが主たる食料源だったようである。集落の人数が増えることにより、専業化が進み、様々な道具が大型化したり出土数が増えたりしている。

ーーーーーーーーーーーーーー

残る一つは、縄文時代の歴史の方向性を来るべき農耕社会に向かっているとは考えない点で前二者と激しく対立する見解である。もっとも代表的であるのが縄文と弥生の問題を列島における東西二系列の異質な文化系統の対立と相克の歴史としてとらえ直そうとする岡本孝之の見方であり、さらに縄文時代の生産力はすでに早期には高い水準に達していたとみる小林達雄も、縄文から弥生への変化を単なる経済的変革という一面から評価するのではなく、異質な文化論理との接触による縄文的価値観・自然との共生という世界観の終焉として理解すべきことを促している(27)。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文早期になると遺跡は諏訪全域で増加した。

茅野市内でも八ヶ岳・蓼科山地が遺跡数で圧倒的に多く、

次に守屋・入笠山麓がその半分位で、その更に半分位で霧ケ峰南麓と八ヶ岳山麓と続き、

永明寺山麓になると更にその半分になる。

早期前半に押型文土器を出土する遺跡数が、急激な増加を示した。また早期前半と後半とでは遺跡数にほとんど変動がなく、早期前半に集中する増加現象の背後には、何か諏訪地方に文化的な画期があったようだ。諏訪市内で押型文土器が出土する遺跡は20数ヵ所を超える。ただいずれも出土量が僅かで器形を復元できるまでに至っていない。

旧石器時代の人々は、冷山(つめたやま)や八島ヶ原高原周辺の黒曜石の原産地周辺で、ナウマンゾウやオオツノシカといった大形獣を追いかけ、広範囲にわたる移動の多い、それも不安定な狩猟生活をしていた。狩猟具は、ナイフ形石器、槍先方尖頭器、細石器などで、自ら身体ごと動物に接近しなければならない危険な生業であった。しかも獲物はそれほど豊富ではなかった。

大形獣がいなくなる縄文時代早期になると、蓼科・八ヶ岳・霧ケ峰の山塊に張り付いた御座岩岩陰遺跡、栃窪岩陰遺跡などでは、その時代の特徴である押型文系土器と同時に多数の石鏃が出土する。飛び道具・弓矢の活用で、より安全で中小動物に有効な狩猟活動が可能になった。

ーーーーーーーーーーーーーー

早期前半、関東地方一円に撚糸文土器様式が展開し始めた頃、東北地方ではその南半分の地域まで、僅かにその撚糸文土器を携えた人々の往来があるのみで、草創期の高畠町の洞窟遺跡群周辺では、その後の活動址が見られない。

しかし、早期中葉になると様子は一変した。日計式押型文土器(ひばかりしきおしがたもん)が登場し、この段階で東北地方にも竪穴住居が普及し、はじめて初源的な集落が形成された。

日計式押型文土器は、同じ頃中部地方で盛行する単純な山形文の押型文土器とは違い、棒状の施文具に複雑な連続鋸歯状文(れんぞくきょしじょうもん)を刻み、それを尖底土器の外面にころがして、幾何学的な連続文を付ける土器である。名称はこの土器が初めて学術的に調査された、青森県日計(ひばかり)貝塚に由来する。

この土器を持つ文化は、東北地方ほぼ全土に広がり、明確な様式としての特徴を備えた最初のものとなった。

そして、間もなく、今度は土器の文様施文具に貝殻を多用する、サルボウやアカガイなどの二枚貝を押し当ながら引いて沈んだ線状の文様(沈線文)などを施す貝殻沈線文土器(かいがらちんせんもん)様式に移行した。

この時代になると、極めて密度の高い縄文社会が確立していき、目まぐるしく土器様式は様相を変えていく。他の地方の比ではなく、東北地方における縄文人の急速な生活様式の変革が読み取れる。

この様式は、細かな型式の変化で、古い方から白浜・小船渡平(こみなとたい)、寺の沢・物見台、吹切沢の各型式に別れる。物見台式や吹切沢式の時期には、青森県千歳や岩手県長瀬などで7~8 軒から10数軒の規模を持つ集落が各地につくられていた。 もちろん、一時期に存在した竪穴はせいぜい2~3軒だ。まだ中期の大集落とは較べものにはならない規模ではあるが、縄文時代の地縁的集団の芽生えが、ここには確かに認められた。

長瀬の遺跡では長径10m近く、竪穴の堀込みの深さが1mにも達する堅固な住居跡が発見された。何よりも、この貝殻沈線文土器様式は、北は津軽海峡を越えて北海道南部まで、南は撚糸文土器様式の後に生み出される関東地方の沈線文土器様式にまで、驚くほどの浸透力でその影響を及ぼし、中部地方以西の土器様式を代表する押型文土器様式とともに、日本列島を東西に二分するほどの文化力を示した。

この段階で、竪穴住居、集落、貝塚、土偶、磨石(すりいし)・凹石(くぼみいし)など植物性食料加工具としての石器など、縄文文化の主な要素をすべて獲得し、縄文時代前期以降揺るぐことのない“縄文王国”としての「東北」の地位が確立した。

ーーーーーーーーーーーーーー

早期前半、関東地方一円に撚糸文土器様式が展開し始めた頃、東北地方ではその南半分の地域まで、僅かにその撚糸文土器を携えた人々の往来があるのみで、草創期の高畠町の洞窟遺跡群周辺では、その後の活動址が見られない。

しかし、早期中葉になると様子は一変した。日計式押型文土器(ひばかりしきおしがたもん)が登場し、この段階で東北地方にも竪穴住居が普及し、はじめて初源的な集落が形成された。

日計式押型文土器は、同じ頃中部地方で盛行する単純な山形文の押型文土器とは違い、棒状の施文具に複雑な連続鋸歯状文(れんぞくきょしじょうもん)を刻み、それを尖底土器の外面にころがして、幾何学的な連続文を付ける土器である。名称はこの土器が初めて学術的に調査された、青森県日計(ひばかり)貝塚に由来する。

この土器を持つ文化は、東北地方ほぼ全土に広がり、明確な様式としての特徴を備えた最初のものとなった。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文早期で縄文時代の石器文化を確立した。石鏃の出土は当り前で、次第に定住生活に依存するようになると石斧は、住居用と燃料としての木材の伐採と加工、根茎類のの掘起しと穀物栽培、栗・クルミなどの樹木の移植用の土坑具として重用された。食物加工具としては、穀摺石(こくずりいし)をも含む磨石・凹石(くぼみいし)・石皿・敲石等が、主体になっていく。

こうして山地に住む縄文人は、食料資源の多様化を図り、その生業活動を安定化させ、それが人々の定住化を可能にし、各地に特色のある独自性をもった文化を花咲かせていった。竪穴住居址、屋外炉、土坑などの遺構が、新たに発見されるのは、未発達な竪穴住居址の形態ではあっても、次第に定住性を増してきたことの表れである。

しかし遺跡が山間部にかたより小規模であるのは、未だ集団の規模が小さく生業が狩猟中心であったことを窺わせる。また霧ケ峰南麓の遺跡の多くが早期のもので、黒曜石搬出ルートに沿うことから、未だ石鏃製造にかかわる時代と想定される。

ーーーーーーーーーーーーーー

?立像土偶の出現と祭祀の‘‘かたち”

発生・出現期の土偶で確立した表現要素は、その後も中部地方から東北地方の広い範囲でほぼ踏襲され続けました。これらの土偶には、頭部に複数の円孔が穿(うが)たれた、顔面表現の先駆を思わせる東海?関東地方の大曲輪(おおぐるわ)土偶型式や、土器文様から借用した幾何学文で土偶の胴部を飾る大木(だいぎ)土偶型式が含まれうかがます。これらはいずれも板状で、その役割期待や背景に窺える祭祀の“かたち”には、早期段階と大きな差を認めることができません。

それに転機が訪れるのは、縄文時代中期初頭の時期でした。立像土偶の出現です(今福1998)。立像土偶とは、それ自体で自立することが可能な土偶の総称で、板状土偶と対比される土偶の構造を示す用語です。つまり、住居の壁などに立て掛けたり、また平面に安置して祭祀に供した土偶と異なり、あくまでも土偶それ自体で自立できるもの、これを立像土偶と呼称します。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文時代早期前葉までに静岡県、富山県に到達。その後東日本に進み、次第に東日本を中心に活動するように。

・当時海面は80mも低いが、対馬、琉球は島の状態。海流を超えて日本に到達する高い航海術を有する種族。

・主に洞窟暮らし、縄文早期に竪穴式住居の使用始まる。半地下の洞窟のようなもので、環境は洞窟と大差ないが、洞窟の無い平地にも構築できる。上屋を運搬するか、現地で調達すれば、移動も可能。

ーーーーーーーーーーーーーー

日本列島人は縄文土器を作り、早期以降定住化が進んで主に竪穴式住居に住んだ。縄文式土器については、青森県大平山元I遺跡にて約1万6,500年前の世界最古と言われる土器が発見されている。弓矢を用いた狩猟、貝塚に見られる漁撈、植物の採集などで生活を営み、打製石器、磨製石器、骨角器などを用いた。

雑穀や堅果などの栽培も行われたとする仮説も提示されており、

野生のイヌビエから穀物のヒエへの栽培化のプロセスが追跡できるとする研究や、

クリの選択が行われて栽培化の動向がうかがわれるとされる研究も公表されている。

稲作については、約6,000年前の岡山県朝寝鼻(あさねばな)貝塚から稲作を行っていた証拠が見つかり、縄文時代前期から稲作が行われていた。

ーーーーーーーーーーーーーー

植物採集用と生活加工具

縄文時代は旧石器時代以上に木の実を重要な食料源としてきた。貯蔵穴とよばれる遺構には、ミズナラ・コナラ・カシワ・クヌギなどのドングリ類、ブナ・トチノキ・クルミ・ハシバミ・クリなどのたくさんの木の実が貯えられていた。木の実の多くは殻をとり、磨石・石皿で実を粉にし、アク抜きしクッキー状に加工したようだ。

磨石・石皿は旧石器時代にもあったが縄文時代に増加し、縄文早期の押型文土器の頃、穀磨石(こくずりいし)が盛んに作られるが、日常生活の必需品となるのは気候の温暖化により大量に採集が可能となった縄文前期に入ってからだ。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文文化の地域性

一般に、縄文土器が多く作られるのは、縄文早期末葉以降である。

縄文早期末葉の土器は、沖縄、九州から北海道南部まで北上し、縄文前期にはほぼ日本列島全域が縄文文化圏となる。

この縄文文化の拡散の要因の1つは、後氷期の温暖化現象(縄文海進)によるもので、南方から北方への縄文人の北上があったと思われる。

これは、東アジアにおける新石器文化の北上の一環である。この縄文人はイヌをつれており、ヒョウタンやウリ、ゴボウなどの栽培植物を伴っていたと思われる。

それらの栽培の起源は、縄文早期初頭まで遡るかもしれない。これ以降、徐々に寒冷化するにしたがって、日本列島各地では縄文文化に様々な地域性がみられるようになる。

ーーーーーーーーーーーーーー

環状集落…

環状集落(かんじょうしゅうらく)とは、日本列島の縄文時代早期(1万1500年前 - 7000年前)末から前期(7000年前 - 5500年前)初頭に成立し、中期(5500年前 - 4400年前)・後期(4400年前 - 3200年前)にかけて、主に東日本を中心に発達した集落(ムラ)形態の一つhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E7%8A%B6%E9%9B%86%E8%90%BD

ーーーーーーーーーーーーーー

定住が始まったのは一般に早期以降とされている。堅果類を主とした植物質食料と多様な水産資源の開発が始まるのと同じ頃である。西アジアであえて似た文化を探すとすれば、食糧資源のメニューが違うとはいえ、定住型採集狩猟民という点でナトゥーフ文化に対比できる。縄文時代の農耕については、クリの管理、栽培、あるいは、エゴマ、リョクトウ、ヒョウタンなどの小規模栽培がなされていた証拠がみつかっている。さらにはイネすら栽培された地域があったらしい。だが、縄文人の農耕は、採集、狩猟、漁労とくみあわせた総合的な自然開発システムの一部であったから、ほとんどそれのみで生計を維持していた西アジア型の農耕とは大きく違っている。西アジアの新石器時代に匹敵する農耕が始まったのは弥生時代以降である。また、都市は、縄文時代にはついに現れなかった。前期以降になると三内丸山遺跡のように比較的、大きなムラが出現するが、数千人から数万の人口を擁し、階級とフルタイムの分業を社会の基本としていた西アジアのような都市は発達しなかった。

更新世末の遊動的採集狩猟民から定住型採集狩猟民への移行、というところまでは両地域で似ている。ナトゥーフ文化は農耕によらないで定住を達成した文化という点で、縄文研究の比較対象にされることもある。だが、その後、ナトゥーフの社会は数度の大幅なモデルチェンジをへて全く違う社会に変貌してしまった。一方で、縄文の変化は漸進的かつ推移的であって、基本的に定住型狩猟採集社会を維持し続けたようだ。どちらが進んでいたとか優れていたとかではなく、なぜ、そのような進路の違いが生まれたのかを考えてみることは意味がある。