メソポタミアでの土器と太陽暦展開のブリコラージュ

ウバイド期を幻視してみる

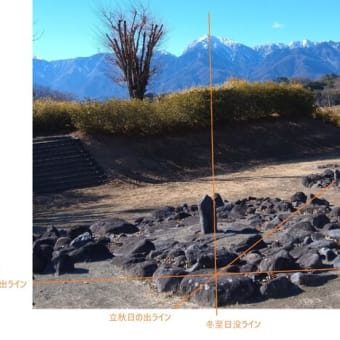

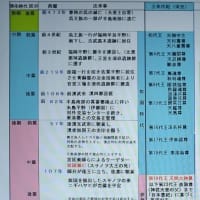

図 文化史

現時点までの調査では、遺跡遺物からの追跡では、西アジア文明の流れを明確に出来てはいないものの、幻視すれば筋道がぼんやり見えると思えてきた。

図 PPNと土器新石器時代の進展

アムーク、サマッラ期に土器製作が始まる。

それはここに縄文人が到来していたことで土器制作が始まっていたのではないか

その後南北に土器文化が派生した。

豊潤な三日月地帯の在来の野生種が良く生える土地では、在来農法で十分良く、太陽暦により作られた栽培暦の効力は発揮できなかったのでは無いか。

その後ウバイド期に、沖積地に出て灌漑農耕で発展したのは、沖積地での気候に合わせた栽培に太陽暦を利用することが出来、栽培種の開発と栽培暦を構築することが出来て、灌漑農耕を発展させることが出来たからではないか。シュメール文明の太陽暦はこの時期からあったものでは無いか。

メソポタミアでの土器文化の推移

図 土器文化の立地

図 各地文化の推移

アムーク文化

アムーク文化: 西アジアで紀元前6千年紀に形成された文化で、土器の生産が盛んであり、スタンプ印章 や遠隔地からの物流も見られました。

ハッスーナ文化/

ハッスーナ文化: 焼成の良好な彩文土器が多数生産され、世界最古の土器焼成窯が見つかった文化

紀元前5800年頃から紀元前5200年頃にかけてのハッスーナ期

土器新石器時代(

BC6000年代ハッスーナ文化期のメソポタミア北部やサマラ地方では、恐らく写実的な動植物の

文様/紋様を簡略化していき、刻線文、単純な幾何学文様の彩文土器を作ったのでしょう。

ハラフ文化とは

青銅器が出現するハラフ期(4300 B.C.頃)

古代メソポタミアの北部には、ハラフ文化(紀元前6000年から紀元前5300年頃)なるものがありま した。ハラフ文化は、メソポタミア地方の北部に栄えています。

ハラフ期(BC6000年~BC5500年)

シリア北東部のテル・ハラフ遺跡から出土した幾何学模様や動物模様の描かれた釉薬の塗られた土器が特徴。

ウバイド期より古い土器の時代として区別される。

サマッラ文化)

前六千年紀の中頃にサマッラ文化が中部メソポタミア、沖積平野の北部に興った。この文化で最古の灌漑農 耕が始められたとされる。

・7800~7100年前頃のサマッラ期では、天水農耕が行われ、村落共同体が広く分布していたようである。

サマッラ文化が興った直後にその担い手の一派が南メソポタミアに植民して灌漑農耕を始めた。

時が経つと南メソポタミアの文化は変質してサマッラ文化と異質のものとなった。これがウバイド文化と呼ばれるようになるという。

ウバイド文化は8000年前に始まった。

土器文化が何時始まったのかまだ分らないが、ハラフ文化やハスナ文化やサマラ文化が上記の放物線地域とメソポタミア北部で始まり、ウバイド文化がメソポタミア南部で始まった。これらの文化は、土器文化としてはほとんど同時期である様だ。土器が作られ始めたとして、この広い地域になぜ迅速に広まったのか。

そしてメソポタミア南部の沖積地に進出していたウバイド期はBC5000頃からである。

このウバイド文化の後、ウルク期があり、シュメール人が登場して、シュメール文明が生じた。

西アジアの土器文化がどのように始まり、どのように推移したのか、今の所まだ押さえ切れていないようだ。

縄文時代は

図 土器年表

図 栽培種の成立

縄文土器には生業開発の画期を記録した歴史とマメ類栽培種の成立が記録されている