縄文時代と金生遺跡の案内書です

1.金生遺跡の立地 北杜市全体が金生遺跡天文台の用地である

茅が岳、笠無山、甲斐駒ヶ岳それに八ヶ岳と、富士山も借景として見える

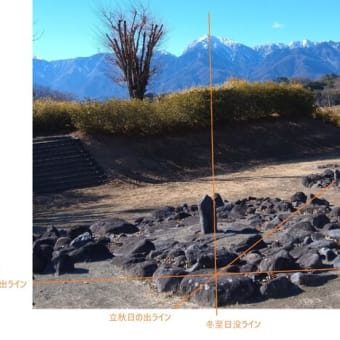

太陽観測はどうなっているか、遺跡は1980年に発見されていたが、遺跡が何のために作られたのかは解明されず、その後40年間放置されていた。2020年からこの立地が、太陽観測に最適な立地であることが解明された。

日の出は 茅が岳 立春、

笠無山 立秋

日の入りは 甲斐駒ヶ岳 冬至

何れも山のピークにその位置がある

冬至は前後20程同じ位置への日の入りで変わらない 暦の原点にならない

冬至の日が分ることは暦があることの証拠である。

立春と立秋はその当日一日のみその位置から日の出 暦の観測原点

ところが現在のカレンダーではこの日付は毎年のように変化している

しかし縄文時代に設定された山のピークからの日の出位置は変化していない

縄文時代のカレンダーと現代のカレンダーとではどちらが正しいか

現代のカレンダーはカレンダー作りの原理を知らずに作られている

2.現地に設置されている看板で説明します

まず、土器は容器であると共にメディアでした、情報伝達のメディア

石器とは違い、思った形に造形できます

土偶です、造形は何かを示そうとしているのですが、何を言いたいのか理解するのは難しい

造形では意思を伝えることは難しい

しかし 7突起土器これは簡単です 数を示している、7を示している、幼児でも分ります

文字が無くても数字は簡単に伝えることが出来ます

これから数概念を持ち、数学を理解していたことが一目で分ります

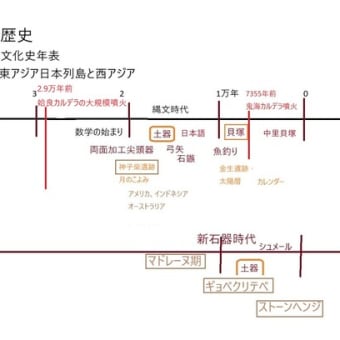

縄文時代とはホモサピエンスの文化 数学の発祥です

このように土器とは情報を記録できる材料を手に入れたことで、

歴史時代はこれまでシュメール文明からとされていたのですが

土器を持ってからの時代、縄文時代とは、土器にその時の記録が残されているので

歴史時代となります。16.5千年前からは日本列島は世界の古代文明に先駆けて

歴史時代となりました。

縄文土器の時代とは食料入手のための生業開発が行われており、

その時々の生業革新 画期が土器に記録として残されているので、生業開発がどのように進展

していたのかその歴史が分ることに成りました。

2万年前から 6千年前ころまで、縄文土器の時代です。

古代文明の開花前です。

3.この 7とは何でしょうか、これは難しい、しかし身近なもので 7は何でしょうか

曜日は7曜で、簡単です、カレンダーを持っていたと言うことです

この遺跡は太陽暦の原点観測が出来る事を示しています

太陽暦開発以前には、月齢の暦が存在していたはずです、神子柴遺跡などの遠距離からの集散から

想定することが出来ます。

太陽暦と月齢の暦のカレンダーとは一番簡単なものは同期したカレンダーです

このカレンダーは太陽暦にあわせて、月齢を知ることが出来ます

現代のカレンダーはどうでしょうか、月は30日で無い、曜日で月齢は分らない

特定暦日の日付は毎年のように変化する

これでは生業のための縄文時代のカレンダーにはとても追いつけません

カレンダーの原理を知らない野蛮人の仕事です

カレンダーの原理は現代の天文学の教科書にも出てきません、原理を知らないのです

現在まで縄文時代の歴史が知られていないことで、このようにカレンダー一つでも

その原理と起源が分らないままなっているのです。

4.住居の絵から

この集落の住居は竪穴式の住居では無い

平地式で正方形、壁立ち建物のようです

建物は遺跡全体で38件、特殊な村と住む人も特殊な人、占い師、天文家、暦を決める王様

敷地正方形は直角を知っていたことが分る

345の直角三角形

これの拡大で建てた建造物があり、縄文尺の存在が予測されています

ここまで分ると小石で三角形を作れば、アルキメデスの三平方の定理は直ぐ分る

当時は数字は無いので計算は小石ですから、列べてみれば直ぐに分ります

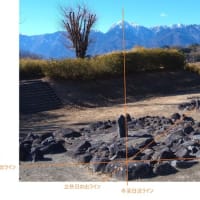

4.2 配石がこの左側にあります。縄文人はこの立地を認識していたのでしょうか。

それでは今から配石に立つ石棒が太陽暦観測とどう関係しているのか見に行きましょう。

5.配石先端に立つと立春には茅が岳から出る太陽で影が石棒に当たる

冬至の日の出は配石の右側になり、北の端になる。このラインは20日間同じで、日の出ラインを示します。

従って冬至日は何時なのかは暦が存在しないと分りません。

6.ここの大きな石、これは冬至の日の出ラインと日の入りラインの交点です

冬至は日の入りが甲斐駒ヶ岳のピーク、それは石棒で示されている

この石と石棒の先に甲斐駒ヶ岳のピークが合います

そしてこの石は立秋の日の出ラインにあり成形された石棒とピークの日の出線になる

7.立春石棒、これと配石先端の先に茅が岳のピーク、立春の日の出

石棒は太さが一日の変化に当たる、前日、当日、翌日が一日の精度で観測できる。現代のカレンダーでは立春日の日付が毎年のように変わります。昨年は2月4日でした、今年は2月3日、縄文時代の観測では変化していません。現代のカレンダーは太陽と地球の関係を見ていないことがこれではっきりします。

8.立秋 成形された石棒

石棒と冬至の日の出と日の入りの交点の石の先に笠無山があり、そのピークから立秋の日の出

立春日が確定すれば一年の暦は編成できる、

なのに何故立秋日を観測するのか

それは立春日に月齢を観測して月齢の暦を確定する

しかしこれは半年もすれば月齢は狂ってしまう

それは月齢の周期が29.5日などと半端であるためです。

それで立秋日に月齢と曜日を合わせる必要があり、立秋日を確認して、その時の月齢を観測

月齢暦を合わせていたのです。

それは貝採取の日取りのためで、干し貝を工場生産して交易するため、それで巨大な貝塚ができた。

中里貝塚はそうして大きなハマグリのみを最適な季節に採取して、干し貝を作っていた。

その背景には現代よりも優れたカレンダーを持っていたということです。

現代のカレンダーは貝採取など考慮していない、根本はカレンダー作りの原理を知らないからである

9.住居跡

ここに見えるように、敷石は正方形を示しています

直角三角形を知っていたと云うことです。

小石で計算していたとすればアルキメデスの三平方の定理は直ぐに分ります

この定理の起源がどこなのか現在議論になっています。

縄文時代が起源であれば、西アジアではその起源は分らないはずです。

9.さて、縄文時代は東日本で大きく発展しました

実は西日本は縄文時代早期まで、むしろ先進的に発展していたのに、

その後東日本だけが発展しました。縄文時代とはほぼ東日本の事を差します。

何故九州や西日本の発展が遅れてしまったのでしょうか

それは7355年前に西日本が壊滅するイベントがあったからです

それは何でしょうか

それは鬼海カルデラ噴火、鬼海アカホヤ噴火です

この1万年間では世界最大の噴火と云われている噴火です。

この超巨大噴火で、それまで発展していた九州の縄文早期の文化は壊滅してしまいました

多くの人々は舟で逃げ出していたものでは無いか

早期までの人々は西アフリカのヒョウタンなどを持ってきていました。

そうした丸木舟を持った、海に強い人々でした。

この時そうした人々は避難拡散していたのでしょう

その一つは朝鮮半島と大陸東側で、貝塚が7000年前から作られるようになりました

貝塚はカレンダーなしには作れません

カレンダーを持った人々が逃げていったものと考えます

さらに問題なのは、世界の古代文明が各地で発展したのは 7000年前からと言われています

何故なのでしょうか

彼らは何処も石棒を持ちません、ということは太陽観測が出来無い、太陽暦を作れない

当然太陽観測の遺跡が存在していません。

ということは太陽暦を何処から知ったのでしょうか

それは当時縄文人以外にはその知識を持ちませんでした

それはおそらく海から来た縄文人から聞いたものでは無いでしょうか

シュメール文明では春分をカペラで観測していました

星で春分を知るという知識、これは航海者から聞いた知識では無いでしょうか

10.西アジアから西では数の概念の始まりを示すものも出ていません

数概念はどのように開発されたものなのか、その歴史を解明するための遺跡も遺物も多分存在しない

のでは無いでしょうか。縄文時代には月齢を始めとして、太陽暦を示す数を造形した突起土器が出ています

突起土器は数学の始まりを示すものに違いありません

11.縄文時代とは数概念が形成され、数学が生まれ、太陽暦が産まれ、カレンダーが開発された

文明開始の基礎知識を育て上げた時代であるということになります。