「伝統的学習形式」とは異なる教材の新しい考え方

表現運動としての「ハードル走」

-文化を教える「ハードル走」とは?-

-意外な児童が活躍できる表現活動としての「ハードル走」教材-

-皆が競技者(アスリート)にならなくても、いいじゃないか-

「ハードル走」・・・教育実習生の証言

『私が初めてハードル競技をしたのは、中学校になってからでした。なので小学校3年生の小さな体でハードルをするのは本当に可能なのかという気持ちで見学しました。

しかし、両足とび、片あしとび、かもしかとび、オリンピックとび、と順序を追って跳ぶことで、ハードルという障害を障害と思わず、徐々に楽になっていく跳び方にすぐ順応できるのだと思いました。最終的には7割くらいの子どもがオリンピック跳びまでできるようになって驚きました。

また、6年生のビデオと比較して小3年という年齢だからこそ、恐怖心がなく、体が小さい分リズム感良く軽やかに跳べたのだと思いました。

さらに、段階を追うことで、たやすくリズム感が理解でき、頭で考えながらハードルを跳ぶことができるので、クラスの誰もがかもしか跳びまでこなせ、個人差の少ない種目だと感じました。

これも、ハードルの歴史を深く考察され、それを授業に活かしていらっしゃる研究の結果だと知り、大変勉強になりました。』

〈「ハードル走」教材を競技でなく文化的に扱うとは・・・?〉

〈「ハードル走」教材を競技でなく文化的に扱うとは・・・?〉

踏みきり足をそのまま後ろに流してハードルを飛び越していくため、ハードルに足を引っかけやすいとされる方法を「カモシカ跳び」、現代のオリンピックでも行われている踏みきり足を素早く体の正面に引きつけてハードルを飛び越していく方法を「オリンピック跳び」と仮に名付けます。

①児童は、同時に2種類の跳び方をすることがある

「オリンピック跳び」をしっかり指導して、児童もそのつもりで跳んでいるのに「カモシカ跳び」になってしまっていることが多くあります。前半は「カモシカ跳び」で後半「オリンピック跳び」になっている児童もいます。児童は、この二つの跳び方をを区別しにくいことがわかります。

「オリンピック跳び」をしっかり指導して、児童もそのつもりで跳んでいるのに「カモシカ跳び」になってしまっていることが多くあります。前半は「カモシカ跳び」で後半「オリンピック跳び」になっている児童もいます。児童は、この二つの跳び方をを区別しにくいことがわかります。

②中学校のでの経験体育祭

中学生の愚息の体育祭を見に行った時のことです。学年全員がハードル走を跳んでいました。生徒の演技は、「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」が入り交じっていました。およそ20年前のことですからとっくに改善されていると思いますが、中学校生徒もこの二つの跳び方をを区別しにくいことがわかりました。

中学生の愚息の体育祭を見に行った時のことです。学年全員がハードル走を跳んでいました。生徒の演技は、「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」が入り交じっていました。およそ20年前のことですからとっくに改善されていると思いますが、中学校生徒もこの二つの跳び方をを区別しにくいことがわかりました。

③自分の中学生時代の経験

①②の経験から思い出したのは、自分自身が中学生の時「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別がついていなかったことでした。自分はかっこよく跳んでいると思っていたのに、「跳び方が間違っているよ」と先生に注意されたのです。「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別ができていなかったのです。

①②の経験から思い出したのは、自分自身が中学生の時「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別がついていなかったことでした。自分はかっこよく跳んでいると思っていたのに、「跳び方が間違っているよ」と先生に注意されたのです。「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別ができていなかったのです。

①②③の結果から、義務教育における「ハードル走」の運動文化的課題は「オリンピック跳び」と「カモシカ跳び」との区別ができるようになることと考えました。

〈皆が競技者(アスリート)にならなくても、いいじゃないか〉

〈皆が競技者(アスリート)にならなくても、いいじゃないか〉

ハードル走競技者(アスリート)としての目標は、良い記録を出すことです。そして、「オリンピック跳び」が速い記録を出せる跳び方です。けれども、アスリートになれるのはほんの一握りのひとです。児童、生徒のなかで卒業してからハードル走を行う者はほとんどいないでしょう。「速さ」は、「競技」レベルの課題で良いのではないでしょうか。

『「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別ができる』とは、ハードル走を文化として学ぶことになると考えます。

『「カモシカ跳び」と「オリンピック跳び」の区別ができる』とは、ハードル走を文化として学ぶことになると考えます。

「昨今、学校で三角関数なんて勉強する意味があるのか、という議論があるそうだが、もちろん意味がある。人類が世界を捉えるために編み出した思考方法を学ぶこと。つまり数学を学ぶことは文化史を学ぶことでもある。それが不要というのは、悪しき近視眼的発想であり、歴史修正主義のひとつに他ならない。」

福岡伸一(生物学者)の動的平衡 「パイの日」に考える

2019年3月14日 朝日新聞

福岡伸一(生物学者)の動的平衡 「パイの日」に考える

2019年3月14日 朝日新聞

「三角関数」を「ハードル走」と置き換えても大意は変わらないと考えています。

〈意外な児童が活躍できる表現活動としての「ハードル走」教材〉

50m走が速い児童は、ハードル走も速い傾向があります。動きを見ただけでなんとなくできてしまういわゆる運動能力の高い児童です。

しかし、「ハードル走」教材を表現活動として行うと、運動能力以外の能力が必要になります。それは、ゆっくりでも考えたことを的確に表現しようとする能力を持った児童です。その結果、これまで一度も体育で認められたことがないような児童を、所見等で評価してあげることができます。担任としてこんなにうれしいことはありません。

しかし、「ハードル走」教材を表現活動として行うと、運動能力以外の能力が必要になります。それは、ゆっくりでも考えたことを的確に表現しようとする能力を持った児童です。その結果、これまで一度も体育で認められたことがないような児童を、所見等で評価してあげることができます。担任としてこんなにうれしいことはありません。

(A)ハードル走の練習方法

ー(1)(2)(3)(4)(5)の跳び方を表現する活動を行うー

[(1)(2)((3)(4)(5)の動きについての補足説明]

(1)ハードルを、足裏で蹴り倒して歩く。

*足の裏でハードルをけるため、まっすぐに振り上げることになります。

*「ハードルを倒したら、次のハードルは立てる」ようにすると、何人も連続して練 習できます。

*触れるとハードルが倒れることが実感できると、児童は安心感が増します。

*「ハードルを倒したら、次のハードルは立てる」ようにすると、何人も連続して練 習できます。

*触れるとハードルが倒れることが実感できると、児童は安心感が増します。

(2)両足踏切り、両足着地跳び。

*(2)(3)(4)(5)は、すべて3歩のリズムでハードルを跳び越します。5歩のリズムより見ていて美しい、かっこよいと思うからです。

*(2)の跳び方は、ハードルの高さに慣れたり恐怖心を取り去るために、陸上競技の選手たちも練習に取り入れているそうです。

*(2)(3)(4)(5)は、すべて3歩のリズムでハードルを跳び越します。5歩のリズムより見ていて美しい、かっこよいと思うからです。

*(2)の跳び方は、ハードルの高さに慣れたり恐怖心を取り去るために、陸上競技の選手たちも練習に取り入れているそうです。

(3)かた足踏切り、両足着地跳び。

*(2)(3)の跳び方は、ハードルを跳んだ後止まってしまうため、3歩で跳び越すためには(4)(5)の跳び方よりハードル間の距離が短くなります。

(4)かもしか跳び (かた足踏切り、かた足着地跳び)

*かもしか跳びは、「踏みきり足を後ろに流して跳ぶため、ハードルに足を引っけやすい」危ない跳び方とされています。(4)と(5)が区別できるようにわざと跳 ばせています。本来はできるだけ低くハードルを跳び越しますが、(4)「かもしか 跳び」では、できるだけ高く跳び越すように指導します。

*(2)(3)の跳び方は、ハードルを跳んだ後止まってしまうため、3歩で跳び越すためには(4)(5)の跳び方よりハードル間の距離が短くなります。

(4)かもしか跳び (かた足踏切り、かた足着地跳び)

*かもしか跳びは、「踏みきり足を後ろに流して跳ぶため、ハードルに足を引っけやすい」危ない跳び方とされています。(4)と(5)が区別できるようにわざと跳 ばせています。本来はできるだけ低くハードルを跳び越しますが、(4)「かもしか 跳び」では、できるだけ高く跳び越すように指導します。

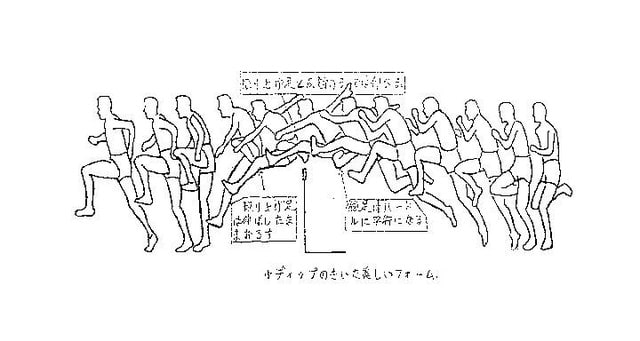

(5)オリンピック跳び (かた足踏切り、かた足着地跳び)

* (4)「かもしか跳び」の跳び方で後ろに流していた踏みきり足を、図のようにすばやく前にひき上げます。

*今日オリンピック等で行われている跳び方です。

*今日オリンピック等で行われている跳び方です。

《参考資料》 『ハードル走のうつりかわり』

《参考資料》『ハードル走のうつりかわり』(相当古いですが)から、以下のことが読み取れると考えます。

(あ)ハードル走の歴史の追体験

表現活動としてのハードル走では、(1)~(5)の練習活動が、ハードル走の技術発達における歴史の追体験をすることになります。

①(1837年~1864年)「走ってきては両足で着地し、そのたびにスピードは完全に止まってしまい、また再び走り出す」は、練習活動(2)(3)と共通します。

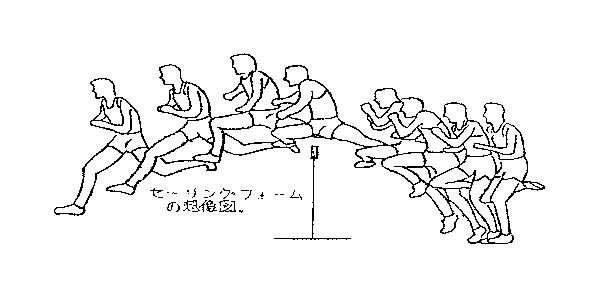

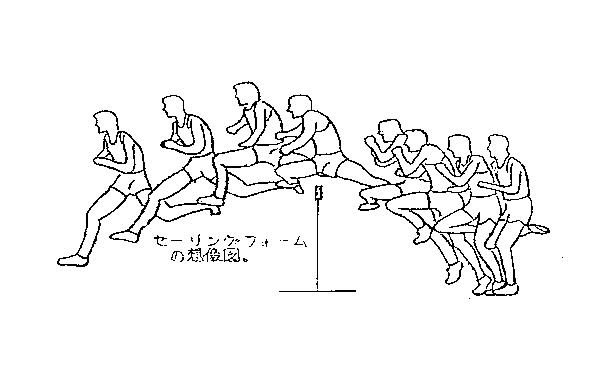

②(1864年~1877年)「ハードルを1台とび越すたびにスピードが完全に止まる走り方を改善しようと登場したのがセーリングフォームといわれる走り方です」は、練習活動(4)と共通します。

③(1886年~1908年)「ディップを開発することによって、ハードル走は「とび越す」ものから「また越す」という考え方に変わった」は、練習活動(5)と共通します。

(い)「セーリングフォーム」と「かもしか跳び」

「セーリングフォーム」と「かもしか跳び」は大きな部分では同じですが、振り上足の処理の仕方が少し異なります。

(う)セーリングフォームからディップへ

「セーリングフォーム」から「ディップ」技術への発展は、自然発生的な跳び方から人間の考え方が大幅に加えられた跳び方への転換で、大発見でした。それだけに、一部の児童、生徒は理解しにくい面があるように思われます。そのために「かもしか跳び」と「オリンピック跳び」両方の跳び方を経験して、区別がしやすいように扱っています。

《参考資料》 ハードル走のうつりかわり

⒈ 羊飼いの遊びから始まったハードル走。

ハードル走を初めて行ったのは、エジプト人ともギリシア人とも言われますが、そのはじまりは、羊飼いが羊を飼うために草地に打ったさくをとび越えて遊んだのが最初であると言われています。

競争としてハードル走が最初に行われたのはイギリスのイートン大学で、1837年に行われたものです。日本はまだ江戸時代でした。タイム記録が残っているのは1864年のオックスフォード大学とケンブリッジ大学の対抗戦で行われた120ヤード(約110m)ハードルです。そのときの記録は、ダニエル選手の18秒でした。

ハードル走を初めて行ったのは、エジプト人ともギリシア人とも言われますが、そのはじまりは、羊飼いが羊を飼うために草地に打ったさくをとび越えて遊んだのが最初であると言われています。

競争としてハードル走が最初に行われたのはイギリスのイートン大学で、1837年に行われたものです。日本はまだ江戸時代でした。タイム記録が残っているのは1864年のオックスフォード大学とケンブリッジ大学の対抗戦で行われた120ヤード(約110m)ハードルです。そのときの記録は、ダニエル選手の18秒でした。

⒉ 110mのコースに50台もあったハードル。 (1837年~1864年)

ハードル走が行われ始めたころは、110mのコースになんと50台ものハードルが置かれていました。また、このころはハードル走の走り方などは全然研究されず、走ってきては両足で着地し、そのたびにスピードは完全に止まってしまい、また再び走り出すというものでした。

ハードル走が行われ始めたころは、110mのコースになんと50台ものハードルが置かれていました。また、このころはハードル走の走り方などは全然研究されず、走ってきては両足で着地し、そのたびにスピードは完全に止まってしまい、また再び走り出すというものでした。

⒊ 「スピードを殺さないで走りたい」――セーリングフォームの登場。 (1864年~1877年)

初期のころの最も大きな欠点は、「ただハードルをとび越していくだけ」ということでした。人々はハードルを1台とび越すたびにスピードが完全に止まる走り方をなんとか改善しようと考えました。こうして登場したのがセーリングフォームといわれる走り方です。

このセーリングフォームは、ふみ切ると同時に前足をふり上げ、その足がハードルの上にくるにつれてハードルのバーと平行にするようにひざからまげてとび越すものでした。そしてふみ切った足は、引き上げた前足が着地しても後に流してゆくようにしたのです。

初期のころの最も大きな欠点は、「ただハードルをとび越していくだけ」ということでした。人々はハードルを1台とび越すたびにスピードが完全に止まる走り方をなんとか改善しようと考えました。こうして登場したのがセーリングフォームといわれる走り方です。

このセーリングフォームは、ふみ切ると同時に前足をふり上げ、その足がハードルの上にくるにつれてハードルのバーと平行にするようにひざからまげてとび越すものでした。そしてふみ切った足は、引き上げた前足が着地しても後に流してゆくようにしたのです。

こうしてセーリングフォームを行うことによって、前よりもハードルを越すときとインターバルを走るタイミングが合うようになり、今までより速く走れるようになりました。 しかしこのセーリングフォームは今から考えると、とても危ない走り方だったのです。なぜならばふみ切り足を後に流すことはハードルに足を引っかけやすかったからです。当時はまだハードルがL型ではなくT型ハ-ドルでした。そのため足がひっかかってもハードルはたおれず、自分自身が転んでしまい、けが人がたくさん出たのでした。

⒋ インターバルを四歩で走ることの発見。(1877年~1886年)

ハードルの越し方、走り方などはよく研究されていましたが、インターバルの歩数についてはまり研究されていませんでした。

しかし、ここでインターバルの歩数について研究が進むようになると、インターバルを⒋歩で走ることが最も速く走れるということが発見されま。

しかし、ここでインターバルの歩数について研究が進むようになると、インターバルを⒋歩で走ることが最も速く走れるということが発見されま。

⒌ セーリングフォームからディップへ。(1886年~1908年)

この時期に入ると、今までのハードル走の技術とは全く違った新しい技術が発明されました。それがディップなのです

ディップの方法はイギリスのクルームというひとによって開発されました。ディップは、それまでのセーリングフォームと違って、ふみ切るとすぐに振り上げ足(前足)をまっすぐに振り上げ、それを着地まで伸ばしたままでおろしてゆくと同時に振り上げ足と反対のうでを前に出すようにするものでした。また振り上げ足があがりすぎないように、上体を前にたおすようにしたのです。

こうしてディップを開発することによって、ハードル走は「とび越す」ものから「また越す」という考え方に変わったのです。

この時期に入ると、今までのハードル走の技術とは全く違った新しい技術が発明されました。それがディップなのです

ディップの方法はイギリスのクルームというひとによって開発されました。ディップは、それまでのセーリングフォームと違って、ふみ切るとすぐに振り上げ足(前足)をまっすぐに振り上げ、それを着地まで伸ばしたままでおろしてゆくと同時に振り上げ足と反対のうでを前に出すようにするものでした。また振り上げ足があがりすぎないように、上体を前にたおすようにしたのです。

こうしてディップを開発することによって、ハードル走は「とび越す」ものから「また越す」という考え方に変わったのです。

⒍ ディップの改良。――「三直角の理論」(1908年~今)

セーリングフォームからディップへとハードル走の技術は進歩しましたが、ここでディップの姿勢は改良を加えられることになります。

この時期にさかんに研究が行われたことは、「どうしたら空中にとどまる時間を少なくできるか」ということでした。すなわち、「どうすればハードルを低くとべるのか」ということに目が向けられ、「ふみ切り足(後足)の動作」が工夫されるようになったのです。後足をそのままま持ってくると、どうしてもハードルを高くとんでしまいます。すなわちハードルを低くとび越していくために、後足をハードルのバーと平行になるようにして越すことが発明されたのでした。こうして、ここで初めてハードル走の「三直角の理論」というものができあがったのです。

ハードル走の技術が進むにつれ、記録はどんどん伸びました。16秒台から15秒台へ、15秒台から14秒台へ、そして記録はとうとう13秒台になり、1973年アメリカのミルバーン選手は13秒⒈の世界新記録を出しました。

セーリングフォームからディップへとハードル走の技術は進歩しましたが、ここでディップの姿勢は改良を加えられることになります。

この時期にさかんに研究が行われたことは、「どうしたら空中にとどまる時間を少なくできるか」ということでした。すなわち、「どうすればハードルを低くとべるのか」ということに目が向けられ、「ふみ切り足(後足)の動作」が工夫されるようになったのです。後足をそのままま持ってくると、どうしてもハードルを高くとんでしまいます。すなわちハードルを低くとび越していくために、後足をハードルのバーと平行になるようにして越すことが発明されたのでした。こうして、ここで初めてハードル走の「三直角の理論」というものができあがったのです。

ハードル走の技術が進むにつれ、記録はどんどん伸びました。16秒台から15秒台へ、15秒台から14秒台へ、そして記録はとうとう13秒台になり、1973年アメリカのミルバーン選手は13秒⒈の世界新記録を出しました。

ハードル走の記録が12秒台になる日も、もうすぐでしょう。

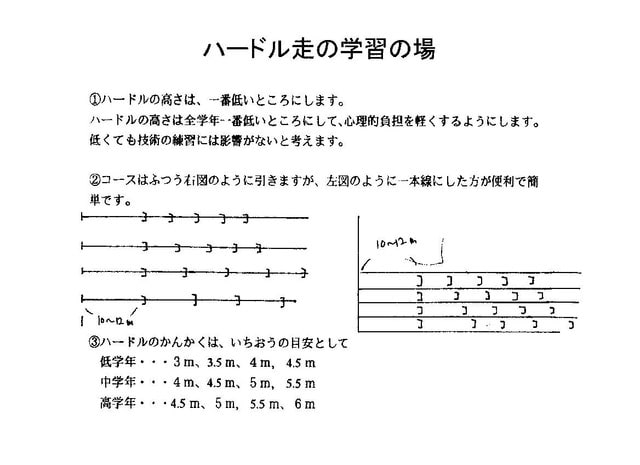

(B)ハードル走の学習の場

ーより簡単に準備する工夫ー

(補足説明)

①ハードルの形、材質は、軽くて柔らかい気楽な物に変えるべきだと考えます。ハードルの出し入れが大変だし、「競技」にこだわる必要もないからです。最もたいせつなことは、児童のハードルに対する恐怖感が減ります。

①ハードルの形、材質は、軽くて柔らかい気楽な物に変えるべきだと考えます。ハードルの出し入れが大変だし、「競技」にこだわる必要もないからです。最もたいせつなことは、児童のハードルに対する恐怖感が減ります。

②ハードルは、1コースに最低5台必要と考えます。3台ぐらいだと「あっ」というまに跳び終わってしまいます。

③ハードルを跳ぶ間隔を児童が選べる方法は、学生の頃に「学校体育研究同志会」が主催した研究会で知りました。「競技」にこだわらず、児童の実態に寄り添った考え方に共感できました。

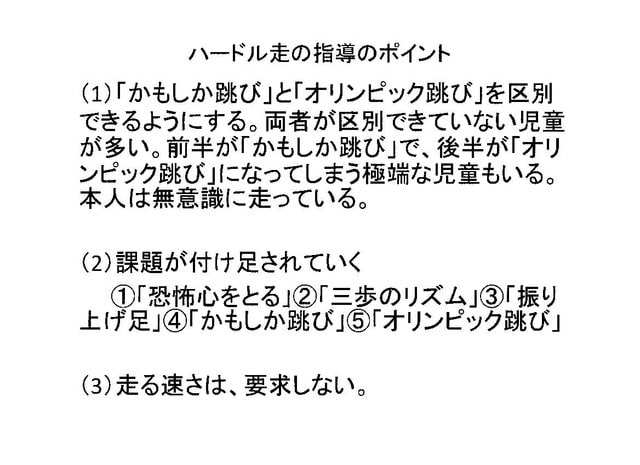

(C)ハードル走指導のポイント

(補足説明)

① 課題は、以下のように付け足されます。

(1)「ハードルに対する恐怖心をやわらげる」

(2)「三歩のリズム」

(3)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」

(4)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」 「踏みきり足はそのまま後ろに流してハードルを高く跳び越す」

(5)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」 「踏みきり足を素早く体の正面に持ってくる」

① 課題は、以下のように付け足されます。

(1)「ハードルに対する恐怖心をやわらげる」

(2)「三歩のリズム」

(3)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」

(4)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」 「踏みきり足はそのまま後ろに流してハードルを高く跳び越す」

(5)「三歩のリズム」「振り上げ足はまっすぐに振り上げる」 「踏みきり足を素早く体の正面に持ってくる」

② 「8割主義」 (野口悠紀夫「超勉強法」から引用)

完全にできなくても8割できれば先に進み、まず全体像をつかむ方法で行います

③ 課題のひとつに「ハードルと平行になるように踏みきり足を体の正面に持ってくる」 があります。「かもしか跳び」と「オリンピック跳び」を区別できれば良いので、この学習ではこだわりません。

(D)結果の考察

ーハードル走の広く豊かな世界ー

(補足)

「競技」は、人間の究極を追求する選ばれた人たちの素晴らしい世界です。しかし、「競技」的な価値観から抜けだして、文化としてスポーツをみると広く豊かな世界が広がっていたというのが実感です。たとえば、「考えたことを的確に表現できる」「かっこよくとべる」等は、「速さ」とは少し違った世界ではないでしょうか。

「競技」は、人間の究極を追求する選ばれた人たちの素晴らしい世界です。しかし、「競技」的な価値観から抜けだして、文化としてスポーツをみると広く豊かな世界が広がっていたというのが実感です。たとえば、「考えたことを的確に表現できる」「かっこよくとべる」等は、「速さ」とは少し違った世界ではないでしょうか。

(E)ハードル走学年別発達の研究

ー「難しいことは高学年になってから」は、本当か?ー

[研究を継続してくれる方はいませんか]

(ⅰ)

小学校体育では難しい学習は高学年になってから、が常識です。しかしハードル走教材では、低、中学年の学習意欲の高さに驚かされました。また三年生の運動能力の高さにも驚かされました。この結果から、低、中学年からハードル教材に親しんだ方が、高学年のハードルに対する抵抗感が減り、より気楽に取り組めるのではないかと考えました。

これらの結果は主として観察結果をまとめたものです。どなたか統計数値を使ってこれらの仮説を立証してくださる方はおりませんでしょうか。

(ⅰ)

小学校体育では難しい学習は高学年になってから、が常識です。しかしハードル走教材では、低、中学年の学習意欲の高さに驚かされました。また三年生の運動能力の高さにも驚かされました。この結果から、低、中学年からハードル教材に親しんだ方が、高学年のハードルに対する抵抗感が減り、より気楽に取り組めるのではないかと考えました。

これらの結果は主として観察結果をまとめたものです。どなたか統計数値を使ってこれらの仮説を立証してくださる方はおりませんでしょうか。

(ⅱ)

(ⅰ)の実験を行うためには、より危険の少ない(競技用につくられたハードルにこだわらない)楽しいハードルを考える必要があると考えます。新しいハードル作りを研究する方はいませんか。

また、高学年でもハードルの出し入れは大変です。さらに、あのかたい材質のハードルを跳ぶときの恐怖感は、大人でも怖い気持ちが残ります。軽くてこわくないハードルが、ほしいです。

(ⅰ)の実験を行うためには、より危険の少ない(競技用につくられたハードルにこだわらない)楽しいハードルを考える必要があると考えます。新しいハードル作りを研究する方はいませんか。

また、高学年でもハードルの出し入れは大変です。さらに、あのかたい材質のハードルを跳ぶときの恐怖感は、大人でも怖い気持ちが残ります。軽くてこわくないハードルが、ほしいです。

参考文献

(ア)「ハ-ドル走の発生-発育、発達観点に立脚した指導順序について-」

福田純 日本体育学会第45回大会 山形大学 1994年

(ア)「ハ-ドル走の発生-発育、発達観点に立脚した指導順序について-」

福田純 日本体育学会第45回大会 山形大学 1994年

(イ)「ハ-ドル走の発生(Ⅱ)-発育、発達観点に立脚した指導順序について-」

福田純 日本体育学会第46回大会 群馬大学 1995年

福田純 日本体育学会第46回大会 群馬大学 1995年

(ウ)「小学校3年生のハードル走-発育発達観点からみた意味-」

福田純 日本体育学会第48回大会 新潟大学 1997年

福田純 日本体育学会第48回大会 新潟大学 1997年

(エ)「ハードル走の学年別発達の研究 -1年から6年の児童を同一の方法で指導した実践研究-」

福田純 日本体育学会第52回大会 北海道大学 2001年

(オ)「ハードル走の学年別発達の研究-1年から6年の児童を同一の方法で指導した実践研究-」

福田純 『体育科教育学研究』P41~48 2002年3月

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます