二鶴工芸です。

10年前同日の投稿です。

投稿の通り、京都の本日は祇園祭の宵山です。

今年は3連休ということで、おそらく10年前とは比べ物にならないくらいの大混雑になると思われます。

賑わいが戻るのは良いことだと思いますが、ほどがあります。

私の子供の頃はほんまにゆったりと山・鉾が見れて、屋台も楽しめたのですが・・・(>_<)

※ちなみに今朝の新聞では昨日の宵々山は28万人超だったようです(>_<)

以下です。

二鶴工芸です。

3連休も終わりましたネ

結局天気はいまいちでした

今日は祇園祭の宵山です。

平日ですが、ひとの数は凄いでしょうね。

画像は昨日の宵々山の新聞記事です

これでは立ち止まって撮影 は厳しいです

は厳しいです

ひとの流れにまかせないといけない状態

当方の子供の頃はもっとゆったりしていた印象があります

いつからこんな混雑してきたのでしょう

小さい通りでは、ひとの流れを一方通行にしているくらいです。

まぁ、京都の観光に来て下さることは良いことですが

二鶴工芸です。

明日開催の展示会でのメインの出品作品、着物「月影」です。

モノクロを基調に金彩で表現しております。

展示会詳細:https://www.usagi-yado.com/blog/info/000204.php

所属する京もの認定工芸士会「響」の出展者の詳細はこちら:https://www.facebook.com/kyomonohibiki/

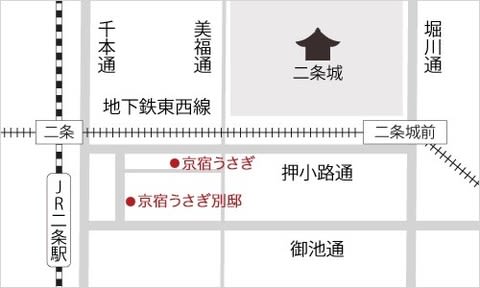

会場へのアクセスはマップでご確認ください。

「京宿うさぎ」(※「京宿うさぎ別邸」ではありません)へお越しくださいませ。

二鶴工芸です。

あれから20年。

阪神淡路大震災からです。

この時期になると思いだしますし新聞、テレビ等特集してます。

当時、京都は兵庫ほどの震災はありませんでしたが、かなり揺れて慌てて起きて何もできませんでした。

箪笥や冷蔵庫は動いててましたし、棚から物も落ち散乱。

家の外壁もひびがいっていました。

テレビを見ると、これは特撮ではないかと思うような惨状。

これが日本か?

あれから部屋にはヘルメット、着替えを入れたリュックを置いています。

しかし実際に起こった時に冷静にいられるかです。

黙祷。

二鶴工芸です。

子供達が夏休みに入ります

子供の頃は夏休みが楽しみでした

皆何をしようかワクワクでしょうネ

反対にお母さんは大変ですネ

さぁ それではお勉強しましょうか

それではお勉強しましょうか

といっても先週のうんちく の続きのようなものです

の続きのようなものです

着物に金箔を装飾加工します金彩加工というのは桃山、江戸時代に確立されたものだといわれています。

その時代の能装束などには摺箔とよばれています金彩加工で模様が表現され、小袖には振金砂子加工が施されています。

このように歴史的には手描き友禅よりも古いということになります。

この技術が今日、技法、素材、道具の改良など経て継承されているわけです。

当方も若輩ながら継承の一端を担っているわけで~

頑張ります としか言いようがないです。

としか言いようがないです。

この業界ではアラフォーの当方でも若手と呼ばれている位、後継者がいなくなりました

仕事が減少してきたのと同時に自分の息子さんに継がせないのが多いです。

正直賢明な判断だと思います。

親の立場からすれば。

当方がこの業界に入った頃はまだバブル 期で修業に行ってた頃は毎日夜遅くまで残業、休日出勤は当たり前でパート含めて従業員もたくさんおられました。

期で修業に行ってた頃は毎日夜遅くまで残業、休日出勤は当たり前でパート含めて従業員もたくさんおられました。

でもこの経験があってこそ今の私があります。

京都で伝統工芸と呼ばれています業界は後継者不足が深刻な問題になっております。

それに加えて使う道具や材料がなくなり、それに関わられています職人さんも廃業されるという悪循環になってきています。

京都には伝統工芸学校があり、工芸に興味のある若い方が入学され勉強されています。

こういう方法もあります。

昔ながらの徒弟制度あるお店も僅かながらにもあるようです。

この先どうなるのでしょうか

当方にもわかりません

先程も申しましたように頑張ります としか言いようがないです

としか言いようがないです

愚痴になってしまいました

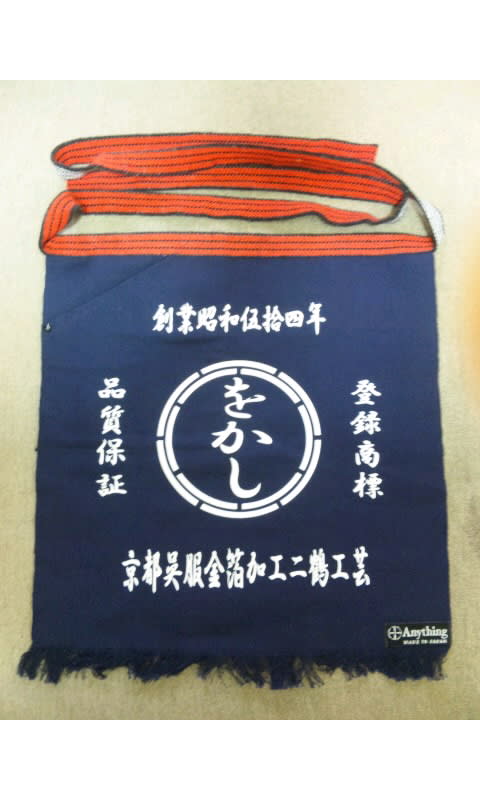

画像は4年前にとあるデザインコンペに応募して見事に落選した商品です

画像は4年前にとあるデザインコンペに応募して見事に落選した商品です