金具の一部がなくなってしまった密閉保存容器。

自分で小さなパーツをつくって直そうかとも思いましたがなんせそんな力仕事もできなさそうだし、こんな大きいものゴミに出すのも気が引けるな~と思って長い間どうにもできない容器を眺めるだけでした。

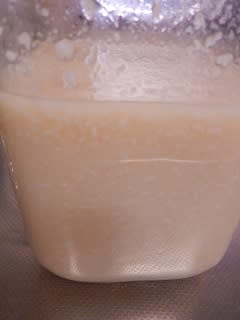

でも、これが塩麹の仕込みにピッタリで…!

大きさは2~2.5リットルサイズくらいで、麹1㎏、塩300g、水ヒタヒタくらいを入れるといい塩梅に…!

半分くらいで容器が大きく見えるかもしれませんが、発酵する物には空気が必要だし、上部に空気がたっぷりあってなんだかいい感じに感じられます。

毎日2~3回、全体をやさしくよくかき混ぜてやり、冬場だと10日~14日くらいでとろ~んとしたお粥のようになると思います。これでできあがりです。

できあがれば、清潔なガラス瓶などに詰めなおして冷蔵保存しています。

800㏄くらいの瓶1つ、360㏄の瓶に3つできました。多分塩麹は結構長持ちして最低でも6か月は冷蔵保存できるかと思うんですが、そんな期間を気にするまでもなく食べてしまっています。

塩麹の仕込み量は、最初はこの半分くらいだったんだけど、なんだかチマチマやっているのも面倒だしたくさんで仕込んだ方がなんだかいい具合に仕上がるので麹1㎏で仕込むようになってきています。

これで仕事も半分になりました。

以前にも何度も記載させてもらっていますが、分量と手順です。

【材料】できあがり1.5㎏~2㎏

・麹(白米でも玄米でも)…1㎏

・塩…300g(麹の3割)

・水…適量

【手順】

①麹を大きなボウルに出して、生麹の場合は手でかたまりをほぐす。

小池さんの麹は生なのでこのようにかたまりがあります。

手でやさしくほぐしてサラサラにします。

②塩を加えて麹とよくなじませる。手をすりすりと洗うようになじませたり、手でやさしくもむようになじませたり、お好みのやりかたで。

塩は、その時あるものを適当に使っています。

わたしはここから発酵がはじまっていると思っています。手のあたたかさを麹に伝えるようにやさしく楽しくすりすりします。この作業はとっても好きです。

こんな風にきゅっと握ってちょっと固まるような感じになればいいと思います。塩が入っているので麹だけよりも崩れやすい感じですが、麹がしっとりするというんでしょうか、そんな塩梅になったらヨシ!と思います。

時間にして3~5分程度でしょうか。

③麹と塩がよくなじんだら清潔な保存容器に詰める。そこに水をヒタヒタになるまで加えてできあがり。

【お世話】

・毎日2~3回、清潔なスプーンなどで全体をやさしくかき混ぜる。均一に撹拌する。

・夏場は7日~10日、冬場は10日~14日程度で麹の芯まで水分が染み込み芯がなくなったように全体がトロンとしたお粥状になりますが、これができあがりの目安です。

【材料】

結構どんな麹と塩でも美味しくなります!

わたしの場合は気に入っている麹や、興味のある麹を使ってみる感じで麹をセレクトしています。

気に入って何度もリピートしているのが長野県木曽福島の小池糀店の米麹と福井県のマルカワ味噌さんの玄米麹と白米麹です。

塩はいい塩がないときはシママースなど手ごろな塩を使う時もあるし、いい塩があるときは思い切ってドサーッと塩麹に使うことが多いような気がします。

このお塩、ご存知でしょうか?石川県能登半島の海水塩です。

この塩は海の精バリに高価で自分ではなかなか手が出ません…!

たまに実家からの荷物に母が入れてくれることがあって、なにに使おうかわくわくしていろいろ考えるんですがやっぱり塩麹に全部いっちゃおう!と思い切って全部使ってしまいます。

普通に出しておくと、これは漬物の塩で捨てることになるし、りんごの塩水用で捨てることになるしなどと使い切るのに結構時間がかかるしとびきり美味しい塩麹をつくりたいという自分の欲があってできるだけ美味しい素材を選んでいます。

…今回も生クの配達の水曜日に小池さんの麹が届いて、店主の唐沢さんの顔が思い浮かびました。

やっぱりこういう素材は最後は人柄って部分もわたしは大きいかなと思います。

つくるものにはどうしても人柄が出てしまうと思う。その人の心意気も出てしまうと思う。

つくっている時、やっぱり最後は自分の気持ちだなと思うことが多いです。

りんご農家の三上さんも「最後は気持ち」と言われていたことをみっちょんか生クの配達の筒井さんかどちらからか聞きました。

食べる人のためにどこまで丁寧で正直に仕事できるか…理屈を超えて最後はやっぱり気持ちの問題。

なんで美味しいのかな、なんで心が惹かれるのかなと思ったとき、その後ろにあるつくり手の心を知ることができることがあると思います。

…さて、塩麹は塩を使うように使っていますが塩だけでは…という下ごしらえのときなどにすごく威力を発揮してくれます。

また、塩麹多用の我が家の普段のおかずも掲載していけたらいいなと思います!