組織で成果を分かち合うには、情報の共有化が不可欠である。

そんな考えから、社内にグループウェアやSFA(sales force automation)その他各種データベースを導入している企業が多い。

しかし、こうしたシステムを導入してみて、組織で成果を分かち合うレベルに達した企業がどれほどあるのだろうか?

私たちの会社でも、ことあるごとに「社内にあふれる情報をデータベース化しよう」と動き出すのだが、未だ、期待したほどの成果が出たというためしがない。

ではなぜ、こうした取り組みが成果に結びつかないのか?

それは、グループウェアやSFAが、ある一定レベルの情報の共有しか実現できないことに誰もが気づいていないことが原因だと私は考えている。

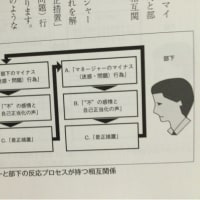

情報共有のレベルは、日本報連相センターが提唱する

“3つの深度”

というフレームで見てみるとわかりやすい。

“3つの深度”は、情報の共有には、

・深度1:事実情報を共有するレベル

・深度2:意味(目的)を共有するレベル

・深度3:考え方の波長を共有するレベル

の3つがあるとし、組織が一枚岩となって組織で成果を分かち合うレベルに達するには、深度2、深度3のレベルでの情報共有が欠かせないという。

また、近年注目されている“社会構成主義”の、

「物事の意味とは、客観的事実ではなく、社会的な構成物(つまり、人々の社会的コミュニケーションによってつくられたもの)である」

という考え方からすると、深度2の意味(目的)の共有は、社会的コミュニケーションなくして成立しえないということなる。

つまり、“深度2”および“深度3”の深いレベルの情報共有には、メンバー同士が相互に自分の思いや考えを語り合う直接対話(ダイアログ)が欠かせないというわけだ。

ちなみに、ダイアログ(対話)とは、多くの会議で見られるディスカッション(議論)とは違う。ディスカッションが、1つの解答を求める収束型の会話、何かを決める会話であるのに対し、ダイアログとは、1つの主題について様々な角度から意味を学びとろうとする拡散型の会話、物事の意味を発見するための会話という違いがある。

ということは、“深度2”“深度3”の深いレベルの情報共有を実現しようと思うなら、グループウェアやSFAだけに頼らず、プラスアルファとして相互に交流できる直接対話の場をつくる必要性が出てくる。

よって、私見ではあるが、組織としての情報共有を成功させるには、

・グループウェアやSFAで事実情報を共有する仕組みをつくった上で、

・意味(目的)をダイアログ(対話)で共有し、さらに、

・共有した意味(目的)をもとに考え方の波長をダイアログ(対話)で共有する

といった仕組みまでつくって、本当の意味での情報共有が成立するのだろうと私は思っている。

ちなみに来春、我がグループのシステム開発を担う会社では、新入社員研修で上記日本報連相センターが提唱する“真・報連相プログラム”の実施が決定している。

グループ全体のシステム開発を担っていく彼らには、単にシステムの設計をするだけでなく、このような仕組みまで提案できる人になってもらいたいと密かに期待をしている。

担当していただく中冨さん(日本報連相センター関西支部長)には、是非そんな視点も持って指導していただくようお願いしたいと考えている。

(参考)

そんな考えから、社内にグループウェアやSFA(sales force automation)その他各種データベースを導入している企業が多い。

しかし、こうしたシステムを導入してみて、組織で成果を分かち合うレベルに達した企業がどれほどあるのだろうか?

私たちの会社でも、ことあるごとに「社内にあふれる情報をデータベース化しよう」と動き出すのだが、未だ、期待したほどの成果が出たというためしがない。

ではなぜ、こうした取り組みが成果に結びつかないのか?

それは、グループウェアやSFAが、ある一定レベルの情報の共有しか実現できないことに誰もが気づいていないことが原因だと私は考えている。

情報共有のレベルは、日本報連相センターが提唱する

“3つの深度”

というフレームで見てみるとわかりやすい。

“3つの深度”は、情報の共有には、

・深度1:事実情報を共有するレベル

・深度2:意味(目的)を共有するレベル

・深度3:考え方の波長を共有するレベル

の3つがあるとし、組織が一枚岩となって組織で成果を分かち合うレベルに達するには、深度2、深度3のレベルでの情報共有が欠かせないという。

また、近年注目されている“社会構成主義”の、

「物事の意味とは、客観的事実ではなく、社会的な構成物(つまり、人々の社会的コミュニケーションによってつくられたもの)である」

という考え方からすると、深度2の意味(目的)の共有は、社会的コミュニケーションなくして成立しえないということなる。

つまり、“深度2”および“深度3”の深いレベルの情報共有には、メンバー同士が相互に自分の思いや考えを語り合う直接対話(ダイアログ)が欠かせないというわけだ。

ちなみに、ダイアログ(対話)とは、多くの会議で見られるディスカッション(議論)とは違う。ディスカッションが、1つの解答を求める収束型の会話、何かを決める会話であるのに対し、ダイアログとは、1つの主題について様々な角度から意味を学びとろうとする拡散型の会話、物事の意味を発見するための会話という違いがある。

ということは、“深度2”“深度3”の深いレベルの情報共有を実現しようと思うなら、グループウェアやSFAだけに頼らず、プラスアルファとして相互に交流できる直接対話の場をつくる必要性が出てくる。

よって、私見ではあるが、組織としての情報共有を成功させるには、

・グループウェアやSFAで事実情報を共有する仕組みをつくった上で、

・意味(目的)をダイアログ(対話)で共有し、さらに、

・共有した意味(目的)をもとに考え方の波長をダイアログ(対話)で共有する

といった仕組みまでつくって、本当の意味での情報共有が成立するのだろうと私は思っている。

ちなみに来春、我がグループのシステム開発を担う会社では、新入社員研修で上記日本報連相センターが提唱する“真・報連相プログラム”の実施が決定している。

グループ全体のシステム開発を担っていく彼らには、単にシステムの設計をするだけでなく、このような仕組みまで提案できる人になってもらいたいと密かに期待をしている。

担当していただく中冨さん(日本報連相センター関西支部長)には、是非そんな視点も持って指導していただくようお願いしたいと考えている。

(参考)

| 経営者・管理者のための決定版「真・報連相」読本―情報によるマネジメント糸藤 正士鳥影社このアイテムの詳細を見る |

| ダイアローグ 対話する組織中原 淳,長岡 健ダイヤモンド社このアイテムの詳細を見る |

こんにちは、ご無沙汰してます。。

ダイアローグ。いいですよね。

ダイアローグは、相手と対話を深める事により、相手の理解と同時に、自分自身の理解、つまり自分がなぜこのような考え方をしているのかを知る事ができたりします。

自分の中での情報の深度を深めるのに、非常によいと感じております。

案外、自分の事は自分でもわからなかったりしませんか?

日本報連相センターと、ダイアローグをよろしくお願い致します。(笑)

ありがとうございます。

- 意味を伝えよう。思いを共にしよう

- 対面して、話そう、傾聴しよう

- 質問で情報の共有化を深めよう

これらは

日本報連相センターの行動基準の一部です。

対面して話すとは

『ともにある』ことの関係づくりだと考えています。

「ダイアローグ」な毎日は

実は、とても楽しい日々でもあります。

情報の共有化の「3つの深度」を取り上げて

いただき、ありがとうございます。

「3つの深度」を発案しましたが、

それを深める手法にはリーチが届いていません。

深めるための手法として、ダイアログに着眼

されたことはすばらしいと思います。

同じ考えを持たれている人は、他にもおられる

と思いますので、同好の士とともに

ダイアログでダイアログの活用を模索して

いきましょう。

近頃、中冨さん主催の川柳塾に入門しています。

情報の 意味が深まる ダイアログ

ダイアログ 意味と気持ちを 共にする

ダイアログ 楽しみながら 深くなり

(初心者です/おそまつ)

以上です。

今日は朝から名古屋へ出張に出ておりました。

お昼は、久しぶりに“あんかけスパゲティ”を堪能してきました。

さて、“ダイアローグ”。

物事の意味は、人それぞれ感じるところです。

そして、深度2:意味の共有には、リアルな場でのダイアローグが必要ですよね。

我々のグループは、情報通信関係の事業を営んでいるということもあって、コミュニケーションと言えば、テレビ会議やら、インターネットやら、データベースシステムを使いたがる傾向にあります。

しかし、より深い情報共有にはこれだけじゃいけないと常日頃考えている次第です。

野口さん、また機会を見つけて、ダイアローグしましょう!

居酒屋、予約しておきます!

まず、お詫びです。

本文中の中冨さんのお名前、間違っておりました。

「富」→「冨」に訂正せていただきました。

失礼いたしました。

さて、昨日はわざわざお越しくださりありがとうございました。

システム開発会社の研修、是非、いいものにしたいと思っています。

何かご不明な点があれば、お問い合わせください。

さて、“3つの深度”。

不況になっても、底力のある組織は、深度2、深度3の情報共有ができていると思います。膝を突き合わせ、自己開示し、相互作用を起こす。そんな場を必ず持っているよう気がします。

真報連相とダイアローグの関係。

また、野口さんや中冨さんと一緒にダイアローグして意味づけていきたいと思います。

追伸:糸藤さんの川柳。初心者、おそまつなんてことなく、イケていると思いますよ。

本文の下のほうに、さりげなく 付け足しのように

載っていた本を一読。すごい本ですね。。。

『ダイアローグ 対話する組織』のことです。

先ほど(一回目を)読み終えたたところです。

極上のご馳走をいただいた感じです。

読み始めてすぐ引き込まれ、一気に読みそうになったところを押さえて、二日がかりで読みました。感じ入り、考えながら、読みたかったからです。

広く推薦したい良書ですね。

2009年2月26日第1刷発行ですから、栗原さんの素早さに驚きです。

自然に、真・報連相と関連づけながら読んでいました。内容については、ここではその一端をも書けませんので、別のことを言います。

それは、井上ひさしの言葉を思い出しながら読んでいたことです。

「むずかしいことをやさしく/やさしいことをふかく/ふかいことをゆかいに/ゆかいなことをまじめに書くこと」・・・この本は、井上ひさしの言葉通りの本だと何度も思いました。

なにか これに似た感じを過去にも味わったことが・・・。思い出しましたら、2冊の本です。

『不機嫌な職場』(講談社現代新書)と、

『感じるマネジメント』(リクルートHCソリューショングループ)

いずれも私にとっては、感じるところの多い、味のある本でしたが、今日読み終わった本にはかないません。あくまで私にとっては、ですが いい本ですね。

おわり。

真報連相会員のメーリングリストからまいりました。

私も先週中原さんのダイアローグの本を読みました。

すごくいい本ですね。

わたしは、社会構成主義をベースにしたグループワークをするので、言葉と文脈を大切にするダイアローグの取り上げがうれしくて、また濃い内容を楽しんで繰り返し読みました。

(ラーニングバーにも数回参加したことがあります)

糸藤さんの意味への深度との関連なるほどとZOFFYさん

に触発されました。

ホウレンソウの意味への深度の視点をとても素晴らしいと思いすぐ会員になった経緯を思いだしました。

ブログを拝読にきてとてもよかったです。ありがとうございました。

いつもコメントいただきありがとうございます。

> 本文の下のほうに、さりげなく 付け足しのように

> 載っていた本を一読。すごい本ですね。。。

私も学ぶべきことが多かったと思っていますが、本書が糸藤さんをそこまで唸らせるとは思いもしませんでした。

私も、もう一度味わいながら読み直してみることにします。

> 真報連相会員のメーリングリストからまいりました。

どうもありがとうございます。

私も会員ですが、最近あまり会合には参加できていません。今年は、積極的に参加していこうと思いますので、また、どこかでご挨拶させてください。

> ホウレンソウの意味への深度の視点をとても素晴ら> しいと思いすぐ会員になった経緯を思いだしました。

はい。よくわかります。

3つの深度、非常に深い意味を感じます。

特に“意味(目的)の共有”。

これは“意味をわかる”という個人レベルとは明らかに次元の違うものです。

複数の人間が意味(目的)を共有するには、どれだけのパワーが要るのか?そんなことを理解してくれない人が多いのも事実です。

今回は、そんな思いもあってこうした記事を書かせていただきました。

また、真報連相、ダイアローグ関係の話題も取り上げていくつもりです。

よかったら、またお越しください。

今後ともよろしくお願いします。