皆さんは「固定的知能観」「拡張的知能観」という言葉をご存知でしょうか?

この言葉は、教育心理学者キャロル・S・ドゥエックの研究に出てくるもので、「人間の能力とはどういうものか?」という問いに答える2通りの心のあり方のことを言います。

まず、固定的知能観。

これを持つ人は、人間の能力は固定的であり変わらないと信じています。努力を無駄とみなし、他人の評価ばかりを気にしてしまう。そして、新しいことを学ぼうとしないという特徴があるそうです。

対して、拡張的知能観。これを持つ人は、自分の能力は拡張的であり、変わることを信じています。能力は努力次第で伸ばすことができ、難しい課題であっても学ぼうと努力するという特徴があるのだそうです。

ドゥエックは、子どもたちの研究からこれら2つのタイプを割り出し、心のあり方が固定的であるか拡張的であるかによって、その人の学習のあり方、人生のあり方が決まると主張しています。さらに、研究の結果として、大きな成果を上げる人は「能力は努力次第で伸びる」という拡張的知能観の持ち主が多かったと結論づけています。

私は、人材育成に携わる者として、この2つの心のあり方について理解することに重要な意義があると思っています。

人材育成に関する施策を検討する際、私たちは、「どのような能力を伸ばそうか?」「どのようなツール(テキスト、教材、講義、講師など)を使おうか?」という点に興味関心が向きがちです。

しかしながら、施策を受ける立場の人たちが、どのような心のあり方でいるかについて無関心でいると、期待した効果を得ることは非常に困難だと思うのです。

では人が、

・固定的知能観を持っているのか?

・拡張的知能観を持っているのか?

どこを見て判断すればいいのでしょう?

私の場合、相手の言葉、行動(習慣)を見て判断しています。

例えば、「新しい○○○みたいなことやってみない?」と聞いてみて、「無理です」「できません」「僕なんかやっても・・・」といった言葉が頻繁に聞かれるようだと、その人は固定的知能観に偏っている状態だと考えます。

また、マネージャや取締役に就任して、それを人生のゴールだと考えてしまっている人。例えば、そうした役職に就くまでは精力的に働いていたのに、急に何もしなくなったような人、つまり今の地位が“あがり”だと思っている人。こういう人も固定的知能観を抱いてしまっていると考えます。

実のところ、近年私たちにお問い合わせいただく案件に、このような固定的知能観を持った人の心のあり方を変えて欲しいというものが増えてきているのです。

「今さら何を学ばせるんだ!」

「どうせやっても変わらない!」

「僕には無理ですから・・・」

こういう思いでいる人たちを“研修”や“セミナー”で「元気にしてやって欲しい」というのです。

しかしながら、ドゥエックは言います。「こころのあり方というものは家庭や学校で親や教師との相互作用を通じて作られる」と。これは、私たち企業人であれば、経営者や職場の上司との相互作用ということになるでしょう。

つまり、このような関係性の中でできてしまった心のあり方は、正直言って1日、2日の研修やセミナーで変えるということは、現実的に難しいものなのです。

ですから、このようなお問い合わせ(“研修”や“セミナー”で「元気にしてやって欲しい」というお問い合わせ)に対し私たちは、

「まず、環境に着手しましょう!」

と提案しています。

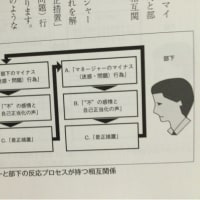

固定的知能観を持った人たちの心のあり方は、その対象にアプローチするよりも、周囲の環境、例えば、経営者や彼らの上司たちが、社員の人たちに「君も努力次第でできるようになる!」というメッセージで彼らを励まし続けてもらうのです。このような辻説法が、社員の人たちの心のあり方を変えていく大きな力となりうるのです。

最後に...。

リーダーシップ研究の第一人者クーゼスとポスナーは、

「リーダーの“励まし”が、フォロワーを動かす」

と述べています。

「今さら何を学ばせるんだ!」

「どうせやっても変わらない!」

「僕には無理ですから・・・」

という固定的知能観の持ち主を拡張的知能観へと変えていくには、このようなリーダーの“励まし”が最も効果的なのだと私は思っています。

(参考)

この言葉は、教育心理学者キャロル・S・ドゥエックの研究に出てくるもので、「人間の能力とはどういうものか?」という問いに答える2通りの心のあり方のことを言います。

まず、固定的知能観。

これを持つ人は、人間の能力は固定的であり変わらないと信じています。努力を無駄とみなし、他人の評価ばかりを気にしてしまう。そして、新しいことを学ぼうとしないという特徴があるそうです。

対して、拡張的知能観。これを持つ人は、自分の能力は拡張的であり、変わることを信じています。能力は努力次第で伸ばすことができ、難しい課題であっても学ぼうと努力するという特徴があるのだそうです。

ドゥエックは、子どもたちの研究からこれら2つのタイプを割り出し、心のあり方が固定的であるか拡張的であるかによって、その人の学習のあり方、人生のあり方が決まると主張しています。さらに、研究の結果として、大きな成果を上げる人は「能力は努力次第で伸びる」という拡張的知能観の持ち主が多かったと結論づけています。

私は、人材育成に携わる者として、この2つの心のあり方について理解することに重要な意義があると思っています。

人材育成に関する施策を検討する際、私たちは、「どのような能力を伸ばそうか?」「どのようなツール(テキスト、教材、講義、講師など)を使おうか?」という点に興味関心が向きがちです。

しかしながら、施策を受ける立場の人たちが、どのような心のあり方でいるかについて無関心でいると、期待した効果を得ることは非常に困難だと思うのです。

では人が、

・固定的知能観を持っているのか?

・拡張的知能観を持っているのか?

どこを見て判断すればいいのでしょう?

私の場合、相手の言葉、行動(習慣)を見て判断しています。

例えば、「新しい○○○みたいなことやってみない?」と聞いてみて、「無理です」「できません」「僕なんかやっても・・・」といった言葉が頻繁に聞かれるようだと、その人は固定的知能観に偏っている状態だと考えます。

また、マネージャや取締役に就任して、それを人生のゴールだと考えてしまっている人。例えば、そうした役職に就くまでは精力的に働いていたのに、急に何もしなくなったような人、つまり今の地位が“あがり”だと思っている人。こういう人も固定的知能観を抱いてしまっていると考えます。

実のところ、近年私たちにお問い合わせいただく案件に、このような固定的知能観を持った人の心のあり方を変えて欲しいというものが増えてきているのです。

「今さら何を学ばせるんだ!」

「どうせやっても変わらない!」

「僕には無理ですから・・・」

こういう思いでいる人たちを“研修”や“セミナー”で「元気にしてやって欲しい」というのです。

しかしながら、ドゥエックは言います。「こころのあり方というものは家庭や学校で親や教師との相互作用を通じて作られる」と。これは、私たち企業人であれば、経営者や職場の上司との相互作用ということになるでしょう。

つまり、このような関係性の中でできてしまった心のあり方は、正直言って1日、2日の研修やセミナーで変えるということは、現実的に難しいものなのです。

ですから、このようなお問い合わせ(“研修”や“セミナー”で「元気にしてやって欲しい」というお問い合わせ)に対し私たちは、

「まず、環境に着手しましょう!」

と提案しています。

固定的知能観を持った人たちの心のあり方は、その対象にアプローチするよりも、周囲の環境、例えば、経営者や彼らの上司たちが、社員の人たちに「君も努力次第でできるようになる!」というメッセージで彼らを励まし続けてもらうのです。このような辻説法が、社員の人たちの心のあり方を変えていく大きな力となりうるのです。

最後に...。

リーダーシップ研究の第一人者クーゼスとポスナーは、

「リーダーの“励まし”が、フォロワーを動かす」

と述べています。

「今さら何を学ばせるんだ!」

「どうせやっても変わらない!」

「僕には無理ですから・・・」

という固定的知能観の持ち主を拡張的知能観へと変えていくには、このようなリーダーの“励まし”が最も効果的なのだと私は思っています。

(参考)

| 「やればできる!」の研究―能力を開花させるマインドセットの力 |

| キャロル S.ドゥエック | |

| 草思社 |

| リフレクティブ・マネジャー 一流はつねに内省する (光文社新書) |

| 中原 淳,金井 壽宏 | |

| 光文社 |

| ほめ上手のリーダーになれ!―部下の心をつかむ7つの原則 |

| ジェームズ クーゼス,バリー ポズナー | |

| 翔泳社 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます