▼▼▼

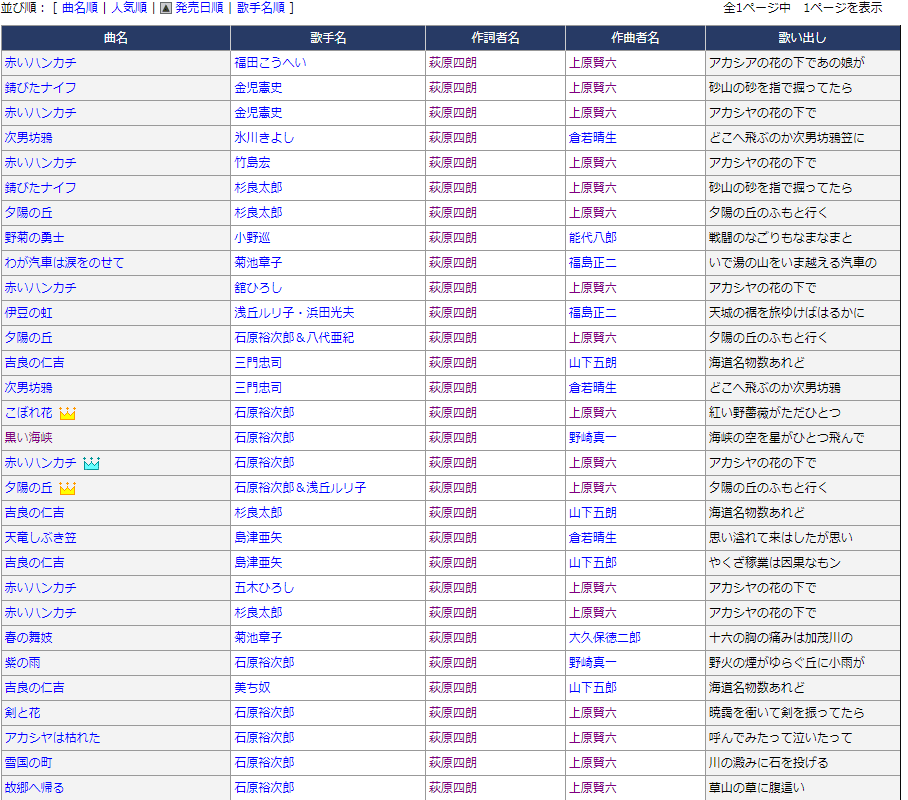

おそらく石原裕次郎の歌の半分近くは、萩原四郎・作詞、上原賢六・作曲の組み合わせが多いのはずデス。

作曲家の「上原賢六」の名前はなんとなく知っていても、作詞家「萩原四郎」の名前を認識してる人は少ないはずと。。

▼▼▼

昔、浅草の安スナックのカウンターで、顔見知りになった方との雑談で話題になたことを覚えておりますが。。当時はまだネット空間がソコソコ走り出した時代です。 Wikiの活用ということは、頭の片隅にもなくと言った時代です。

隣の顔見知りは、朔太郎の名は知っており、「その関係じゃないの。。」という話で、歌番号をいれた歌の順番が来てそのままになり、その後1,2回、同じ店で顔を合わせたものの、その続きはなく、逆に、彼が唄っていた増位山太志郎の「夢酒場」は、彼が突然、その店に来なくなり、以来、不肖kazanの持ち歌になったという経緯があります。

▼▼▼

後年、wikiでググったことがあります。。↓↓↓↓↓

奈良県出身。高松高等商業学校卒業。浪曲作家となり、菊池寛原作の「父帰る」の浪曲化など文芸浪曲というジャンルを創始。 作詞家としては、1940年、美ち奴の歌で大ヒットした「吉良の仁吉」、「仁吉男の唄」、東海林太郎と浪曲師壽々木米若が吹き込んだ「涯なき南海」などを作詞し、浪曲歌謡という分野を確立した。

戦後は、テイチクレコードの取締役文芸部長に就任。三波春夫、石原裕次郎らビッグスターを育てる一方、作曲家上原賢六とコンビを組んだ「錆びたナイフ」、「赤いハンカチ」、「夕陽の丘」など大ヒット曲を手掛けた。

1993年12月16日死去。享年87。

▼▼▼

- 浪曲作家→文芸浪曲ジャンル創始者

- 浪曲師との接点があり

- 戦後はテイチクレコードの取締役文芸部長

この伏線から独特の歌詞を構成する「詩的な名詞」が彼が作る詩を構成することのバックグランドが想像できます。

さらに、石原裕次郎はテイチクレコード所属でしたので、石原裕次郎の歌がヒットするのとの相乗効果で、萩原四郎+上原賢六+石原裕次郎の組合わせが定番化したのだろう想像しますデス。

▼▼▼

萩原四郎の作詞は個性的で、殆ど歌詞のイメージは統一的です。

「渦」「真菰」「ひなびた」。。、そして、季節は秋から冬の世界が圧倒的に多いのは、浪曲作家としての素養が背景にあって、ストーリーを組む時に、浪曲が扱う、人情、義理、情け、旅、孤独、出会いと言った極めて一般的な、第周受けする舞台装置にイメージを味付する、それを人気の俳優が唄う。

まだ娯楽の少ない時代、映画は娯楽王様だった。

その映画に夢中になり、耳コピで覚えた石原裕次郎の歌は、どちらかと言えば、ド演歌の世界とは違う響きがあり、カラオケ黎明期には、持ち歌としての条件はすべて満たしていたが、世紀末あたりからは、あの浅草の安スナックではマイナーな存在になってしまい、たまに唄っても、おBBA一人シビレさすことができず、むしろ演歌のほうが酒席では受けたという印象が残ります。

▼▼▼

「赤いハンカチ」、「夕陽の丘」は共に萩原四郎・作詞、上原賢六・作曲の石原裕次郎曲では代表的と言われていますが、曲のイメージは殆どの部分で重なります。

■■■■トップのアイキャッチ画像は、台湾高雄に住んで一週間ほどの時、行った西子湾の夕日・海は台湾海峡で大陸(中国)側の西に沈む夕日