蹲踞(つくばい)と読みます。蹲(つくばい)この一字でも。

つくばいは、日本庭園に置いてある背の低い手水鉢(ちょうずばち)で、和風の庭園に欠かせない添景物となっています。

手水鉢は手や口を清める水を張った鉢のことです。石や岩をくり抜いて水を溜め、手水で身を清めるためのひしゃくを添えているのが特徴です。手水鉢は神社に置いてあるので、みなさんも一度は見かけたことがあるかと思います。

この手水鉢を茶室前の露地に置いたものがつくばいと呼ばれています。茶道には茶室に入る前に身を清めるしきたりがあり、庭につくばいが置かれるようになりました。

なんだか、我が家にはいくつもの蹲踞が置かれています。この蹲にはメダカを飼っていますが、水が腐らない石のようです。確かに他の蹲踞とは異なり、水が濁りません。

つくばいは鉢が低いため、手と口を清める際には前かがみになることから、それが蹲(うずくま)るように見えたことから「うずくまる」と同じ意味の「つくばう」からその名前で呼ばれるようになったのです。正式には?「蹲踞」と書くようです。

現在においては、風流な景観づくり、涼感を得る目的、ビオトープなどに用いられることも増え、ビルやオフィスの入り口や緑地などでも見かけるようになりました。

噴水付き、室内用など時代にマッチしたつくばいも出てきて、思い思いに演出を楽しむ人が増えています。

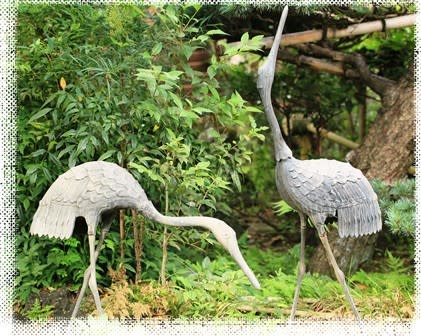

母があるホテルの庭に置いてあるでこの鶴見て欲しくなり、マネージャーさんに聞いて(あとから連絡があり)取り寄せたものです。

大きな石ですが、滝のように見せかけたものです。三分の一は土中に埋まっています。

先代(祖父)が石を置くのが趣味だったようで、家のいたるところに天然石があります。

石の色や模様(顔)にも特徴があり、これを趣味とすうるのが一番の贅沢と言われていました。今では無用の長物で、庭などを撤去した時にはどうすれば良いのか、これからの課題になると思います。

庭の灯篭や蹲踞、そして石などを日々見ていても、一銭の得にもなりません。そのうち撤去する日が来るかと思いますが、重たくて引き取ってくれる方もいないのでしょう。

大きな重機でかみ砕くことになるかと思います。

私にとって、無用の長物と言えば松もあります。一本の松でも職人が二日かかりで、チョッキンとして剪定をしては眺め・・・。その分、管理費用も大変です。

年金暮らしでは維持できませんね。いつまで続くかこんな庭と暮らしです。

yuki75

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます