我が家の仏間です。

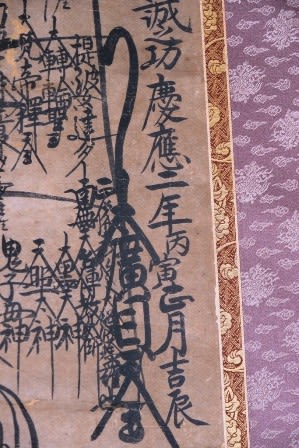

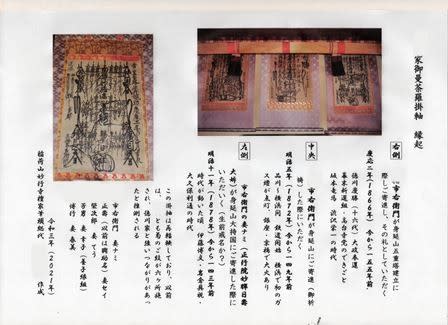

そこには曼荼羅が3幅飾られています。慶応2年・明治5年・明治11年とあります。

古いものは慶応三年と記されています。徳川慶喜・大政奉還・坂本竜馬の時代です。

それぞれを調べて、時代背景や家系図も作りました。

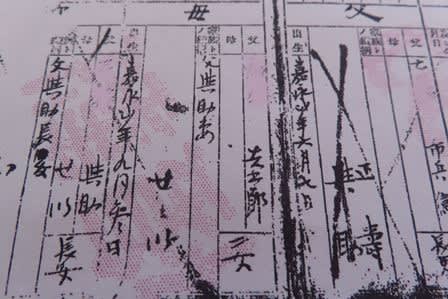

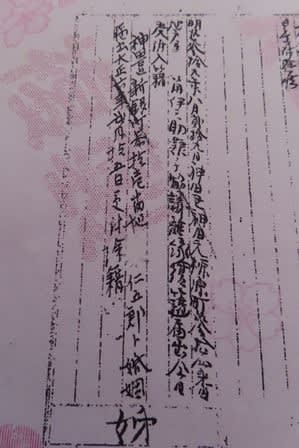

母が102歳で他界し、相続で引き継ぐことになりました。関係書類をいただくとこの「改製前原戸籍」もあって、さらに深い過去を知ることも出来ました。

「改製前原戸籍」は、この原戸籍簿の保存期間は150年となりました。

「原戸籍(改製原戸籍)」とは、コンピュータ上で保管される様式となる前(改製前)の紙の戸籍のことです。

いわば古いバージョンの戸籍です。一般的には、平成6(1994)年の法務省令による改正以前の戸籍を「原戸籍(改製原戸籍)」と呼んでいます。

先代の古い記録には嘉永3年と記されていますので、実に170年前のことです。

祖父「榮次郎」の親である父「正壽」と母「せい」だと思います。

具体的な婚姻の日や亡くなった日、嫁ぎ先なども記載されています。

これが先代の「正壽」の写真だと思います。

私のお祖父さんとお祖母さんの「榮次郎とてふ(ちょう)」さんです。

父と母の結婚式の集合写真もあります。初めて見ました。

現存する中廊下です。

何が言いたいかですが、ご自分の本籍が置いてある区市町村の戸籍係に行って「改製前原戸籍」を申請すれば、少し時間もかかりますが150年前のルーツ(流れ)が分かるかと思います。

今までは約100年前まででしたので、戸籍をコンピュータ上で管理することが認められ、それまで紙の用紙にタイプライターで記載するという方法から、コンピュータ上で管理し、請求があった場合はそれをコピーして渡す方法へと変わったのです。

コンピュータ化により、従来の「B4サイズ縦書き」から「A4サイズ横書き」へ変わり、項目ごとに見出しも加えられて読みやすくなりました。この改製後の現在使用されている戸籍を「現在戸籍」といいます。

またこの時に、戸籍謄本(こせきとうほん)は「戸籍 全部事項証明書」、戸籍抄本(こせきしょうほん)は「戸籍 個人事項証明書」と名称を変えました。戸籍謄本は、戸籍簿に記載の全部の写し、戸籍妙本は戸籍簿に記載の個人の写しを指すようになりました。

ご自分のルーツを知るには、解明するのに時間はかかりますが、かなり詳細なことまで記されていますので、面白い?かも知れません。

yuki75

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます