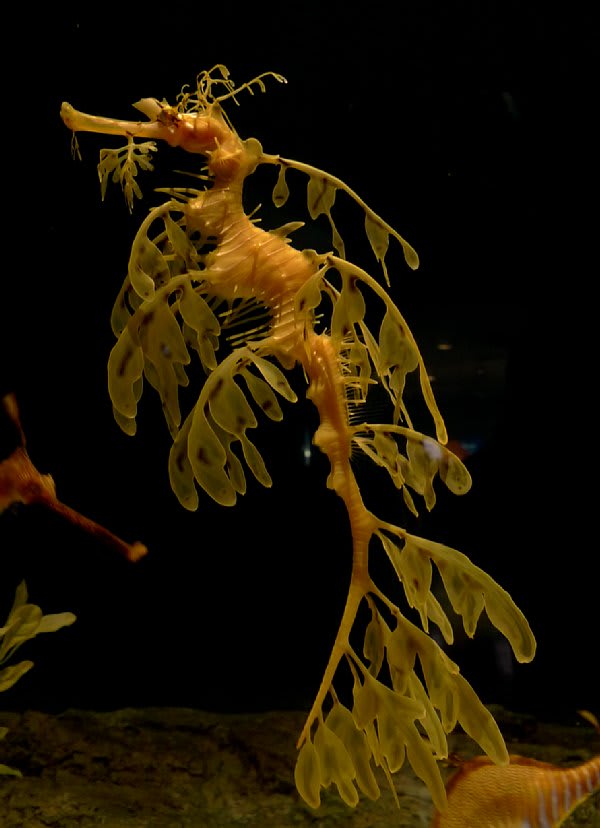

私がもし、「なんでも好きな魚が飼える」としたら、ぜひ飼って見たいと思うのが

リーフィーシードラゴンだ。

鳥羽水族館に行くのは「この魚(?)に会いたいから」といっても過言ではない。

須磨水族園にもいるのだが、いつも人だかりが凄く、かつ撮りにくい環境なので

見に(撮りに)行くなら、やはり「鳥羽水族館」だ。

ゆったりと優雅に、まるで海藻が揺れるかのように体を揺らしながら泳ぐ。

まるで魚とは思えないその装飾、自然の作る造詣のすばらしさ。

初めて見たときは、「こんな生き物もいるのか?!」と、衝撃を受けた。

以来すっかり虜に。

リーフィーシードラゴンは、画像だけでなく、ぜひその泳いでる姿を見てほしい。

もし、このリーフィーシードラゴンが我が家にいたら、疲れて帰ってきても

その優雅に泳ぐ姿を見れば、疲れも憂さも全てどこかに吹き飛んでしまうような、

私にはそんな魅力をもった魚なのです。

個人で飼っている人もいると聞くが、私には、夢のまた夢。

年に1度、または数年に1度、水族館に会いに行くのを楽しみにしています。

撮影場所は鳥羽水族館、撮影機種はLX3

お願い:光に弱いようなので、もし撮影される場合はノーフラッシュでお願いします<(_ _)>

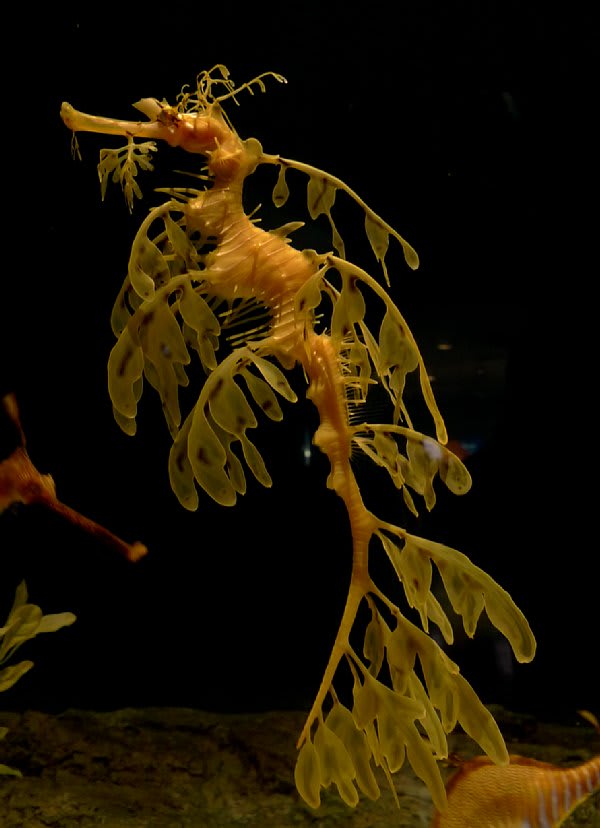

リーフィーシードラゴンだ。

鳥羽水族館に行くのは「この魚(?)に会いたいから」といっても過言ではない。

須磨水族園にもいるのだが、いつも人だかりが凄く、かつ撮りにくい環境なので

見に(撮りに)行くなら、やはり「鳥羽水族館」だ。

ゆったりと優雅に、まるで海藻が揺れるかのように体を揺らしながら泳ぐ。

まるで魚とは思えないその装飾、自然の作る造詣のすばらしさ。

初めて見たときは、「こんな生き物もいるのか?!」と、衝撃を受けた。

以来すっかり虜に。

リーフィーシードラゴンは、画像だけでなく、ぜひその泳いでる姿を見てほしい。

もし、このリーフィーシードラゴンが我が家にいたら、疲れて帰ってきても

その優雅に泳ぐ姿を見れば、疲れも憂さも全てどこかに吹き飛んでしまうような、

私にはそんな魅力をもった魚なのです。

個人で飼っている人もいると聞くが、私には、夢のまた夢。

年に1度、または数年に1度、水族館に会いに行くのを楽しみにしています。

撮影場所は鳥羽水族館、撮影機種はLX3

お願い:光に弱いようなので、もし撮影される場合はノーフラッシュでお願いします<(_ _)>