前回のブログは、矢部太郎氏「大家さんと僕」の番外編と完結編。

番外編「大家さんと僕」と僕には、

沢山の著名人から寄せられた言葉が詰まっていた。

その中で、グラッとよろめいたのが、15歳の小説家<鈴木るりか>さん。

矢部太郎という人となりを、鮮やかな切り口で言い表していた。

短い文面なのに、一瞬で惹きつられてしまったワタシ。

若干15歳で、プロの小説家。

その若さに反し、言葉を知り尽くしていて、

鈴木るりかという物書きの目線が、えらく老成しているような気がした。

彼女が生まれ育った家の隣は、図書館。

その図書館で、沢山の絵本をめくり、小説を読んで過ごした。

そして

いつの間にか、頭の中で物語りを描くことが日常になった。

この感受性を持つ少女の本が読みたい!!

ワタシの小さな脳みそは、昂る気持ちでプリプリし始めたのだった。

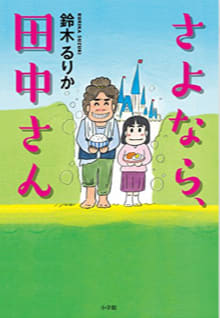

◇14歳の作家デビュー 「さよなら田中さん」◇

読み始めた時から読み終わるまで、退屈する暇のない物語りだった。

近所の激安堂や

夕方のスーパー最終見切り品が、生活の根っこを支えている家庭。

田中さんちは、母子家庭だった。

しかも、お母さんは男たちに交じってキツイ仕事をしている。

だが、

どんな局面にもお母さんは強く、生きるための戒めの哲学を持っている。

その子供が、物語りの主人公<田中さん>なのだ。

小学校の同級生、大家さんと大家さんの引き籠り息子、激安堂の店主が、

田中さんの気持ちをオトナの入り口へと彩っていく。

母と娘はかなり経済的には苦しいが、お母さんは弱音を吐かず、

自分が出来る最大公約数で乗り切ってくる。

それでも、

思春期の娘にとっては、チョット切なかったりもするが、

母の最大公約数はいつもカッコよく、

がんばる母の哲学を、その細い背中を、誇らしく思っている。

そんな風景を少女作家は、

イソップ童話『すっぱいぶどう』の狐とたわわに実る葡萄に例えたり。

もらい物に関して異常な記憶力の母を、

ホイットマンの『寒さに震えたものほど、太陽を暖かく感じる』を引用したり。

彼女の想像力が描く物語りは、

機知に富み、どんな局面もヘコタレナイ、

なのにフワッとした優しい光が寄り添ってくる。

この筆力の豊かさは。。

出掛ける前に、入念にチェックする白髪もない、、

視力の衰えに憂うこともない、、15歳の少女が書いた物語りだった。。

◇二作目「14歳、明日の時間割」◇

一時間目~六時間目、放課後と一つ一つの時間割が物語りに。

懐かしい匂いがした。

セピア色になったはずの中学生のワタシを思い出した。

家庭科や数学は苦痛で、早くオトナになってこの呪縛から逃れたい、、

それは、

社会に出て、この夥しい複雑な数式が、役に立つとは思えなかったからだった。

だが、今になると分かってくる。

小難しい勉強や運動の多くの苦しさは、ある地点に到達するまでの過程を知ること。

それは、到達した瞬間に、風景が変わることを記憶すること。

多分、

これが人の精神的な体力を作っていくと気づく頃には、

社会で生きていく一員となっている。

今思えば、

ヘンな先生、孤立する同級生、立ち回りの巧いヤツ、妙に生真面目な友人、

何処かずれてる面倒な校則やら、、

全部が、生き抜く体力を培うのだと。。

そういう過程を描いたのが『14歳、明日の時間割』だと思う。

その中の五~六時間目の体育の章は、

いくつもの人生がスクランブル交差点のように交差する。

ここに込められた言葉は、とても老成した哲学だった。

そして、

この二作目の小説で知ったのは、

鈴木るりかという作家は、あらかじめ物語の帰結点を設定していない。

登場人物の設定をし、書き始め、

物語りがどう動いて行くのか、書きながら決めていく。

コレをやってる人は、物語りを紡ぐために生まれたような村上春樹氏だ。

全くタイプの違う作家だが、光のある小説を書きたい。。という鈴木るりかさん。

沢山の光を放ってくれる作家になって欲しいと思う。

**今回の表紙**

「14歳、明日の時間割」の表紙は、矢部太郎氏の作品ですよ🎵