ペグマタイト、つづきます。ここから中津川市鉱物博物館の展示に解説文がつく。

「蛍石・煙水晶」中津川市蛭川(田原)

「紫色の累帯構造のある蛍石が、カリ長石の上に多く付いている/

小さな煙水晶の群晶の輝きが美しい晶洞標本」

「ペグマタイト」蛭川(田原)

「採石場では、発破を使用するために晶洞が壊れてしまうケースが多いが、この標本は煙水晶・カリ長石がよく残った晶洞標本」

「チンワルド雲母」蛭川(田原)

「右の台に展示している黄玉(トパーズ)の晶洞標本の反対側にあたるチンワルド雲母のある標本/

これだけ大きなチンワルド雲母が母岩に付いた晶洞標本は稀」

「ペグマタイト」蛭川(田原)

「大小約50個の黄玉(トパーズ)が付いている晶洞標本」

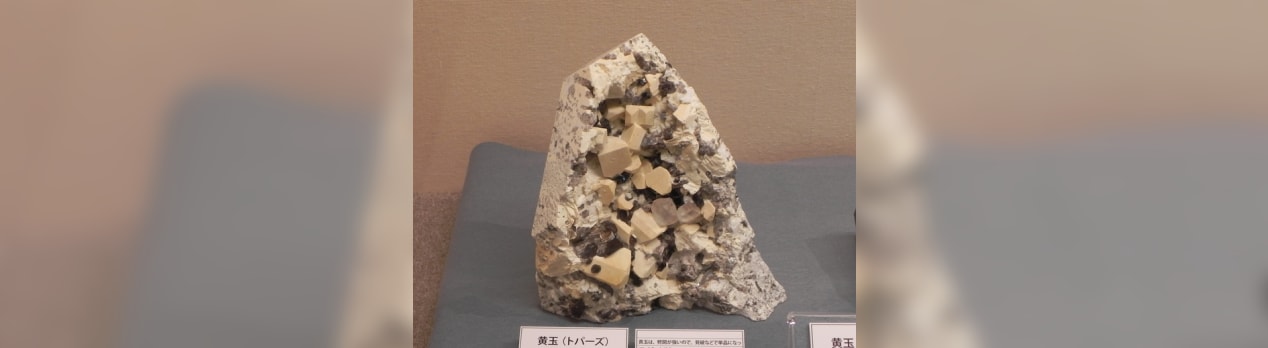

「黄玉(トパーズ)」蛭川(田原)

「黄玉は、劈開が強いので、発破などで単晶になってしまうことが多い/

この標本は、運よく大きな母岩から懇意の石材店さんに切り取って頂いたもの」

「煙水晶・カリ長石・曹長石」蛭川(田原)

「カリ長石・曹長石」蛭川(田原)

「大きなカリ長石と煙水晶を、曹長石が取り囲んでいる標本」

「チンワルド雲母~益富雲母」蛭川(田原)

「茶褐色のチンワルド雲母から淡い紫色の益富雲母への累帯が美しい標本」

茶褐色から淡紫色への「累帯」構造--わかりますか。

「イットリウムアガード石」蛭川(田原)

「和田川右岸の石切場からは、このイットリウムアガード石やストークス石などの稀産鉱物が産出した」

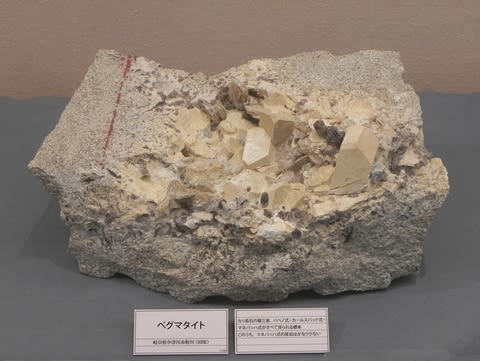

「ペグマタイト」蛭川(田原)

「カリ長石の御三家、バベノ式・カールスバッド式・マネバッハ式がすべて見られる標本/

このうち、マネバッハ式の産出はかなり少ない」

「煙水晶・玉滴石」蛭川(田原)

「まるでベンガラのような粘土の入った晶洞で、水洗い程度で保存している/

塩酸を使用すれば、かなり濃い黒水晶となると思われるが、産出直後の状態を大事にしている」

「玉滴石・煙水晶・カリ長石」蛭川(田原)

「茶色の水晶やカリ長石の表面を白色の玉滴石が覆っている、まるで降り積った雪のような標本/

紫外線短波で、冬の雪景色から春先の新緑の景色に変わる」

「ペグマタイト」蛭川(田原) 展示標本の写真を横転させてかかげています。

「石材を切り出しているときに、偶然出てきた晶洞/

黄玉(トパーズ)や蛍石を含む/

この晶洞から出た小さいが美しい黄玉(トパーズ:右の標本)を切手に使用した」

その「右の標本」がこれ。

企画展示「第40回私の展示室 大地に眠る石の華 ~地域から発信された鉱物切手~」(会期:2022年3月19日ー5月29日)が開催中であった。

「ペグマタイト」蛭川(田原)

「淡いブルーの曹長石が美しいペグマタイト/

カリ長石や煙水晶を白雲母が覆っている」

「カリ長石」・煙水晶」蛭川(田原)

「煙水晶のまわりを、バベノ式双晶のカリ長石が取り囲んでいる標本/

カリ長石と煙水晶の標本は一般的にみられるが、これほど大きいものは稀産である」

「カリ長石・煙水晶」蛭川(田原)

「細長くすっきりとしたエッジの美しいバベノ式双晶と煙水晶が寄り添う標本」

「黄玉(トパーズ)・煙水晶・カリ長石」蛭川(田原)

「黄玉や煙水晶などがまとまっている標本/

カリ長石はカールスバッド式双晶/

無色透明の黄玉(トパーズ)をチンワルド雲母がはさんで、陶器のホタルのようである」

「陶器のホタル」とは、いわゆる螢手(ほたるで)をさすのであろう。焼きもののことを陶器といったまで。

螢手は磁器の透かし模様である。透彫(すかしぼり)に透明な釉(うわぐすり)を充して高温で焼く。彫り孔があいたままでは水をたもてない。かたく焼きしめないと孔がもたない。だから磁器です。脚注なしで行こうとすると、ヨタがまじる。せっかく郵券のところでガマンしたのに。はい、こまかいことは気にしないで、つぎ。

「晶洞」蛭川(田原) 左右2点とも。

「石材を数本の2mの柱に切り出していたところ、偶然下部に晶洞が出てきたので、それが丸ごと標本になった/

この晶洞の一番奥には、美しい蛍石が見られる」

見られますか?

アナが標本です。まわりが無ければ、アナも無いというテツガク的な晶洞。

「煙水晶」蛭川(田原) 左右2点とも。

「これだけ大きな煙水晶は、晶洞から直接採集しないとトップが欠けてしまう/

左の標本は石切場の表土をはぎとっているときに産出した」

「黄玉(トパーズ)」蛭川(田原)

「昭和63年夏の採集品/

黄玉(トパーズ)は、当初淡紅色だったが、退色して次第に淡い水色になっている」

昭和六十三年は西暦1988年で、あくる年、平成に改元されました。

色の再現はむずかしい。

つぎからは、苗木地方のそとの世界へ。

「パイロクスマンガン石」愛知県北設楽郡設楽町八橋 田口鉱山

「中宇利石」愛知県新城市中宇利

「青色部」がそれですよ、という注記がパネルにある。

「満ばん柘榴石」愛知県豊川市萩町(久田野)

満礬柘榴石(まんばんざくろいし)と、つぎの鉄礬柘榴石(てつばんざくろいし)とは、蒲郡のミュージアムで「ガーネット」として見た。

(柘榴石 ⇒ FM113「竹島から日本列島にせまる◇生命の海科学館 2020/08/03」2020年09月03日 へ)

「鉄ばん柘榴石」愛知県蒲郡市清田町 鉢地峠

「煙水晶」蛭川(田原)

「チャート」中生代三畳紀~ジュラ紀 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町 木曽川右岸

チャートとは「放散虫というプランクトン化石が堆積した岩石です。岐阜県の木曽、長良川沿いには三畳紀~ジュラ紀の層状チャートが分布します。この化石を用いて日本列島を造る地層の年代が分かりました。」

目をあげて、ほっとひといき。まだいろいろありますね。

(大井 剛)

【*補記】 FM135_01 冒頭の引用は、

『日本希元素鉱物』長島乙吉、長島弘三著、京都:長島乙吉先生祝賀記念事業会、1960年。436p.

「33 岐阜県苗木地方および長野県山口村田立村のペグマタイト」同書 p.349 より。

国立国会図書館デジタルコレクション ndljp/pid/2492890

日本のアマチュア鉱物研究家のさきがけ長島乙吉氏(1890-1969)と、その長男にして希土類元素鉱物研究者である長島弘三(1925-1985)博士の蒐集にかかる「希元素鉱物」を特徴とする鉱物は、中津川市鉱物博物館に寄贈された。

『長島鉱物コレクションと蛭川の鉱物』第10回企画展図録、中津川市鉱物博物館、2006年。28p.

【見出し写真】「黄玉(トパーズ)」中津川市蛭川(田原)産。中津川市鉱物博物館蔵。

(更新記録: 2022年5月6日起稿、2022年7月10日公開、2023年3月18日補記)