當時の禁札に曰く『傾城の外女入事』とは中々振った文句ではありませんか。

(中村三郎『長崎案内』より)(*1)

(中村三郎『長崎案内』より)(*1)

長崎市街の移動は市電が便利だ。うまく乗りつげば望むところに達する。

(写真1枚目、長崎県長崎市にて2023年10月16日撮影)

長崎駅前から市電にのり三つ目の停車場でおりる。

「開国」によって役わりを終えた和蘭商館のおかれていた出島は、海の埋立てで陸つづきになるかとおもうと、中島川の改修工事でけずられたりして、昔日のおもかげをまったく失っていた。(*2)

それが徐々に復元されつつあるというので、ともかく行ってみた。

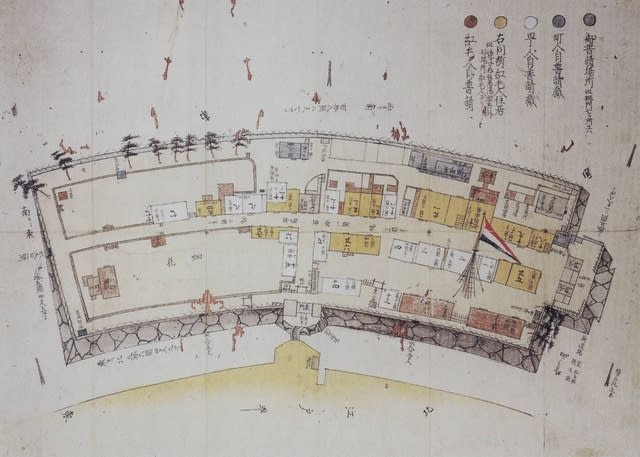

海をへだてた陸地、といってもいまや中島川の河口になっているが、その江戸町の側から出島の復元された家なみがみえる。案内解説板があり、「蠻館回禄之圖」(西隆義[たかゆき]氏蔵)という平面図が複写されていた。上が南南西の方角である。

これは寛政十年(1798年)におきた出島の火災のようすが描かれているという。もっとも面積の大きかった建物が「カピタンヘヤ」である。ヘヤの「ヘ」の字は漢字「部」のこざと扁の略体。

ひとつ前の写真(写真2枚目)の右はじの建物が、地図上でも右はじに「水門」とある構築物にあたる。中央の橋をわたる手まえ、江戸町とある右手の岸辺に「通詞會所」がある。英語の添え書きは Interpreters' Station である。写真2枚目をとった場所にほぼひとしい。

水門から左に建物をかぞえてゆくと、順に一番船船頭部屋、一番蔵、二番蔵、三番蔵、拝礼筆者蘭人部屋とつづく。(*3)

写真中央が拝礼筆者蘭人部屋で、その左どなりは近代の建築物である。(*4)

かつて陸地から出島にわたる唯一の通路であった表門橋のうえから水門のある方角をふりかえる。背景に稲佐山がのぞいている。

水門の両脇に岸壁が屈曲した部分があった。江戸時代の岸壁がのこる箇所もたしかめられつつある。(*5)

復元された水門のたてものを外側からみる。海側が埋立てられて市街地にとりこまれ、道路によって出島がけずられたさまがわかる。

出島のなかにはいると、庭に復元模型がある。表門から西のほうをみたところ。

模型の水門から東のほうをみる。

シーボルトがたてた先人の顕彰碑。ケンペルとツュンベリの名が刻まれる。もとの位置はどこだろう。むかしから島の東半分に花園がひろがっていた。

シーボルトは日本の植物およそ260種をバターフィア(バタヴィア)経由でオランダに送った。そのうちレイデン大学附属植物園でそだてられているものがある。

2000年に日蘭交流400周年をむかえた機会に、5種類の植物が日本に移植された。イロハモミジ、ナツヅタ、フジ、アケビ、ケヤキである。写真はゴヨウアケビ。

シーボルトノキと牧野富太郎が名づけた木。鳴滝のシーボルト宅跡で発見され、長崎大学の庭をへて出島の庭園へと植え継がれてきたそうだ。(*6)

出土遺物などを展示している資料室をのぞいてみよう。もと長崎内外倶楽部のたてものであった。(*7)

ビーカー ネーデルラント製 17世紀後半

筒形のグラスだが、器壁がうすく底だけが出土した。ビールなどを飲むための器。

ワインのゴブレット(脚付杯) ネーデルラント製 18世紀

「脚(ステム)部分に気泡(エアー)を封じこめた薄づくりのワイングラス。無色のガラス生地が純良で18世紀の上級品と考えられます。」(展示パネルより)

(左) オランダ東インド会社VOCマーク入り銅貨 1732年製 紋章:立ちあがった獅子に王冠

(右) ゼーランディア ZEELANDIA 銘銀貨 1745年製 ゼーラント州の紋章:波に海馬と王冠

花十字紋瓦 16世紀末~17世紀初頭

とくに説明はないが、キリシタン時代の遺物でしょう。出島ではキリスト教の儀式は禁止されていたから。

染付芙蓉手花鳥文VOCマーク入り皿 有田 17世紀末~18世紀初頭

棹銅(破片) 日本製

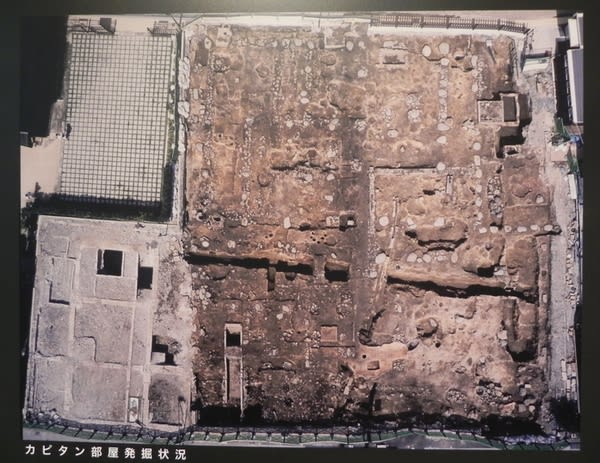

カピタン部屋の発掘状況をしめす写真パネルの写真。

地面の穴から拳銃と弾丸そのほかが出てきた。その出土状況の写真パネルの写真。

銃のわきの四角い箱は摩擦管の収納箱である(後出)。

洋式銃 ル・フォショウ式リヴォルバー 19世紀中頃 ベルギー製か

弾丸 ピン・ファイア式薬莢 19世紀中頃 ベルギー製か

「雷管を強打するピンが外に突き出ているのが特徴で、この突き出たピンがカニの目のようにみえることから、幕末に日本に輸入された当時は「カニ目打ち」と呼ばれた。外的な衝撃による火薬の暴発の危険性が高いため、後に使用されなくなる。」

「雷管を強打するピンが外に突き出ているのが特徴で、この突き出たピンがカニの目のようにみえることから、幕末に日本に輸入された当時は「カニ目打ち」と呼ばれた。外的な衝撃による火薬の暴発の危険性が高いため、後に使用されなくなる。」

(展示パネルより。以下の記述にある括弧「 」内は解説文からの引用である)

摩擦管と収納箱 19世紀中頃 ヨーロッパ製

「方形の箱の内部には、長さ4cm程の銅製の棒状製品が多数納められていた。この棒状製品は、19世紀以降、大砲の点火に用いられた摩擦管(フリクション・プライマー)である。外面に緑錆[sic]が見られることから銅製であることが分る。中には、導火時に発火するよう炭化物が充填される。」

「方形の箱の内部には、長さ4cm程の銅製の棒状製品が多数納められていた。この棒状製品は、19世紀以降、大砲の点火に用いられた摩擦管(フリクション・プライマー)である。外面に緑錆[sic]が見られることから銅製であることが分る。中には、導火時に発火するよう炭化物が充填される。」

「出島出土の洋式銃」解説パネルから-

「カピタン部屋跡の発掘調査時に、1挺の洋式銃と21発の弾丸が発見されました。これらの銃と弾は、直径約45cmの地面に掘られた穴に埋められ、隠されていました。後に行ったX線写真撮影によって、銃の中にさらに3発の弾が込められたままであることが分りました。何か特別な事情があって、このような状況で廃棄されたことがうかがえます。

「この銃は、1836年に発明されたル・フォーショウ式リボルバーで、フランス製やベルギー製のものが知られています。弘化元年(1844)オランダ国王ウィレム2世の開国勧告に関する国書を携え来日した特使コープスが、徳川将軍家への献上品として短筒を贈答[sic]していますが、この銃種も本資料と同種であったと推察されています。」

「この銃と弾の制作年代及び出土地点が商館長の居宅跡であることなどから、この銃の持ち主については、最後の商館長であったドンケル・クルチウスや、安政元年(1854)まで行われた海軍伝習に関係する人物らが挙げられます。特に1861年のアメリカ公使館ヒュースケンの殺害以来、外国人を取り巻く世情は急速に悪化し、身の危険を感じる出来事が続くなか、護身用の銃の携帯は必要不可欠であったことが分ります。」

「この銃は、1836年に発明されたル・フォーショウ式リボルバーで、フランス製やベルギー製のものが知られています。弘化元年(1844)オランダ国王ウィレム2世の開国勧告に関する国書を携え来日した特使コープスが、徳川将軍家への献上品として短筒を贈答[sic]していますが、この銃種も本資料と同種であったと推察されています。」

「この銃と弾の制作年代及び出土地点が商館長の居宅跡であることなどから、この銃の持ち主については、最後の商館長であったドンケル・クルチウスや、安政元年(1854)まで行われた海軍伝習に関係する人物らが挙げられます。特に1861年のアメリカ公使館ヒュースケンの殺害以来、外国人を取り巻く世情は急速に悪化し、身の危険を感じる出来事が続くなか、護身用の銃の携帯は必要不可欠であったことが分ります。」

組頭部屋。

「組頭は地役人の乙名を補佐する役目」。組頭部屋の「1階では、日蘭双方の立会いのもと棹銅を箱から取り出し再計量して確認する作業を行っていました。」

組頭部屋は銅蔵の前にあり、「蔵のまわりを囲むように一体的に作られ、一部は通路として、また銅蔵前の作業空間として使われていたと考えられます。」

「銅蔵の1階には、輸出用の棹銅が保管され、2階には輸入品の鮫皮が収められていました。」

「銅蔵の1階には、輸出用の棹銅が保管され、2階には輸入品の鮫皮が収められていました。」

「鮫皮」とよばれる輸入品。南海(南シナ海やインド洋)にいるエイや魚の皮の総称。刀の鞘や柄(つか)の飾りにもちいられた。

「鮫皮は、銅蔵の2階に保管され、組頭部屋の2階で鮫皮目利[めきき]による幕府買上げ用の選別が行われました。」

「鮫皮は、銅蔵の2階に保管され、組頭部屋の2階で鮫皮目利[めきき]による幕府買上げ用の選別が行われました。」

エイの皮の部分拡大。

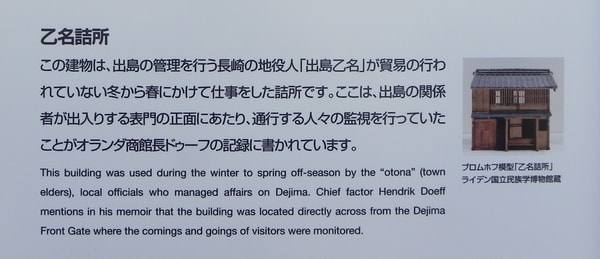

乙名詰所。

出島の管理をになう長崎の地役人「出島乙名」が、貿易の行われる期間に勤めた仕事場。(*8)

「出島の関係者が出入りする表門の正面にあたり、通行する人々の監視を行っていたことがオランダ商館長ドゥーフの記録に書かれています。」

「出島の関係者が出入りする表門の正面にあたり、通行する人々の監視を行っていたことがオランダ商館長ドゥーフの記録に書かれています。」

このたてものはオランダ人が長崎で作らせた出島の模型を参考に復元された。

乙名詰所のふすまの復元。

「乙名詰所の模型には華やかな柄のふすまが」あり、「柄にはインド更紗に似た紋様」や「伝統的な花菱の文様などがありました。」

「出島で遣われている壁紙やふすま紙は、木版摺りの「からかみ」と渋紙摺りの「更紗」という2種類の手法で作られています。」

「出島で遣われている壁紙やふすま紙は、木版摺りの「からかみ」と渋紙摺りの「更紗」という2種類の手法で作られています。」

渋紙摺りの更紗。

「柿渋で固めた地紙で型紙を作り、刷毛で岩絵の具を擦り」こむ。「一枚の紙を仕上げるのに何枚もの型紙を遣い、少しづつ色を重ねて」ゆく。

筆者蘭人部屋。既出の「拝礼筆者蘭人部屋」とは別のたてもの。

「オランダ人の住居で、建物内部は長屋のように4区画に分かれ、数人の筆者(書記役)達が住んでいました。

「2階の手すりには当時のオランダでよく遣われた緑色の塗料が遣われ、窓はガラス窓になっています。」

「また、建物の南側には柵で囲まれた庭園がありました。」

「オランダ人の住居で、建物内部は長屋のように4区画に分かれ、数人の筆者(書記役)達が住んでいました。

「2階の手すりには当時のオランダでよく遣われた緑色の塗料が遣われ、窓はガラス窓になっています。」

「また、建物の南側には柵で囲まれた庭園がありました。」

発掘調査による出土状況の展示が多数あるが、いまははぶく。

ブロンズ製12ポンド砲

「この青銅製大砲は、昭和29年(1954)浦上河口付近で発見されました。オランダ船の絵姿と、オランダ東インド会社の社章「VOC」および「AMSTERDAM ANNO 1640」の文字が刻まれています。

「寛永17年(1640)に鋳造界の名門アスウェーラス・コスター(1604~61)によって製作され、アムステルダム支部所属の船舶に搭載されていたと考えられます。」

「この青銅製大砲は、昭和29年(1954)浦上河口付近で発見されました。オランダ船の絵姿と、オランダ東インド会社の社章「VOC」および「AMSTERDAM ANNO 1640」の文字が刻まれています。

「寛永17年(1640)に鋳造界の名門アスウェーラス・コスター(1604~61)によって製作され、アムステルダム支部所属の船舶に搭載されていたと考えられます。」

「砲座 昭和53年(1978)オランダ海外史保存協会より寄贈」

「アムステルダム国立海事博物館に保存されている寛文6年(1666)の砲座設計図などをもとに、砲術専門家で同館付属図書館のJ・P・ペイペ館長によって復元されました。」

陽刻の部分。

和蘭人が「国営監獄」とののしったという出島、さくっと「さるく」つもりが、せまい出島でくたびれた。

出島の東のはじにも、いまでは橋がかかっている。島をとりまく海をもとのすがたにもどそうとすると、なかなかタイヘンな事業となるであろう。長崎大変、往来迷惑。

往来といえば、崎陽まで鉄道をのりついできた。食糧を買いこんで発車をまつ。

長崎駅をたつ新幹線はまだ福岡博多に直通していない。

長崎本線は有明海と島原半島をながめながら各駅にとまる。新鳥栖駅で九州新幹線にのりかえ、新神戸駅で東上する東海道・山陽新幹線にのりついで、新横浜駅まで。

焼売の崎陽軒は横浜に本社があり工場もある。

(大井 剛)

(*1) 『長崎案内』中村三郎編、長崎:宮本書店、1914年(大正三年)。64p. 引用は p.35 より。

国立国会図書館(NDL) 近代デジタルライブラリー (info:ndljp/pid/951929)

国立国会図書館(NDL) 近代デジタルライブラリー (info:ndljp/pid/951929)

(中村三郎 ⇒ FM172ex_S1「シーボルト研究の100年◇長崎市シンポジウム」2024年10月14日、15日 へ)

かつて出島にわたる小さな橋のたもとに制札がかかげられていた。

「 禁 制

出島町

一、傾城之外女入事

一、高野ひしり之外出家山伏入事

一、諸勧進之者並乞食入事

一、出島廻り榜示木杭之内船乗り廻る事

附り橋之下船乗り通事

一、断なくして阿蘭陀人出島より外江出る事

右之条々堅可相守もの也

卯 十月 」

『長崎』箭内健次著、至文堂、1959年、日本歴史新書。200p. 同書 p.166 による。

(*2) 『出島』長崎市編刊、1995年。改訂版、2021年。31p.

「14. 出島消失」(同書 p.27)に、文久元年(1861年)から明治三十七年(1904年)までに出島の四囲がいかに築足と削除によって変遷したかが図示されている。

おなじページの平成十八年(2006年)1月撮影航空写真によると、出島が内陸化しているさまがわかる。

(*3) 註(*2)前掲書に復元された建物の記載がある。(*補記)

「15. 出島復元整備事業」(同書 p.28)に掲載された、平成三十年(2018年)3月の空からみた出島の写真とそのその解説によって、たてものを辨別した。

2017年までの復元建築物16棟はつぎのようである。

平成十二年(2000年)復元 ヘトル部屋ほか計5棟。

平成十八年(2006年)復元 カピタン部屋ほか計5棟。

平成二十八年(2016年)復元 組頭部屋ほか6棟。

平成二十九年(2017年)に出島表門橋が完成した。

(*4) 近代の建築物は、新石倉。

慶応元年(1865年)建築の石造倉庫。昭和四十二年(1967年)に長崎市が買上げ、一部旧材を用いて昭和五十一年(1976年)に復元した。

慶応元年は「出島オランダ商館が廃止された6年後で、居留地に編入された前年にあたります。」

慶応元年(1865年)建築の石造倉庫。昭和四十二年(1967年)に長崎市が買上げ、一部旧材を用いて昭和五十一年(1976年)に復元した。

慶応元年は「出島オランダ商館が廃止された6年後で、居留地に編入された前年にあたります。」

(*5) 安政のはじめごろの「出島図」長崎歴史文化博物館蔵。安政年間は1854年から1860年万延に改元されるまで。図中の建物の色わけは、建てかえや修繕の経費分担をしめしている。

水門のある岸壁に「荷役場」の書きいれがある。ここに小舟が接岸したのである。

(*6) シーボルトノキ。

つぎの写真の右下にうつっている。

(*7) 旧長崎内外倶楽部。

現在のたてものは明治三十六年(1903年)に英国人 F.リンガーが建てた。昭和四十三年(1968年)長崎市が買い上げ、資料館、休憩施設などに使用してきた。

長崎内外倶楽部は明治三十二年(1899年)に倉場富三郎、荘田平五郎らが発起人となり設立された長崎に暮らす外国人と日本人の交流の場であった。(案内板より)

長崎内外倶楽部は明治三十二年(1899年)に倉場富三郎、荘田平五郎らが発起人となり設立された長崎に暮らす外国人と日本人の交流の場であった。(案内板より)

(倉場富三郎 ⇒ FM172「さるく長崎◇グラバー園と魚類図譜」2023年10月14日 へ)

(*8) 乙名詰所の案内板には別のことが書いてある。

【*補記】 長崎市編の出島案内につぎの冊子がある。

『国指定史跡「出島和蘭商館跡」よみがえる出島オランダ商館 -19世紀初頭の町並みと暮らし-』長崎市(出島復元整備室)編、2020年3月改訂版。56p.

初版:波多野純建築設計室編、史跡出島和蘭商館跡建造物復元検討委員会監修、2001年7月。同、株式会社文化財保存計画協会編、2010年11月改訂版。

(更新記録: 2023年10月16日起稿、2024年4月28日公開、5月12日修訂・補記)